UREI graphic and parametric EQs:Wikipedia

イコライザー(EQ)とフィルター

こんにちはサカウエです。イコライザーは特定の周波数を増やしたり減らしたりする(増減)機能を持ちます。ステレオやギターアンプに付いている「トーンコントロール」と基本的には同様の機能を持ちますが、イコライザーは(一般的には)トーンコントロールよりも「更に細かい設定ができる」様になっています。

元々は電話の話し声を「聴きやすくするため」に音質を補正する目的で開発されたものです(等価装置と呼ばれていました)

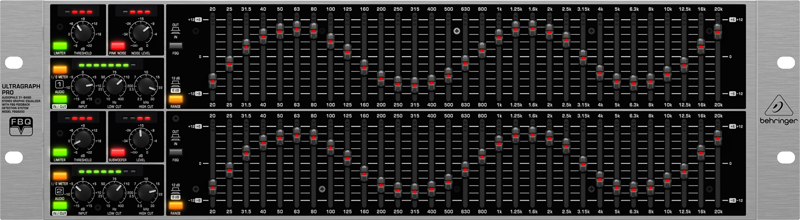

ベリンガー(Behringer)ULTRAGRAPH FBQ-PRO FBQ6200

一方フィルターは「コーヒーのフィルター」でも使われている言葉で、あるモノを濾す(ろ過する)ということからも分かる通り、特定の周波数成分を取り出すものです。逆に言えば「特定の周波数成分をカット」するものがフィルターということになります。

フィルターで高域をカットするイメージ

(カットする境界を「カットオフ」といいます)

シンセサイザーで音色を加工する際にもフィルターは大活躍(中央に見える大きいノブがフィルター・カットオフ)

EQもフィルターも、どちらも特定の周波数を調整するという点では似ていますが、EQは「帯域別に細かく増減する」ものであり、フィルターは「ある帯域より上(または下など)をカットする」ものという違いがあります。

イコライザー(EQ)の目的

イコライザーを使用する目的としては

- 音質補正・改善

- 意欲的な音作り

の2種類に大別されます。

「音質補正・改善」目的についてですが、元々EQは電話で会話する際に「聴きとりやすい声」に音質を補正する目的で開発されたものです。音楽の世界でも基本は「心地よい鳴りにする」ことが目的なわけで、いろいろな楽器音をミックスした際、トータルな音質のバランスを取るために「必要不可欠」なエフェクターがEQであるといってよいでしょう。

「意欲的な音作り」の例としては、ワザと古いラジオから流れてくるような声(ラジオボイス風)にしたり、DJが中低域を極端にバッサリとカットし「シャリシャリ」の音にして場面を転換させる・・といった使い方(DJ機器ではこれを「アイソレーター」機能と呼ぶ)などがあります。

Buggles – Video killed the radio star (ラジオスターの悲劇)ずーっとラジオボイス!

Universal I.S. (2006-04-06)

売り上げランキング: 7,619

イコライザーの種類

イコライザーは大きく分けて

- パラメトリック・イコライザー(パライコ)

- グラフィック・イコライザー(グライコ)

の2種類があります。

パラメトリック・イコライザー(パライコ)の例

Rupert Neve Designs Portico 5033 Single Channel 5 Band EQ

パラメトリック・エコライザーは増(ブースト)減(カット)するポイント(フリケンシー:FREQ)を自由に設定でき、またその増減の幅の広さ(Q)と増減の大きさ(ゲイン)をコントロールすることで音質を調整することができるタイプです。最近のDAWであれば、パライコ・プラグイン・ソフトは必ず装備されていると考えてよいでしょう。

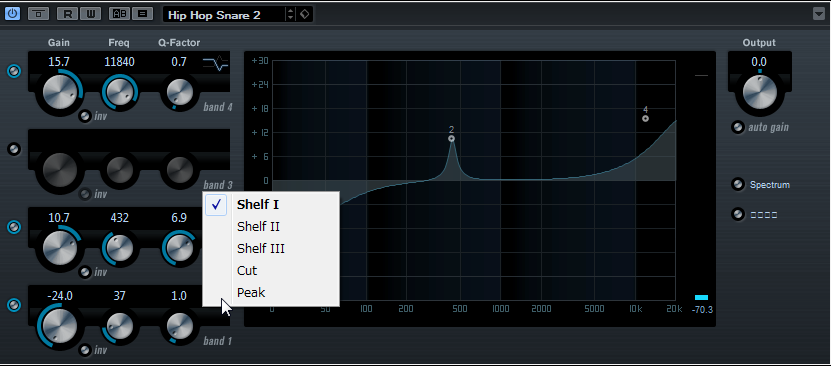

WAVES SSL E-Channel

EQのタイプには、選択した周波数の周辺を増減する「ピーキング」と、選択した周波数の上(または下)を増減する「シェルビング」などがあります。

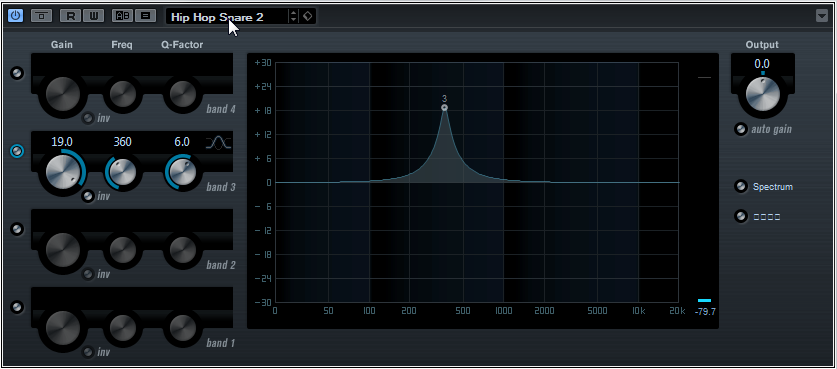

「ピーキング」(画面はCubaseのStudioEQ)

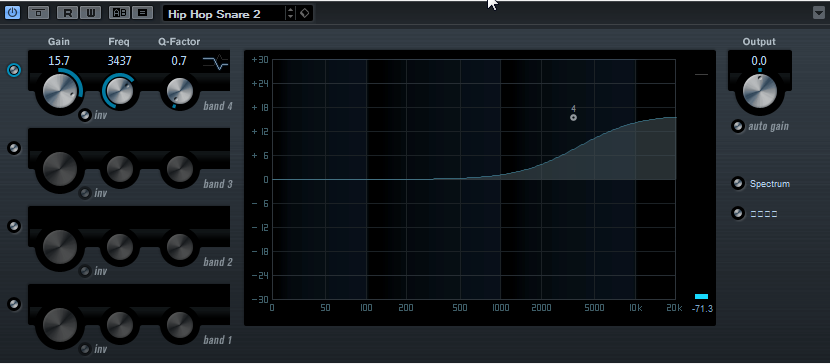

「シェルビング」

※「シェルビング」の場合は、ハイ(またはロー)をカットするなど、後述するフィルター感覚でも使うことができます。

ボーカルのレコーディングなどでは低域が強調されるのを防ぐため、あらかじめ「ローカット」で録音する場合が多いです。

なおソフトウエアEQの場合は、ピーキングとシェルビングを切り替えて使用できるタイプが多いですね。

この「StudioEQ」では左側のつまみGain、Freq、Qで増減量、周波数帯域、帯域幅を設定できるようになっています。

ミキサーのEQ

ミキサーにもLOW、MID、HIGHといったツマミが付いているのを見たことがあると思いますが(写真・黄色枠内)これもEQです。機種によってピーキング、シェルビングのタイプは異なります。

グラフィック・イコライザー(グライコ)の例

ベリンガー(Behringer)ULTRAGRAPH FBQ-PRO FBQ6200

見て分かる通り、周波数と帯域(バンド幅)が設定されたフェーダーなどを操作して音作りを行うことが出来ます。上記写真は31バンドが2セット(ステレオ・上下)の設定を行うことができるタイプ。

特定の帯域をピンポイントでカットし、ハウリング(フィードバック)を解消するなどの用途にも使われることが多く、ライブステージのPA等では良く見かけますね。

EQは「正しく使う」ことで音質を最適の状態に調整することができますが、感覚だけで使用すると音の特性を損ねてしうまう危険性があります。「シャリシャリ」だったら高域を、「モコモコ」だったら低域を・・・というのは基本的な考え方ではありますが、複数の楽器をミックスする場合は、個々の楽器ごとに「正しく使う」必要があります。

これは非常に奥の深い話になりますので EQの楽器ごとの具体的な使用方法に関しては、別ページにて後日ご紹介する予定です!