『弦楽器初心者さん向け』はじめてのヴァイオリン~管理方法など~ 【弦楽器工房ブログ】

皆様、こんにちは。

弦楽器技術スタッフの高瀬です。

先日、友人と一緒に平尾台付近の鍾乳洞(千仏鍾乳洞と牡鹿鍾乳洞)へ行ってきました。

避暑地としては両方とも最高の場所です。

千仏鍾乳洞は地下の小川を素足で歩くのですが、涼しいを通り越してむしろ痛いです。

しかし後半は足の感覚が無くなって無敵状態になれます。

個人的に感動したのは「牡鹿鍾乳洞」でして、入り口が地下30メートル下に伸びているので心霊スポット並みに恐怖を感じます。

所々落とし穴のようなポイントがありましたので、携帯電話の電波も通じない中1人で穴に落下したらどう生き延びようかと考えまして。

水は豊富にあるのですが、食糧確保の難易度が高そうです。

本日は

- ニスコーティング

- 上ナット交換

- 毛替え

を行わせていただきました。

ご来店いただき、ありがとうございます。

はじめてのヴァイオリン~管理方法など~

今回はタイトルの通り、ヴァイオリンを始めたばかりの方に向けた内容となっています。

(このブログはマイナーな内容が多かったので…)

いつもお客様から質問を頂くことの多い「ヴァイオリンの管理方法について」「松脂の付ける量」「点検のタイミング」「揃えておくと便利なアイテム」「定番商品」などを簡単に紹介させて頂きます。

ヴァイオリンの管理方法

ヴァイオリン弦は緩めて保管した方が良いのか

定期的にヴァイオリンを練習している場合、練習後に弦を緩める必要はありません。

ただし

- 月単位でヴァイオリンを弾かないので長期保管する

- 少し表板の歪んだオールド楽器を購入した

以上の場合は、ケースに収納する前に少しだけ弦を緩めた方が良いです。

弦を緩めすぎて駒が倒れると大変なので、ペグをほんの少し回せば(1/4回転程)問題ありません。

理想の保管環境

人間が快適に感じる温度と湿度の環境下で、ケースに入れて保管してください。

あまり温湿度に神経質になりすぎてもいけないので、ざっくりと

温度:18~28℃

湿度:40~65%

を維持していればほとんど問題ありません。

(理想は温度23℃、湿度55%です)

ヴァイオリンにとって高温多湿が一番厄介なので、夏場の窓辺(日の当たる所)や車内放置には十分気を付けてください。

高温多湿の環境下で放置すると、以下の修理が必要になる場合があります。

弓の緩め具合

これは弓の状態(反りの付き具合)、毛替えの長さ設定によっても変わってくるので少し難しいですが…

弓のスクリューを緩めた時に、下の画像のように馬毛が弓の棹に少し当たる程度で良いと考えています。

もちろん、張り過ぎより緩め過ぎの方が良いのですが、緩め過ぎるとケース内に馬毛がくっ付き、松脂が至る所に付着してしまいます。

上の画像は少し緩め過ぎです。

弓を張り過ぎて保管すると以下のような修理が必要になる場合がありますので、お気を付けください。

張り過ぎるとすぐに馬毛が伸びきってしまい、最悪の場合は弓の反りが弱くなり、左右に反り癖がついてしまうなど良い事がありません。

弾き心地も悪くなるので、演奏後は必ず弓のスクリューを適度に緩めて保管しましょう。

松脂を付ける量

あくまでも個人的な目安ですので、参考までにお願いします。

演奏前に弓に対して1~2往復松脂を塗る

- オーケストラに所属していて1回の演奏で1~2時間以上演奏、加えて個人練習をする方

- 個人練習で毎日2時間以上練習する方

1週間に1度、弓に対して2~3往復松脂を塗る

- 2~3日に1度、1時間程度個人練習をする方

2~3週間に1度、弓に対して1~2往復松脂を塗る

- 1週間に1~2度、30分程度個人練習をする方

あとは弾き心地で判断し、食いつきが弱かったら追加で塗る、松脂の粉が舞うようならティッシュで松脂を拭き取る…

等で調整をしてください。

塗りすぎの目安、塗りすぎるとどうなるかはこちらのブログ毛替え後の松脂についてで紹介しています。

工房へ点検に出すタイミング

こちらも演奏頻度によりますが、頻繁に弾く方は2~3か月に1度点検に出していただければ間違いありません。

工房にもよりますが、点検のみでしたら当工房では代金を頂いていませんので、お気軽にお持ちください。

頻繁には弾かない方でも、半年に1度点検に出していただければと思います。

毛替えと弦交換は半年に1度の交換をお勧めしていますので、毛替えのタイミングに合わせて点検に出される方が多いです。

毛替えのタイミングについてはこちらのブログ毛替えのタイミングで紹介しています。

揃えておくと便利なアイテム

消音器(ミュート)

自宅での練習に最適です。

金属製の消音器を使用すると、サイレントヴァイオリン位の音量にまで下げることが出来ます。

完全には音は消えませんが、(消音器を付けた状態で)練習時にテレビを付けると音が掻き消されるレベルまで音量が抑えられるので、深夜の練習時にお勧めです。

そして、『消音器』と『弱音器』を間違える方が多いので、お気を付けください。

自宅練習用のミュートは『消音器』、オーケストラで使用するミュートは『弱音器』と呼ぶことが多いです。

オーケストラ譜に「con sord.」と書いてあったら弱音器を用意しましょう。

オーケストラ部の先輩に「ミュート用意しておいて」と言われて、間違えて消音器を購入する…

という失敗を大学オーケストラで多々見てきましたので、皆様はお気を付けください。

上の2つが消音器、下の小さなものが弱音器です。

弱音器にもタイプがあり、画像のものは「1つ穴タイプ」です。

普段は駒とテールピースの間の弦(A線orD線)に挟んでおきます。

チューナー

音を合わせる(チューニング)時に便利です。

耳が良ければピアノの鍵盤を叩いて(あるいは音叉)チューニングも可能ですが、最初は難しいと思います。

チューナーを使えば、音合わせを「目視」で行えるため、初心者にはとても扱いやすいアイテムです。

しかし、チューナーに慣れ過ぎてしまうと「耳で音を合わせる」チューニングが出来なくなってしまうので、ある程度慣れてきたら基準音のラ(A線の開放弦)を聞いてチューニングを行う練習もしてみてはいかがでしょうか。

ストック(予備)弦

特にE線(1番線)のストック弦は数本用意することをお勧め致します。

細い弦程切れやすく、チューニングの際に頻繫に切れることがあります。

Goldbrokatと呼ばれるE線の定番弦はお手頃価格で購入可能なので、予備として大変お勧めです。

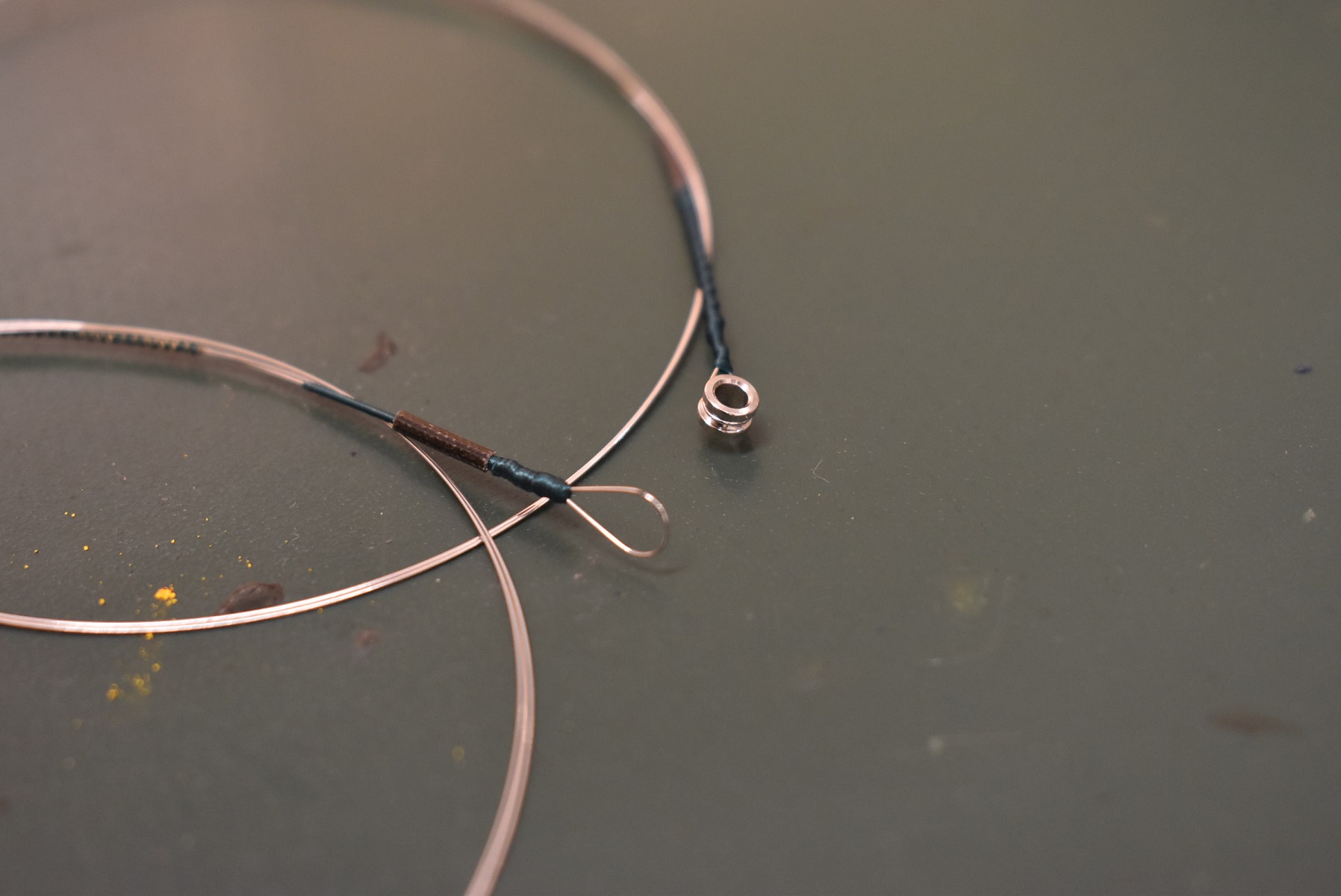

また、E線は「ボールエンド」「ループエンド」と2種類のタイプに分かれていますので、お使いの楽器はどちらのタイプか予め把握しておきましょう。

画像上が「ボールエンドタイプ」下が「ループエンドタイプ」の弦です。

爪切り

結構役に立ちます。

実際に演奏して弦をおさえると、想像以上に左手の爪が邪魔に感じます。

爪が伸び過ぎているだけで演奏に集中出来なくなる場合もありますので、常にケースのポケットへ忍ばせておくと便利です。

(あまりに爪が鋭いと、弦の劣化に繋がる恐れもあります)

定番商品

松脂

【Bernardel (ベルナルデル)】

ライト系(サラサラタイプ)の定番です。

これを買っておけば間違いありません。

【Millant(ミラン)】通称:黒猫

チェロ、ヴィオラプレイヤーにも人気なイメージがあります。

サラサラ系のライトと、粘り気のあるダークの2種類存在します。

ベルナルデルと違った弾き心地を試したい場合にはダークをお勧めします。

※松脂アレルギーをお持ちの方は『Super Sensitive / Clarity』という松脂をお試しください。

弦

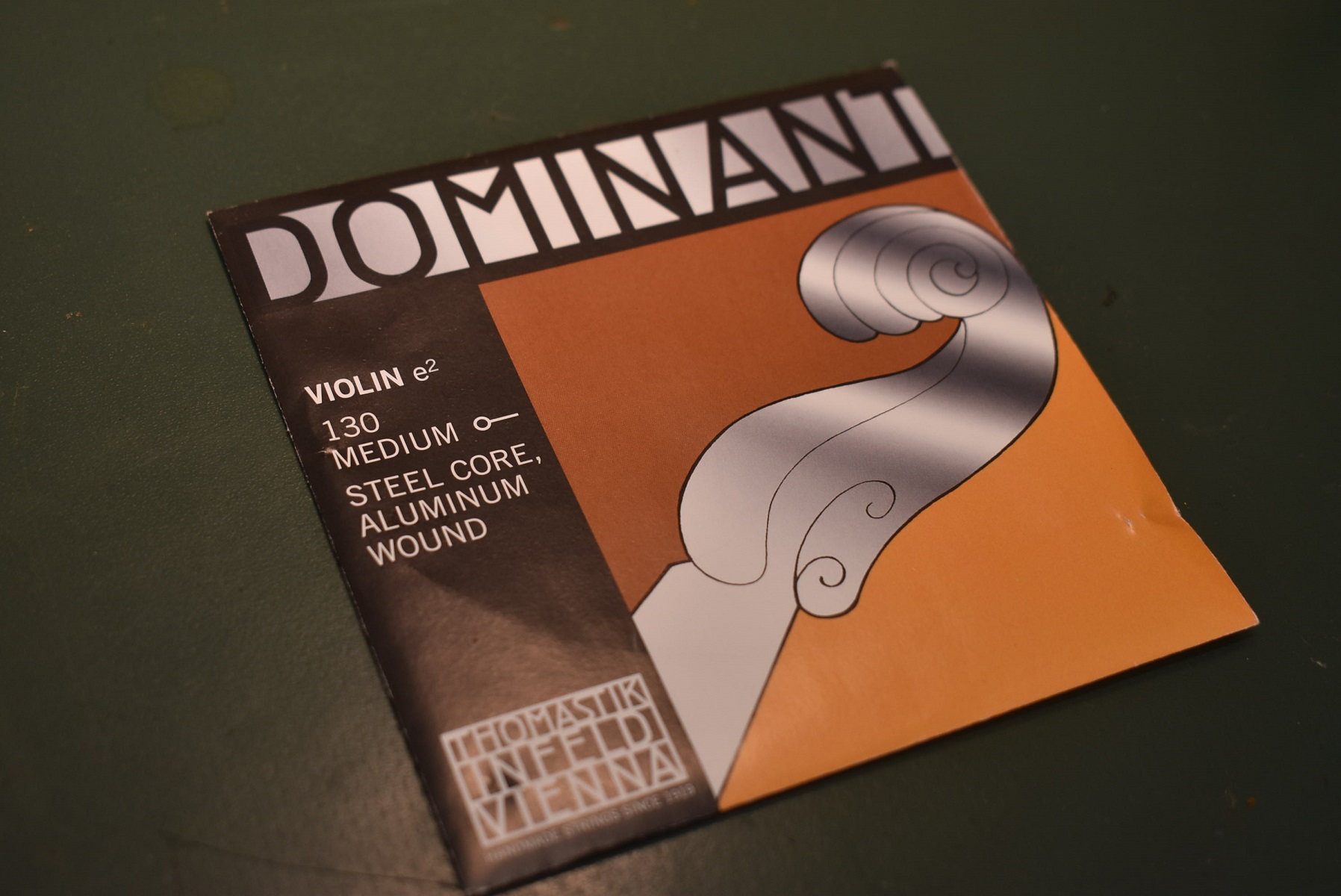

【Dominant(ドミナント)】

定番中の定番弦です。

価格も比較的お手頃で、性能も良く長年多くのプレイヤーに使用されています。

【Goldbrokat(ゴールドブロカット)】

こちらはE線のみになります。

ADG線をドミナント、E線をゴールドブロカットという組み合わせが多いです。

太さが0.25,0.26,0.27とありますが、0.27を使用される方が多い印象です。

【Evah Pirazzi(エヴァピラッツィ)】

ドミナントより高級な弦になります。

最近はドミナントとエヴァの使用楽器を同じくらいの割合で見かけます。

張りのある音が特徴なので、ソロ向けのイメージがあります。

弦についてはこちらでも紹介しています。

肩当

【Kun(クン)シリーズ】

プロでも愛用者の多い「Kun」シリーズです。

一般的な「オリジナル」、コンパクトに足が折りたためる「コラプシブル」、足幅調整が可能な「スーパー」…

まだまだ種類があります。

迷ったらKUNのオリジナルを選べば間違いありません。

【Mach one(マッハワン)】

木製肩当の人気商品です。

KUNよりフィット感がありますが、人によっては形状が合わずに痛いと感じる方もいらっしゃいます。

KUNがイマイチ合わない、と感じている方にお勧めです。

木製ということもあり、音はKUNよりも良くなる印象です。

メープルとアッシュ、プラスチックの3種類がありますが、もし悩むようでしたらメープル素材が間違いありません。

さらに「コンフォートタイプ」と呼ばれる形状のモデルもあるので、肩幅が狭い方はコンフォートタイプをお勧めしています。

豆知識

ヴァイオリンケースの内カバーの裏表、1枚目と2枚目どちらが正しいかご存知でしょうか。

当工房にご来店いただくお客様もかなりの割合で間違えている方が多いのですが…

実は2枚目が正解です。

もふもふの面が上で、テカテカしている面が下になります。

『カバーは周りの布地と同化させる』と覚えていただければ間違えにくいと思います。

記事中に表示価格・販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その価格・在庫状況は記事更新時点のものとなります。

店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。

弦楽器技術者の高瀬です。楽器の調子が悪い、音をもっと良くしたいと思いましたら、ぜひご来店ください。皆さまをお待ちしています!