図解でわかる!~フレットサイド処理の違いとバリ~

フレットの端に今回は注目していきます。

同じようで意外と個性的です。

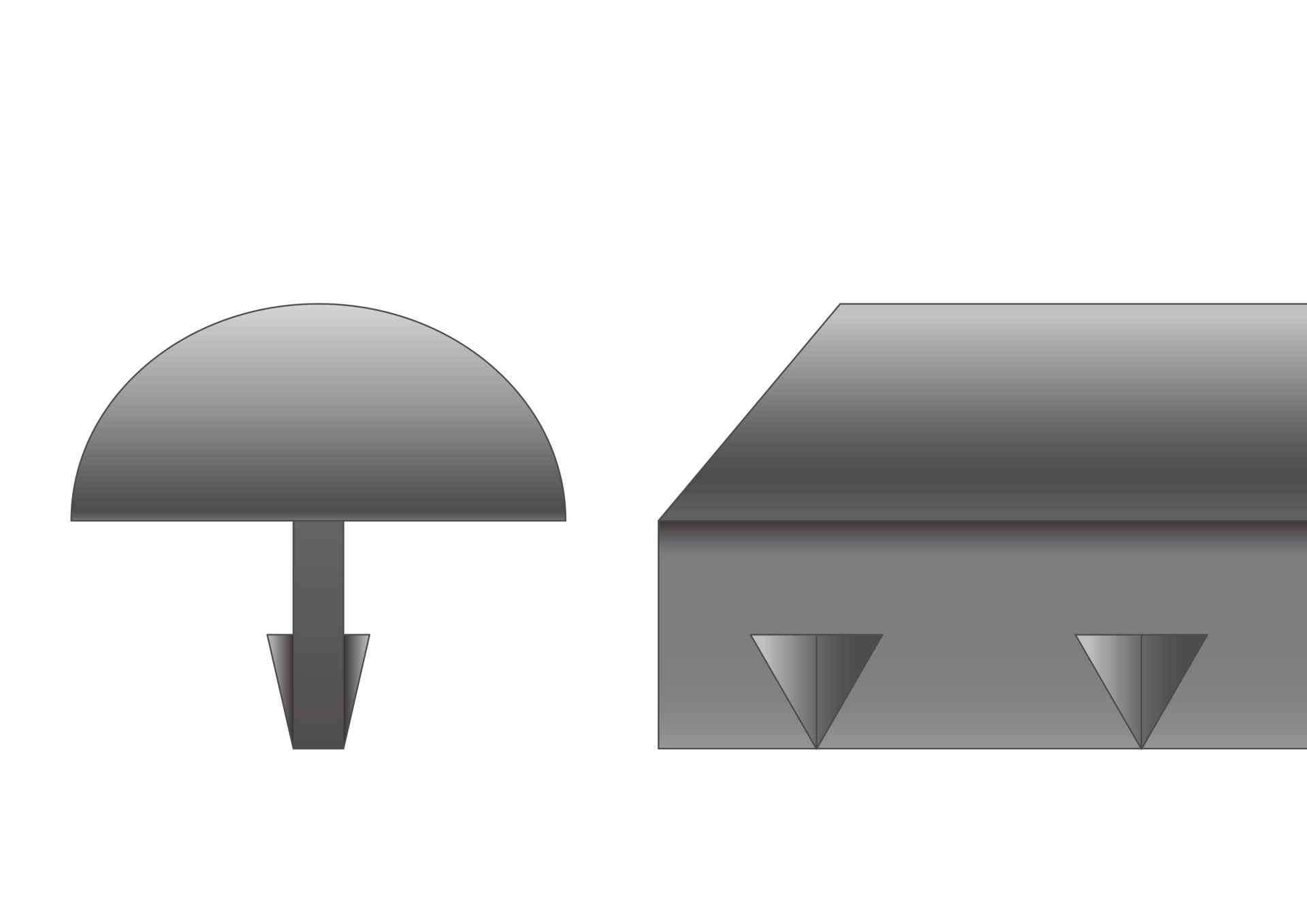

フレットの構造

普段、目にするフレットは全貌の半分くらい。指板の中にはフレットを固定するための足が隠れています。

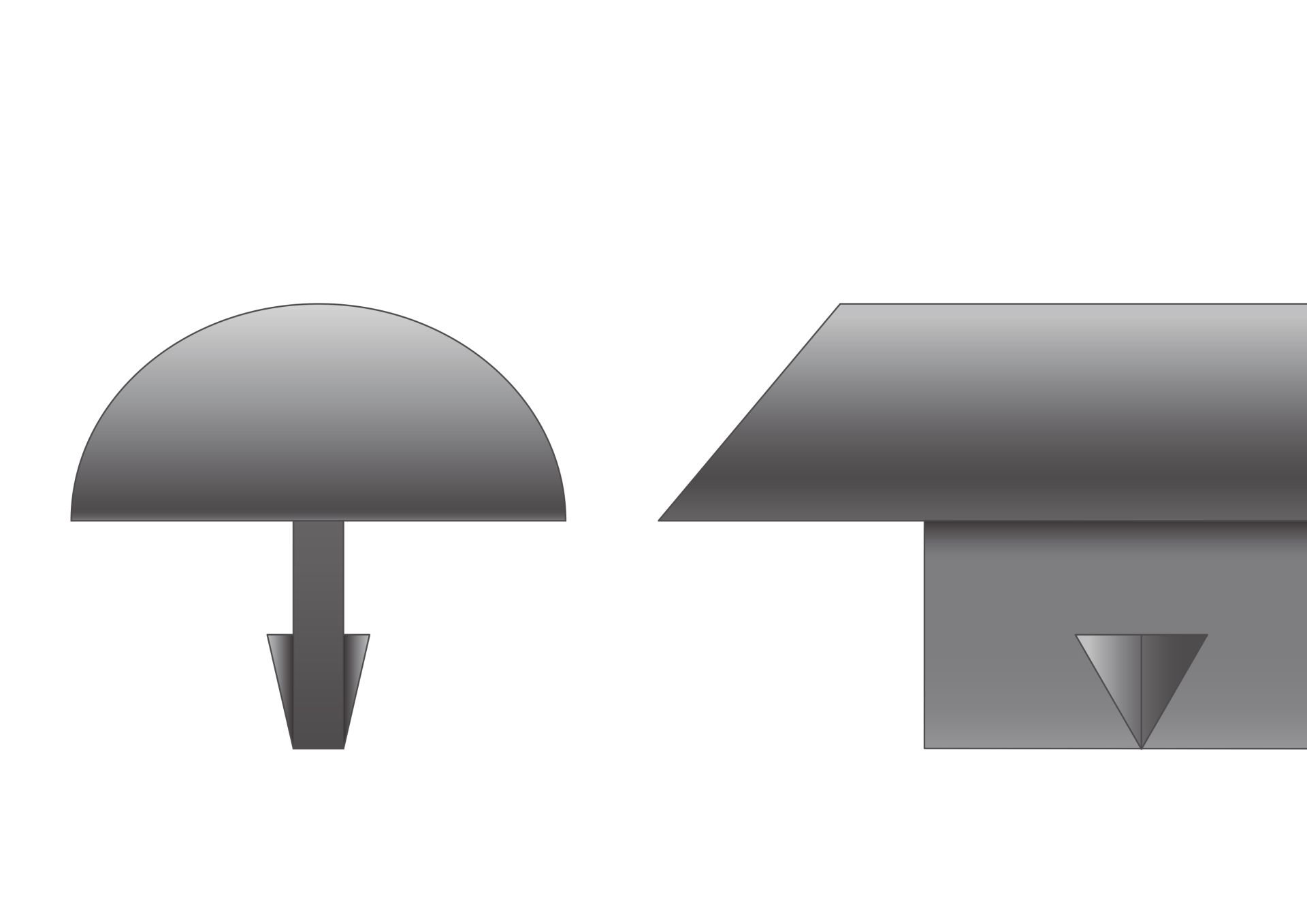

上段は足が指板サイドまで見えている仕様のフレット

下段は指板サイドにパテが詰められていたり、バインディングが巻かれている仕様のフレット

どちらも同一規格のフレットですが、足部分の処理が異なります。写真だとわかりづらいので、図にしてみるとこんな感じ

下段のものは上段のものと見比べると足の部分がカットされていますね

使い分け

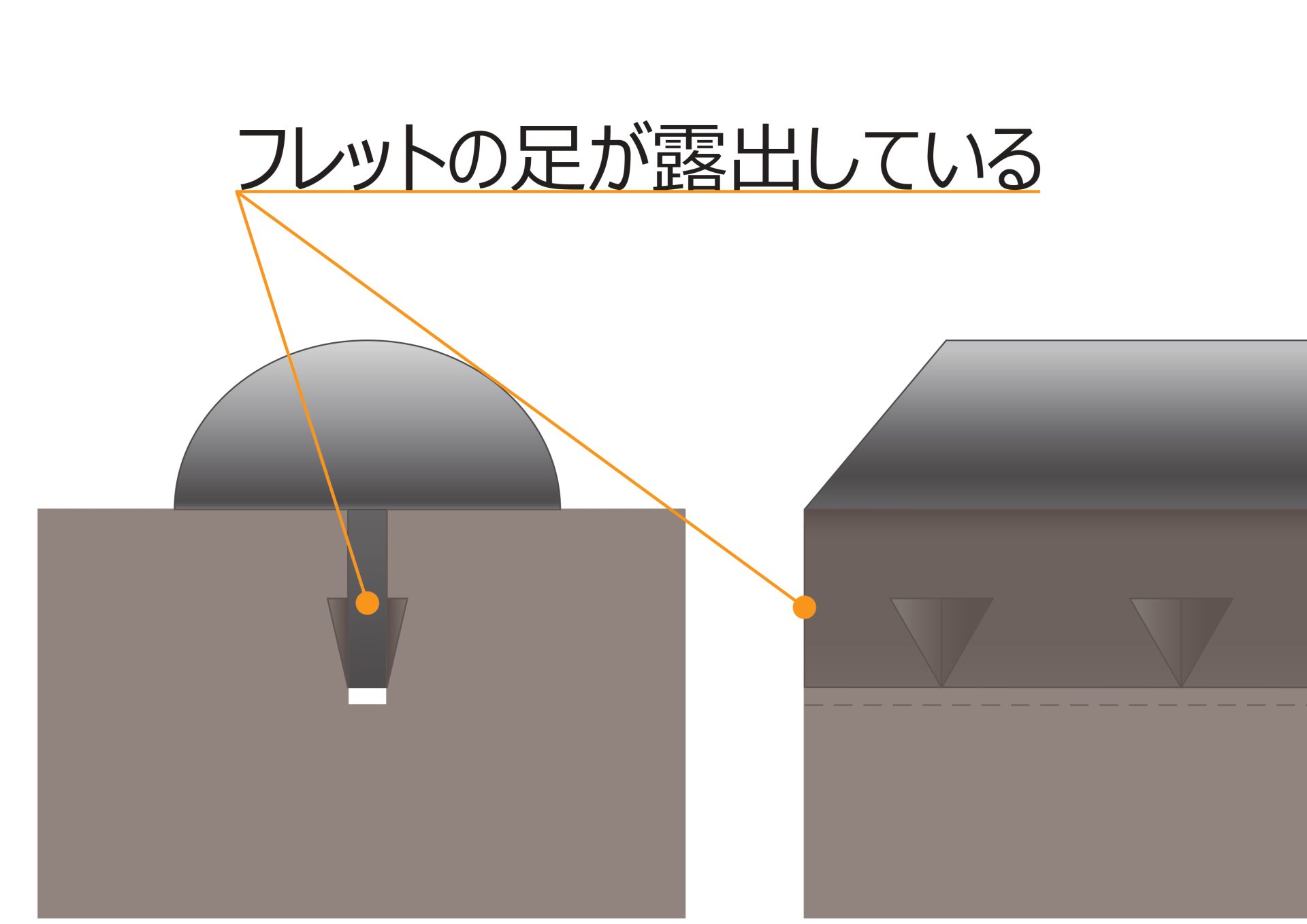

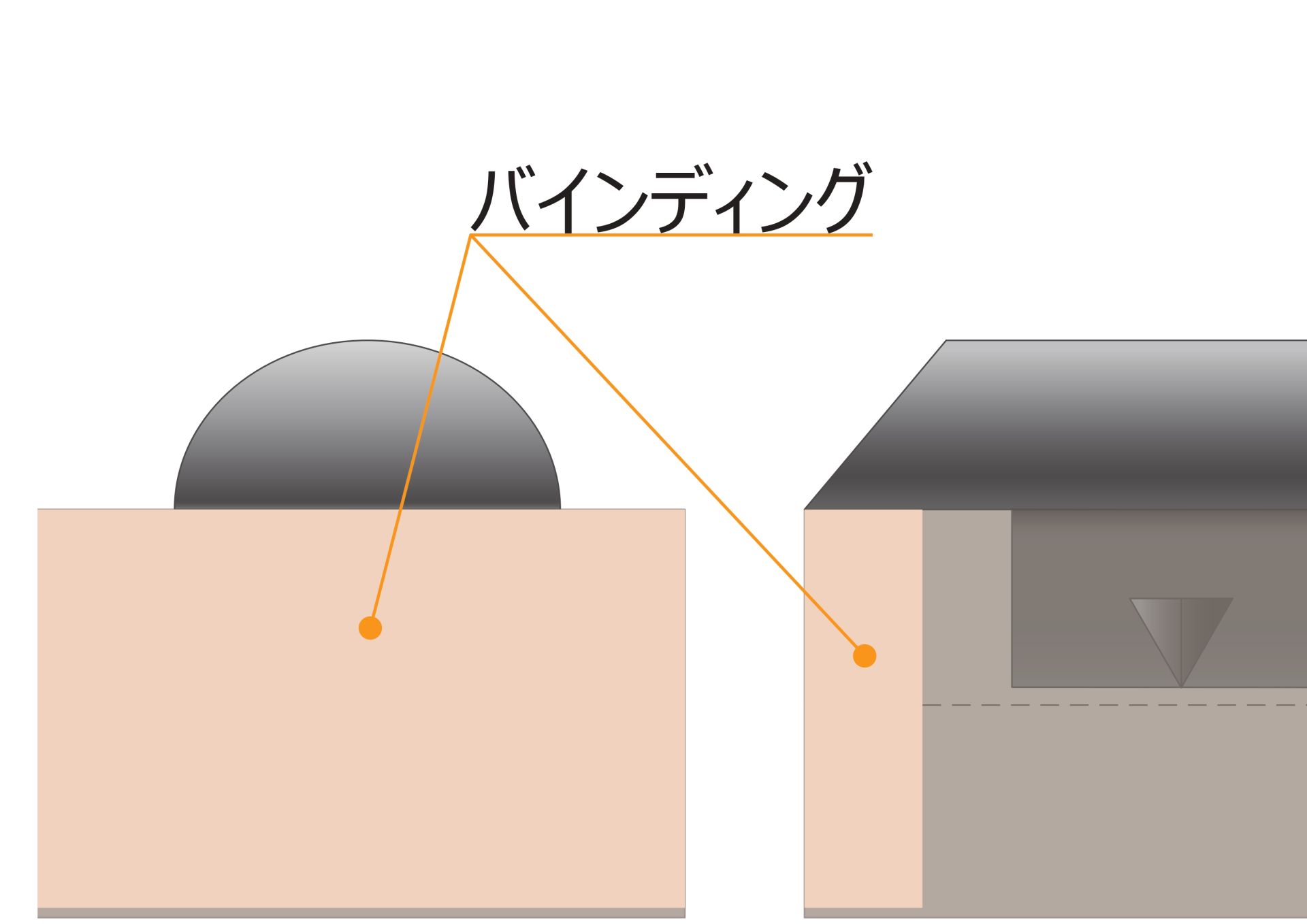

上段のフレットが打たれている指板はこんな感じ

指板サイド面から足が覗いています。見た通りの姿、といった感じですね

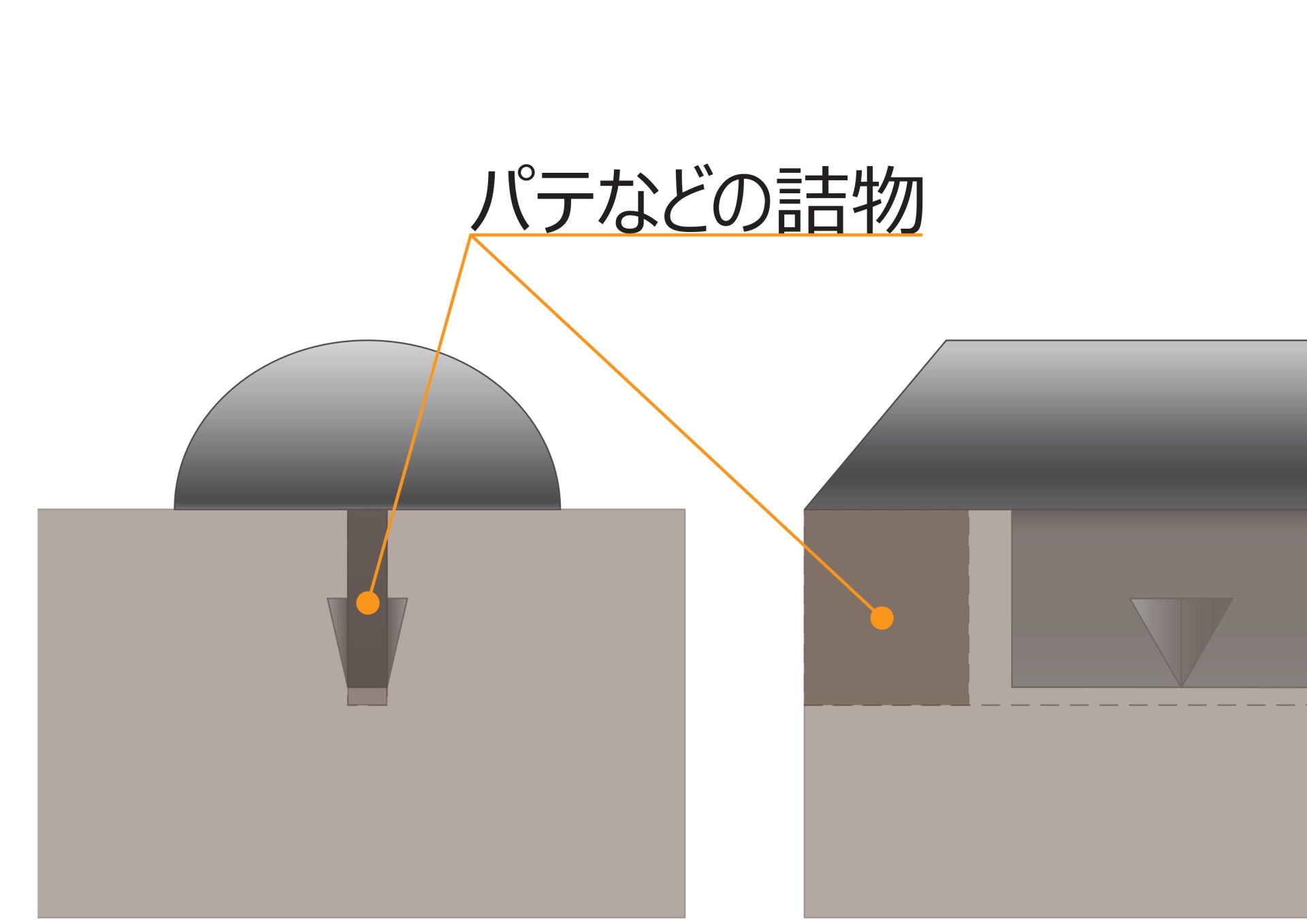

下段のフレットが打たれている指板はこんな感じ

ご覧の通り、色んなバージョンがあります。ですが、フレット側で行っている処理は基本的に同じです。

更に細かく見ていきましょう

まずはこの2つ

内側はどうなっているかというと・・・

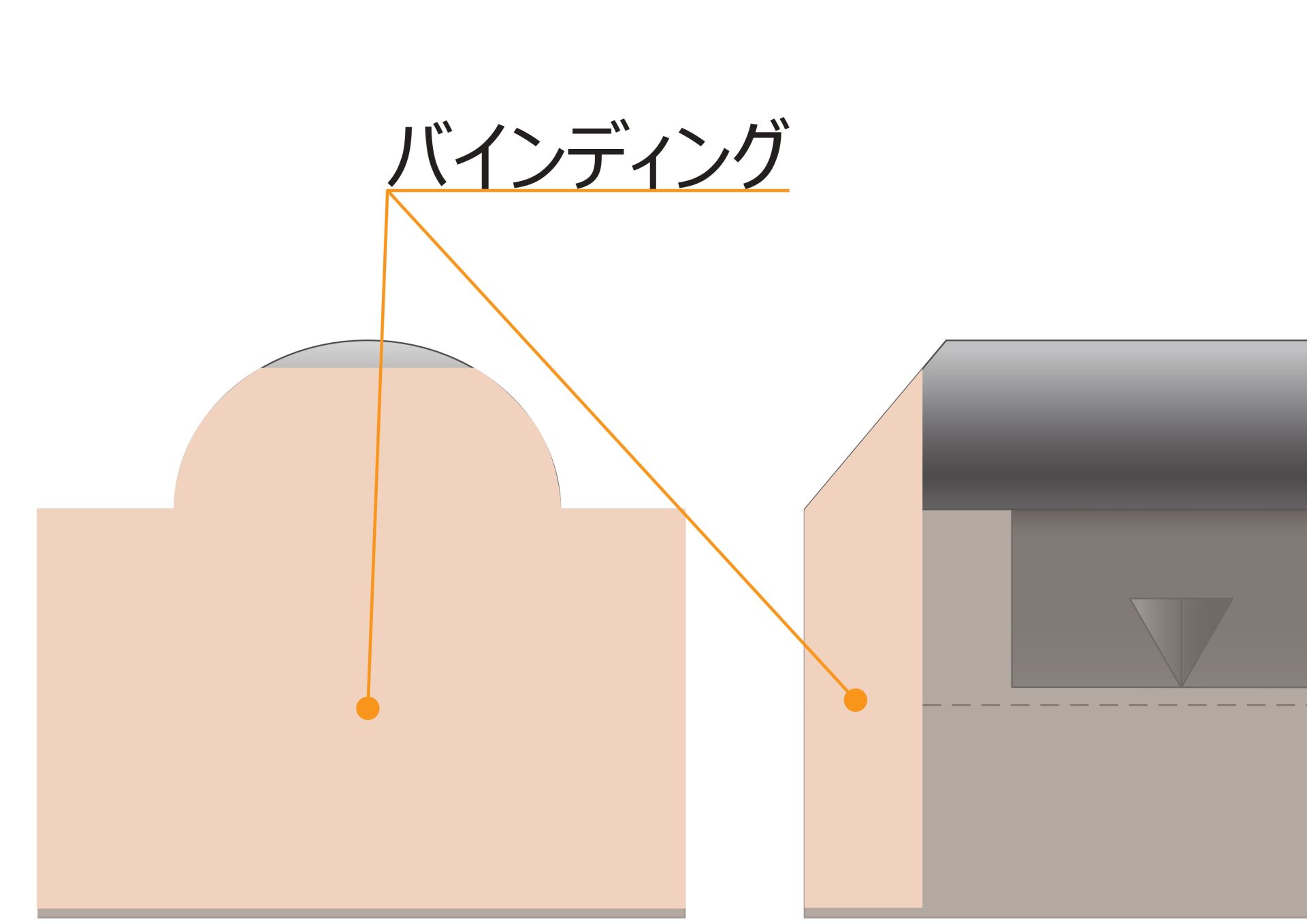

指板サイドに装飾はされていないけど、フレットの足は見えていない、という場合は大体こんな感じでフレットの足が収まる溝に詰物がされています。

よーく見ると溝のラインが見えています。

そしてこの2つ

一見すると全然違うように見えますが、やっている作業は殆ど同じです。

なにが違うかというと、装飾として巻いているバインディングの素材。上は樹脂系素材、下は木材を使用しています。

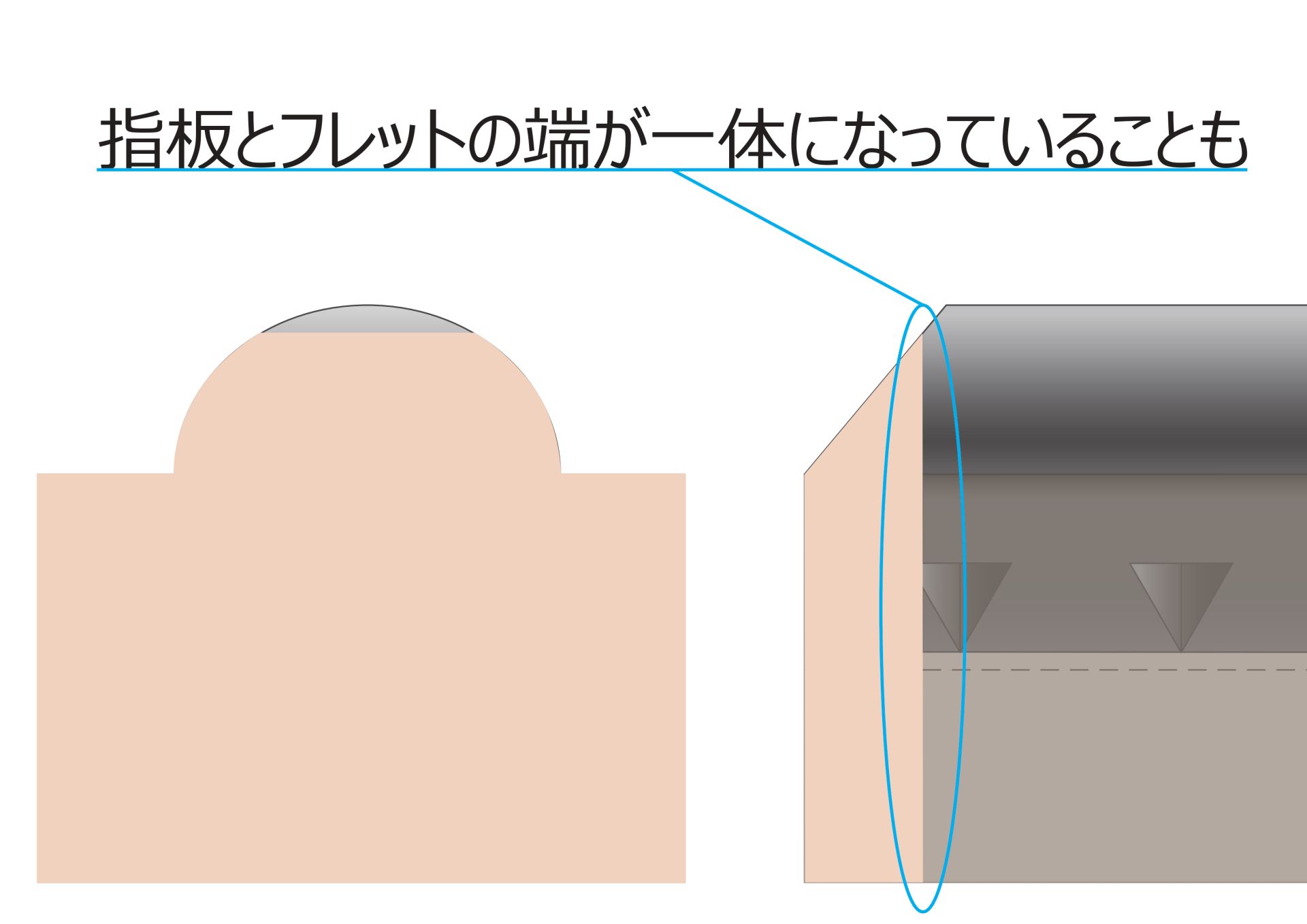

最後にこれ

フレットの端にまでバインディングが巻かれているタイプ。

外観からは判断できませんが、製造工程などにより微妙な差がある事もあります。

どれが正解、というものではなく、製造効率であったり、使い勝手であったり、ルックスであったり、「なぜ、そうしているか」という狙いが違います。

気になる方は色んな仕様の個体を試してみてください。

バリが出る、ってどんな状態?

久しぶり出したに楽器を弾いた時に「フレットが手に引っ掛かって弾き心地が悪いなー」とか「なんかちょっと痛いなー」ということは有りませんか?

それは"バリ"と呼ばれる症状が出ている合図かもしれません

この"バリ"と呼ばれる症状ですが"乾燥"による木材の痩せに起因しています。

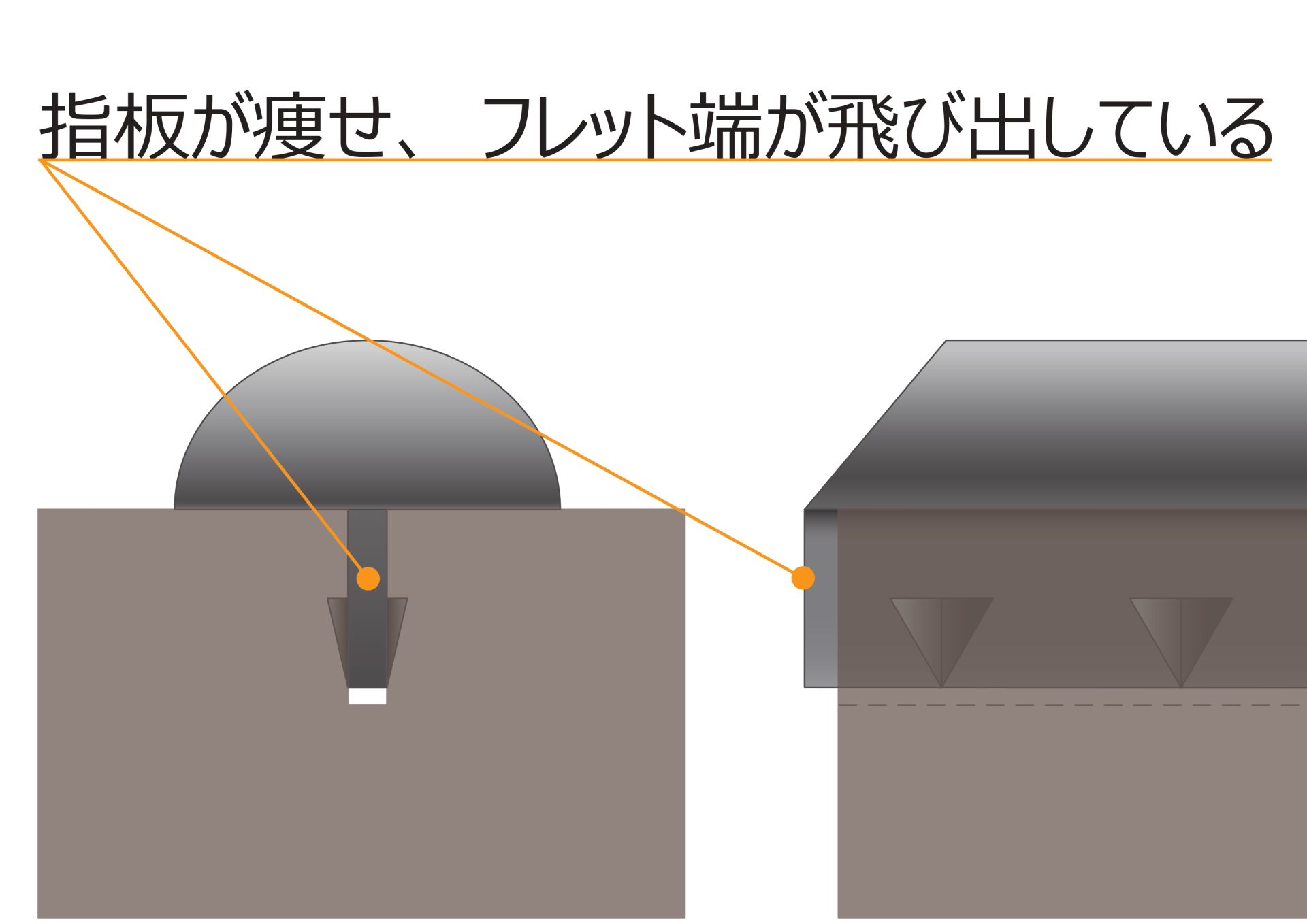

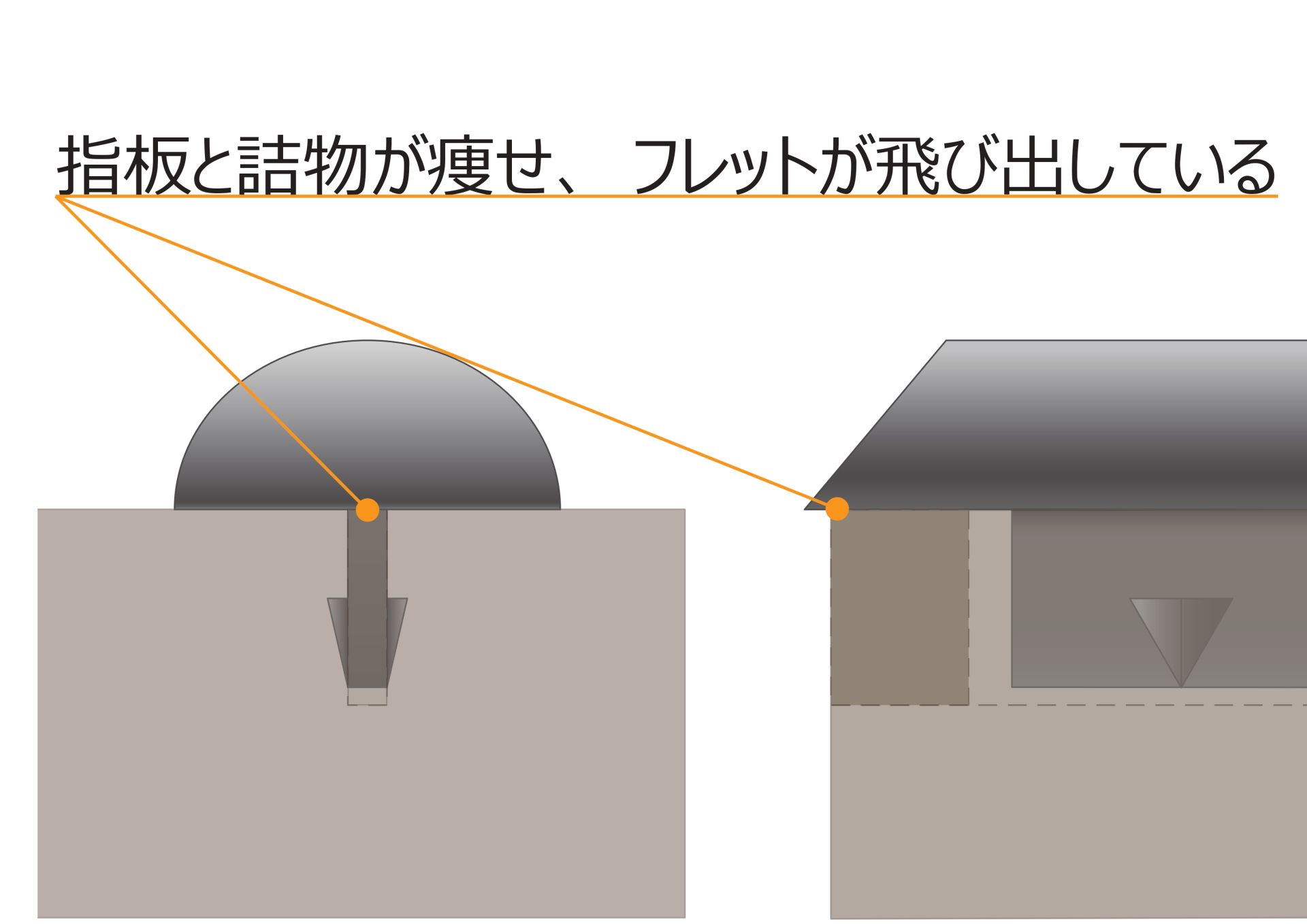

指板が痩せると

指板材が乾燥し収縮すると、湿度影響を受けないフレットは変わらず残るので、フレット端が飛び出します。

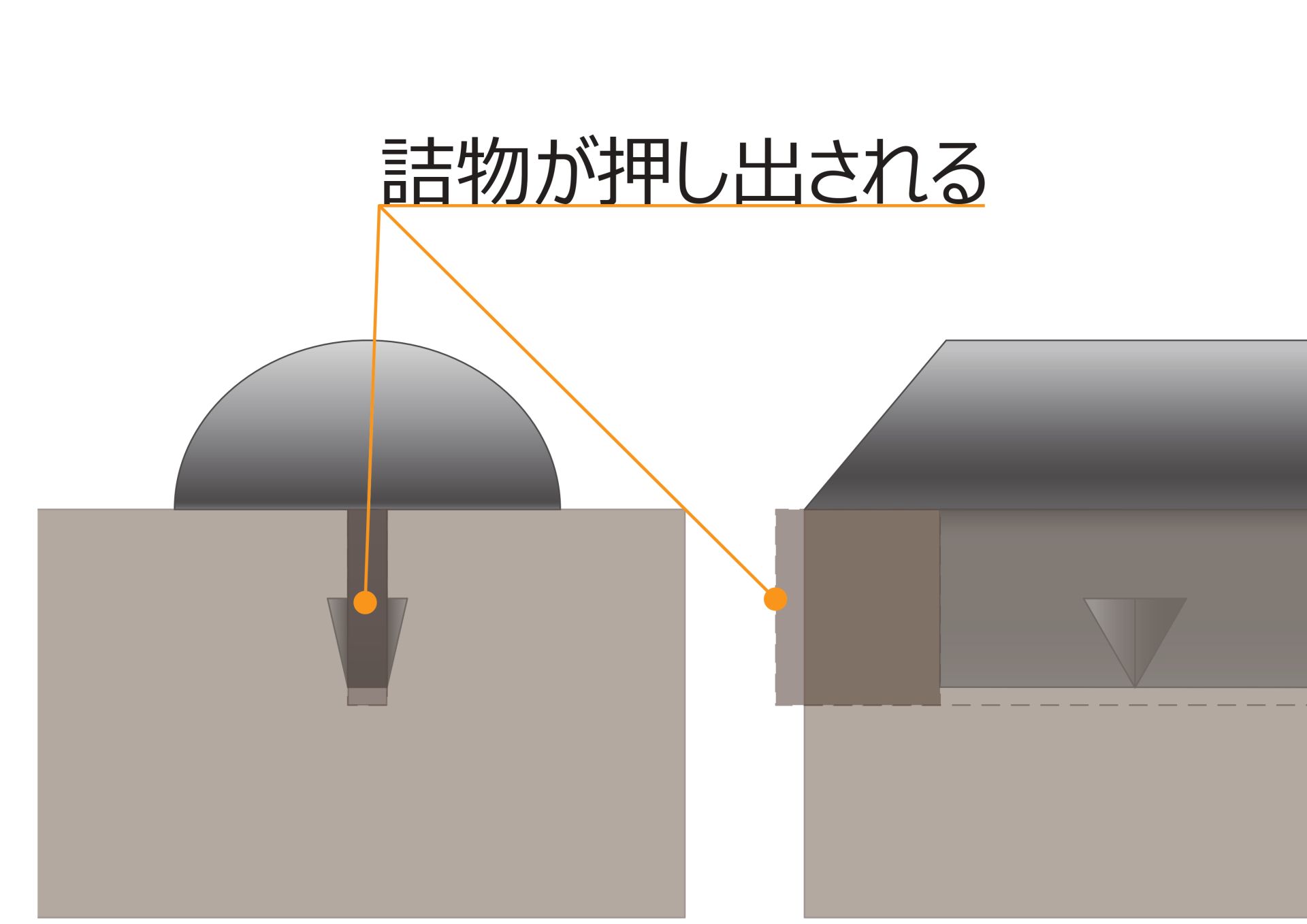

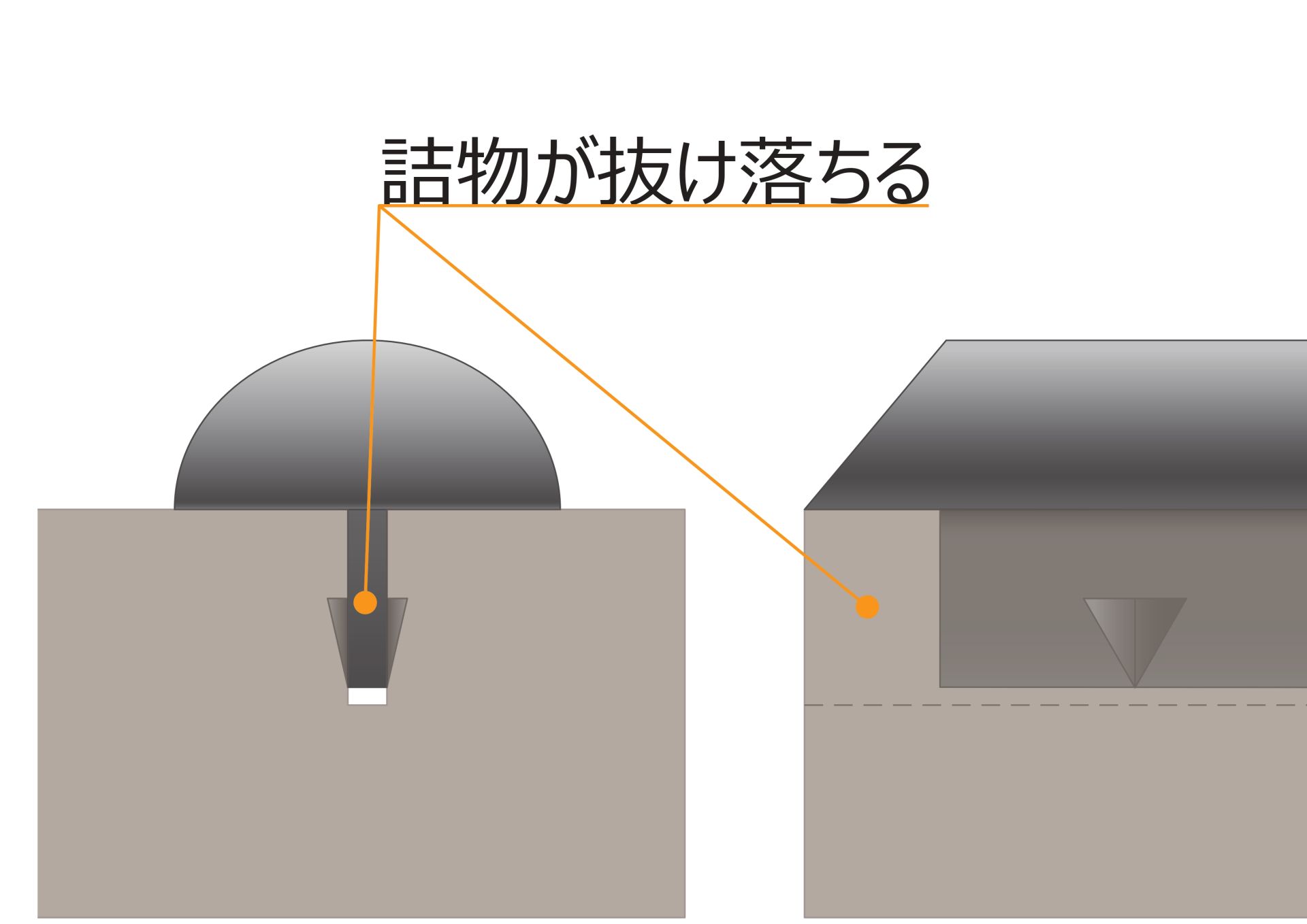

また、詰物の部分が木部の伸縮により押し出されて飛び出したり、抜け落ちて凹むことでバリのように感じられることも…

この飛び出した(場合によっては凹んだ)部位が手に当たるので、痛かったり、演奏時に違和感を覚えるのです。

バリの状態によっては思わぬケガに繋がる事も…。そんな時はバリ取りをしていきます。

バリ取りの紹介記事はこちら

演奏による損耗はつきものなフレットですが、外気影響による収縮・膨張は木材と比較したら殆どないに等しいと言えます。

逆に木材は外気の影響をダイレクトに受ける傾向があります。

楽器に使用される木材はシーズニングと言って材の乾燥具合をコントロールされていることが殆どですが、製造元を離れた後は保管環境や住環境、季節の影響を受け、良くも悪くも木材は環境に馴染んでいきます。

乾燥対策をしているけど、購入時よりも材が痩せたように感じられるのであれば、それは個体が使用環境に馴染んできたせいかもしれません。そういう時は今の状態が現環境に最適な度合いと見なしてバリ取りをはじめとしたお手入れをすることで、より使いやすくなりますよ。

図解でわかる!シリーズ一覧はこちら

- 図解でわかる!~ネック反り編~

- 図解でわかる!~ナット交換編~

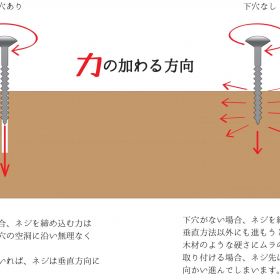

- 図解でわかる!~ネジ取付編~

- 図解でわかる!図解でわかる!~ビビりの原因編~

- 図解でわかる!~「すり合わせ」と「リフレット」 その違い編~

- 図解でわかる!~ネックのハイ起き編~

- 図解でわかる!~パーツの名称・ネック編~

- 図解でわかる!~オクターブチューニング~

- 図解でわかる!~塗装編~

- ~ブリッジフローティング編~

※修理費用は同じ症例でも楽器の種類や形状・仕様によって異なる場合があります。

ご不明な点はお近くの島村楽器にぜひともご相談ください。

♪耳より情報♪

- ☆Twitterはじめました☆

ギター・ベースの修理に興味のある方はぜひ、フォローお願いします!

記事中に表示価格・販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その価格・在庫状況は記事更新時点のものとなります。

店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。

「この楽器の状態って弾きやすいの…?」そんな不安な点を取り除きながらプレイスタイル・楽器に合ったベストコンディションを一緒に探していきましょう!