「DAW打ち込みが難しい楽器は?」と言われたら、管楽器や弦楽器を思い浮かべる人も多いと思います。もちろん鍵盤やギター、ドラムが簡単ということではありませんが、発音の仕組みと奏法バリエーションに起因する特徴から圧倒的に管弦楽器は「打ち込みが難しい」インストゥルメントということができるでしょう。(ギターも演奏人口や日頃耳にする機会も多く、「耳が肥えている」人がたくさんいるので難易度は確かに高いとは思いますが・・)

今回紹介する「SWAM Saxophone」を開発販売しているイタリアのAudio Modeling社は、リアルタイムで高表現力を持つバーチャル・インストゥルメントの開発に特化したメーカーです。従来のサンプラー型(PCM方式)音源が抱えていた制約を克服し、物理モデリング(フィジカルモデリング)を採用した、圧倒的な表現力と音質を誇るバーチャル楽器を市場に提供し続けていることで注目されています。さまざまな木管楽器や弦楽器がラインナップされていますが、人気のAudio Modeling SWAMインストゥルメントを試してみたのでご紹介していきたいと思います。

シンセサイザーの合成方式いろいろ

SWAMインストゥルメントの紹介の前にちょっとおさらいしておきましょう。ソフトウエア/ハードウエアに限らずシンセサイザーエンジン、つまりサウンドを作り出すための合成方式は多岐にわたります。代表的なものは以下となります。

- 加算合成方式

- 減算合成方式

- FM合成方式

- ウェーブテーブル

- PCM(サンプリング)方式

- グラニュラー

- 物理モデリング(フィジカルモデリング)

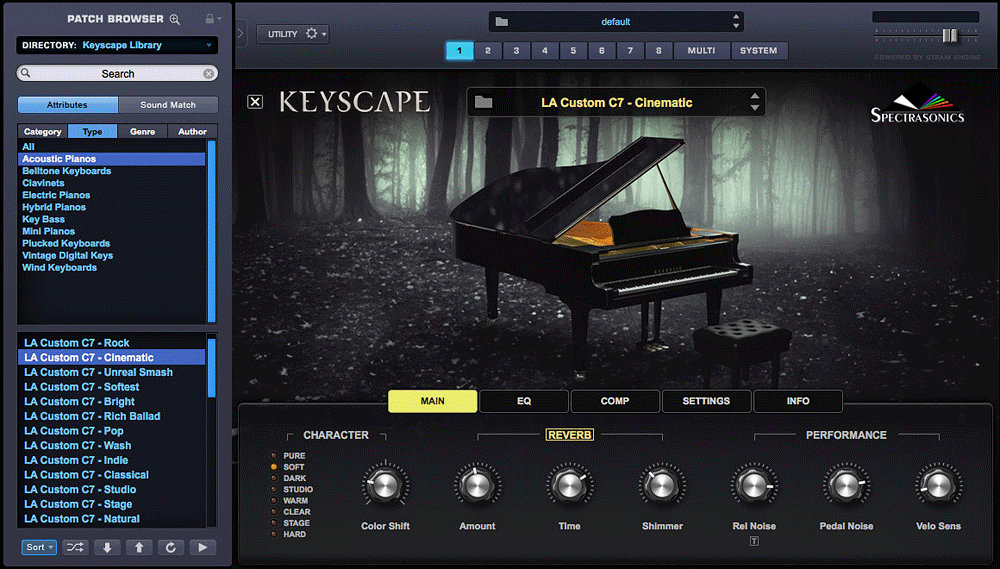

いわゆるアナログシンセと呼ばれる機種は主に減算合成方式を採用しているものが多いですが、現在デジタル方式のハードシンセやソフト音源の多くが採用しているのはサンプリング方式(サンプリングした音をデジタルデータとしてメモリ等に保存し、それを再生する方式)です。サンプリング方式は、ピアノやストリングスなどリアルな生楽器のサウンドを得意としているといってよいでしょう。

減算合成方式のハードウエア・アナログシンセの代表格 Mini Moog(ミニモーグ)

Spectrasonics社のKeyscapeは膨大なサンプル波形を収録した究極の鍵盤楽器ソフト音源として大人気です。

サンプリング方式の特徴

フィジカルモデリングの利点を知るには、まずこの一般的なサンプリング方式シンセの仕組みをまず知っておくと理解が深まると思います。

アコースティックピアノを例にしてみると、ある一つの鍵盤の音をサンプリング(デジタル録音のイメージ)しただけでは他の音域の音をカバーすることはできません。人の声を例に上げると、中央ドの音程で「あー」という声をサンプリングしたとします。その「あー」という声を再生する場合、中央ドの音程しかリアルに再現することはできません(現在のテクノロジーでは)。かりに1オクターブ上のドの音で再生させた場合、再生スピードが変化して子どもの声のようになってしまいます(フォルマントが崩れる)。これと同じことが楽器でも起きてしまうわけですね。

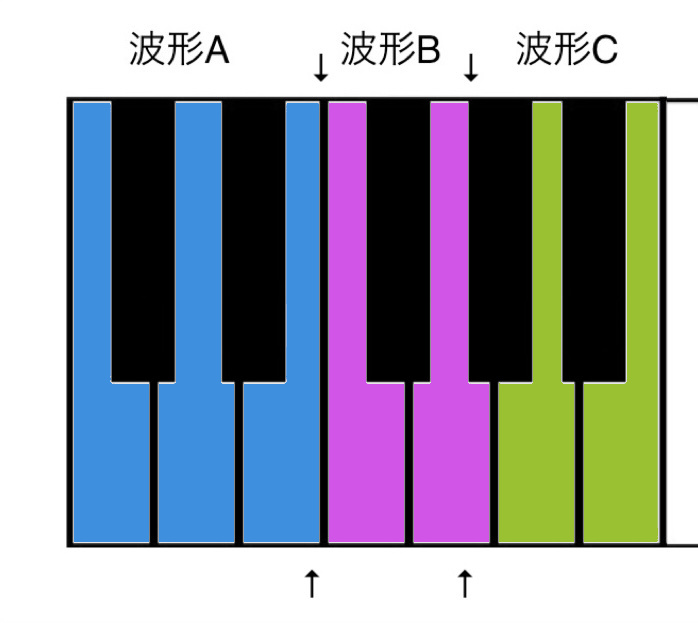

ここでサンプリング方式のシンセをお持ちの方は、サックスなどの生楽器系音色を呼び出して、鍵盤の低い方から半音ずつ上に向かってゆっくり弾いて見てください(エフェクトは切ったほうがわかりやすい)。どこかで音色が微妙に切り替わるのに気づくと思います(※)。これは異なるサンプル波形がそれぞれの鍵盤に割り振られているからなんですね。

矢印のところで音色が微妙に変わっていたら、そこを境界として異なる波形に切り替わっていることになります。

注:※実際は波形の境界となる箇所では2つの波形を重ねてミックスし、クロスフェードさせている場合が多く、違いがわかりにくいかもしれません。

つまりこうしたシンセの場合、一つのサンプル波形を(許容範囲の中で)複数の鍵盤で使いまわしているわけですね。しかしこの方法だとみなさんが気づいたように少々違和感を感じてしまうときもあるわけです。「じゃあ全部の音をサンプリングすればよいのでは?」と思ったかたは鋭い!確かにそれが一番リアルな音を再現できる方法ですね。しかしそれには後述する色々な課題が生じるのです。

サンプリング波形容量

話はピアノに戻って、全鍵盤の音をサンプリングする「全鍵マルチサンプリング」という音源の場合、88鍵盤毎にすべてサンプリングすることになります。当然10種類程度のサンプルを使いまわして作られたピアノ音色と比較するとリアルになるのですが、当然ながら必要な波形の容量が大きくなります。ハードシンセでは本体のメモリ容量、ソフト音源の場合はパソコンのハードディスクやSSD、容量のサイズには上限があるので、常にこの「容量(データサイズ)」が問題になってくるわけですね。

さらには、本物のピアノは打鍵の強弱(ベロシティー)によって音量だけでなく音色も変化します。よってリアルさを求める場合は、打鍵の強弱別の複数のサンプルデータが必要になります。実際の製品では、それらのファイルがベロシティーの強弱によってにシームレスに切り替わるようにうまく調整されているわけですね。ベースやドラム音源などでも、同一音を連打しても毎回波形が切り替わって自然な演奏になる「ラウンドロビン」といった機能を持つ製品もあります。ベタ打ちのMIDIデータでもそれなりの演奏に聞こえるので非常に重宝します。ただやはりより多くのデータサイズが必要になってきます。

ピアノに戻って、仮に12段階のベロシティー別にサンプリングした場合、12×88=1056の波形ファイルを収録することになります。ペダルON / OFF別(含まれる倍音が変わる)だとさらにその倍の2122。88鍵全ての鍵盤の鳴り始めから終わりまでをサンプリングして収録されている製品も珍しくありませんが、その場合、単純計算でサウンドライブラリーのファイルサイズ合計は約12GB( 1ファイルあたり平均10秒のステレオ、96kHz/24bitの場合)になってしまいます。

実際、世界中の最高級ピアノを独自の打鍵ロボットを使ってサンプル収録したIK MultimediaのPianoverseの場合、一モデルにつき約20GBほどのディスク容量が必要になります。こうしたソフト音源をPC本体にインストールしていくと、すぐにディスク容量が足らなくなるので、サウンドライブラリー専用の高速外付けSSDを使っている方も多いですね。

よく製品の動作環境で「空き容量100GB以上、メモリ32GB推奨」みたいな表示を目にしますが、大容量になればなるほど高性能なパソコンやハードウェア環境が必要になってくるわけです。

さて、ピアノ1機種だけでもこれだけの容量が必要になるわけですが、まだ鍵盤楽器は比較的サンプリング方式に向いている楽器といえると思います。なぜなら管楽器や弦楽器には後述する、鍵盤楽器とは比べ物にならないくらいの様々な独自の奏法がありますので、それらのすべてをサンプリングで補うのは更に膨大な数のサンプルとデータ容量、コントロール機能が必要になるからです。

奏法シミュレーションの比較的単純な一例ですが、Native InstrumentsのSESSION GUITARISTというソフト音源では、演奏では使用しない音域(図ではC1〜B1の音域:ギターの発音域外)を使用してミュートやトレモロ、スライドやハーモニクスなどの音色を切り替えられるようになっています。

ここまでをまとめると、サンプリング方式にはサンプリングならではのリアルさという利点がありますが、データ容量のほか、管や弦などのソロ楽器の場合、あまりに演奏のバリエーションが独特で豊富なため、超リアルに再現するのはサンプリング方式では(現時点では)かなり困難と言える理由のひとつではないでしょうか。

物理(フィジカル)モデリング音源とは?

一方、Audio Modeling社のソフト音源などは、演算処理により仮想的に音源を再現する物理モデリング(フィジカルモデリング)方式を採用しています。

フィジカルモデリング音源の場合は、サンプル波形を必要としない場合もあり、インストール容量は比較的に少なくてすみます。ちなみにSWAM Saxophoneでは、必要空きディスク容量:は約276MBとなっています。物理(フィジカル)モデリング音源は、実際のアコースティック楽器の弦の鳴りや共鳴、息の強さによる音程の変化といった複雑な「ふるまい」を演算により再現する方式です。アナログシンセのふるまいを同じく演算で再現する「バーチャルアナログ音源」も古くから存在しています。※アナログシンセのふるまいを同じく演算で再現する「バーチャルアナログ音源」も古くから存在していますが、これを物理モデルと呼ぶかどうかは見解の分かれるところでしょう。

バーチャルアナログ音源「AN-X」を搭載したYAMAHA MONTAGE M

Audio Modeling社のソフト音源が圧倒的にリアルと言われている理由の一つには、そうした複雑で多岐にわたる管楽器特有の奏法をシミュレーションするための多くのパラメーターをリアルタイムでコントロールできることが挙げられます。では具体的に管楽器や弦楽器の特徴を考えてみましょう。

ピアノと管弦楽器の発音と音程決定の仕組みの違い

発音の仕組みの違い

ピアノでは鍵盤を押すとハンマーが弦を叩き、弦の振動によって音が生まれ、やがて段々と減衰していくという仕組みです。一方、管楽器や弦楽器は、唇をふるわせたり、リードを振動させたり、弓で弦を擦る(ボウイング)したりすることで発音させるしくみです。息やボウイングの強さなどを変えることで音量や音色の差を表現できるわけで、そのふるまいは非常に複雑なものです。バイオリンの奏法の一例を上げると、ボウイングではレガート、トレモロ、ジュテ、デタシェ・・・ほかにもピチカートなど非常に多くの奏法があり、演奏家はそれを連続して使い分けて演奏しているわけですね。

また管弦楽器は「持続音に音量差(エクスプレッション)をつけることができる」という特徴もあります。鍵盤楽器では電子オルガンのようにボリュームペダルがついているものでは可能ですが、生ピアノで「持続音にクレッシェンドをつける」というのは物理的には不可能なわけです(心情的には可能なのかもしれません・・・)。

というわけで、ピアノの場合は「どれくらいの強さでどの鍵盤を弾くか?」ですが、管弦楽器ではほぼ無限の発音方法があると言ってよいでしょう。(ピアノだって強弱は無限なのですが、話をわかりやすくするためあえて単純化しています)。

音程決定の仕組みの違い

ピアノでは中央ド(MIDIノートナンバー#60)の音程を出すためには、真ん中のドの鍵盤を打鍵するしかありません(ピアノ弦を直接指で弾くといった特殊奏法は除外)しかし例えば弦楽器では、異なる弦でポジションを変えることで同一音程を出す事ができます。ギターの場合であれば、1弦の開放弦と2弦の5フレット、3弦の9フレットは同じ音程となりますね(ギターのハーモニクスチューニングを考えるとわかりやすいかも・・でもいまはみんなチューナーなのかな?)。サックスの場合も変え指(後述)等、同一音程を出す複数の方法があります。なお弦楽器の場合、弦が異なると材質などの違いもあり「同じ音程」でも音色やニュアンスが微妙に変わりますので、楽譜には「この音は◯弦で演奏しなさい」といった指定がされている場合もあります。

このように管弦楽器の場合は、音を出す仕組みや音程を決定するメカニズムが鍵盤楽器とは異なるため、連続したノートにおいて息遣いなどで多種多様な表現が行われます。一例を挙げると、例えばドレミファソファミレドというフレーズを演奏する場合、ピアノだと音の長さ(レガートで弾くなど)、強さくらいの違いしかありません(実際はもっと奥深いですがここではあえて簡略化しています)

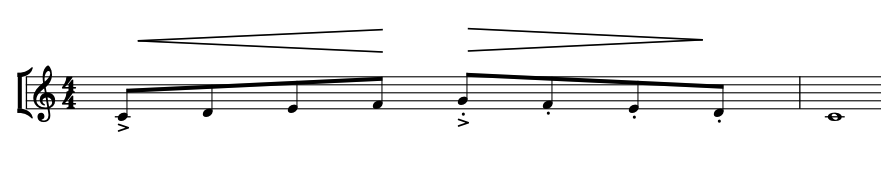

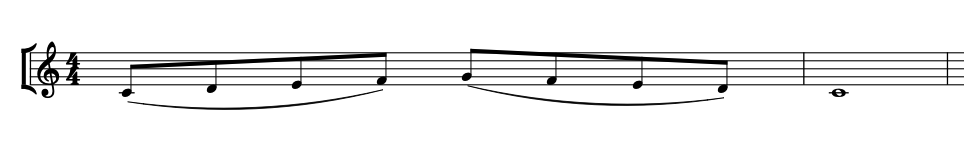

たとえばサックスの場合ですと、一音一音タンギングして演奏するのか、一回のブレスで連続する異なる音程を吹くのか(スラー/レガート)という選択肢が出てきます。バイオリンではスラーの指定があれば一弓で演奏しなくてはなりません。しかし物理的に一弓で演奏できる時間には限界がありますので、アップとダウンの指定なども問題になってきます。譜例はスローテンポな楽曲での例。

サンプリング音源で演奏する場合、ここに非常に悩ましい問題が生まれます。サンプリングされたサックスやバイオリンの場合、波形の頭には大げさに言うと「プッ」「ギッ」というアタックノイズが含まれています(下記譜例の「↑」部分)。アタックノイズの入った波形でドレミファ〜と鍵盤で弾いた場合は、すべての音にアタックノイズが生じてしまうため、一音一音タンギング(またはボウイング)したフレーズになります(そういったフレージングが使われる場合もありますが)。ピアノではレガートに弾いても必ずすべての音にはアタック音が含まれていますのであまり問題にはなりませんが、一息(弓)で発音して、キーやフィンガリングで音程を変えるといった管弦楽器の場合は、アタックノイズは最初の音だけに生じ、それ以降は目立たないことになります。ギターのタッピング、ハンマリング・オン、プリングオフ、スライドなどもそれに近い理屈ですね。

レガートモード&ピッチベンドを使用したシミュレーション

そこでそれを回避するために一部のサンプル系シンセ音源では「レガートモード」を備えた音色が備わっています。これはモノモード等でレガート(音程の異なる2種類の音を滑らかにつなげて演奏する)で弾いた場合、レガートで弾いた音にはアタック音が生じないという機能です。ただしサンプリング系の音源の場合、モノモードでもなかなか自然なフレーズには聞こえない場合がありまして、この問題は昔から一筋縄ではいかないのです。

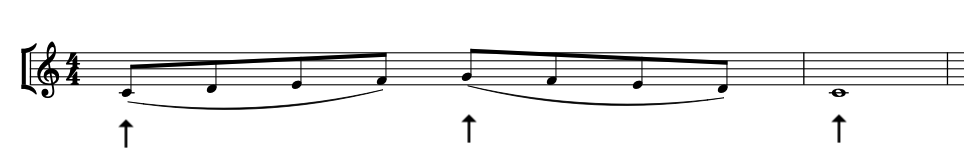

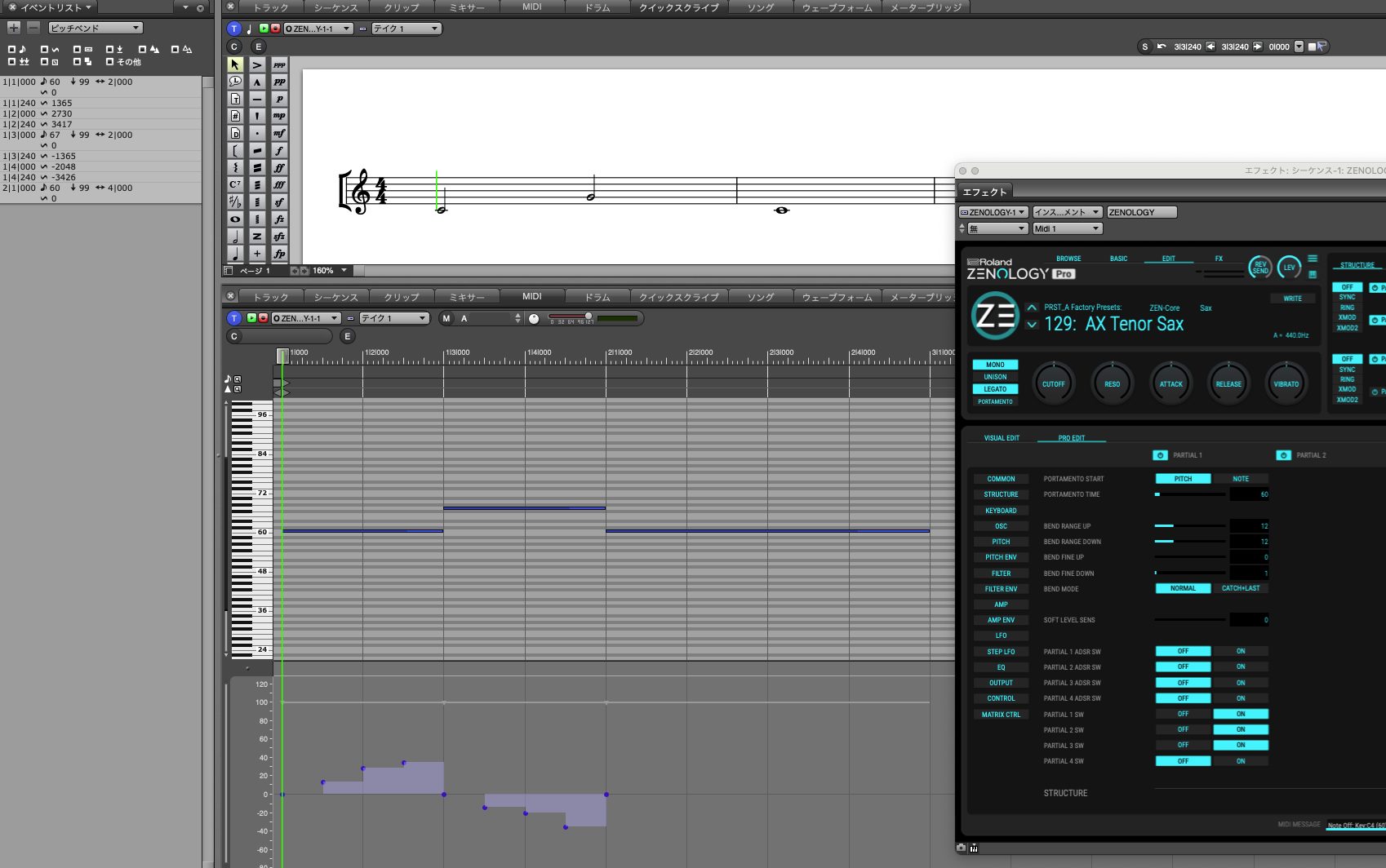

アタックを消して音程を変える方法としては「ピッチベンド」を使用した方法がDTMでは昔から使用されています。譜例のようにド、ソ、ドという音符を打ち込み、8部音符のタイミングでベンドを入力して音程を作っています(値は近似値)。ベンドレンジは12(最大値8192でオクターブ上がる)にしてありますので、半音が約683という計算になっています。

しかしこの方法だと音程変化の時点ではアタック音は消えても、一つの波形の音程を無理やりベンドで変えているため、音色変化が非常に不自然になるという欠点があります(サンプリングした自分の声が、高いキーでアニメ声になる現象に近いです)。ディストーションギターのようにエフェクトが掛かっていればまだ誤魔化しようがあるのですが、これは生楽器系サンプリング音源の宿命なんですね。

サンプリング音源を使用した変え指のシミュレーション

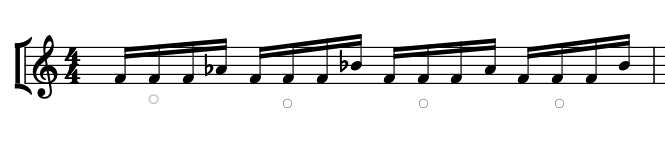

少々マニアックで話ですが、この音色変化を逆手に取るとサックスの変え指奏法のシミュレーションなどが可能です。これは「異なる波形による同音程」の音色の違いを利用したものです。「変え指」は「フォルスフィンガリング」「オルタネートフィンガリング」などとも呼ばれ、異なった運指ポジションで(ほぼ)同じ音程を出す奏法です。本来は速いフレーズで運指をスムースに行うために用いられる場合が多いのですが、主にジャズ系のプレーヤーの中には、あえて変え指の連続音を使った独特のフレージングを行う方がいます。「ドドドドファ」のように同じ音の連続なんですが、非常にスリリングでカッコイイ感じに聞こえるテクですね。

◯印のついている音が変え指

マイケル・ブレッカーの超絶ソロ、変え指フレーズだらけですね:5:00〜、5:20〜あたりがよく分かると思います。なおこの曲の前半、渡辺香津美氏(gt)や後半のスティーブガッド(dr)のソロもかなりヤバイ(もちろん褒め言葉)のではないでしょうか。

要は同一音程が異なる音色(&音程)になれば雰囲気が出てくるわけですが、ピッチベンドを使って打ち込んでみました。ベタ打ちですが、1小節目は同一ノート(F音)の連打で、2小節目は一度低い音(Eb音)をベンドで1度あげてF音にしています。僅かですが音程をずらしてみました。

いかがでしょう、ニュアンスの違いがあおわかりいただけたでしょうか?昔は打ち込みでよくこんな事やってましたが、サンプリング音源でも工夫次第で色々できるわけです。しかしこの方法だと変え指の音にもアタック音が含まれてしまうわけですね(泣)・・やはりできることには限界がありますが、いずれにせよ確実に言えることはとっても「面倒くさい」のです。

一例を上げましたが、このように弦楽器や管楽器はピアノに比べ奏法のバリエーションが非常に多いといえるでしょう。もちろんこれは異なる仕組に起因する表現方法に違いという話で、弦楽器や管楽器はピアノの表現力に勝っているという意味ではありません。ここではすべての奏法について紹介することはできませんが、これから紹介するAudio Modelingの製品はこうした管弦楽器の独特の奏法をも可能にしています。

SWAM Solo Woodwinds Bundle

Audio Modelingが最も力を入れて開発しているのが、SWAM(Synchronous Waves Acoustic Modeling)テクノロジーです。SWAMは、革新的なパフォーマンステクニック、物理・ふるまいモデリングのコンセプト、そしてマルチ・ベクター/フェイズ同期サンプリング・テクニックを高度に融合させています。結果として、ユーザーはリアルタイムでも時間、ダイナミクス、ピッチ、フォルマントなどを細かくコントロールすることができます。

ラインナップは以下のようなSWAMエンジンがあります:

- SWAM-W : 木管楽器(ウッドウィンド)やリード楽器向けのエンジン

- SWAM-S : 弦楽器(ボウドストリング)向けのエンジン

今回紹介するSWAM Saxophoneは、単体のほかSWAM Flutes, Double Reeds, Clarinets そして Saxophoneを一つに収録したバンドル「SWAM Solo Woodwinds Bundle」にも収録されています。SWAM Saxophoneには、Soprano, Alto, Tenor, Baritone という各サックスモデルが収録されています。今回はその中でTenor Saxophoneを使ってみました。

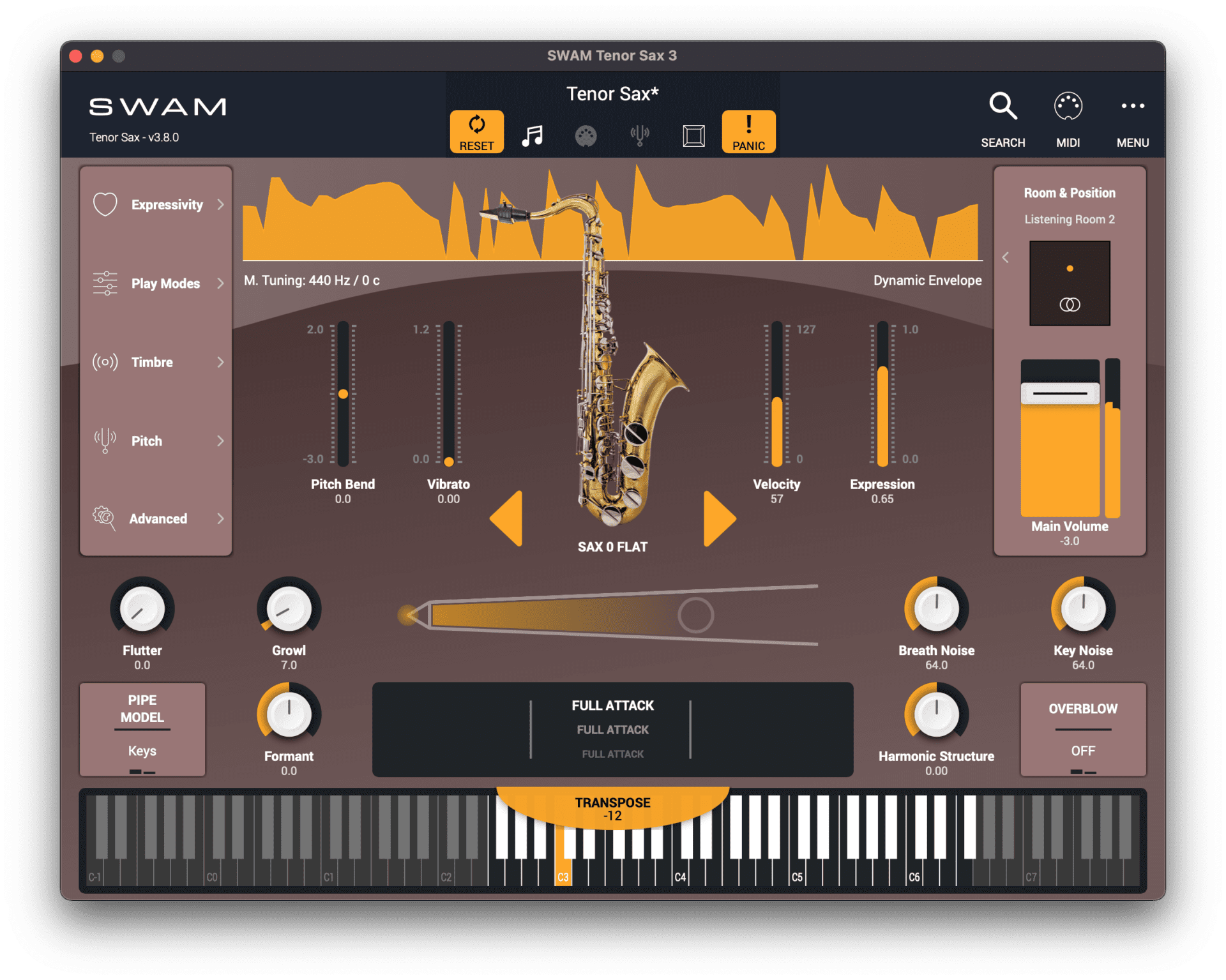

下記はトップ画面。

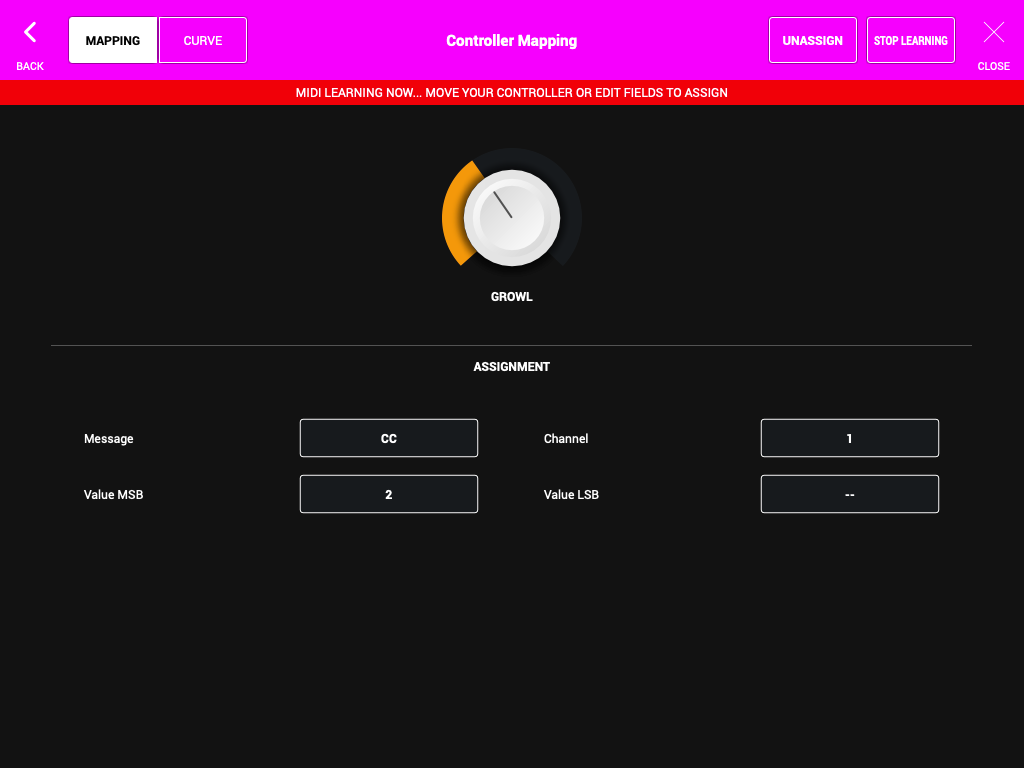

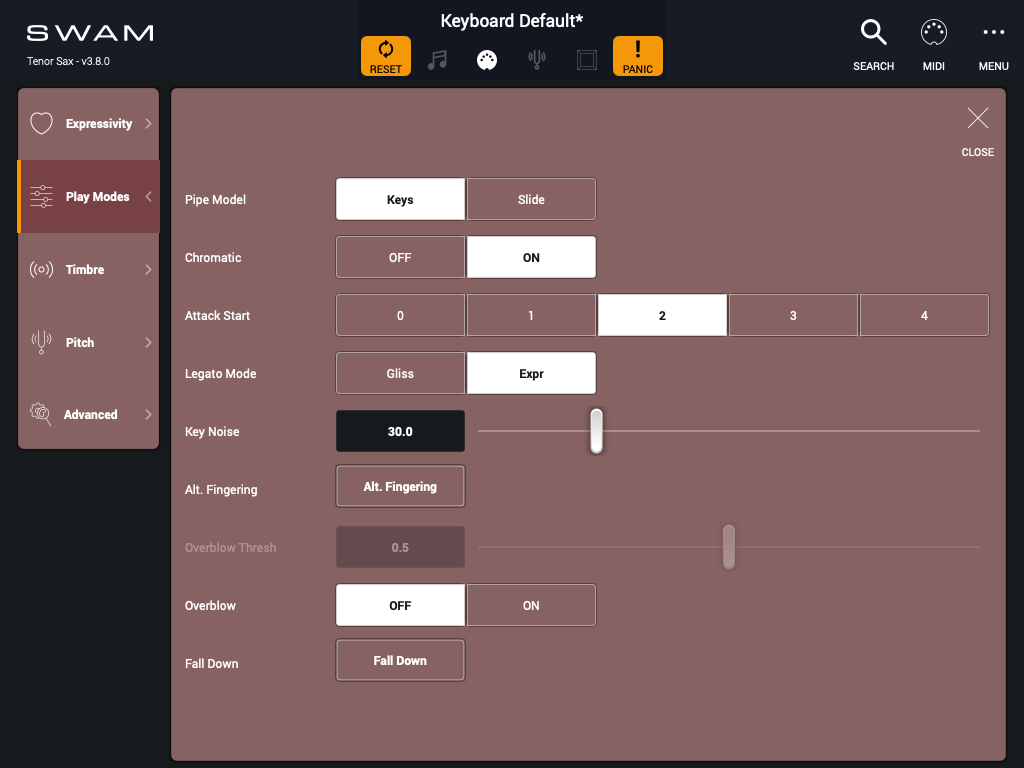

この画面で各種音色の基本設定を行うことができます。ブレスノイズ、キーノイズ、フラッター、フォルマント、グロールといったサックスならではの詳細なパラメーターをコントロール可能です。もちろん各種パラメーターはMIDIコントロールチェンジ(CC)にアサインできるので、MIDIキーボードコントローラーやDAWから自由にコントロール可能です。

ところでこのインストゥルメントを使用する際に覚えておきたい重要なことがあります。実際のサックスは当然ながら「息を吹き込む」というアクションがないと音が出ません。SWAM Saxophoneも同様で、まずは息を吹き込むエネルギー(デフォルトではCC11にアサイン)を与えないと音が出ません。CC11の一定の数値を一回送信しておけば(75%前後で思い切り息を吹き込む感じを想定)、以降は鍵盤を弾くだけで音は出るので、レガート演奏やモジュレーション等でビブラートもかかり、それなりの雰囲気は出ます。しかしそれはやはり本当の管楽器のふるまいではないのです。息継ぎする場所でCC11を与えることでさらにサックスの雰囲気が出せると言ってよいでしょう。

MIDIキーボードのホイール等でもよいのですが、ウィンドMIDIコントローラーやMIDIブレスコントローラー(ブレコン)等を使うと更に雰囲気が出ます。実際に試すとわかりますが、管楽器奏者になったような気持ちになりフレージングも自然に変わってきます。よく打ち込みだと「どこで息継ぎするの?」みたいなフレージングになりがちですが、ブレコンの場合、実際に息を吹きながら演奏しなくてはならないので、少なくともそこは回避することができます。ぜひ一度は試してほしいですが、唯一の難点は、とにかく「息が切れ」ます。考えてみれば当然ですが、トランペットなどはハイノートを出すだけでも一苦労なのにシンセだと鍵盤弾くだけで一応音が出ますからね、管楽器奏者ってすごいなあと感じることができます。(残念ながら現在ブレコンは国内製品はあまり流通していません・・)

この方はペダルやアフタータッチでコントロールしていますね(後半ブレコン)。

グロウル(うなり)といった特殊奏法もCCでコントロールできます。

その他、各種モードの切り替えやオルタネートフィンガリング(変え指)、さらには直線的にベンドダウンするのではないフォールダウン等々、マニアックなパラメーターが用意されています。

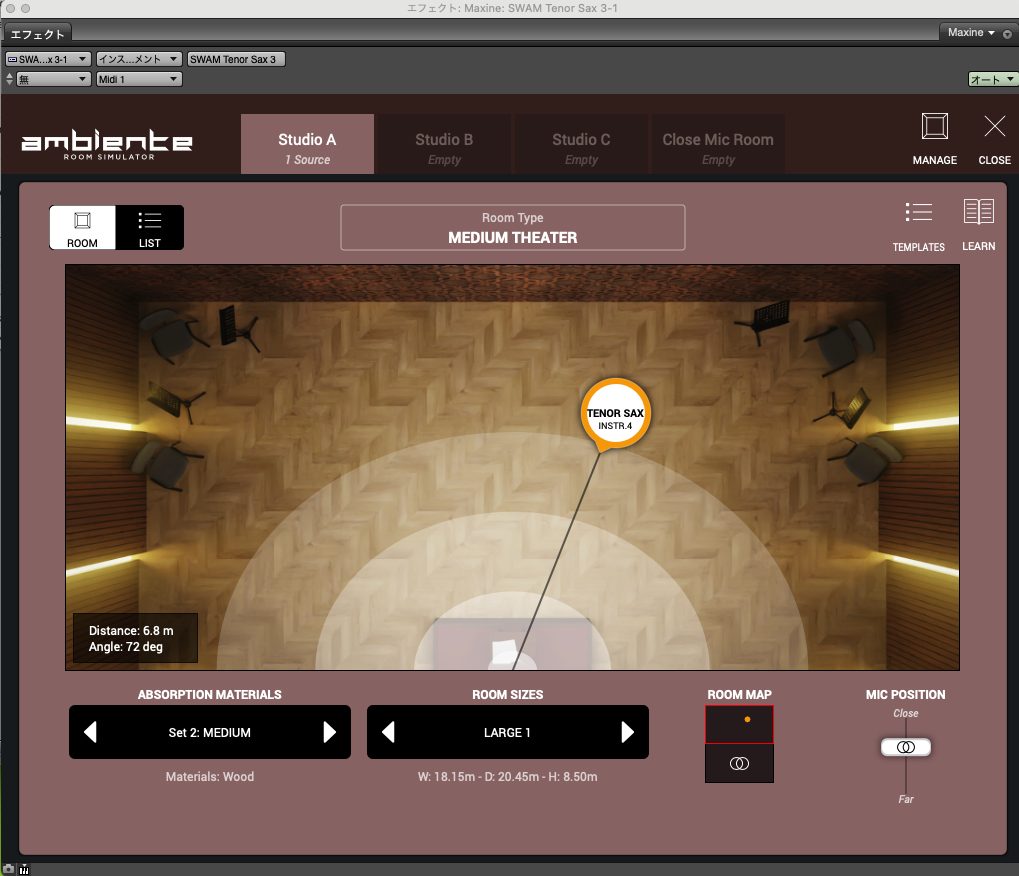

他にも部屋のアンビエンスやマイキング等も自由自在に設定が可能です。

さて、こうした管楽器ならではの「ふるまい」や独自の奏法を、単なるベロシティースイッチではなくモデリングで再現できるのがAudio Modeling社製品の特徴といえるでしょう。

マイケル・ブレッカーのソロをDAWで打ち込んでみた

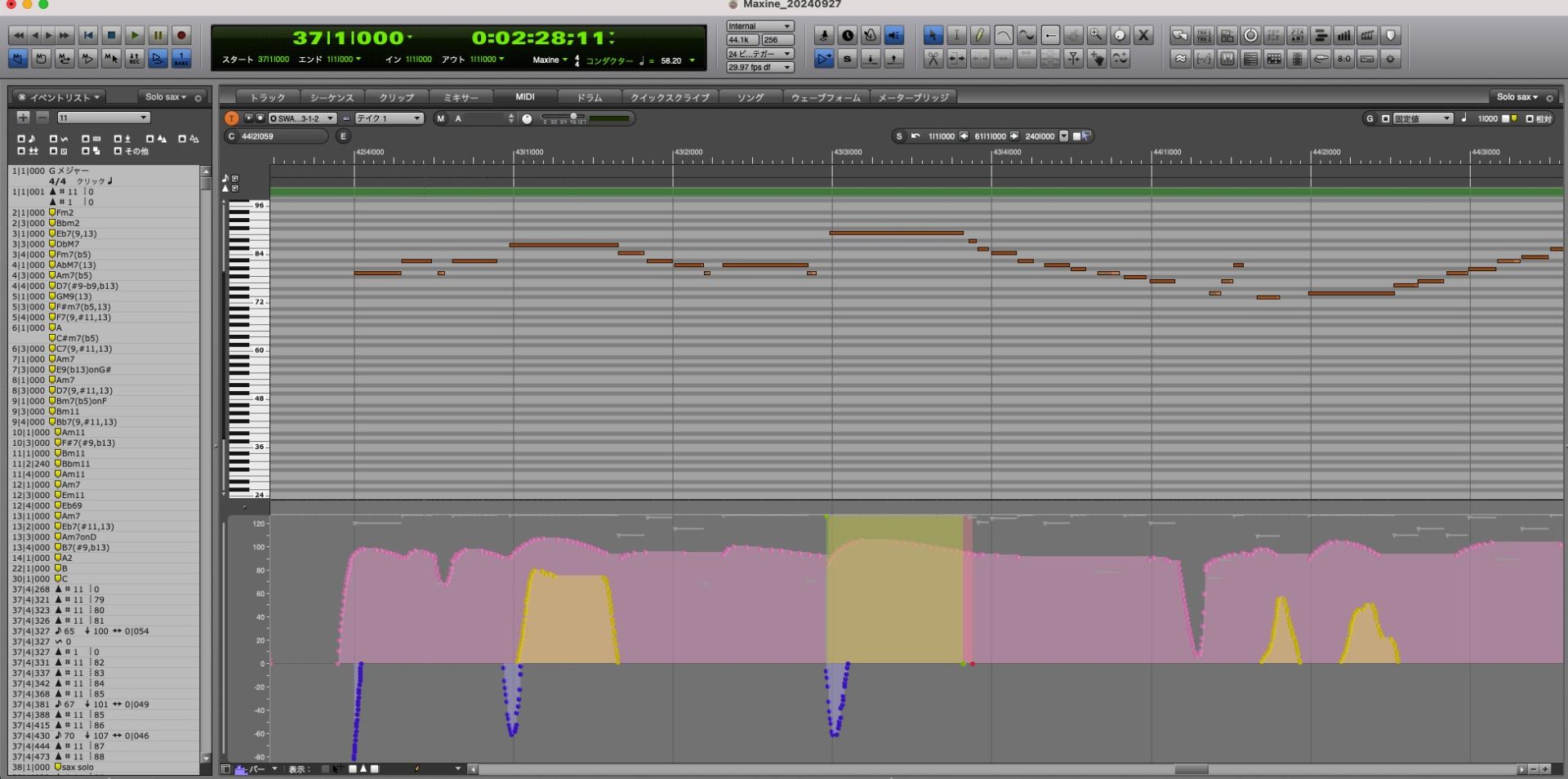

SWAM Saxsophoneを使ってDAWに打ち込んでみました。曲はDonald Fagenのソロアルバム「Nightfly」からDonald Fagenの一人多重ジャズコーラス(4声〜5声)がフィーチャーされた「Maxine」です。この曲の中間部で聞くことのできるマイケル・ブレッカーのテナーサックスソロにチャレンジしてみました。

オリジナル サックスソロは2:28〜くらいから。

使用DAWはMOTU DP11で、4/4(12/8)で打ち込んでいます。マイケルは後のインタビューで「16小節のソロ」と語っていることから、原曲は6/8拍子で表記されていたのかもしれません。なお収録はわずか2テイクで、その2つを編集でつなぎ合わせたらしいですが、いずれにせよ素晴らしいソロですね。

冒頭の変え指フレーズやグロール、スラー等、原曲のソロに極力近づけたつもりですが、やはり奥が深いですね・・CCの打ち込みはリアルタイムだと少々困難なので、DAWのペンシルツールを使用して書いていきました。管楽器奏者の方ならさらに細かい設定で雰囲気が出せるのではないかと思います。

それではどうぞ。細かいところはなにとぞご容赦ください。。

参考までに一般的なサンプリングベースのソフト音源を使ったデータも上げておきます。そんなに悪くもないけどやはり「打ち込みシンセ」って感じがする気がします。

なおMIDIコントロールチェンジのアサインは自由に行えるので、自分のマッピングを保存しておくのが良いでしょう。

いかがでしたでしょうか?Audio Modeling社のフィジカルモデル音源「SWAMシリーズ」の検証はもう少し続けたいと思います。次の機会に次回にまたお会いしましょう。それでは〜

Audio Modeling All In Bundle¥221,540(税込)

JANコード:4533940107219

Audio Modeling SWAM Solo Woodwinds

¥118,580(税込)

JANコード:4533940100883

アカデミック版も登場!

SWAM Solo Strings: EDU ¥29,700(税込)JANコード:4533940341910 SWAM Solo Woodwinds: EDU ¥66,000(税込)

JANコード:4533940341835 All In Bundle: EDU ¥125,400(税込)

JANコード:4533940341842 SWAM Solo Brass bundle: EDU ¥53,900(税込)

JANコード:4533940341880

本記事で使用しているDAWソフト MOTU DP11 (Digital Performer 11)

JANコード:4580101327368

この記事を書いた人

デジランド・デジタル・アドバイザー 坂上 暢(サカウエ ミツル)

学生時代よりTV、ラジオ等のCM音楽制作に携り、音楽専門学校講師、キーボードマガジンやDTMマガジン等、音楽雑誌の連載記事の執筆、著作等を行う。

その後も企業Web音楽コンテンツ制作、音楽プロデュース、楽器メーカーのシンセ内蔵デモ曲(Roland JUNO-Di,JUNO-Gi,Sonic Cell,JUNO-STAGE 等々その他多数)、音色作成、デモンストレーション、セミナー等を手がける。