この記事はシンセサイザーの合成方式(音源方式)についてのまとめ記事です。

「シンセサイザーとは電子工学的手法により楽音等を合成(英語: synthesize:シンセサイズ)するミュージック・シンセサイザーの総称」とWikipediaには記されています。テルミン、オンド・マルトノ、トラウトニウム、RCAミュージック・シンセサイザーといった電子楽器の歴史的背景にはここでは触れませんが、100年以上の長い歴史を経て進化してきた電子楽器の一つの到達点が現代の楽器としての「シンセサイザー」と言えるでしょう。

世の中には、ピアノ、オルガン、電子キーボード・・様々な「キーボード(鍵盤楽器)」が存在しますが、その中でも電子的に音を生み出し、音色を自由に作成できるものが「シンセサイザー」と呼ばれています。電子的にピアノの音を作っているが、ピアノに特化したキーボードには電子ピアノやステージピアノ、電子オルガンなどがあります。内蔵された音をただ単に鳴らすだけでは純粋にはシンセサイザーとは呼ばれないケースが多いです。

見た目だけではシンセサイザーと区別しにくいモデルも多いかもしれません。(ポイントは音作りできるかどうか)

電子ピアノの例

据え置きタイプ:これはさすがにピアノにしか見えませんね・・

ポータブルタイプ

電子キーボード(ポータブルキーボード)の例

シンセとの違いがやや曖昧になってきましたね・・

シンセサイザーの音作りの仕組み・種類

ではここからはシンセサイザーについて詳しく解説していきます。

過去から現在に至るまで、ハードウエアシンセだけでなくソフト音源(ソフトシンセ)も様々な合成方式を採用しています。ここではすべてを紹介することはできませんが主なものを挙げると以下となるでしょう。

- 加算合成方式

- 減算合成方式

- FM方式

- PCM(サンプリング)方式

- ウェーブテーブル方式

- グラニュラー方式

- 物理モデリング(フィジカルモデリング)方式

ではさっそくそれぞれの合成方式の概要と代表製品を紹介していきましょう。最近では複数の合成方式を組み合わせたハイブリッド型シンセも数多くリリースされています。

※(1983)のように製品名に記述があるものは基本生産完了製品です

(倍音)加算合成方式:additive synthesis

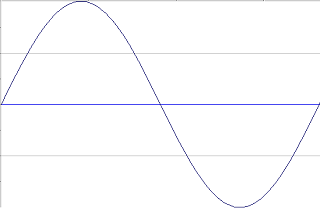

足し算で音を作る方式ですが、何を足すのかというと主に「ポー」というシンプルな「正弦波(サイン波)」になります。

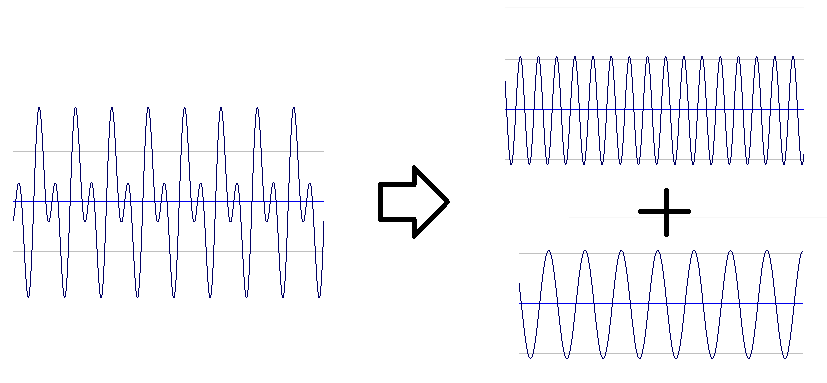

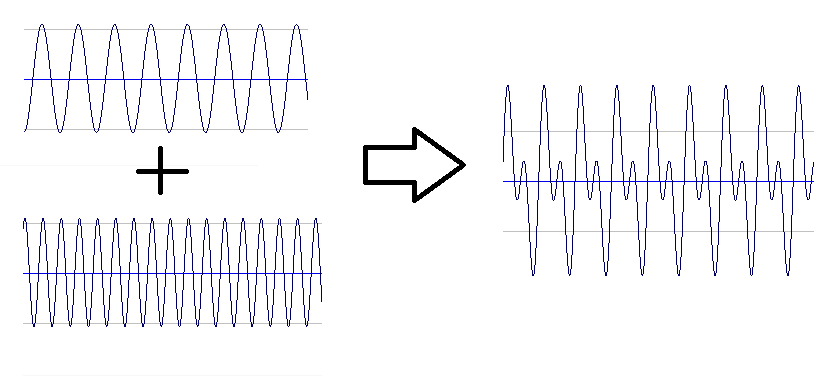

さて突然で恐縮ですが「どんな音響信号もいくつかの正弦波に分解できる」という理屈の元になるフーリエ変換という有名な手法があります。(下記は超単純な例)

ということはその逆に、あらゆる音響信号は複数の正弦波を組み合わせることで理論的には生成可能となるんじゃね?というのがこの(倍音)加算合成の論拠となります。

※全ての周波数を同量に合成したものは「ホワイトノイズ」になります。

倍音(基本周波数の整数倍の周波数成分)を含ない正弦波は、自然界にはほぼ存在しません(おそらく)。

前述の通り、現在一般的にはオルガンはシンセに分類されない場合が多いのですが、ドローバー式のハモンドオルガン等は、トーンホイール(金属製の歯車)によって生み出した正弦波(厳密にはノイズなどの倍音も含まれる)を、音程を変えて重ねていくことで音を生み出す加算合成方式シンセの一種だったともいえるでしょう。ドローバーは倍音のコントローラーとも言える機能で、ドローバー方式のオルガンは、長さの異なる複数のパイプを鳴らす「パイプオルガン」から発想を得たと思われます。

HAMMOND M-SOLO

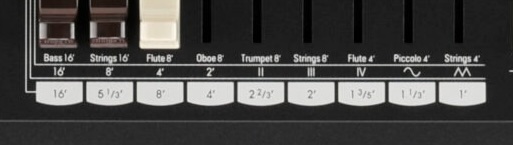

ドローバー部

フィート数(もともとはパイプオルガンのパイプの長さ所以)8’を基音として、様々な長さのパイプを重ねるイメージで音を作ります。パイプが短いほど(=数字が小さくなるほど)高い音が出ることになり、組み合わせは「16’+8’+4’+2’+1’」のように表記される場合もあります。2 2/3‘ というのはオクターブ上のさらに5度上(12度)の音程となるわけですね。

通常ドローバー式オルガンには基音を含む7本(左から3本目以降)と左側2本、計9本のドローバーが装備されています。それぞれ8段階ほどの音量調節が可能で、9本のドローバーを調節することで音色を作成することができます。なお演奏しながらドローバーを抜き差しする・・といったオルガンならではの奏法もあり、それはそれは奥が深いのがオルガン奏法と言えるでしょう。

オルガンの音作りの限界

オルガンからは一般的には「いわゆるオルガンの音」しか出ないことからも分かる通り、リアルなピアノやストリングスの音を出すことは非常に困難です。複雑な倍音を含んだ楽器音を再現するには膨大な数の正弦波を重ねる必要があり、更に楽器音は音の出始めから終わりまで音色が一定ではないのでパソコンなどの計算力を使用しないと実現不可能と言えます。1980年頃に発売された「フェアライトCMI」は、後述するサンプリング方式と倍音加算方式を採用したワークステーションです。ペンでディスプレイに波形を描くことができたのは画期的でした。

なおフェアライトCMIは、アート・オブ・ノイズやYESのOwner of a Lonely Heart、Bruno Mars – Finesseなどでおなじみのオケヒット(オーケストラをサンプリングしたもの)の元祖としても有名ですね。

フェアライトCMI (1980)

倍音などの用語の詳細は下記を参照ください。

加算合成方式のソフト音源

Rob Papen BLADE 2

BLADE 2は、初代の「BLADE」の機能を拡張し、XYパッドを使って波形のハーモニクスをコントロールするHarmolatorモードに加え、XYパッドで4つの加算波形のモーフィングやミックスが可能なAdditiveモードを搭載した、Rob Papenの最新のソフトウェア・シンセサイザーです。

この他にも加算合成は音声合成などにも応用されています。

減算方式:subtractive synthesis

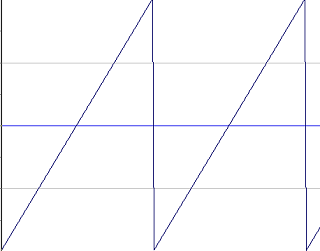

いわゆる「アナログシンセ」と呼ばれる機種にはこの方式を採用しているモデルが多いです。ノコギリ波や矩形波、三角波といったオシレーター(発振器)から生み出す音を、フィルターなどで任意の周波数帯域を除いて(減算)音を作る方式です。シンセサイザーの基本としてよく説明に使われる場合も多いですね。加算合成とは逆に、倍音成分を多く含む音から倍音を取り除いて音を作る方式と言い換えてもよいでしょう。

Moog Modular(2015復刻版)

オリジナルのMoog modular synthersize は1965〜1967年にリリースされています。パッチングで各モジュールを結線して音を作ります。当時6000〜8000ドル以上(当時のレートが1ドル360円)なので本体だけで約216万超、関税や運送費等を足して現在の貨幣価値では1000万〜2000万円近くと推測されます。(モジュールの組み合わせ次第ですが「家が一軒建つくらい」の価格だったらしいですね)

Mini Moog(2022復刻版)

オリジナルは1970年にリリース。内部結線されてパッチングの必要がないコンパクト設計のシンセサイザー。この時代のシンセにはまだメモリー機能がない機種も多かったです。

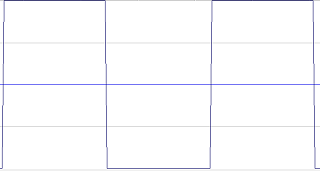

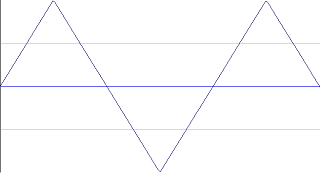

基本波形

サイン波:sine wave ※減算方式のシンセには搭載されていない場合もある

ノコギリ波:saw wave

矩形波:square wave

三角波 : triangle wave

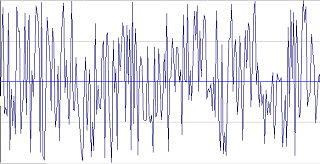

ノイズ : noize

なお機種によってオシレーターには結構クセがあるので、上記のようなきれいな波形にならない場合も多いです。

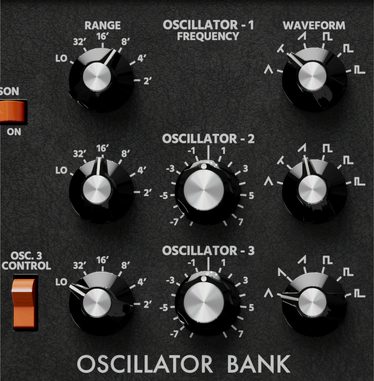

Arturiaのソフト音源「Mini V4」のオシレータ部分

Mini V4は前述の「Mini Moog」をエミュレーションしたソフト音源です。RANGEの「32′, 8′, 4′ ・・・」が音の高さ(前述のオルガンと同じ理屈ですね)、WAVEFORMで波形を選択します。ノコギリ波、矩形波、三角波・・等々、含まれる倍音に違いがあります(別途ノイズも用意されています)。例えばすべての倍音を含む「ノコギリ波」はざらついた音色で、シンセの音作りの基本としてよく例に挙げられます。なお矩形波はパルス・ウィズという波形周期を変更できる機種が多く、下記のような音色変化を生み出します。

減算方式シンセのブロックダイアグラム

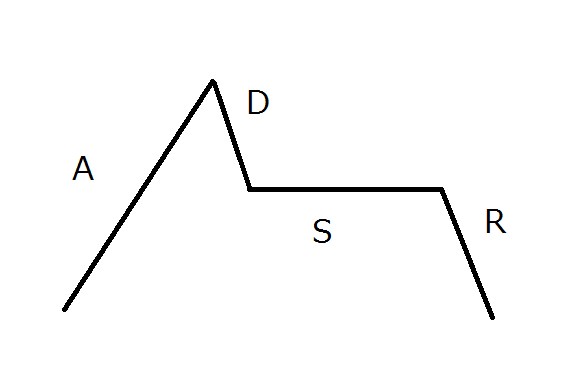

減算方式は上図のような流れで、オシレーターをフィルターで加工し、アンプ部分で音量を変化させるという流れになっています。他にも時間的な音量や音色の変化を与えるエンベロープ・ジェネレーターといった回路もありますが、これは他の合成方式でも共通の考え方として採用されているケースも少なくありません。

ノイズにLPF(ローパスフィルター)をかけてみたサンプル。

ARP Odyssey(2017復刻版)

オリジナルのリリースは1972年。内部配線されたコンパクト設計のシンセサイザー。Mini Moogと並んで人気機種となりました。カラーとバージョンは複数あります。YMOのライブでもホワイトモデルがベースシンセとして使われていましたね。

なお同社の1号機であるモジュラーシンセ「ARP 2500」は映画「未知との遭遇(1977)」で宇宙人との交信シーンで使われていました。パッチングはケーブルではなくマトリクススイッチで行います。

アナログ方式の弱点

アナログ方式の欠点としては、電圧制御方式(例:VCO=電圧制御オシレーター)のため、ピッチや音階を正しく鳴らすためには安定した電圧の供給が必要であり、電源投入から安定するまでの時間がかかったり、演奏中にピッチが変わってしまうといった特徴がありました。そのためデジタル制御方式のオシレーター(DCO)などの開発・実装が行われたモデルも登場しました。

なお初期のアナログシンセは基本モノフォニックで、和音を出すことができませんでした。後に和音が演奏可能なポリフォニックシンセも多く開発されましたが、発音数分の発振器等を実装しなくてはならないため非常に高額な機種が多かったです。

ポリフォニックアナログシンセサイザー

Oberheim OB-8(1983)

8 ボイスポリフォニー、2 パートマルチティンバー仕様。120音色メモリー可能で価格は当時140万円前後だったと思います。

By Alison – Own work, CC BY-SA 4.0, Link

Sequential Prophet-5(2021復刻モデル)

オリジナルは1978年にDave Smith(デイヴ・スミス)氏によってSequential Circuits社より発売された5音ポリフォニックシンセサイザー。当時の国内価格は170万円前後。強力なポリ・モジュレーション機能が特徴。音色メモリーも可能でした。

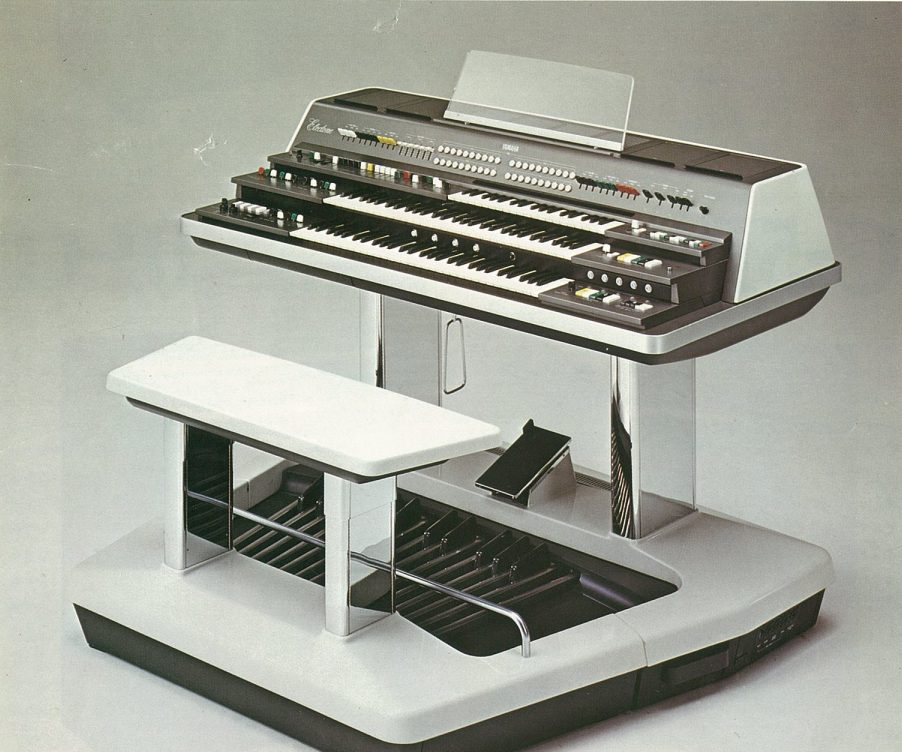

YAMAHA GX-1(1975)

ヤマハのポリシンセGX-1(見た目は大型エレクトーン、中身はシンセ。当時フルセットで700万円)。音源はアナログシンセサイザー方式を採用、合計で18音ポリフォニック(上鍵盤8+下鍵盤8+ソロ鍵盤1+足鍵盤1)

Roland JUNO-6 (1982)

6音ポリで、Roland初のDCO搭載モデル。169,000円という当時としては破格の値段でした。DCOにも種類はありますが、DCO搭載機はアナログシンセではない!という考えを持つ方もいるようです。

番外編:アナログモデリング / バーチャルアナログ

アナログシンセのふるまいをデジタルで再現する「バーチャルアナログ / アナログモデリング音源」も古くから存在しています。バーチャルアナログを、後述する物理モデルの一種として扱うかどうかは見解の分かれるところかもしれません。

KingKORG NEO

ボコーダーを搭載したバーチャルアナログ音源の24音ポリフォニック・バーチャル・アナログ・シンセサイザー

FM方式:frequency modulation synthesis

FM(エフエム)はFrequency Modulationの略で、FM音源 / シンセはこの周波数変調方式を採用した機種となります。作曲家、音楽家、スタンフォード大教授でもあるジョン・チョウニング博士のFM合成アルゴリズムを発見を機に、多数の楽音をシミュレートすることができるようになりました(70年代中期に現ヤマハがライセンス取得)。後にNew England Digital社のSynclavier(シンクラヴィア:大型のワークステーション:数千万~1億円)などでも採用されました。

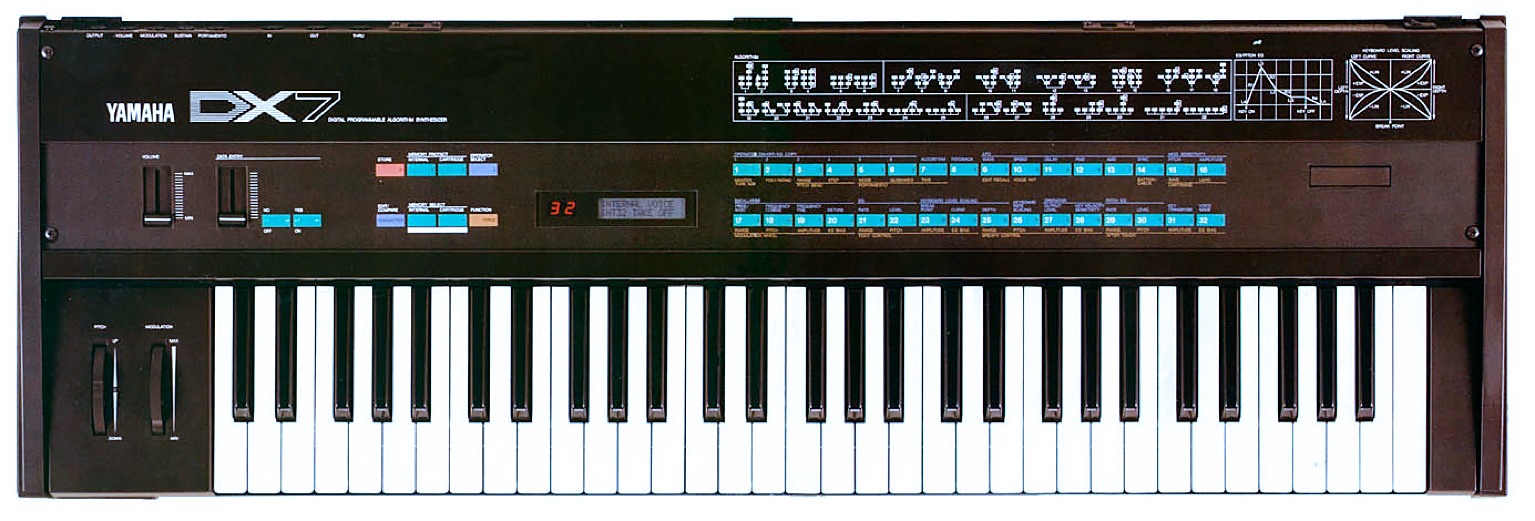

1981年にヤマハが初のFM音源搭載モデル「GS-1」を発売しましたが、260万円という高額のため一部のプロミュージシャンにしか使用されませんでした。FM音源モデルが一般的に普及したのは何と言っても1983年に発売されたヤマハ「DX7(当時248,000円)」で、世界の音楽シーンを塗り替えた伝説的フルデジタルのシンセサイザーの一つと言うことができます。

YAMAHA GS-1(1981)

YAMAHA DX-7(1983)

DX-7にはエフェクターは内蔵されていませんでした。一説によれば合計20万台以上販売されたとのこと・・

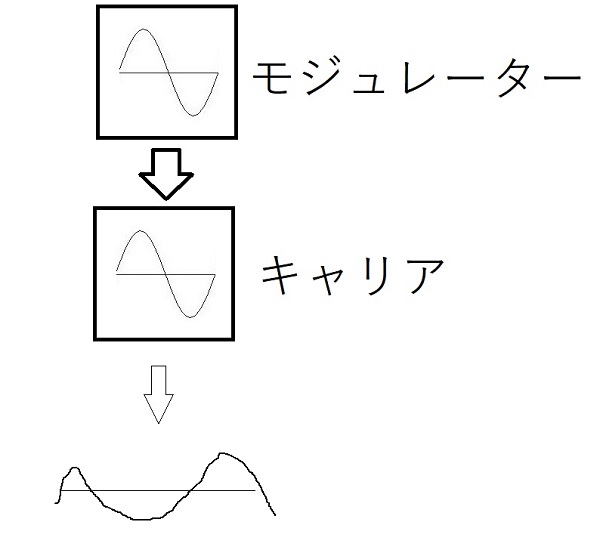

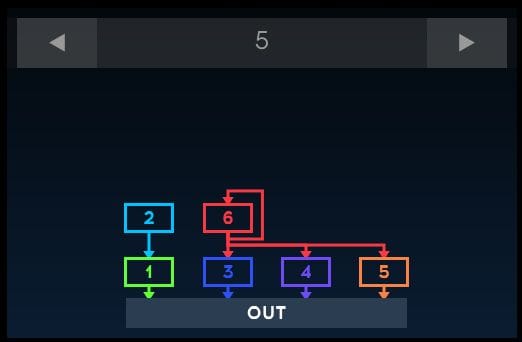

FM音源の簡略イメージ

主にサイン波を発振するオペレーターを直列に配置し、周波数変調を行うことで複雑な倍音を生み出すことができるのですが、挙動の予測が極めて難しいと言える合成方式といえるでしょう。オペレーターの組み合わせは「アルゴリズム」と呼ばれ、様々な種類がプリセットされています。自己発振(セルフフィードバック)が可能なオペレーターもあり、さらに複雑な音作りが可能になっています。

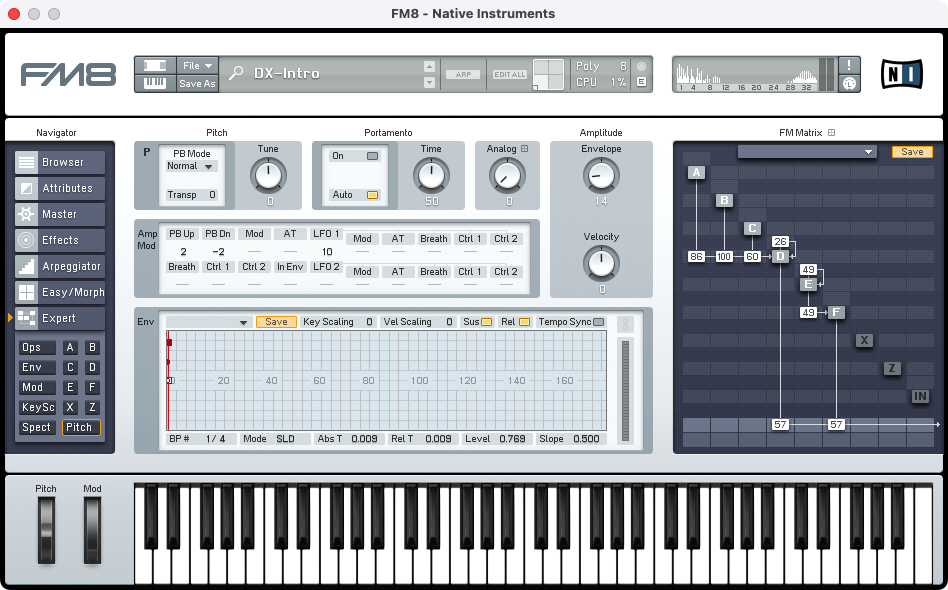

アルゴリズムの一例(下図はNATIVE INSTRUMENTSのソフト音源「FM8」)

Arturiaのソフトシンセ「DX-7V」に搭載されているアルゴリズム。

上図のようにオペレーター(OP)を並列に配置し、変調を伴わない場合は前述の加算合成に近いオルガンのドローバーのような音作りができます。上図ではOP6がセルフフィードバック可能なので「コン」といったオルガンのパーカッションのような使い方もできますね。

80年代を席巻したFM音源は、過程ゲーム機などにも採用され、後述するサンプリング方式シンセの台頭によりシェアは衰退していきましたが、近年再び脚光を浴び、Korg OpsixのようにFM音源方式を採用したシンセサイザーも発売されています。なお1999年頃の携帯電話の一部はFM音源チップを搭載しており「着メロ」という文化を牽引したとも言えるでしょう。

ウェーブテーブル方式:wavetable synthesis

波形データを1周期ごとに読み出し再生、加工することでサウンドを生み出す合成方式で「ウェーブテーブルシンセシス」とも呼ばれます。1984年のPPG WAVE 、Korg DW-6000/8000(1985) などが有名です。近年ではKorgよりウェーブテーブルシンセシス方式の modwave 、WAVESTATE などが発売されています。

PPG WAVE2.2(1984)

By PPG_WAVE_2.2_(angled).jpg: John R. Southernderivative work: Shoulder-synth (talk) – PPG_WAVE_2.2_(angled).jpg, CC BY-SA 2.0, Link

ウェーブテーブル シンセシスは波形を1周期ごとに読み出し合成するという点で、比較的長い時間の波形をそのまま使用する後述のサンプリング / PCM方式のシンセとは区別されています。

a-ha の「テイク・オン・ミー」のベースはDX-7(FM)、ベル、パッドはPPG WAVE(ウェーブテーブル)、テーマはJUNO-60(減算:DCO搭載)のようです。

PCM・サンプリング方式 :PCM synthesis

PCM=Pulse Cord Modulation(※)は、楽器などの波形をサンプリング(標本化)し、その波形の呼び出し速度を変えて音程を変更する方式です。現在発売されている電子ピアノ、デジタルシンセサイザー、電子キーボードの大部分がこのサンプリング方式を採用しています。※一般的にPCM=サンプリングと呼ばれることもあります。

Roland FANTOM-06

PCMをベースとしたZEN-Core / SuperNATURAL音源を搭載した多用途シンセサイザー

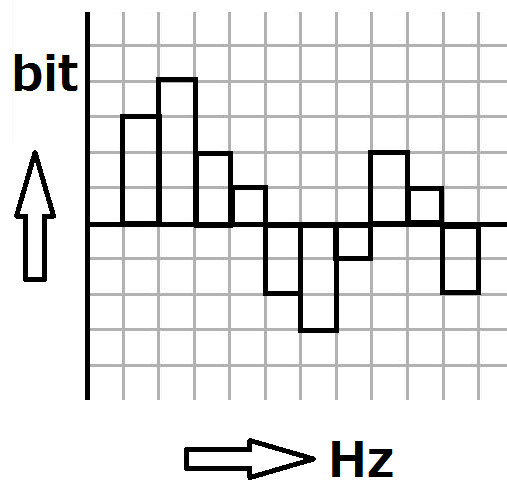

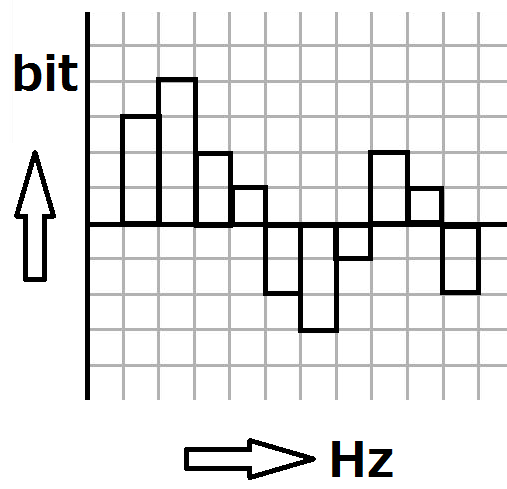

サンプリング方式の詳細は下記リンクを参照していただくとして、ざっくり行ってしまえば楽器などの音をデジタル記録化してそれを再生する方式といえます。サンプリングには「サンプリング周波数」と「量子化ビット数」という「どれだけ細かくデジタル化するか」という単位があります。よく16bit / 44.1kHzなどという表記を見たことがあると思いますが、これは「16bit=2の16乗(65535)段階で音量を記録、44.1kHz=1秒を44100回に分けて音の高低を記録しています」という意味です(CDは16bit / 44.1kHz)。それらの数値が大きくなればなるほど解像度が高くなって原音に近い再現が可能になります。ただし数値が大きくなればなるほど記録に必要なデータ容量が増えていきます。

なお「サンプリング」という言葉は、「サンプラー」という楽器や、アーティストが他の楽曲の一部を「サンプリングして流用する楽曲スタイル」などでも身近な言葉となっているのではないでしょうか?

前述のフェアライトのオケヒット「ジャン」ですが、もともとはストラビンスキーの「火の鳥」の中の楽曲「魔王カスチェイの凶悪な踊り」の冒頭をサンプリングしたものでした。

標本化と量子化イメージ

リアルに再現するには膨大なデータ容量が必要になる

解像度の他にもリアルな楽器音色として使用するためには膨大なサンプルを収録する必要があります。例えばピアノを例に取ると、中央ドの音をサンプリングしただけでは他のキーの音を再現することはできません(※注)。これは人の声をサンプリングして1オクターブ上げて再生すると、まるで子どもやアニメキャラの声のような音になってしまうことを想像していただければわかりやすいかもしれません。なるべく多くの、できれば88鍵盤すべての音の鳴り始めから減衰して消えるまでのサンプルを収録すればよいのですが、生のピアノはタッチの強弱によって音色が変化するので、強弱別の音色もサンプリングする必要があります。仮に5段階の強弱だと5✕88=440個、このようにリアルなピアノを再現するためには非常に膨大なサンプルが必要になることがわかります。

ただ現在はCPUの高速化、メモリの低価格化、大容量化によって非常に高解像度(ハイレゾ)のサンプリング音源も多く発売されています。ただ一種類のピアノ音色をインストールするために数十ギガバイトのハードディスク(またはSSDなど)の空き容量が必要になることも珍しくありません。

※(注)過去・現在でも実際には1つのサンプルで、聴感上違和感がない範囲の音域で流用したり、フィルターを使って強弱の音色変化を与えたりすることでデータ容量を節約するということも行われています。

Synthogy Ivory 3 German D

スタインウェイD-274コンサートグランドピアノを再現したハイクオリティーサウンド。42GBのハードディスク/SSD空き容量が必要。

ドラムや鍵盤楽器などは「大容量の力技」で賄えるかもしれませんが、他の楽器、たとえば身近なギターの場合、ピック/指、カッティング、チョーキング、ハンマリング・・等々の様々な奏法があり、それぞれ音程ごとのサンプルが必要になります。ここで詳細は触れませんが、非鍵盤楽器を鍵盤で弾くというのはやはり奏法上色々と無理があるのです。現時点ではサンプリングで管弦楽器の奏法を忠実に再現するのは限界があるといってもよいかもしれません。

サンプリング方式のリズムマシン

サンプリング方式ドラムマシンの草分け的存在「Linn」ドラムは、a-haの「テイク・オン・ミー」や、ワムの「ラストクリスマス」でも使用されています(ワムはLin 9000説が優勢)。

LinnDrum(1982)

By Forat Electronics, CC BY-SA 3.0, Link

有名なRoland TR-909(1983)は、シンバル系をPCM、その他はアナログ方式を採用していました。

Roland TR-909(1983)

サンプラー

シンセサイザーとは区別されることもある、サンプリング方式を採用している電子機器に「サンプラー」があります。サンプリング方式のシンセサイザーは、サンプリングされた波形を元にした楽器音色を扱いますが、サンプラーは本体にサンプリング機能を持ち、本体内にあるメモリーにサンプリングした音源ソースを読み込んで、加工して使用できる機種と言えます。なお当時はメーカーから機種ごとに多くの専用サウンドライブラリが発売され、高品質のストリングスやオーケストラ、ピアノなどのサンプルデータが多く流通していました。サンプラーはそれを本体のメモリーに読み込んで使用していたわけですね。前述のフェアライトCMIやシンクラヴィアなどもサンプラー機能を搭載した高額なワークステーションでした。

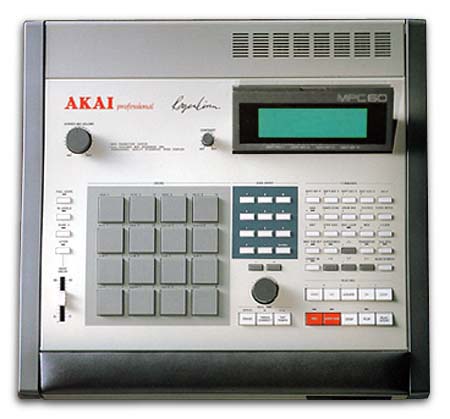

他にもヒップホップなどでドラムフレーズをサンプリングして、それをバラバラに切り刻み、ドラムマシンのように使用したり、楽器のフレーズをサンプリングしてループさせたり・・といったツールとして使用されるケースが多かったと思います。なお当時は本体のメモリーや、外部ストレージ、CPUスピードなどは、現在とは桁違いに非力であったため、非常に多くの制限の元に使われていました。フロッピーディスク(死語?)を使っていた頃が懐かしいですね。。(遠い目・・)

Akai MPC60 (1988)

By .The original uploader was Kimi95 at Italian Wikipedia. – http://www.vintagesynth.com/akai/mpc60.php, CC BY 3.0, Link

Roland SP-404

番外編:メロトロン (Mellotron)

シンセサイザーではないのですが、鍵盤の数だけ再生専用テープレコーダーが装備された元祖サンプリングキーボードとも言える機種です(1963)。鍵盤を押すとストリングスやコーラスなどの音が録音されたアナログテープが再生される仕組みで、ビートルズ「ストロベリー・フィールズ・フォーエバー」のフルートや、キング・クリムゾン「クリムゾン・キングの宮殿」のストリングスなどで使用されました。

テープの再生時間は7〜8秒程度で、鍵盤を離すと瞬時に巻き戻されるという仕組みで早いパッセージは苦手といえます、しかし哀愁のある独特の音色で、特にプログレッシブ・ロックでは多くのバンドに採用されました。後に光学ディスク式なども発売されましたが、デジタル・サンプリング方式のシンセ等の出現により、徐々に衰退してしまいます。しかし現在でもファンは多く、ソフト音源化されたり、シンセサイザーのプリセットなどでもその音色を聞くことができます。Yesのリック・ウェイクマンは、メロトロンの音色自体は好きだったにも関わらず、あまりの信頼性の悪さに燃やしてしまったという伝説もあります。

Arturia Mellotron V

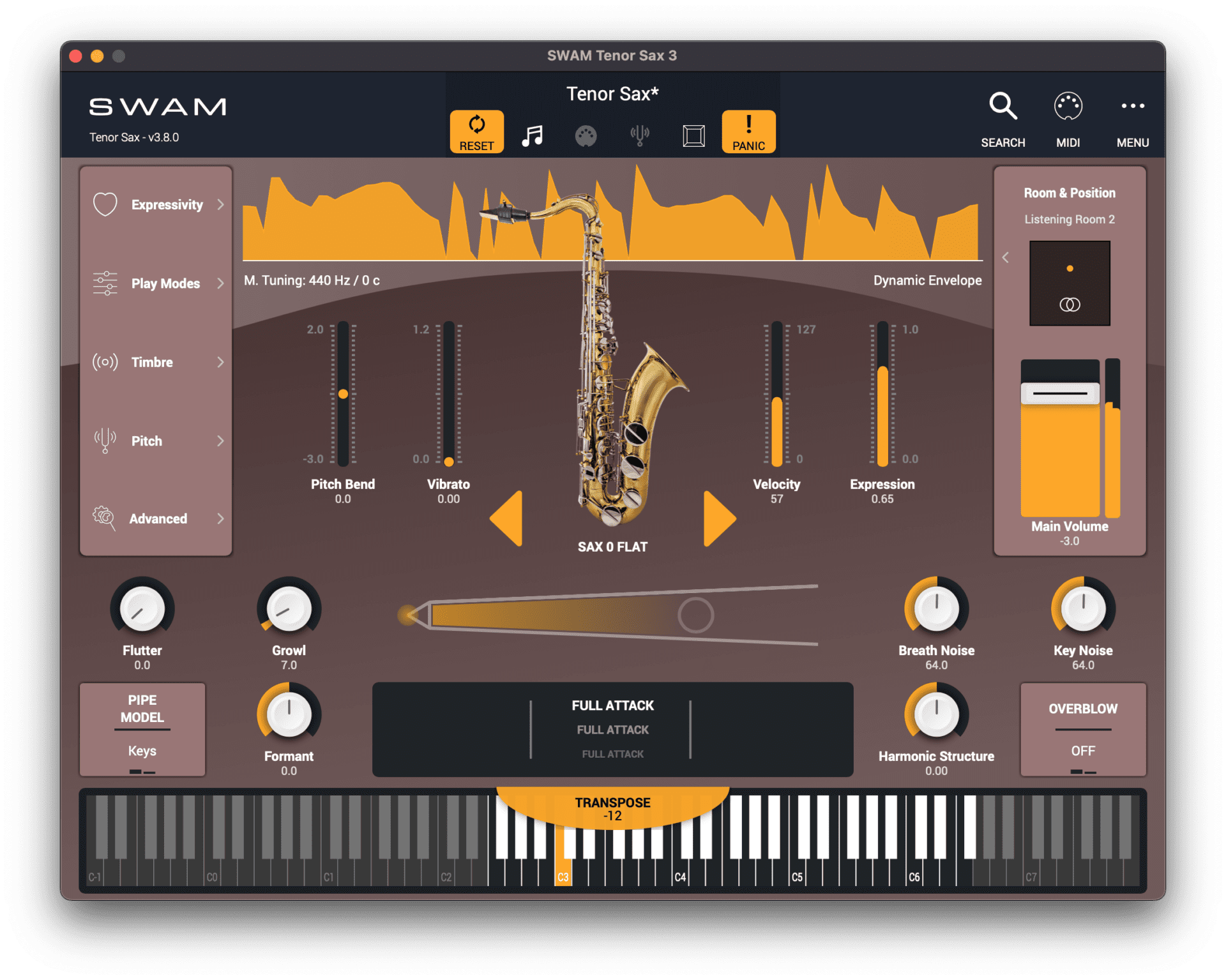

物理モデル (フィジカルモデリング):physical modelling synthesis

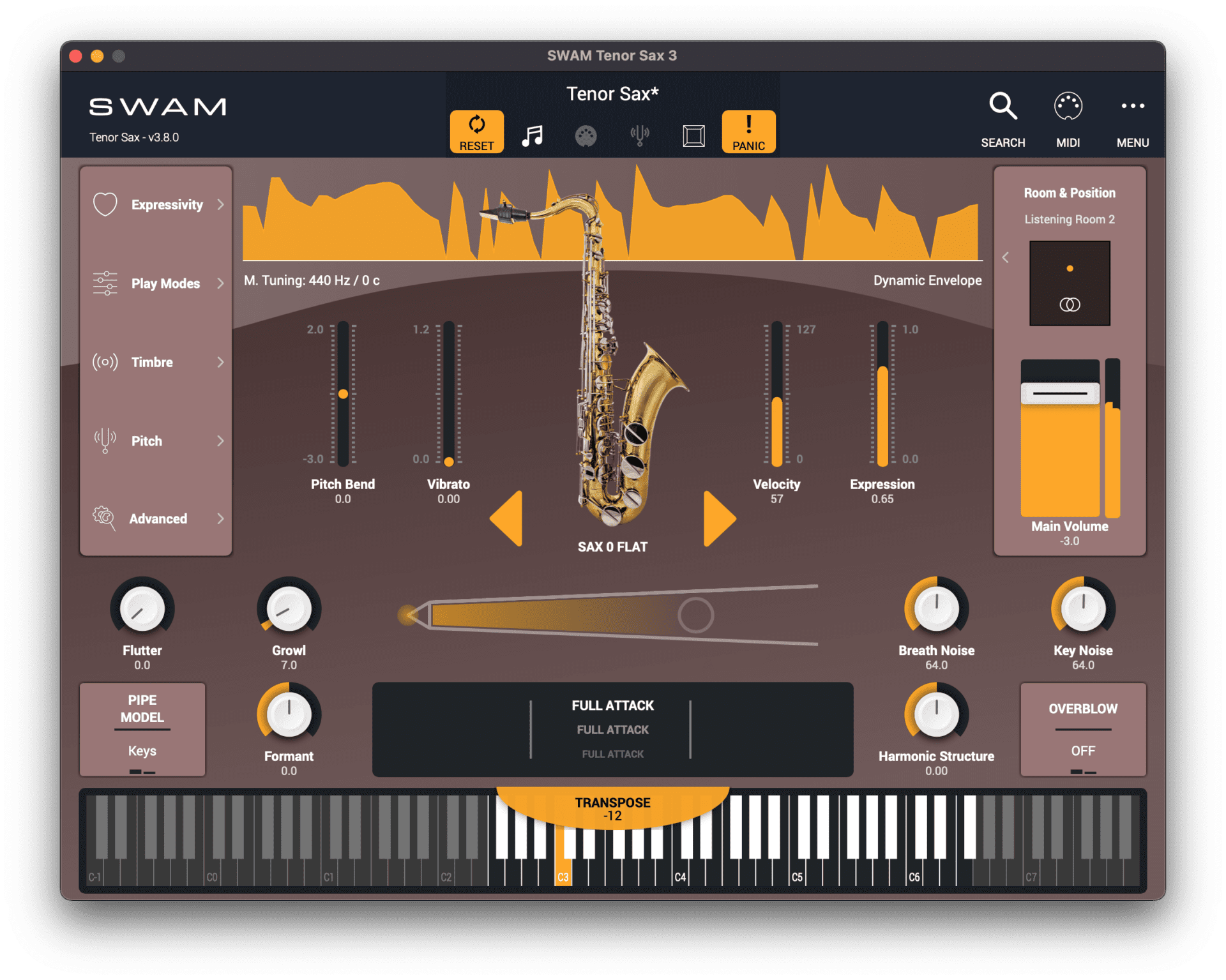

演算処理により仮想的に生楽器を再現する合成方式で、この方式を採用したシンセを「フィジカルモデリング音源(シンセ)」「物理モデル(シンセ)」「フィジカルモデリングシンセ」などと呼びます。

弦楽器や管楽器、鍵盤楽器など、アコースティック楽器の「振る舞い」をDSPで仮想的に高速に計算し、再現するので非常にリアルな表現が可能です。一方、ソフト音源の場合、パソコンの高速な処理能力を必要する場合も多いので相応の環境が必要となります。なお大容量サンプルを使用するPCM系シンセサイザーと比較すると、インストールするデータ容量が少ないのも特徴の一つです。ハードウエアシンセサイザーでは過去にヤマハがVL/VPシリーズ、コルグがZ1などを発売しています。

YAMAHA VL1 (1993)

VL-1は主に管楽器系を中心としたモデリングエンジンを搭載していました(生産完了品)。以下はフィジカルモデリングを採用しているソフト音源です。

Modartt Pianoteq

Audio Modeling SWAM Saxophone

管楽器のフィジカルモデリングシンセの場合、ブレスコントローラー等を使用し、実際の管楽器同様息を吹き込むと発音するセッティングで演奏するとさらにリアルさが出せるでしょう。しかし国内では現在ブレスコントローラーは入手が困難で、輸入品があっても高価だったりするので、ぜひ国内楽器メーカーさんから再販してほしいと思います。

グラニュラー:granular synthesis

波形サンプルを小さな単位(グレイン)に分割して、再構成やクロスフェードを行いサウンドを生み出す方式です。歴史は古くからあり、その手法は多岐にわたります。

Spectrasonics社のソフト音源「Omnisphere」にはPCMシンセを基本としながらも、グラニュラーシンセ機能も実装されています。

Omnispher

実際にオリジナル楽曲サンプルを読み込んで加工していくプロセスを見ていただくのがイメージしやすいと思います。後半では原型を留めない不思議なサウンドになっているのがおわかりいただけると思います。

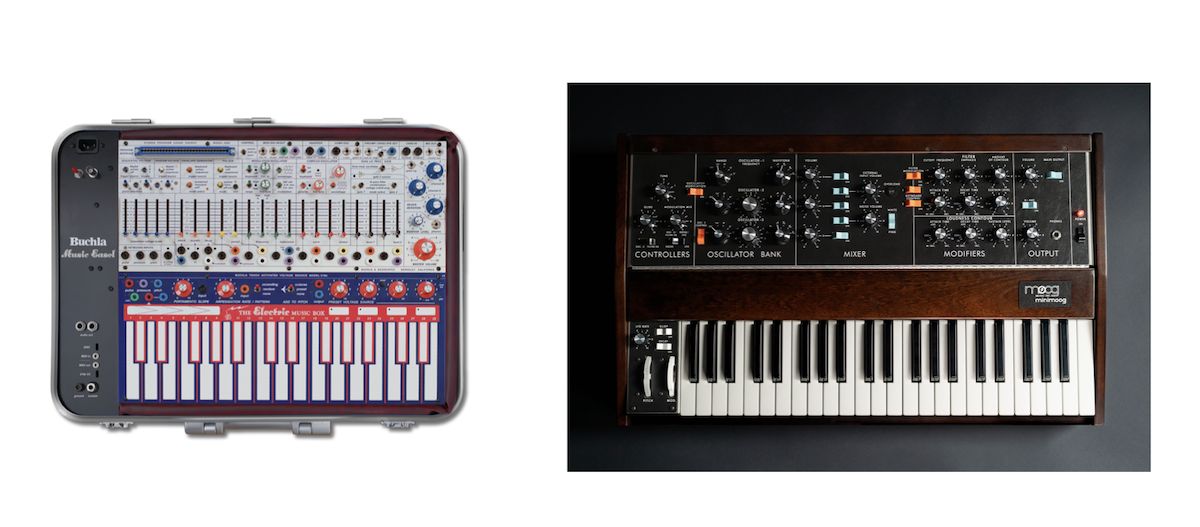

番外編:西海岸系と東海岸系

主にモジュラーシンセ界隈でよく使用される言葉です。60年代に生まれた有名シンセメーカーBuchla社(カリフォルニア:西海岸)と、MOOG社(ニューヨーク:東海岸)の所在地だったことから、両社の合成方式等の特徴や傾向からそう呼ばれるようになりました。※下記の特徴は傾向の一例であり、絶対的なものではありません。

- 西海岸系の特徴

- キーボードがないモデルが多く、タッチプレートやシーケンサーなどを使用し、実験的な音楽で使用される場合が多かった

- 三角波などをウェーブシェイパー、FM変調などの様々なモジュールで加工して複雑な倍音を生成する。減算方式より生に近いサウンドも生み出せる。

- 主なメーカー:Buchla(写真左)、MAKENOISE、Serge など

- 東海岸系の特徴

- 鍵盤が付いており、それで演奏するタイプのモデルが多い

- ノコギリ波や矩形波などをVCF(フィルター)で加工する減算方式が主流

- 主なメーカー:Moog(写真右)、ARP、Roland、Korg,Sequentialなど

あとがき

様々な合成方式を紹介してきましたが、この他にもカシオのPD(フェイズディストーション)音源など、本記事では紹介しきれなかった方式もかつて存在していました。現在はアナログとデジタルなど、各合成方式の利点を組み合わせたハイブリッド型シンセサイザーを発売しているメーカーも多くあります。その一部を紹介しましょう。

Korg opsix mkII

FM、加算合成、ウェーブシェービング、アナログモデリング等々6種類のシンセエンジンを搭載した64ボイス・オルタードFM音源搭載シンセサイザー

MONTAGE M8x (88鍵盤モデル)

ヤマハの最新フラッグシップモデルシンセサイザー「MONTAGE M」はPCMを基本としたAWM2音源と、FM音源、そしてバーチャルアナログ(AN-X)音源のハイブリッド仕様となっています。※バーチャルアナログ=デジタル信号処理を用いて、アナログシンセのシミュレーションを行うデジタル音源

Roland GAIA 2

Roland のGAIA 2は、ウェーブテーブルとバーチャル・アナログ・オシレーター搭載のハイブリッド仕様のシンセサイザーです。

Arturia PIGMENTS

グラニュラーの他にも加算合成、アナログ・モデリング、ウェーブテーブル、サンプル等、非常に多機能で革新的なソフトウェアシンセサイザーです。

最後に、様々なシンセサイザーの合成方式ですが、どの方式が一番優れているのか?という話ではなく、それぞれの特徴を理解して、自分の求める音楽の方向性にあわせてフレキシブルに使い分けるのが良いかもしれませんね。

この記事を書いた人

デジランド・デジタル・アドバイザー 坂上 暢(サカウエ ミツル)

学生時代よりTV、ラジオ等のCM音楽制作に携り、音楽専門学校講師、キーボードマガジンやDTMマガジン等、音楽雑誌の連載記事の執筆、著作等を行う。

その後も企業Web音楽コンテンツ制作、音楽プロデュース、楽器メーカーのシンセ内蔵デモ曲(Roland JUNO-Di,JUNO-Gi,Sonic Cell,JUNO-STAGE 等々その他多数)、音色作成、デモンストレーション、セミナー等を手がける。