1日で出来る音の変え方 5つのこと ~駒による変化編~ 【弦楽器工房ブログ】

皆様、こんにちは。

弦楽器技術スタッフの高瀬です。

現在、チェロとヴァイオリン合わせて10挺同時進行で修理を行っております。

この数ならどうにか一人でも修理可能ですが、忙しい事には変わりありません。

人間、やることが多い時ほど他の作業をしたくなりますよね。

今無性に工房の掃除や店頭のアクセサリー作りがしたくて堪りません。

本日は

- ギアペグ交換

- リタッチ

- ニス補修

を行わせていただきました。

ご来店いただき、ありがとうございます。

1日で出来る音の変え方 ~駒編~

1日で出来る5つの音調整方法

1.弦

- 弦の長さ調整

- 弦交換(種類を変える)

2.魂柱

- 魂柱の位置調整

- 魂柱太さ削り

- 魂柱交換

3.駒

- 駒削り加工

- 駒交換

4.テールピース

- テールコード長さ調整

- テールコード交換

- テールピース交換

5.あご当て

- あご当て削り

- あご当て交換

前回までのブログでは、1.弦、2.魂柱による音の変化についてご紹介させていただきました。

今回は3.『駒』による音の変化について、ご説明させていただきます。

駒による音の変化

駒について

駒は弦を支える重要なパーツですが、実は音にも大きく関わっています。

素材は楽器の裏板・横板・ネックと同じ『メープル』で作られています。

一見すると駒はどれも同じものが付いているように見えるので、個性がない…

と思われるかもしれませんが、よく見るとむしろ個性の塊です。

この後『駒交換』の項目でも説明しますが、駒は半加工品を「削って」フィッティングし、更に加工して完成させます。

なので、削りの段階で「職人の個性」が出てきます。

どこをどれだけ削るか、どういった仕上がり(形状)が美しいと考えているのか…

職人により全く異なります。

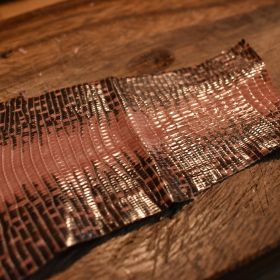

下の画像は、全て異なる職人により削られた駒です。

よく見ると、飾り切りの形状や大きさ、駒足の厚さや仕上がりに違いがあることがお分かりいただけると思います。

※職人(特に弦楽器製作家)の中には、駒を一から自分で作る方もいます

駒のお腹付近に黒い文字でスタンプが押してあるものがありますが、あれはほとんどの場合『駒のメーカー名と、そのランク』です。

(中には、名の通った製作家や有名な修理修復職人が、駒に自分の名前をスタンプすることもあります)

- Aubert

- Despiau

- Milo Stam

- Josef Teller

他にも沢山ありますが、有名な駒メーカーは大体この4社です。

(実は駒メーカーによっても音の特徴がそれぞれ出てくるので面白いです)

駒にスタンプが残っている場合、大体はこの4つのどれかではないでしょうか。

メーカー毎にランク表記は異なりますが、例えばAubertだと「De Luxe」、Despiauだと「木のマークが3つ」書かれているものが最高級ランクです。

最高級ランクの駒はあえてスタンプを残している職人が多いですが、中にはスタンプ表記を削っている職人もいます。

私もスタンプ表記を削ることが多いですが、意地悪で削っている訳ではありません。

駒には理想の繊維方向や角度があり、これを守ろうとすると、駒によってはスタンプを削る必要が出てきます。

(ちなみに繊維方向を無視すると、反りやすい・反り癖の付きやすい駒になってしまいます)

ですので、スタンプ表記の有無による価値の差は特になく、お持ちの楽器の駒にスタンプが無くても特に問題はありませんのでご安心ください。

(どのメーカーのどのランクが付いているか分からない、という悩みは出てきそうですね…)

駒削り加工

駒を削ると言っても、実は削る場所により音の変化が異なります。

- 駒の厚み

- 駒の足

- 駒の飾り切り

1.駒の厚み

駒の厚みを削ることによりどのような変化があるかと言うと、一番大きな変化は「響き方」ではないでしょうか。

量産メーカーの駒に多いですが、丈夫さを優先した結果かなり厚めの駒が付いていることが多いです。

駒が厚いと、丈夫で反りにくいというメリットがありますが、代わりに音の響きが阻害されています。

そういった駒は、適切な厚さに削ってあげるだけで響きがとても良くなります。

しかし、駒の厚さを削った場合は「駒の反り、傾き」(以前のブログでもご紹介しました)にご注意ください。

駒が薄くなるとその分反りやすくなるということなので、駒を薄くした際はチューニングや弦交換の時に駒の状態チェックを必ず行ってください。

画像の駒はテールピース側に大きく反っています。

※この後駒交換をさせていただきました

2.駒の足

駒の足(表板との接地面)が隙間なく付いていることも、音にとって重要な要素です。

駒が傾くと、僅かではありますが、駒の足も潰れてしまいます。

傾いたまま数か月放置すると駒足が変形し、駒を正常な傾きに直しても足がフィットしなくなります。

足がフィットしていない、ということは「駒が表板に音を正常に伝達出来ていない」ということになりますので、当然響きや音のバランスが崩れます。

もし、駒足に隙間があって正常に立っていない、という場合は駒足を少し削ってあげると音がガラッと良くなるかもしれません。

3.駒の飾り切り

飾り切りの調整による音の変化は、「音のバランスと響き」ではないでしょうか。

飾り切りとは、駒のくり抜き部のことです。

1番線付近を削るか、4番線付近を削るか、上下どちらを削るか…

これにより様々な音の変化があります。

最初にも説明しましたが、職人により駒の形状が異なる原因はここにもあります。

見た目も大事ですが、どこをくり抜くと音にどのような変化があるか、考え抜いた末に職人により様々な形が生まれています。

(もちろん楽器によっても若干の変化を与えているので、同じ職人でも毎回同じ形状に仕上げている訳ではありません)

魂柱の位置調整でも納得がいかなかった場合、この「飾り切り」調整をしてみてはいかがでしょうか。

駒交換

駒そのものを交換、あるいはワンランク上の駒へ変えることにより、音の鳴りを更に向上できる場合があります。

駒を交換する場合、半加工品の駒をお客様の楽器に合うように1から削らせていただきます。

駒交換の大まかな手順は

- 駒の選別

- 駒の足合わせ(表板とのフィッティング)

- 高さ、アーチ削り(ここで駒の高さとカーブが決定します)

- 厚み削り

- 飾り切り

- 仕上げ

の大体6工程になっており、全てお客様の楽器に合わせて作成可能です。

駒の中にもランクがあり、上のランクになるほどやはり音も良くなる傾向にあります。

音の傾向としては、上のランクになるほど「響きが豊かになり、音もクリアに遠くまで飛ぶ」印象があります。

(繊維が真っ直ぐ通っているものを厳選し、十分乾燥させた駒を使用した場合)

駒を新しく交換するタイミングは

- 弦高が低くなった

- 駒が大きく反った

- 駒が破損した

という場合がほとんどだと思いますが、「ワンランク上の駒を試したい」という理由でご来店いただくお客様も稀にいらっしゃいます。

駒に何か問題が生じたから、だけではなく、音を改善させるための駒交換もいかがでしょうか。

最後に

駒も魂柱と同じく、些細な衝撃で位置がズレる場合があります。

魂柱の位置調整のように普段から動かすことはありませんが、ズレてしまった場合は定位置に戻してあげるだけで音が良くなります。

駒の調整は「魂柱の位置調整」や「弦交換」ほど気軽には出来ないかもしれませんが(駒は一度削ったら元には戻せないので…)、魂柱の位置調整や弦交換よりもハッキリ音の違いがお分かりいただけると思います(特に音の響き)。

今の音に満足しているけど、更に上を目指したいという方には最高級ランクの駒交換もおすすめです。

記事中に表示価格・販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その価格・在庫状況は記事更新時点のものとなります。

店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。

弦楽器技術者の高瀬です。楽器の調子が悪い、音をもっと良くしたいと思いましたら、ぜひご来店ください。皆さまをお待ちしています!