マイスター茂木の技術指導~弓ヘッド割れ修理~ 【弦楽器工房ブログ】

皆様、こんにちは。

弦楽器技術スタッフの高瀬です。

催事や研修が重なりまして、久々の更新になります。

5月下旬辺りから体調を崩してしまいまして、ピーク時は39度の熱と蕁麻疹のコンボ技をかけられていました。

薬のお陰で今では改善しましたが、5日程お粥とスポーツ飲料生活が続きましたので、体感3キロほど痩せた感覚がします。

お粥には鰹節とお醤油が一番合うのでおススメです。

本日は

- 駒反り直し

- 上ナット加工

- ニス補修(コーティング)

を行わせていただきました。

楽器をお預けいただき、ありがとうございます。

マイスター茂木の技術指導

先日、島村楽器 シマムラストリングス秋葉原の工房長であるマイスター茂木より、技術指導を受けました。

私がシマムラストリングス秋葉原で勤務していた頃は毎日のようにマイスター茂木から技術を学ぶ機会があったのですが、福岡へ来てからは工房で常に一人です。

今では滅多にない貴重な機会ですので、時間の許す限り技術習得に励みました。

今回のブログでは、マイスター茂木より伝授された「弓のヘッド割れ修理」についてご紹介します。

弓のヘッド割れ修理について

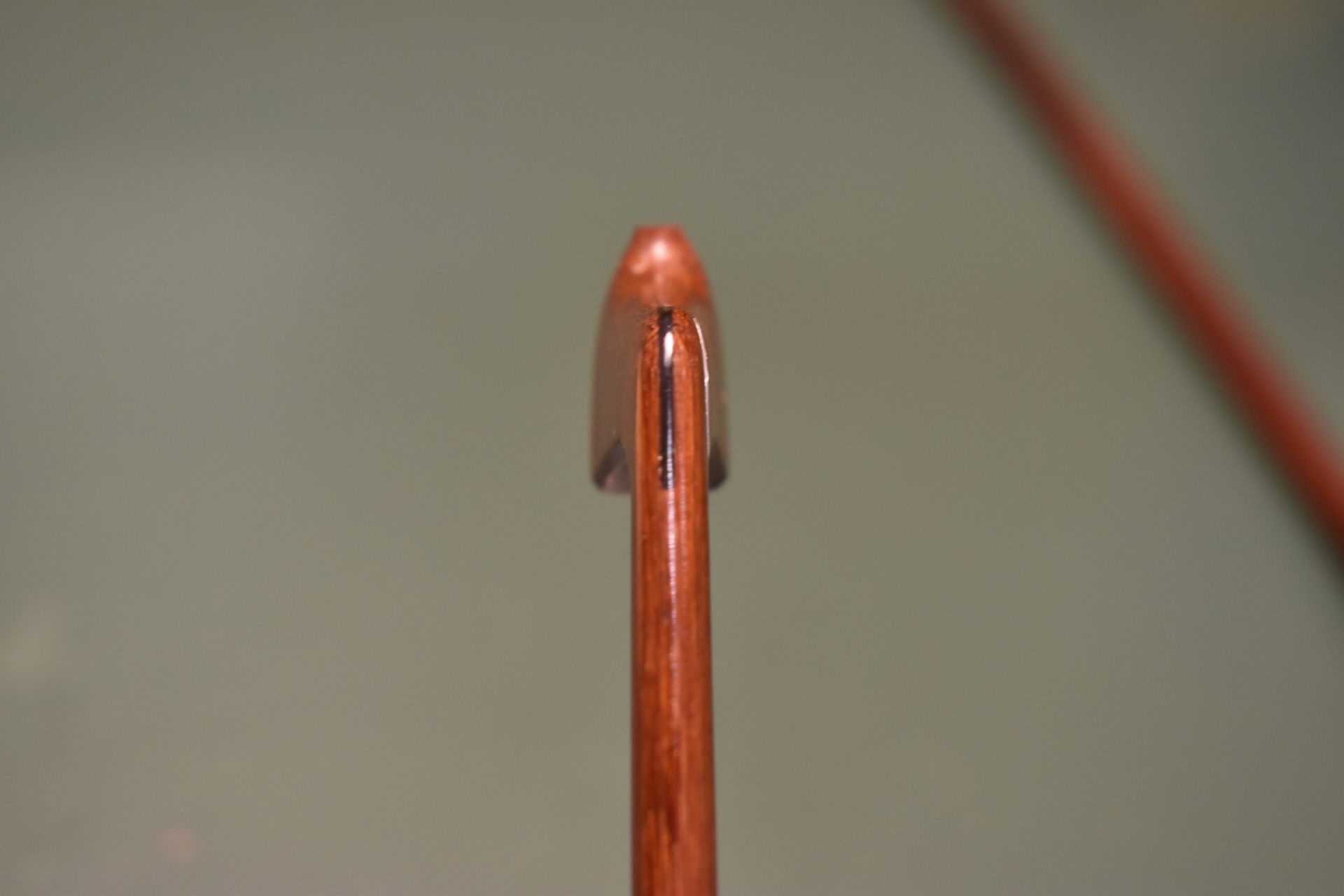

「弓のヘッド割れ修理」と聞いても、どのような状態か想像が難しいと思います。

そこで、廃棄予定だった弓で割れを再現してみました。

このような状態です。

ほぼ繊維に沿って弓のヘッドが割れてしまっているのがお分かりいただけると思います。

このように弓のヘッドが割れてしまう原因は主に2つあります。

1.演奏中に弓をぶつけてしまった、落としてしまった

演奏中に弓の先端を譜面台にぶつけてしまった、弓を落としてしまった…という事故は決して珍しくはない思います。

軽くぶつける程度や、軽度な高さからの落下ならチップの破損だけで済むかもしれません。

しかし、激しくぶつけてしまった場合や、30cm以上の高さからヘッドを下にして落としてしまった場合は、高確率でヘッドが割れる可能性があります。

今回割れを再現した弓も、50cm程度の高さから落下させただけで写真のような割れ方をしました。

2.極度に乾燥した環境下に放置

馬毛は乾燥すると縮み、湿度が上がると伸びます。

今の時期(6月)は梅雨入りの影響で湿度が高いですが、冬場暖房が入る時期は要注意です。

暖房の乾燥により極端に馬毛が縮むと、常時弓に負荷がかかる事になります。

(常に演奏可能な程度に馬毛が張っているため)

馬毛は弓のヘッド部に楔で固定してあるので、張り続けると当然ヘッドにも負荷がかかります。

この状態で長い間放置、あるいはヘッドに衝撃を加えると、ヘッドが割れる可能性があります。

修理手順

手順を簡単に説明すると

- ヘッド割れ箇所の接着

- ヘッドの溝切り加工

- 楔材の成形、フィッティング

- 楔材の打ち込み、接着

- 仕上げ

以上の5工程になります。

ヘッドの溝切加工以外の工程は既にシマムラストリングス秋葉原で習得済なので、今回のマイスター茂木との技術指導では、修理工程の中で最も手間のかかる「溝切り」をメインに習得しました。

1.ヘッド割れ箇所の接着

接着できる条件として、まず「繊維に沿って綺麗に割れているか」が重要になります。

割れた面同士を合わせて、隙間無くくっつくならまず問題はありません。

割れた面を合わせても上手く付かない、破損個所があって大きな隙間が見える…という場合は修理をお受けできない場合もございます。

また、割れた面を何度も触ると面が荒れることがあるので、綺麗に割れた場合は過度に触れず、慎重に工房へお持ち下さい。

使用する接着剤の種類は、強力な膠や瞬間接着剤、タイトボンドなど…職人により様々です。

2.ヘッドの溝切り加工

なぜ、わざわざ接着したヘッドに溝を切るかと言いますと、強度を増すための重要な作業であるからです。

ヘッドを接着剤で接着しただけですと、耐久度が低くなっているのですぐにまた割れてしまうでしょう。

そうならないために、一度ヘッドに溝を切り、その溝に楔材を入れて補強します。

隙間無く楔材を入れることが出来れば、割れ痕を気にすることなく再使用が可能です。

職人によってはノコギリで溝を切る方もいますが、精密さが大事な作業なので、当工房では精密旋盤を使用します。

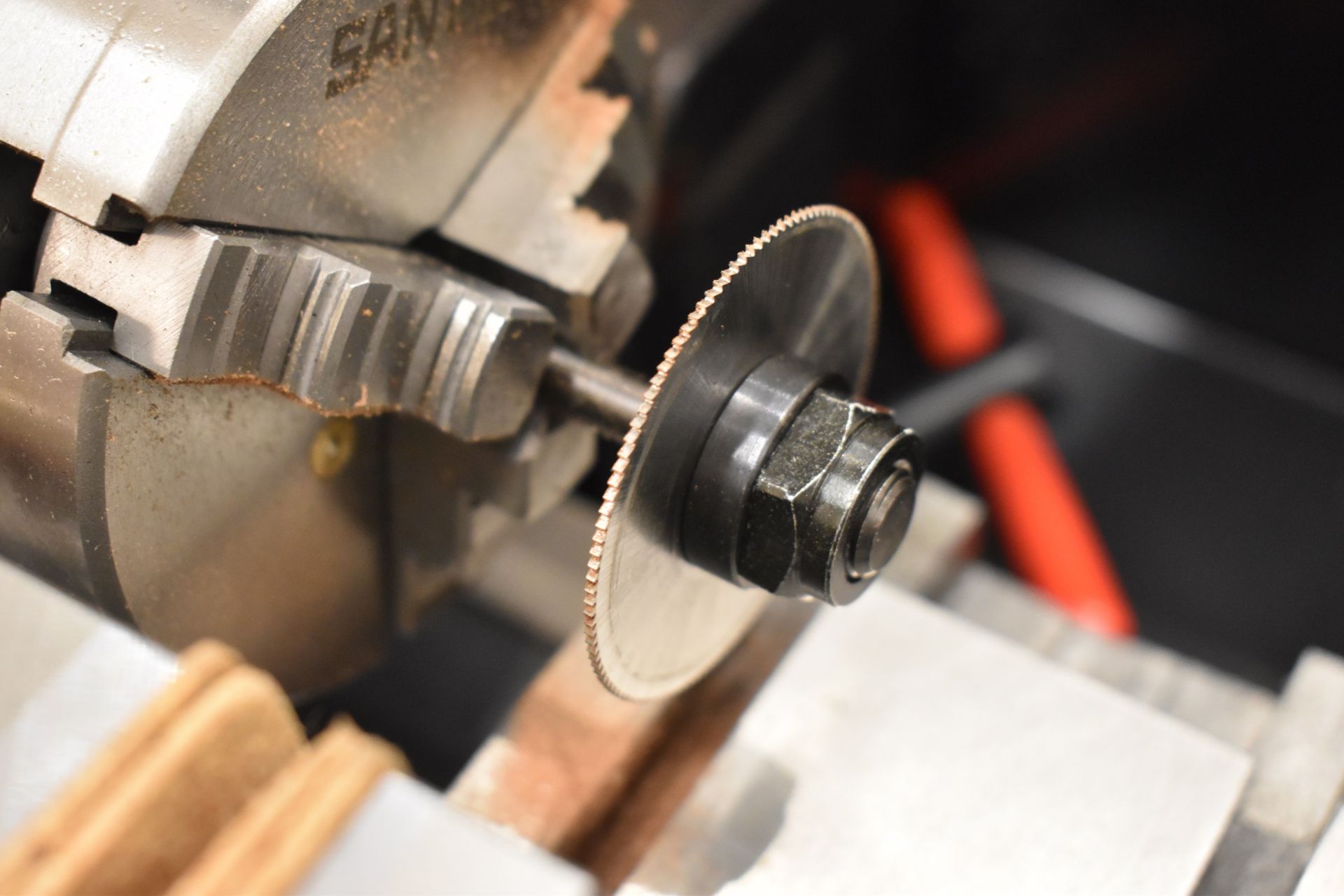

旋盤にフライスカッターを取り付け、弓の溝切り位置を正確に導き出します。

ここで手を抜いてしまうと適切な位置に溝が開けられない、あるいは溝がズレてしまう可能性があるので、念入りに確認をします。

弓に左右のブレがないか、フライスカッターとの距離は適切か、溝切りの位置は合っているか…

なかなか適切な位置が定まらなかったので、冶具の作成やバイスの加工を行い、マイスター茂木と試行錯誤を繰り返しました。

2時間程実験を行い、適切な位置決めが完了しました。

それ程重要な作業です。

位置決めが終わり、フライスカッターでの溝切り作業を開始しました。

旋盤の回転速度、切断速度を誤るとヘッドの木材が荒れることがあります。

そうなってしまうと取り返しのつかないことになるので、時間をかけて慎重に溝切りを行います。

左右にブレることなく、溝切りも綺麗に完了しました。

3~5.楔材の成形、接着、仕上げ

残りの作業は、また時間のある時に進める予定です。

楔材(フェルナンブーコ材)を切り出し、隙間なく溝へフィッティングを行います。

フィッティング完了後に楔材と溝を接着し、余分な材を切り落として仕上げます。

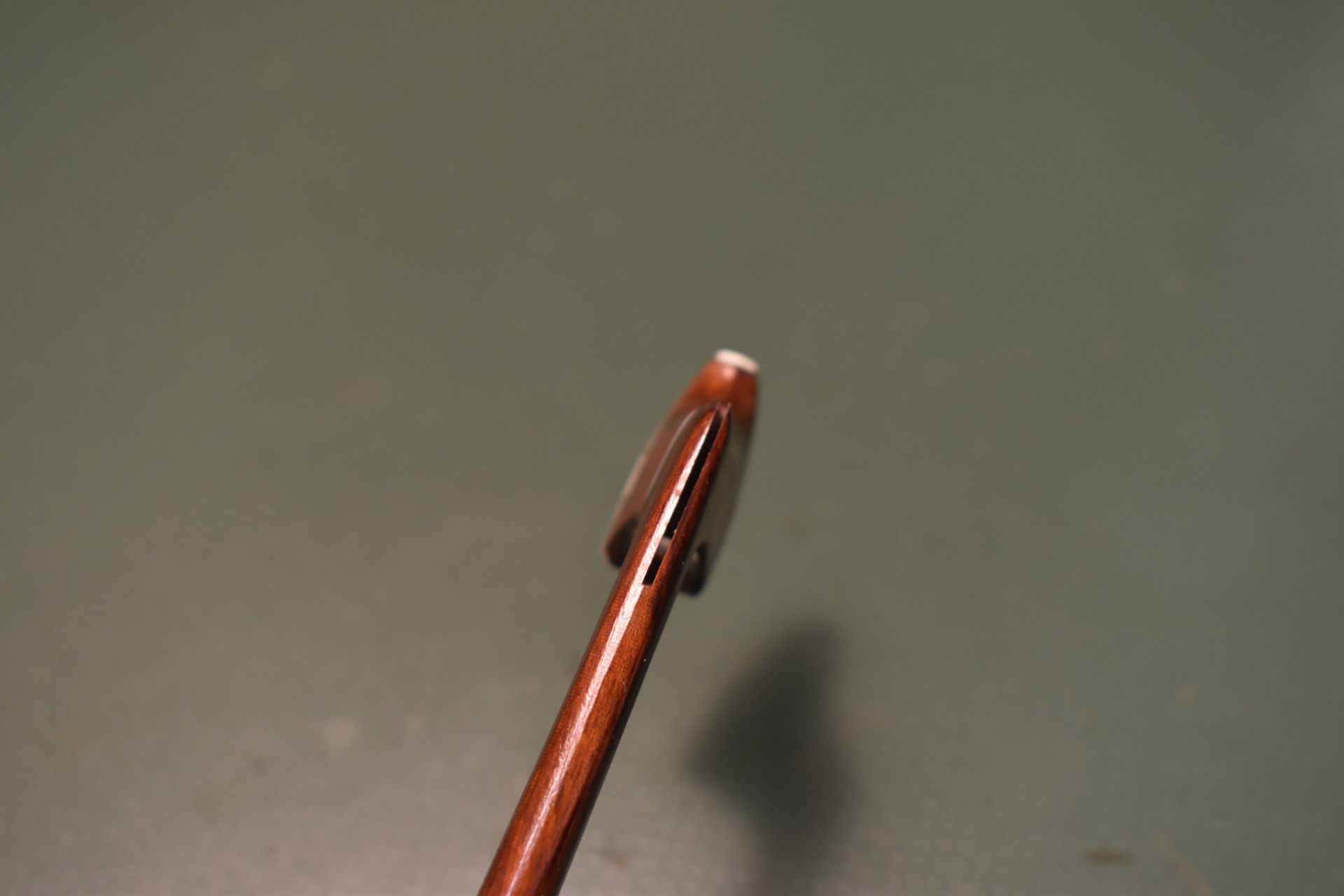

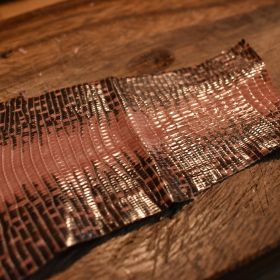

修理後はどのようになるか、同じ修理が施された弓がありましたので、今回はこちらをご覧ください。

この弓には黒檀と呼ばれる黒い材が楔材として使用されているので、分かりやすいと思います。

当工房では弓材と同じの「フェルナンブーコ材」を楔材として使用するので、ここまではっきりと修理痕が目立つことはありません。

しかし、完全に修理跡を分からなくしてしまうと後の職人が判別出来なくなってしまうので、一般的には「よく見れば修理跡が見える」位の仕上げで留めておきます。

最後にリタッチ(色合わせ)とニス塗を行い、完了となります。

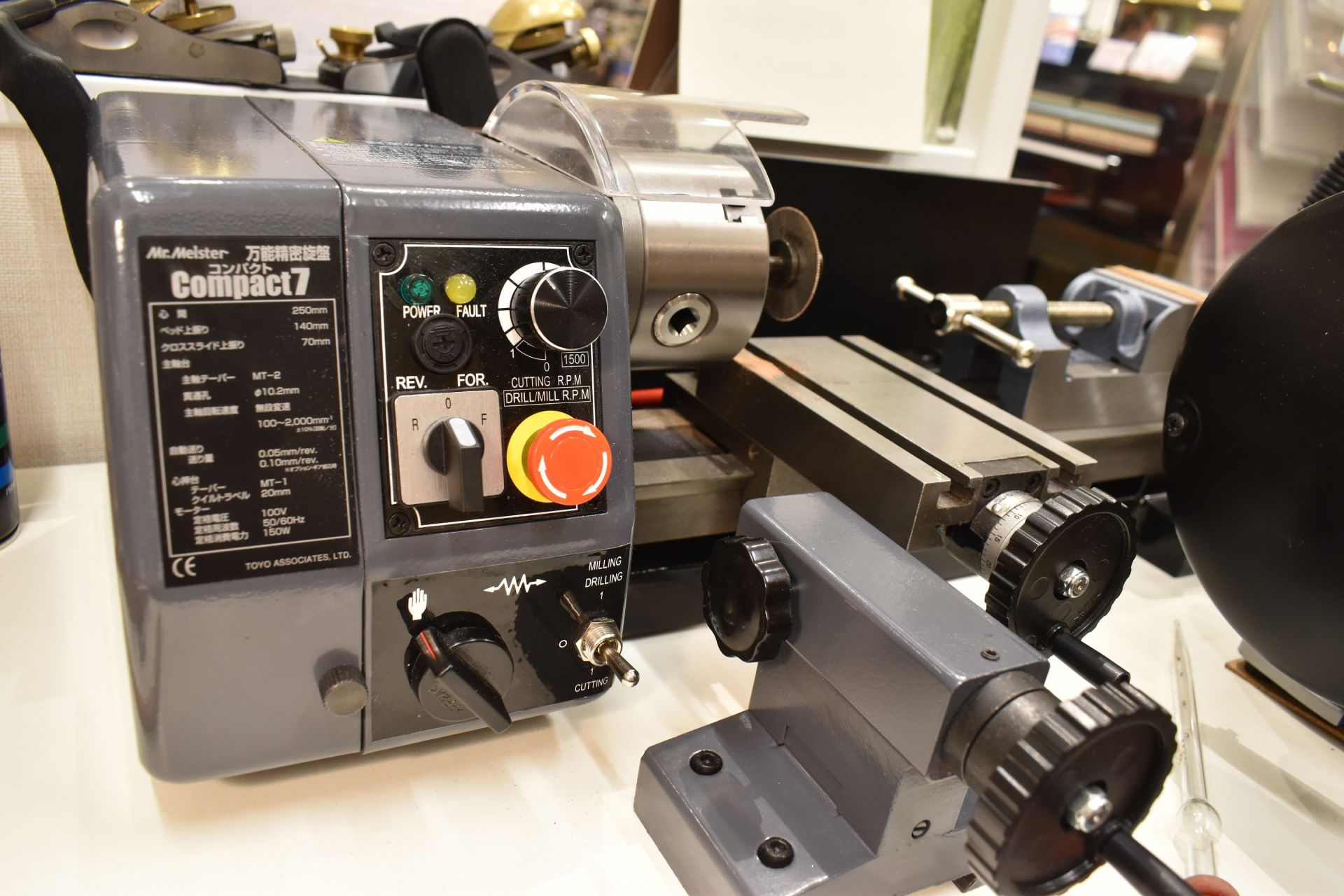

フランス弓メーカー愛用の日本製精密旋盤

今回の技術習得にあたり、島村楽器福岡ももち店の工房に「精密旋盤」を導入しています。

こちらの日本製精密旋盤は、マイスター茂木は勿論のこと、フランスの弓職人が現地フランスの工房で愛用するほど優れた機種となっています。

精密旋盤導入により、今回のヘッド割れ修理をはじめ、弓のスクリュー修理、他弓の様々な修理に対応可能になる予定です。

最後に

今回の修理は、今までご紹介してきた修理の中でも特に頻度の少ない、珍しい修理になると思います。

しかし、「弓をぶつける、落とす」というよくある事故から発生する可能性があるので、今まで一度でもこれらの事故に心当たりのある方は注意してください。

状況によっては弓の先端で何かを叩いたりするだけで、割れてしまうこともあります。

万が一落としてしまった場合は、ヘッドに異常が無くても工房へご相談ください。

割れていなくても、亀裂が発生していることもあります。

記事中に表示価格・販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その価格・在庫状況は記事更新時点のものとなります。

店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。

弦楽器技術者の高瀬です。楽器の調子が悪い、音をもっと良くしたいと思いましたら、ぜひご来店ください。皆さまをお待ちしています!