DTM(デスクトップミュージック)を始めてみたいけど、何から始めたらいいのかわからない…そんなあなたにおすすめなのが、ループ(繰り返しパターン)の作成です。初心者がDAWで一曲作ることはあまりに敷居が高いですが、短いループだったら意外と簡単。徐々にそのループのバリエーションを作れるようになったら、それらを組み合わせてコード進行を変えたりしていけばいつかは立派な「曲」が作れる様になるでしょう。

この記事では、Cubaseの入門者向けに「簡単なループの作り方」をわかりやすくご紹介します。

※本記事ではSteinberg Cubase Pro 14がインストールされたMacintoshを使用しています。インストールされているソフト音源やプラグインの種類等は皆さんの使用されている環境とは異なる場合もありますがご了承ください。

Cubaseの準備

まずはCubaseをインストールし、プロジェクトを新規作成しましょう。

Cubaseを起動

各種設定

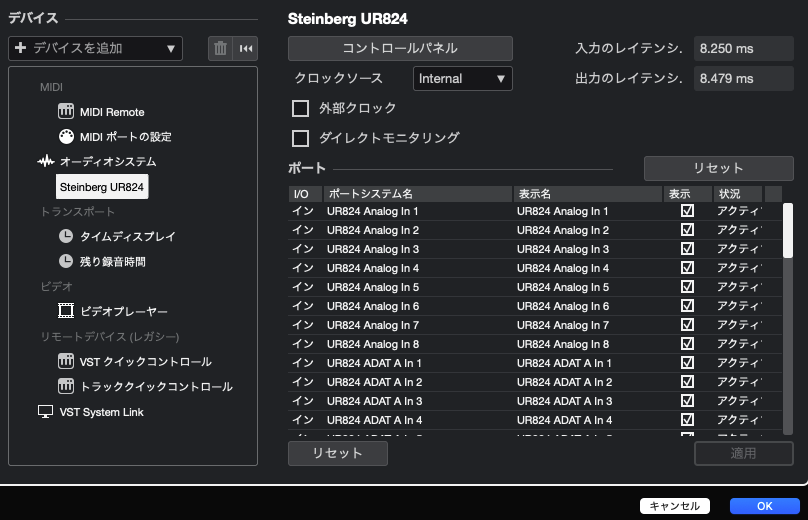

スタジオメニュー>スタジオ設定

オーディオシステムで使用しているオーディオ・インターフェースの設定をします。MIDIキーボードをお使いの場合はMIDIポートの設定も忘れずに。

「新規プロジェクト」を選択

テンプレートは「Empty(空)」を選んでください

ファイルをどこに保存するか尋ねられますので、デスクトップなどに新規フォルダーを用意して保存場所を設定してください。

簡単なループフレーズを作ってみよう

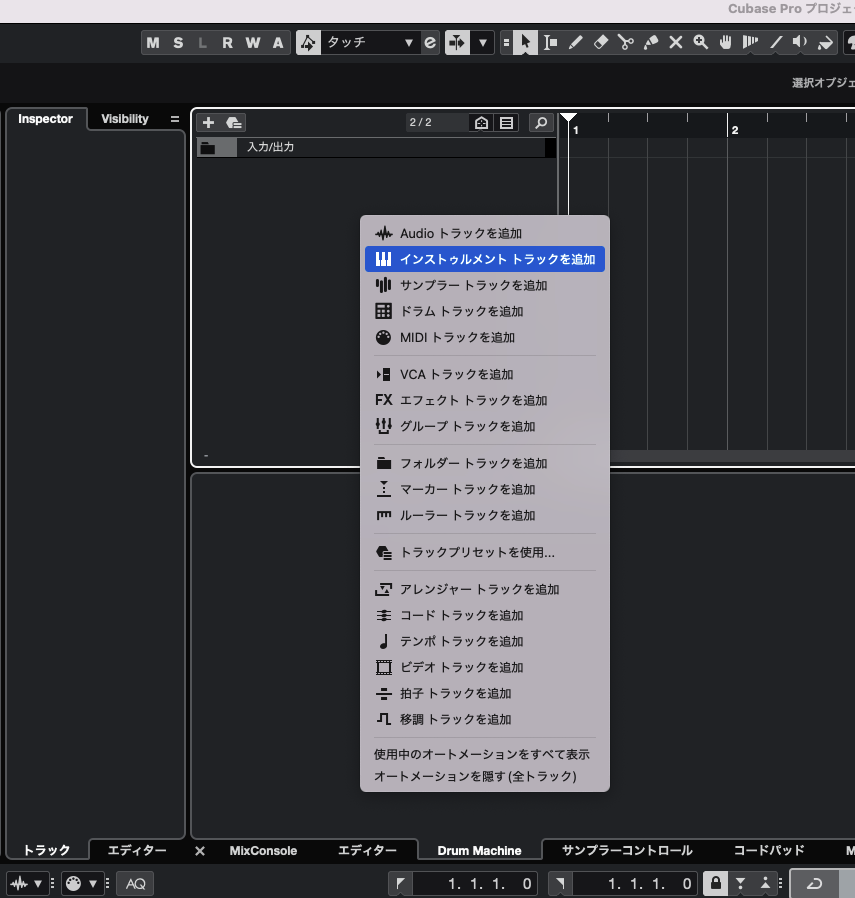

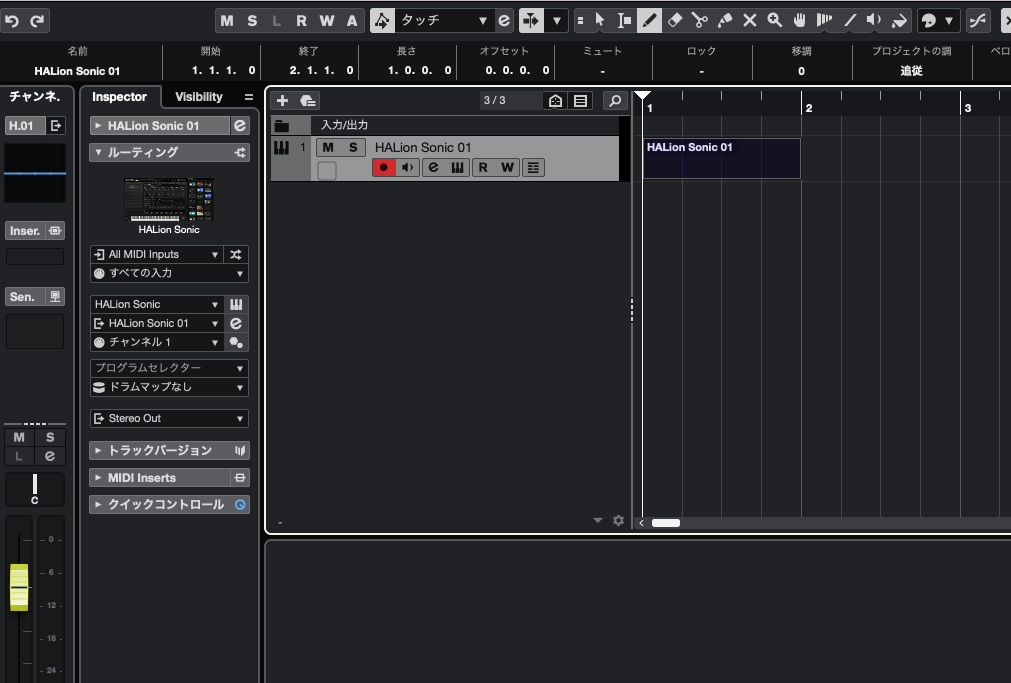

インストゥルメントトラックを追加

画面左上の「+」ボタンから「インストゥルメントトラックを追加」または右クリックで追加したいトラック(演奏データの入る場所)を選択します。ここでは「インストゥルメントトラックを追加を選択します」インストゥルメントというのはソフト音源(ソフトシンセ、ソフトウエアインストゥルメント)のことで、仮想的にPCで再現した楽器のことです。

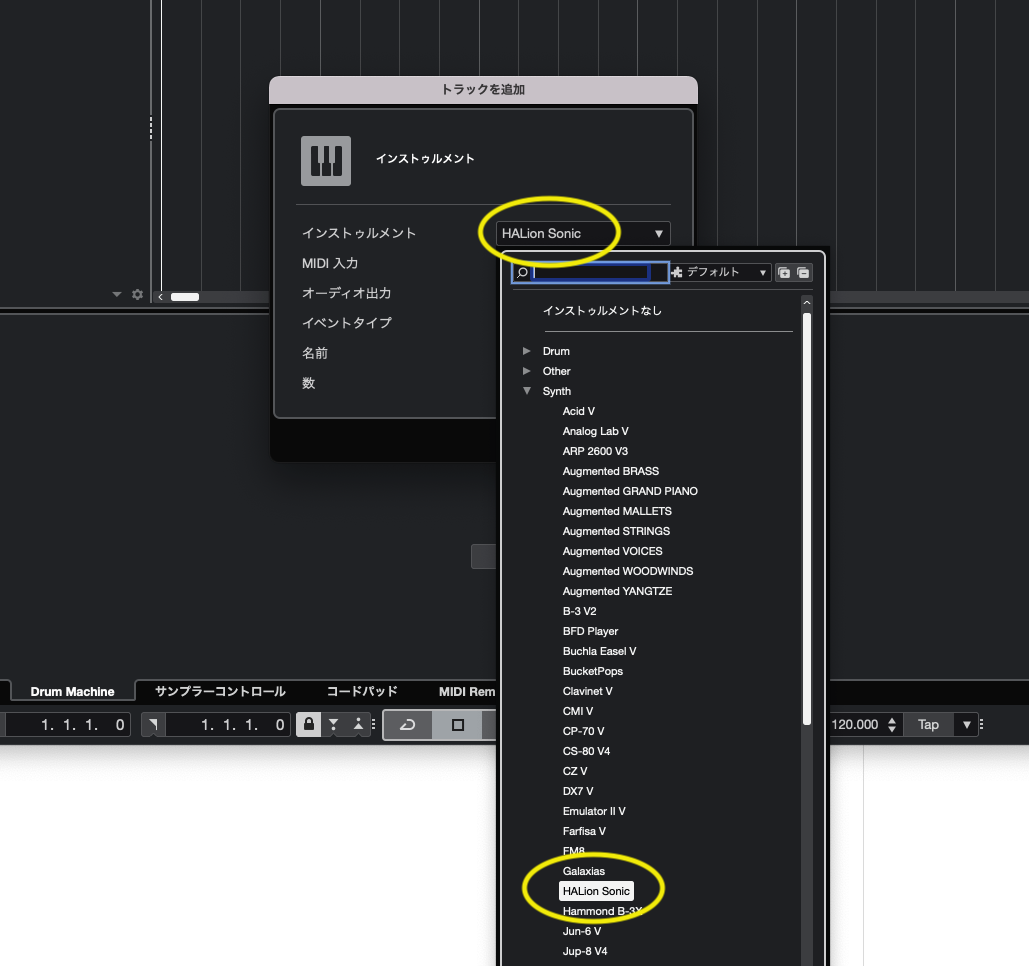

トラックを追加ウィンドウのインストゥルメントから「Halion Sonic」を選んでください。インストールしたCubaseのグレードやソフト音源が見える場合もあります。Halion SonicというのはSteinberg社がリリースしているソフト音源の名前で、様々な音色が用意されています。※Halion Sonicは、お使いのCubaseのグレードによって収録される音色数などが異なります。

音色を選択する

音色を選びましょう

上画面の右側に見えるのがHarion Sonicの音色ライブラリーです。これもソフトがインストールされている環境によって見えるライブラリーの数も変わります。

Sonic Selectionを選択するといろいろな音色の名前がズラッと表示されます。

Bassと書いてあるタグを押すと、膨大なライブラリーからベース関係の音色だけを選択することができます。ここで鍵盤の部分をマウスでクリックすると音がなると思います。もちろんMIDIキーボードを接続していれば鍵盤を弾いても発音します。

何でもいいので好きな音色を選んでください。後からいくらでも音色は変更することが可能です。

MIDIデータを打ち込む

音色が決まったので次は演奏データ(MIDIデータ)を入力します。MIDIデータというのは、非常にざっくりいうと鍵盤を押した / 離したといった情報をデジタルで記録したデータのことです。

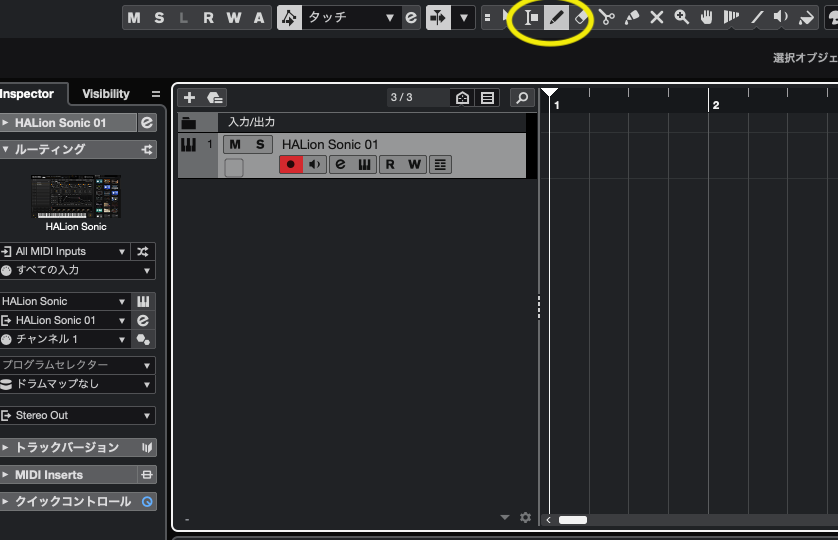

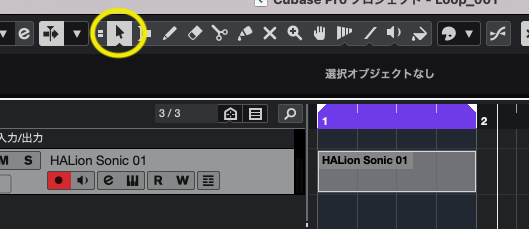

まずは1トラック目の上にあるツールバーから鉛筆を選択します。

トラック上で1と表示されているのが曲の頭である1小節目です。このあたりに選択した鉛筆ツールで1小節分を左クリックしたままなどって見てください。長方形の箱(ボックス)のようなものが描かれましたか?

続いてツールバーで鉛筆から矢印に変更します。

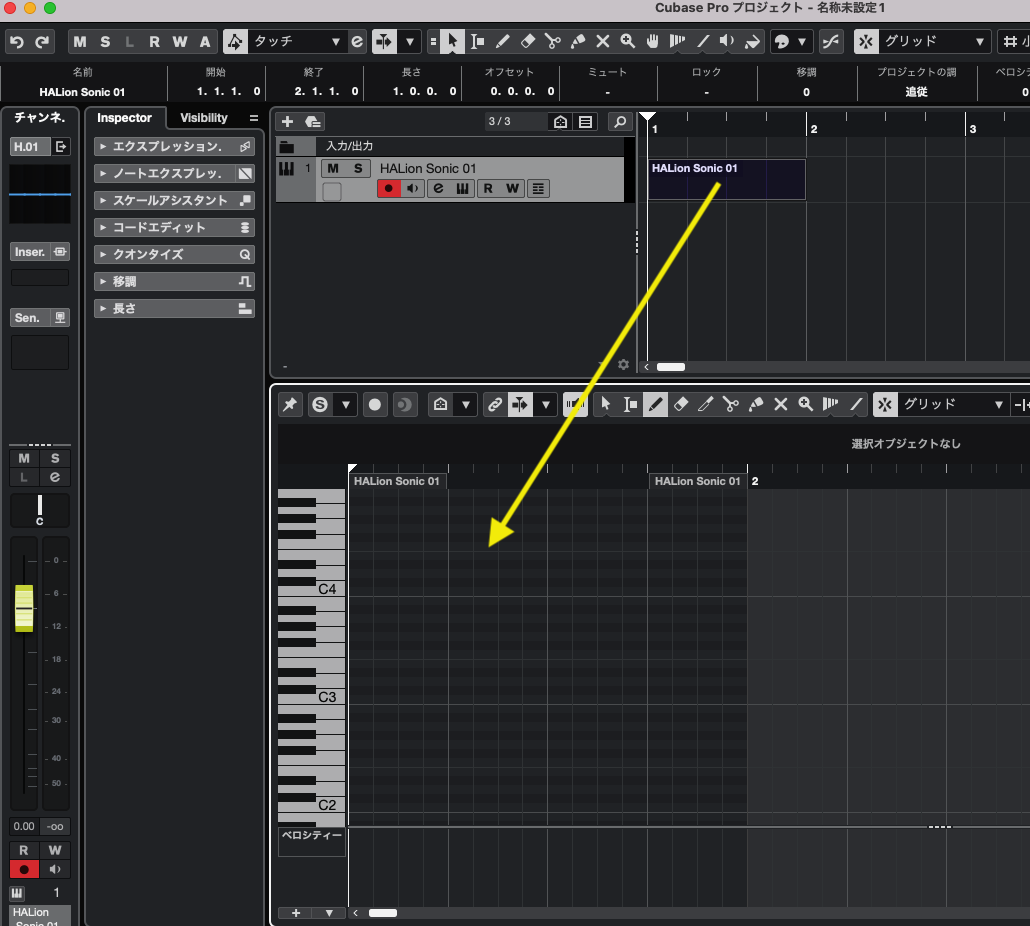

すると画面上の任意の場所を選択できるようになるので、先程鉛筆ツールで描いた長方形をダブルクリックします。

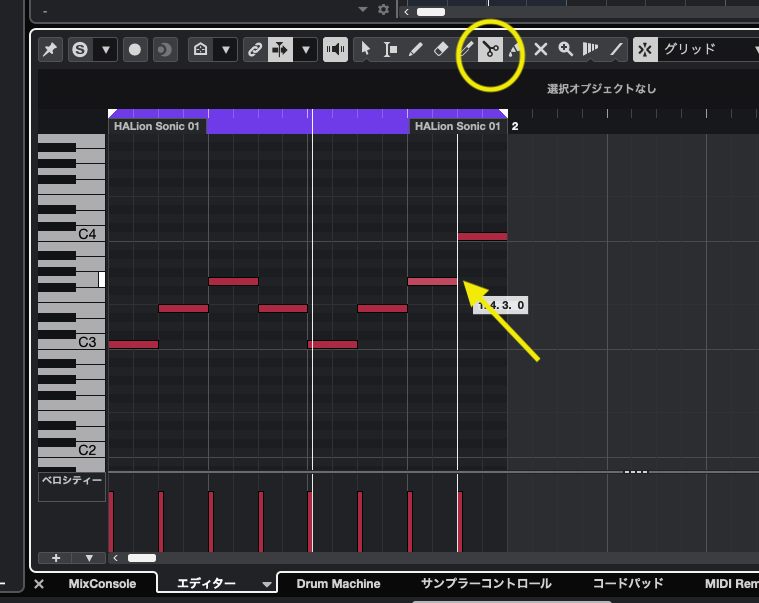

すると下側にピアノの鍵盤のような画面が現れます。これはキーエディター画面と言って、MIDIデータを鉛筆ツールで入力できるようになります。ではデータを入力してみましょう。

画面の鉛筆ツールを選択し、下にある鍵盤の「C3」と書かれてあるあたりを左クリックしながらなどってみます。棒のようなラインが入力されましたか?

うまくいかなかったら編集メニューの「もとに戻す」で、何度でもやり直しができるので安心して失敗してください。とにかく何度も繰り返して覚えていくのが大切です。1本目のラインを書けたら、同様に今度は下図のようにどんどん入力してみてください。

上の画面は鍵盤の「ド」「ミ」「ソ」の音を入力したことになります。今はマウスで書いていますが、DAWはMIDI鍵盤でも1音ずつ入力することもできますし、メトロノーム(クリック)にあわせて入力(演奏)することもできます。

ここまでできたら一旦ファイルメニューから「保存」を選んでデータをキープしておきましょう。名前はLOOP_001といったわかりやすいものが良いですね。

ループ再生してみよう

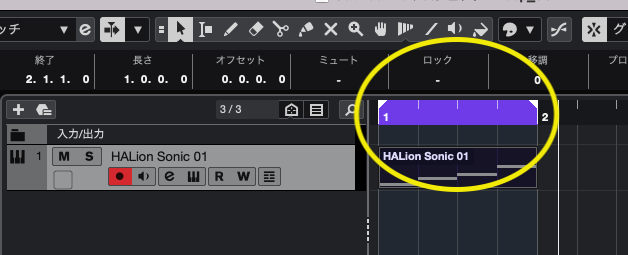

作ったMIDIパートの範囲に白いライン(ループ範囲)を合わせます

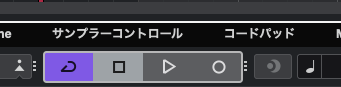

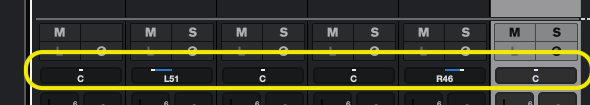

上図の黄枠の部分の白い旗のようなものをドラッグすると1と2小節の間が繰り返し再生のモードになります。

画面下の再生ボタン(▷)を押すと再生が始まります。繰り返しボタン(一番左)が押されていればドーミーソードーというフレーズが繰り返し(ループ)再生されるはずです。なお再生とストップはスペースキーでも行えます。ここはぜひ覚えておくとよいでしょう。

音色を変更してみよう

ループ再生したままでもHarionSonicの画面で音色をどんどん変えていくことができます。

Harion Sonicの画面が出てきていない場合は数の黄枠の部分をクリックしてみてください。

ドーミーソードーの単純なフレーズですが、選択する音色によってはリッチなエフェクトが掛かっていたりするので意外と飽きないと思います。

ハサミツールを使えば下図のように音符を細かく刻んで、音程を変更するなんてことも自由自在になります。

例えばミの音(C3の白鍵盤2つ分上の音)をファ(C3の白鍵盤3つ分上の音)に変えるとなんだかイメージも変わってきますね。覚える必要はないですが、これはCメジャーコード(ド・ミ・ソ)だったものをCsus4コード(ド・ファ・ソ)というものに変えていることになります。

ドラムフレーズを加えてみよう

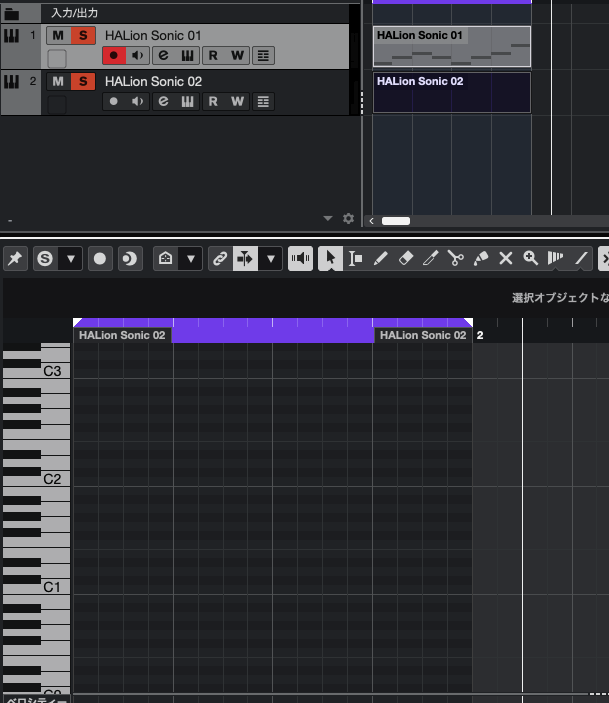

トラック上で、好きなところを右クリックし「インスツルメントトラックを追加」を選択します。

- HALionSonicを選択します。

- HALionSonicの画面が出るので、Drum&Percグループを選択して、ドラム音色(Stereo GM kitなど)を選びます。

- MIDIパターンを打ち込むと同様にトラックに鉛筆ツールで1小節分を左クリックしたままなどるとトラックに箱(ボックス)のようなものができます

- 鉛筆ツールから矢印に変更して、ボックスをダブルクリックするとピアノロール画面が現れます

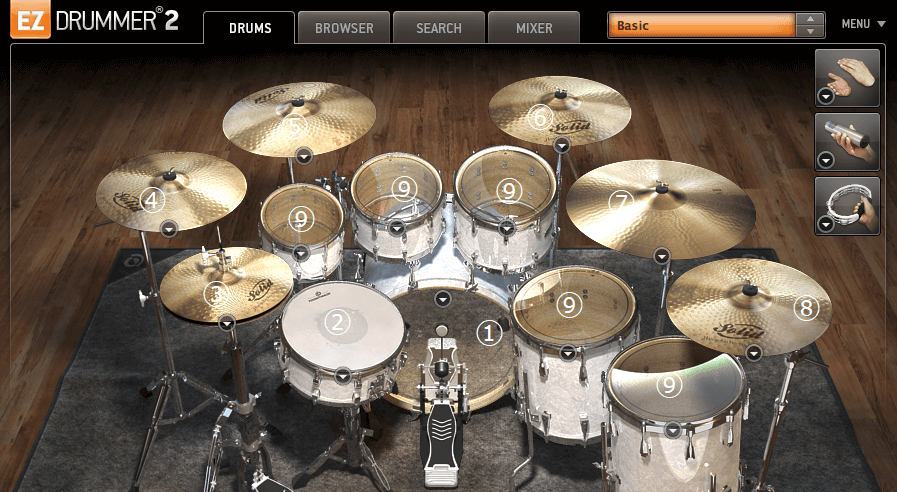

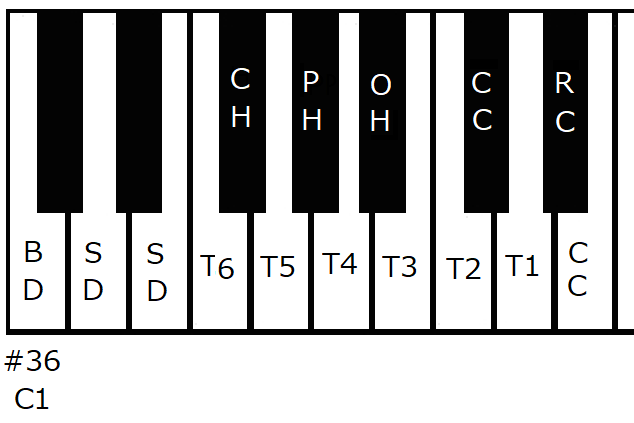

ソフト音源のドラム音色は、鍵盤の各音にいろいろな打楽器が振り分けられているちょっと特殊な音色です。下記はその一例です。カッコ内の数字はノートナンバーといってMIDI規格で決まっている各鍵盤の番号を表します。

- ①BD:バス(キック)ドラム(36)

- ②SD:スネアドラム(38)

- ②SD:スネアドラム2(40)

- ③CH:クローズハイハット(42)

- ③PH:ペダルハイハット(44)

- ③OH:オープンハイハット(46)

- ⑨T1~(5)6:タム(数は決まっていない。数字が大きくなるほど音程が下がります)(50、48,47、45、43、41)

- ④⑤⑥⑧CC:クラッシュ系シンバル(49,50、52等)

- ⑦RC:ライド系シンバル(51)

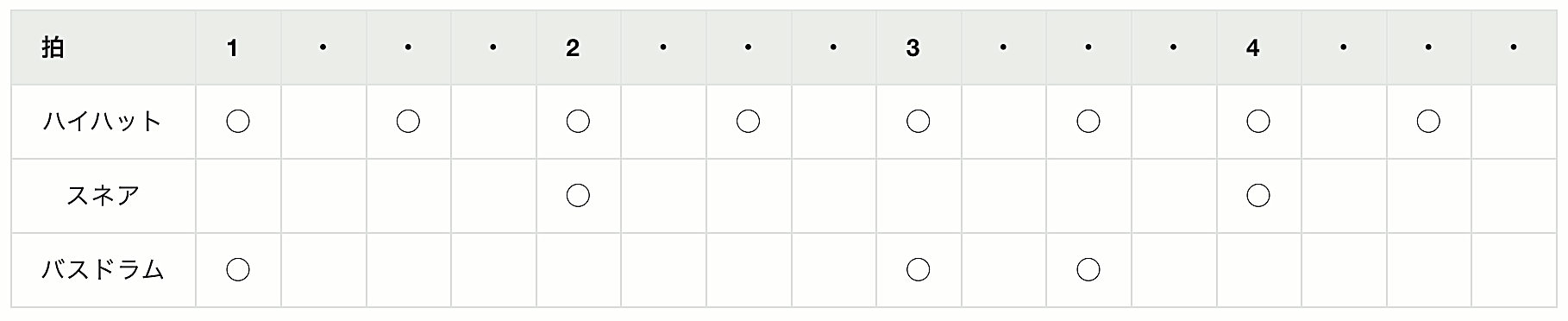

バスドラムとハイハット、スネアを使って簡単なドラムパターンを作成します。

- ピアノロール画面で鉛筆ツールを選択して音符を入れていきます。間違えたら「編集:もとに戻す」で何度でもやり直しが効くので安心してください。

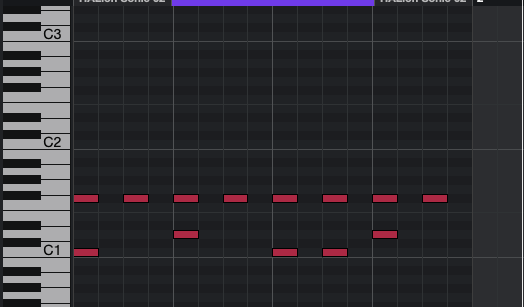

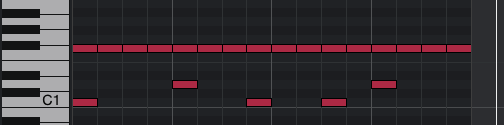

- 下図のように鉛筆ツールで音符を入れていきます。ここでは1小節が16分割されているので、下図のようなパターンを目指します。「1・・・2・・・3・・・4・・・」の各数字がワン・ツー・スリー・フォーとカウントしたときの拍頭と言われるものになります。

- ハイハット:8分音符(1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15列目)

- スネア:2拍目頭(5列目)、4拍目頭(13列目)に「◯」。

- バスドラム:1拍目頭(1列目)、3拍目頭(9列目)と11列に「◯」。

Cubaseのピアノロールで下記のようになるように鉛筆ツールで書き込んでみましょう。

できあがったパターンを聴いてみる

再生してみましょう。

「ドンタン・ドドタン」というリズムになりましたか?テンポを変更したいときは下図の黄枠の数字を変更してください。上下矢印で変更できます。

同じ要領で新しいインストゥルメントトラックを追加し、ベースやシンセサイザーのMIDIパートを作成します。シンプルなメロディーなどを加えてみましょう。ドファラの音であれば和音でも単音でも破綻は起きないはずです。中にはダンスミュージックでよく使われる、1音を鳴らすだけで勝手にかっこいいフレーズになったり、ディレイやリバーブといったエフェクトがかかっている音色などもあるので色々と試して見ましょう。

バランスを変える

音色を変更することによってによって全体のイメージが変わりますが、更に大事なことは各パートのバランスです。スタジオメニューの「Mix Console」を選択すると(またはF3キーを押すと)ミキサー画面が現れます。

ここで各パートのバランス、定位(音の配置)等々を変更できるのでバランスを取ってみてください。コツとしてはまずはドラム以外のフェーダーを下げてドラムだけが鳴るようにして、次はベースを徐々に上げてちょうどよいバランスになったところで、その他のパートを足していくという方法をお勧めします。

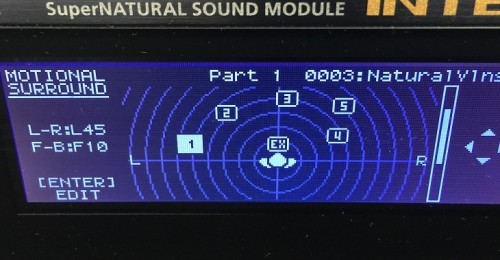

ヘッドホンなどで音楽を聞くと、ギターはちょっと左寄り、ピアノは右寄り、ボーカルは真ん中から聞こえたりすると思いますが、その左右のバランスを定位(パンポット)といいます。Cubaseだと下図の部分がパンポットLが左、Rが右、中央がCとなります。L50だと完全に左側と中央のCの真ん中あたりということになります。

パンのイメージ(写真はRoland Integra-7シンセのディスプレイです):1〜5の楽器があるとして、1は左方向、4,5は右方向に位置しているというイメージですね。

編集(エディット)してみる

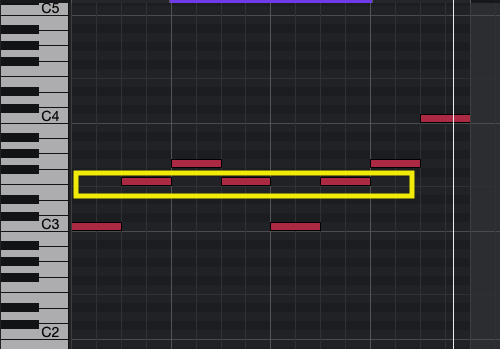

例えばドラムパターンを下図のように変えて、過激なドラム音色にしてみるだけで随分とイメージが変わります。テンポも130くらいにしてみても良いでしょう。

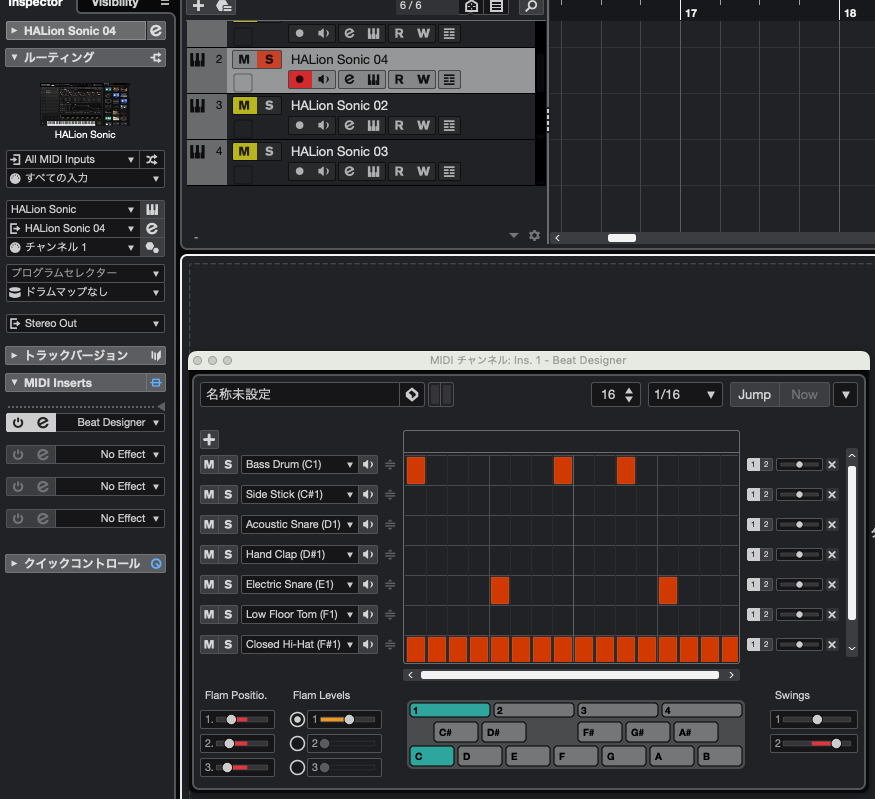

なおCubaseの上位グレードにはBeat DesignerというMIDIプラグインが備わっているので、人によってはこれを使う方が更に視覚的にわかりやすく打ち込みできるかもしれませんね。

オーディオに書き出してみる

気に入ったループができたら、保存や書き出し(エクスポート)もしてみましょう。

ポイント:

この時点では、ソフト音源をMIDIデータで鳴らしているので、人に聞いてもらえるオーディオファイルにするには、これをオーディオデータに書き出しをしなくてはなりません。

今は1小節がループしているのでCubaseを再生すると無限に演奏が続きますが、これをオーディオデータに書き出しすると2秒くらいの1小節分の音源にしかならないので少々物足りないです。そこで、このデータを4小節に増やして書き出ししてみることにします。

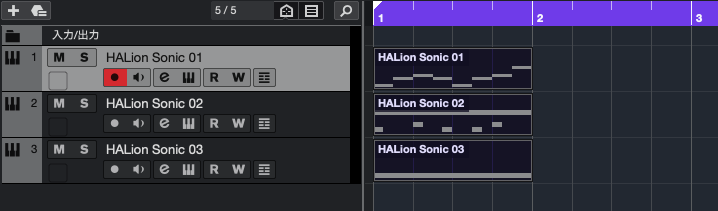

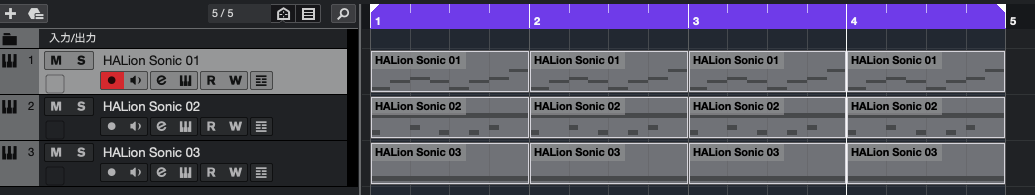

1小節のデータを選択して「編集>コピー」します。

カーソルを2小節目に持っていき「編集>貼り付け」を実行します。これを繰り返せば4小節のデータが完成します。

※ショートカットキーを覚えると更にスピーディーな編集ができるようになります。例えば1小節のデータを選択⇒Ctrl+C(Macはcmd+C)でコピー、そのあとCtrl+D(cmd+D)で複製されます。Ctrl+D(cmd+D)を3回押すだけで一瞬にして下記データが完成します。

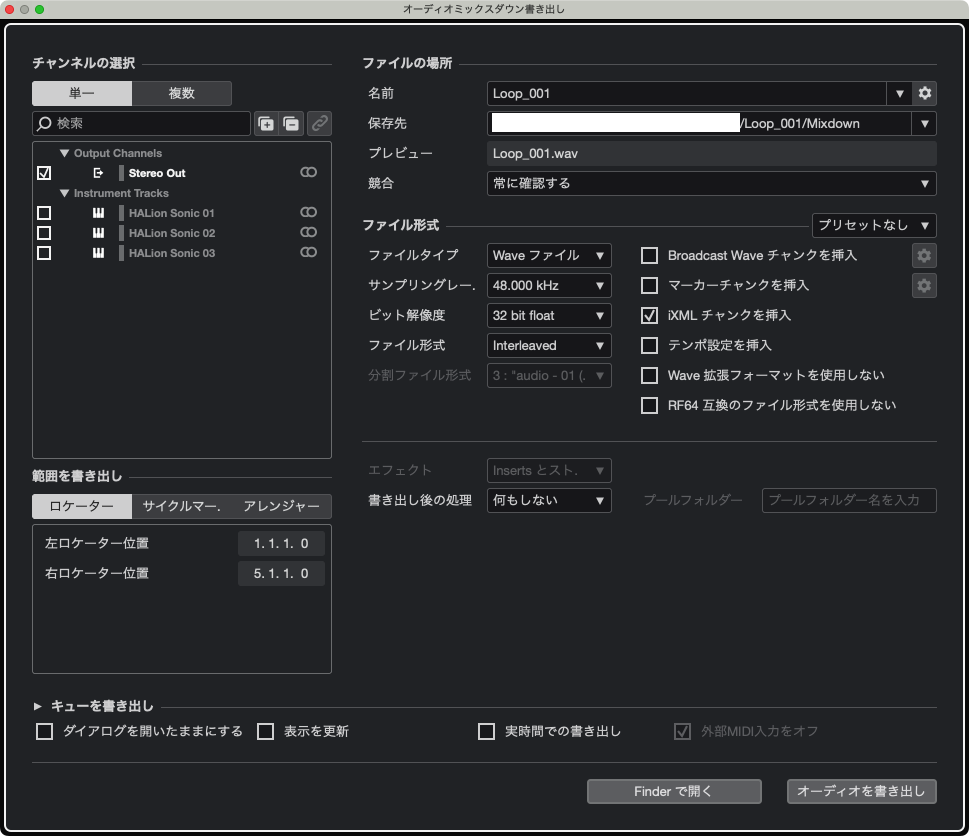

4小節をロケーター(三角アイコンの部分)で選択し、書き出す範囲を設定してから、ファイル>書き出し>オーディオミックスダウンを選択します。下画面が現れるので、保存先を確認してオーディオ書き出しを実行します。オーディオファイルにはWAV、AIFFなどのファイルタイプやサンプリングレート、ビット解像度など様々なパラメーターがあるのですが、ここでは深く考えずに下記のデフォルトでOKです。

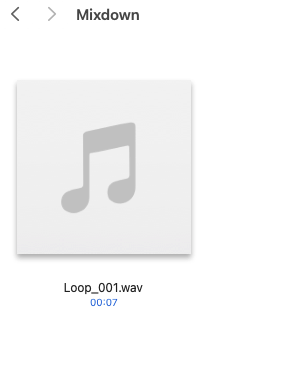

書き出されたオーディオファイル(ここではWAV形式)をデスクトップ上で選択して、Macならスペースキー、Windowsの場合は右クリックで「メディアプレーヤーで再生」等で聴いてみましょう。

4小節のパターンが再生されたら成功です。もちろんこれは皆さんのオリジナル曲なので、自由に友達に送って聴いてもらうこともできます。

音色とドラムパターンを変えてみた例(あえてエフェクトで歪ませています)

おわりに

というわけで、まだ曲というには十分ではありませんが、とりあえず形にはなりました。「千里の道も一歩から」という言葉の通り、どんな壮大な曲も最初は短いフレーズやメロディから始まります。いきなり完璧なものを目指さず、まずは「自分なりの一歩」を踏み出しましょう。

ここからは楽器パートを追加したり、Aメロ・Bメロ・サビなど楽曲全体の構成を意識して少しずつ発展させていくことで、だんだんとオリジナル曲としての輪郭が見えてきます。

DTMは、思い描いたものを自由に音にできる素晴らしいツールです。最初は試行錯誤の連続ですが、毎回の小さな発見や進歩が必ず次に繋がります。焦らず、じっくり楽しみながら創作を続けていってください。この一歩が、やがてあなただけの音楽への旅のスタートになるはずです。オリジナル曲の完成を目指して、一緒にDTMの世界を楽しんでいきましょう!

Cubase製品一覧はこちら