こんにちはサカウエです。「揺らぎ感、厚みなどを付加する」モジュレーション系エフェクトの続きです、ここでは

- ロータリー

- トレモロ

- パン(※)

についてご紹介します。※「パン」はダイナミクス系に分類するケースもあり

注音程、音量の揺れ総称を「ビブラート」と呼ぶ場合もありますが、ここではビブラートは音程、トレモロもエフェクターの観点から音量の揺れとしています。

【関連記事】

【今さら聞けない用語シリーズ】モジュレーション系エフェクト<その1>コーラス、フランジャー、フェイザー

ロータリー(エフェクト)

ロータリースピーカーという機器を通したサウンドを生み出すのがロータリー(エフェクター)。ロータリースピーカーというのは通称「レスリー・スピーカー」と呼ばれる回転するスピーカーのことです。

「回転する」といっても本体がステージ上でぐるぐる回るのではありません。キャビネット内の回転するホーン(高音と低音の2種)でコーラス効果を生み出すスピーカーです。

エフェクターの説明の前に少々回り道することになりますが、ロータリーの理解を深めるために、ここでオルガンとロータリースピーカーの仕組みについて知っておきましょう。

ロータリースピーカーについて

ロータリースピーカーの構造は下図のようになっています。

主にハモンド・オルガンと組み合わせて使用される場合が多いですが、ギターやボーカルに使用する人もいます。

発売元リンク:株式会社ハモンド・スズキさん

元々はドナルド・レスリー が、ゴスペル教会のパイプオルガン(ここではシアターオルガン)を再現するために開発したとされています。

蛇足ですが、「オルガン」に見える楽器をすべて「エレクトーン」と呼ぶ方もいらっしゃるようですが、エレクトーンはヤマハさんの登録商標です。他にもオルガンには国内だけでも

- エレクトーン:ヤマハ

- ドリマトーン:河合楽器

- ミュージック・アトリエ:ロ-ランド

- テクニトーン:(販売完了)松下電器産業

- ビクトロン:(販売完了)日本ビクター

・・と多くのブランドがあります。似たような話に「鍵盤ハーモニカ」や「クリープ」がありますね・・・

レスリースピーカーの歴史(英語ですけどノープロブレム)

でもなぜスピーカーを回す必要があったのでしょうか?

と皆さん思いませんか?・・その理由は実はパイプオルガンの仕組みにあります。

パイプオルガンの音色について

シアターオルガン

本物のパイプオルガンというのは、パイプに風を送ることで発音する仕組みですが、パイプにはフルートのような歌口式やクラリネットのようなリード式といった種類があり、それぞれ音色も異なります。

したがって「ド」の音を弾いた場合も、さまざまな長さのパイプを組み合わせて色々な音色をだすことができます。

そして写真のように、パイプオルガン・サウンドは四方八方に配置された、細くて短い(高音)パイプと太くて長い(低音)パイプから音が聞こえてくることになりますので、音ごとに定位も微妙に変化するわけですね。

ロック魂?のあるオルガニスト Cameron Carpenter

ゴスペル教会でのDominique Johnsonのプレイ。聴衆の皆さん耳が肥えていますね・・レスが素晴らしい「My God !!」。

これをシミュレートしたのがレスリースピーカー。音が拡散されて聞こえてくる雰囲気を出すために「ロータリー」方式を採用したわけです。

しかし実際の上記の動画を御覧頂いても分かる通り、レスリースピーカーの効果は、パイプオルガンの代用・・というよりは、後述するまた違った進化を遂げていったと言って良いと思います。

ドローバー(ハーモニック・バー)

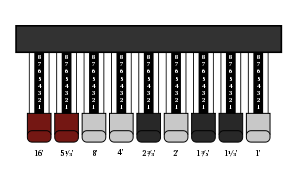

なおハモンドオルガンやコンボオルガンでお馴染みのドローバー(ハーモニックバー)には2-2/3’、4’、8’、16’(単位:フィート)といった数字が記されていますね。

これはパイプオルガンのパイプの長さに由来します。例えば8フィートのバーだけを引っ張りだして鍵盤中央「ド(C3とします)」を弾くと「ド(C3)」の音が出て、4フィートを加えると1オクターブ上の「ド(C4)」が加わり、2-2/3で「ソ(G5)」・・・・のように、これらのフィート表示は基音(8’)と「倍音」との関係を示すことになります。

たとえば「888000000」というドローバーの組み合わせは典型的な(ハモンド)オルガンサウンドのセッティングとなります。

各ドローバーの音量は0~8の9段階で設定可能ですが、ドローバーを全部引っ込めると「音は出ません」(厳密にはチョット出てる)。全部引っ張った状態(上図)は「フルドローバー」と呼ばれています。

下図はNATIVE INSTRUMENTS KOMPLETE9に収録されている「Vintage Organs」の画面

プラグイン・インストゥルメント NATIVE INSTRUMENTS VINTAGE ORGANS

ロータリー独特のサウンド

さて、ロータリー・スピーカーはパイプオルガンの代用目的だったにもかかわらず、主にジャズ、ロックミュージシャン達によって「本来の目的とは異なる表現手段」に使用されるようになりました。それは、

「ロータリーが回転することによって生じるコーラス、トレモロ、ビブラート効果」

です。これらはローターが回転し「ドップラー効果(※)」が起こることから生まれる現象です(※救急車の「ピーポーピーポー」が有名ですね)

この回転スピードは演奏中にも「Slow」「Fast」を切り替えることが可能ですが、ここで重要なのは、モーターは瞬時に「Slow<>Fast」が切り替わるのではなく、「徐々に遅くなる(速くなる)」ということです。この切り替わっていく部分の絶妙な音色変化が、オルガン・サウンドの醍醐味でもあるのですね。

青い影 / プロコル・ハルム イントロAメロは「Slow」、1”18のサビは「fast」

ひこうき雲 / 荒井由実(「プロコル・ハルムに影響された時期に書いた曲」とご本人も語られていたと思います)

ついでにバッハ

実はフェイザーやトレモロといったエフェクターもこのロータリー・エフェクトを目指して開発されたという話があります。

オルガン・プレイの醍醐味

オルガンの鍵盤は基本的には「触っただけで」音が出る構造で、ピアノのようにタッチによる音色変化がありません。したがってオルガン奏者は装飾音符、グリッサンドといった奏法以外にも、ドローバーの組み合わせ(演奏中にもこまめに変えたりします)、レスリーの「Slow<>Fast」切り替え、そしてボリューム・ペダル・・等々で演奏表現をおこないます(実際はそれだけでなくもっとたくさんのテクがあるのですが・・・割愛)

参考:Deep Purple / BURN

ロックオルガン・ソロの金字塔でしょう。3:55からのソロのレスリー切り替えに注目してください

※オーバードライブ(歪)のかかったサウンドですが、後半「グワシャーン」の部分はオルガンを揺さぶって内蔵スプリングリバーブを発音させています(スプリング引っ掻いてるのかもしれません)。

トニー・モナコ ありとあらゆるオルガンテクニックが堪能できるビデオです

【関連記事】

【今さら聞けない用語シリーズ】リバーブとディレイ、エコー

Barbara Dennerlein(バーバラ・ディナーリン)・・足ベーススゴ!ハモンドはMIDI改造してるようです

Cory Henry’s solo オルガンプレイとは真にこれ!

Neil Larsen / Sudden Samba プレイセンスが最高ですね(ギターはバジー・フェイトン。ギター・ソロ2コーラス目は「ワウペダル」使用)

さてさて、オルガンの説明はこれにて終了。ここからやっとロータリーエフェクターの話になります。

レスリースピーカーは高価、しかも大重量。なかなか気軽に持ち運べるものでもないので、その代用として生まれたのがロータリーエフェクター。コンボオルガンには内蔵されているタイプが多いですね。

【関連記事】

「Roland V-Combo VR-09」試奏レビュー

最後にかなりマニアックですが、ギターやボーカルにロータリー・エフェクトを施した例を挙げておきます。

ピンクフロイド(バックコーラス 2:43辺りから)

The Beatlesのジョージ・ハリスンもギター&レズリーを多用していましたね。

トレモロ

「トレモロ」は周期的に「音量」を変化させるエフェクトです。元々は「トレモロ」は同じ高さの音を連続して小刻みに演奏する演奏技法のことです。奏法でいう「トレモロ」は「ビブラート」という弦楽器の奏法によく似ていますが、ビブラートは「音程」を小刻みに揺らすという点で「トレモロ」とは本来は区別されます。

まとめます:

- トレモロ:「音量」が周期的に変化する

- ビブラート:「音程」が周期的に変化する

ところが楽器の世界では、この2つが混同されてしまうケースが多く少々ややこしいです。たとえばギターの「トレモロ・アーム(トレモロ・ユニットとも)」

このアームを動かすことで弦の張力が変化し「音程」が変化します・・じゃあホントは「ビブラート・アームじゃね?」と思ったあなたは正しいのですが・・・「トレモロ」という名称があまりに浸透していまい、今でもこれは一般的にはトレモロと呼ばれているのですね。

さらに、FenderのTwin Reberbというギターアンプには「ビブラート」といって音を震わせる機能があります。こんな感じの音です

うーん・・・聴いてお分かりのようにこれは「トレモロ」ですね・・・

というわけで非常にややこしくて熱が出てきそうですが・・・この「知恵熱」も実は「頭を使い過ぎて発熱すること」という意味ではないことはご存知でしたでしょうか。

LFO

LFO(Low Frequency Oscillator)をそのまま訳すと「低周波発振器」となります。多くは可聴域外なので耳には聞こえない振動を生み出しますが、トレモロやビブラートのように周期的に音に変化を与える場合にこのLFOが使用されます。

シンセサイザーでもLFOは非常に重要で、LFOで変調する対象パラメーターによって効果が下記のように変わるわけですね。

- オシレーター:ビブラート(音程が周期的に変化)

- フィルター:ワウ(音色が周期的に変化)

- アンプ:トレモロ(音量が周期的に変化)

たとえば7Hz(ヘルツ)のLFOでオシレーターを変調した場合、1秒間に7回音に音程の上下運動(ビブラート)が生まれることになります。

パン

「パンポット=定位」ということで、ステレオ出力において定位が左右に周期的に振れる効果をパン、オートパンなどと呼びます。DAW等にもプラグインエフェクトとして付属しているものも多いですね。単体エフェクトとしての存在はあまり記憶に無いのですが、トレモロとパンが一体化した機種にはBehringer(ベリンガー)の「TP300」、Boss PN-2などがあります。

DAWなどで使用する場合、シーケンスや刻み系のパーカッショントラックにかけると動的な変化が生まれて効果的ですが「回しすぎ」は禁物。ディレイと組み合わせると更に空間的な広がりを演出することもできます。

サラウンドパン

映画のドルビー5.1のように、センター、左、右、リア左、リア右、・・といった立体的な定位移動の効果を与えてくれるエフェクト。主にDAW等で使用するプラグイン・エフェクトで使用されるケースが多いと思います。

INTEGRA-7のサラウンド機能をiPadでコントロール(1:00付近から)

でわでわ・・

この記事を書いた人

デジランド・デジタル・アドバイザー 坂上 暢(サカウエ ミツル)

学生時代よりTV、ラジオ等のCM音楽制作に携り、音楽専門学校講師、キーボードマガジンやDTMマガジン等、音楽雑誌の連載記事の執筆、著作等を行う。

その後も企業Web音楽コンテンツ制作、音楽プロデュース、楽器メーカーのシンセ内蔵デモ曲(Roland JUNO-Di,JUNO-Gi,Sonic Cell,JUNO-STAGE 等々その他多数)、音色作成、デモンストレーション、セミナー等を手がける。