スプリング・リバーブ:wikipedia

空間系エフェクターとは

今回はリバーブ、ディレイ、エコーの違いについて。

音の広がり感を生み出すエフェクターは俗に「空間系」エフェクターと呼ばれます。

その代表格は

- リバーブ

- ディレイ

- エコー

などですが、この空間系エフェクター3つには共通点があります。それはすべて

「遅れてくる音=遅延(ディレイ)音」である

ということです。「遅延する」は英語では「Delay(ディレイ)」と言いますが、エフェクターの種類で「リバーブ」「ディレイ」「エコー」は、すべて原音から遅れてくる「ディレイ音」が足されるということになります。日常的には「エコー」はカラオケ等で目にすると思いますが、エフェクターの世界では実はチョット意味が異なります・・・それではここで、それぞれの特徴を説明しましょう。

リバーブ

リバーブ・エフェクターの説明の前に、まずはリバーブ(リバーブレーション)とはいったい何なのでしょうか?

リバーブ(Reverb)は「残響」と訳されますが、実は私達の暮らす自然界では「残響」のない場所はほとんど「無い」といってよいでしょう。つまりどこにいても必ずこの「残響音」は聞こえているということになります。

例えば「山頂」「教会」「お寺」「体育館」「コンサートホール」「野外ライブ会場」「教室」「お風呂」・・といった場所で歌ったり、手を叩いたりした経験は誰しもあると思いますが、その際必ず聞こえてくるのがこの「残響」です(宇宙空間では残響はもとより元々の音すら伝達しません)

たとえば四方を壁で囲まれた部屋で音を聞くとします(図は簡略化したイメージ)

スピーカー(音源)からリスナー(オレンジ丸)に向かって「約340m毎秒(時速約1224km)」のスピードで音がやってきます(音速は気温等、環境で変化します。ちなみに水中は空気中よりずっと速くて1500m/秒=時速約5400キロ!)

※計算式:331.5+ 0.6 × 気温(℃)、仮に15℃の場合340.5 m/sとなります。

太い矢印のものは最短距離でやってくる「直接音」

実際には「無数の」音の波がやって来るわけで、中には壁にあたって跳ね返ってくるものもあるわけですね。

壁に数回跳ね返って聞こえてくるものを「初期反射(Early Reflection)」といいます。遅延時間は数msec~100msecくらいと言われています。

※遅延音を表す場合、秒単位だと数値が大きすぎて使いづらいので、一般的にはmsec(ミリセカンド:千分の1秒)という単位を使用します。1秒は1000msecです。

そして初期反射の他にも、実際には壁の他に、机やら家具やら照明やら・・色々な場所にぶつかって無数の跳ね返りがやってきます。また跳ね返るたびにエネルギーを失いますので徐々にその量は減ってきます。(図はイメージ)

こうしてだんだん減衰していく跳ね返り音(残響)を「後部残響( late reverberation)」と呼びます。

というわけでこれらを図にしてみましょう(イメージ)。

こうした個々の要素(パラメータ)の特性、たとえば初期反射音、後部残響音の到達時間、減衰時間、音質・・等々は、壁の素材等の環境で異なってきます。

- 大きな教会と教室では跳ね返りの量も変わる=初期反射、後部残響の時間の差

- 壁の材質(ガラスと木では)=残響音の音質など

といったように、環境によってこれらの「残響成分」は異なってくるわけです。そしてこの「残響」というのは、楽器にとっても非常に重要な存在といってよいでしょう。たとえばパイプオルガンなどは、もし残響(リバーブ)がなかったらそれはとてつもなく寂しい音に聞こえるのではないでしょうか。

したがって「パイプオルガンは教会(ホール)という構造物と一体化した楽器である」という事がいえるでしょう・・かなり大きな楽器ですね

コンサートホールの中には、演奏する楽器編成、ジャンルに合わせ、物理的に残響時間をコントロールすることができるシステムを取り入れているところもあります。

リバーブ・エフェクターとは

さてこうしたリバーブ成分を「人工的に」作り出し、原音に付加するのがリバーブ(・エフェクター)です。冒頭のスプリング・リバーブは、バネの共鳴を利用したリバーブエフェクターです(フェンダーのギター・アンプなどにも使用されています)。この他にも鉄板や部屋の響きを利用したリバーブがありますが、こうした残響を電子的にシミュレートして生み出すデジタルリバーブや、各種プラグインが現在ではポピュラーになってきています。

エフェクターの登場前はどうしていたかというと長い残響が欲しければ「大きな部屋」、響きが欲しくなければ「小さな部屋」で録音する・・・みたいなやり方をしていたわけです。故冨田勲氏の不朽の名曲「新日本紀行のテーマ」の拍子木は、ビルの非常階段を使って収録したとのこと、、、素晴らしい音ですね。

【関連記事】冨田勲氏の名曲「新日本紀行のテーマ」を「Miroslav Philharmonik 2」で再現してみました

リバーブ・エフェクターの主なパラメーターとその役目をまとめると

- プリディレイ:直接音から初期反射(または後部残響音)までの時間 ⇒ 音源までの距離などをシミュレーション

- リバーブタイム:後部残響音の減衰時間 ⇒ 部屋の大きさなどをシミュレーション

- ハイダンプ:高域の成分量を調節する ⇒ 壁や天井、床の材質などをシミュレーション

となります。しかし機種、タイプによってパラメーターの種類は千差万別。下図はIK Multimediaのプラグイン「CSR」の設定画面です。上記の他にも色々なパラメータが見えると思います。

現実の世界では部屋の大きさ、奥行き、材質等で残響音の長さや音質といった特徴が変化するわけです。リバーブエフェクターの各種パラメーターを変更することで、こうしたさまざまな環境をシミュレーションすることができるわけですね。

WAVES TrueVerb

なお人工的に残響を生み出すことができるということは「自然界にはありえない響き」も創りだすことができてしまいます。

Phil Collins -Sussudio- 残響音をゲートでスパッとぶった切るゲートリバーブという、特殊効果を使ったドラムが有名です。

【関連記事】

リバーブの効果を実験してみよう

では実際に楽器音にリバーブをかけ、どの様に音色が変化するかを試してみることにしましょう。

まずは先ほど出てきたパイプオルガン。シンセで代用してみます(KOMPLETE 9を使用)

エフェクトのかかっていないドライな状態と教会風リバーブを聴き比べてください。

一聴瞭然です・・やはりパイプオルガンにリバーブは欠かすことができません。

続いてはドラム。同じフレーズを繰り返し、タイプの異なるリバーブを順次切り替えてみましょう。

ドライ > 大ホール > 小会議室 > 地下室 といった具合にキャラクターがまったく異なっているのがわかると思います。ただし、通常の音楽制作においてはドラムセット全体に一律のリバーブをかけるということより「スネアは深いリバーブ、キックはドライ」のように楽器ごとにエフェクト処理を行うのが一般的かと思います。

・・というわけで、リバーブはサウンド全体のキャラクターを演出する際に必要不可欠なエフェクターです。実際のミキシングでは、ギター、ボーカル、キーボードといった個々の楽器ごとに異なるリバーブ処理を行い、更に全体のカラーを付けるといった、複合的に使用するケースが多いのではないでしょうか。

When The Levee Breaks / Led Zeppelin 部屋鳴り?のナチュラル・リバーブがゴキゲンですね。

冒頭の2小節のソロドラムは数多くのアーティストにサンプリングされたことでも有名です。ナチュラルなリバーブを得るために、カントリーハウスの階段吹き抜けを使い、高い場所に吊るした2本のマイクで収録されたようです。後処理も色々と行われているみたいですね。

残響のない世界・・無響室ってなに?

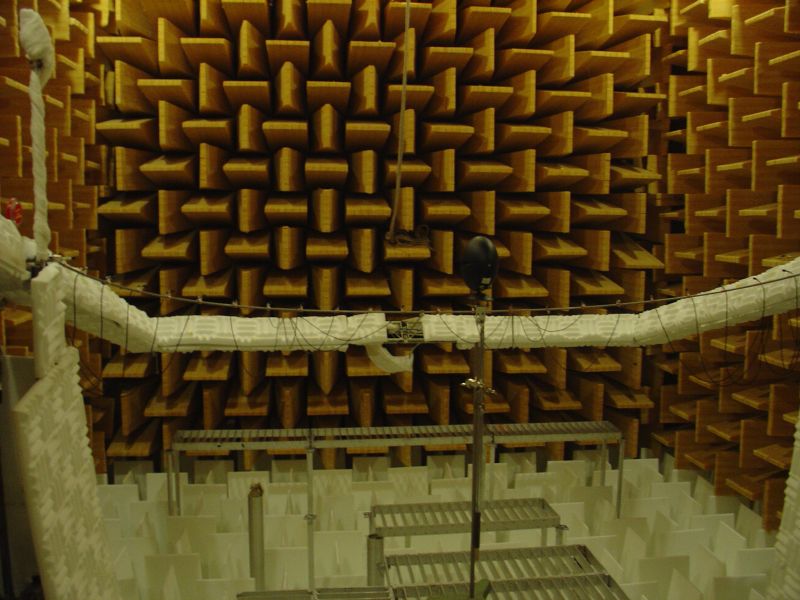

人工的に残響をシャットアウトしたものが、工業製品や家電製品の動作音測定や音響機器開発などに用いられる「無響室(むきょうしつ)」です。

ここではほぼ反射による残響がありません。ワタクシも何度か入った経験がありますが、まず聞こえるのが「耳鳴り」そして訪れる「静寂」・・・・なにしろ音が響かない「特殊な世界」なので、人によっては疲れと不安感で長時間は耐えられないという方も出てくると思います。

上下左右前後すべてが特殊な構造になっており、部屋の中心部に鉄状の「すのこ」でできた場所が用意されていて、そこで「無響」を体験することが出来ます。

無響室

ディレイとエコー

一般的にはリバーブは残響音の集団ですが、「エコーやディレイ」は一つ一つの遅延音が原音と区別できる存在・・つまり「やまびこ(こだま)※」のように比較的時間が長い「独立」した遅れということになります。※山とかで叫ぶと返ってくるあの現象です。

「おーい」

「おーい」

「おーい」

「おーい」

「おーい」

「おーい」

というやつですね。

「エコー」はカラオケボックスで「もっとエコーかけて・・」と使われるのでよくご存知だと思います(あれはリバーブに近いかな?)「もうちょいリバーブかけて~」という方は少々ウザがられるかもしれません。

昔はテープエコーというのがあって、これはテープに録音した音をいくつかの再生ヘッドで再生することによって「やまびこ」成分を作るという仕組みでした。

アナログ・エコーマシン

下記はアナログテープを使用したエコーマシン。

Roland SPACE ECHO RE-201(クネッているのがエンドレステープ)

エコーマシンの仕組み

注)イメージ

たとえば「あー」という声をエコーマシンに入力した場合、

録音ヘッドがエンドレス・テープに「あー」を録音し、再生ヘッド1、2,3,4で順次再生されます。その結果、出音は「あーあーあーあーあー」という様にエコーがかかるという仕組み。テープの速度を遅くすればエコーの間隔(遅延時間)が長くなり、速くすれば短くなるというわけです。そして

- 遅延時間:ディレイタイム

- ディレイ音の繰り返しの数(ここでは再生ヘッドの数):フィードバック

といいます。

なおエコー再生中にテープスピードを変えてみると、たとえば速度が早くなればエコー音が「早送り再生」状態になり、結果「音程が高くなる」という現象が起きます・・これがアナログの面白いところですが、この現象を忠実に再現しているデジタルエフェクターやプラグインもあります。

Roland RE-201 Space Echo(エフェクトプラグイン・ソフトウエア)

WAVES H-Delay

ディレイタイムとは?

たとえばテンポ BPM=60の場合

- 4分音符の長さのディレイ・タイムは1000msec (一拍が1秒だから)

- 8部音符の長さのディレイ・タイム500msec (1拍の半分だから)

となります。

今度はテンポ BPM=120の場合

- 4分音符の長さのディレイ・タイムは500msec

- 8部音符の長さのディレイ・タイム250msec

となります。

ディレイタイムの計算式

60÷BPM×(4/X)×1000

(4/X)は、4分音符なら1、八分音符なら0.5、16分音符なら0.25となります。単位はmsecです

例)付点の場合は(4/X)に1.5をかけます。

| 音符 | 4/X |

| 2分 | 2 |

| 4分 | 1 |

| 8分 | 0.5 |

| 16分 | 0.25 |

| 32分 | 0.125 |

たとえばBPM135のときの付点8分音符の長さのディレイタイムは、

60÷135×(4/8)×1.5×1000=約333.33 msec

となります。

曲のテンポに同期して、数値ではなく音符でディレイタイムを設定可能なディレイ・プラグインエフェクトも多く、その場合はディレイタイムの計算の必要はありません。

一般的には原音とディレイ音が20msec位ずれると、人は「遅れ」を認識できると言われています。

ベースやボーカルなどで、20~50msec程度のディレイ(ショートディレイ)をかけ、左右に振ってやると、あたかも二回歌って(弾いて)いるかのような効果を得ることが出来ますが、これを「ダブリング効果」といいます。

100msec以上のディレイは明らかに原音とは分離して聞こえるので、ソロや空間的広がりを演出したい場合などに使用されます。

フィードバック

ディレイの繰り返しの回数のことです。一般的には「ディレイ音は徐々に減衰していく」のが自然なので、原音からディレイはだんだん音量が小さくなるように設定されています。

フィードバック値を少なくすると

「おーい」「おーい」

多くすると

「おーい」「おーい」

「おーい」

「おーい」

「おーい」

「おーい」

となります。ディレイ音を左右にパンニング(振る)する「パンニング・ディレイ」では、ディレイ音が交互に左右を飛び交ったりする効果を与えることが出来ます。

Chet Atkins “Blue Echo”

非常にベタな使用例ですが、さすが巨匠の演奏力!4分ディレイかな?

ディレイパートを人力で再現するアレンジもあります。凄すぎて思わず笑ってしまいますね〜フィードバック3回。

ディレイとエコーの違い

各業界で色々と違った意見はあると思いますが、厳密な定義は曖昧と言えるでしょう。エコーは「長めのディレイ」といったニュアンスで使われる場合が多いようです。一方「20msec」という超短いものから「800msec」というわりと長いものまで全部ディレイ。つまりディレイの一部がエコー(諸説あり)。

言葉の混同について

実はプロの現場でも、ディレイ、エコー、リバーブは混同されている場合があります。

「プレート・リバーブ」と呼ばれるEMT-140、EMT-240といったヴィンテージ機材があるのですが、これの日本での俗称が「鉄板エコー」すなわち「エコー=リバーブ」として呼称している例です。下記の動画はEMT-140を模したプラグインのデモ・ムービー

EMT 140 Plate Reverb Powered Plug-In for UAD-2

前述の通り、カラオケではエコーが一般的なようですね。

ディレイの活用例

最後に少し変わったディレイの活用例をご紹介します。ディレイの効果的な使用方法は枚挙にいとまがないのですが、代表的な有名曲を紹介します。

Pink Floyd – “One of These Days”

ロジャー・ウォータースと決別後(1994年頃)のライブ映像ですが、ベースにディレイをかけて、ちょうどシャッフルの3連の表と裏のタイミングにディレイタイムをセットしています。

実際に弾いているのは「ダ・ダ・ダ・ダ」という4部音符、しかし出音は「ダッタ・ダッタ・ダッタ・ダッタ」と聞こえるというアイデアです。

BPM=120であればディレイタイムは333msということになります。はぼ2コードしか使われていませんが、7分間飽きさせません。ちなみに邦題は「吹けよ風、呼べよ嵐」。プロレスラーの入場曲などでも使われていましたね。

U2 – Where The Streets Have No Name

U2のギタリストであるジ・エッジの符点8分音符ディレイワザです。このサウンドは当時一世を風靡しましたね。ディレイタイムはBPM=120の曲だったら前述の計算式の通り、60÷120×(0.5×1.5)×1000で、375msとなります。しかしながらイントロでギタリストが正確なテンポで演奏しないとすべてが台無しになる曲ですね。このライブ映像ではオリジナルより半音低いキー(Db)で演奏されているようです。ボノはあんなに走ったあとに息切れもせずよく歌えるなあ〜

DAWでシミュレーションしてみました。どんなサウンドになるのか視覚的に理解するためあえてMIDIデータでディレイ音も入力してみました。

1は原音、2は付点八分のディレイ音、3は2のさらに付点八分のディレイ。これを全部混ぜると下記のようにDadd4的なサウンドを生み出しています。

このディレイ効果の巧みさも相まって、聴くたびに心を揺さぶられる名曲ですね。

Eddie Van Halen – Cathedral Live

これも8分音符のコードのアルペジオに対し、付点八分のディレイを足したトリッキーなプレイ。タッピング(左手)とボリューム奏法(右手)を併用しているところがミソですね。

Bass Solo: Jaco Pastorius

エレクトリック・ベースギターの表現を大きく進化させた存在であるジャコ・パストリアスの、今では珍しくなくなった「ルーパー」的パフォーマンスです(実際はディジタルディレイのホールド機能を使用していたと思います)。ベースにディストーション等、当時は斬新でしたね。フレットレスでピッキングハーモニクスを多用したジャコのフレージングはやはり驚異的!ちなみにこれはJoni Mitchellの1979年頃のツアーでのソロ。パット・メセニー(gt)、ライル・メイズ(kb)、マイケル・ブレッカー(sax)、ドン・アライアス(Dr)という夢のようなメンバーでした。

Queen – Brighton Rock

ディレイ音とハモるように演奏する有名なプレイです。津軽三味線(?)に影響されたという説もあるようですが、そう言われると確かに似ている気もします。

Any Colour You Like – Pink Floyd

シンセ(EMS VCS3 / Synthi AKS)による音の洪水。実際には「テープループ」によるエフェクトの様です。Dm7-G7の繰り返し(フロイドはIm7 IV7多いですね。本アルバム「狂気」の中でもEm7-A7、Gm7-C7と同様の進行が多用されています)ですが、まったく飽きさせないサウンドメイキング。デイヴ・ギルモアのUni-Vibeを使用した一人掛け合いギターも面白いです。なおシンセもギターもほぼDドリアン(白鍵盤)だけしか弾いていません。

【関連記事】ピンクフロイド「狂気」EMS VCS3 & Synthi AKS シンセサイザー温故知新 #004

番外編:Steve Reich 「ヴァイオリン・フェイズ」

ミニマル・ミュージックを代表する作曲家Steve Reichの作品。フェイズ・シフティングという一つのフレーズが時間的に変化していく手法を用いた人力ディレイ的な曲ですね。最初は二人の奏者が同じフレーズを演奏し、片方が徐々にズレてシフトしていくことで相互作用によるフレーズが生まれます。演奏者は相当神経をすり減らすのではないでしょうか。この曲では更に第三の奏者が加わり更に複雑な変化を遂げます。上記は生演奏によるものですが、テープを使用しオーバーダブで演奏される場合もあります。他にもピアノ・フェイズ、エレクトリック・カウンターポイントなども有名ですね。

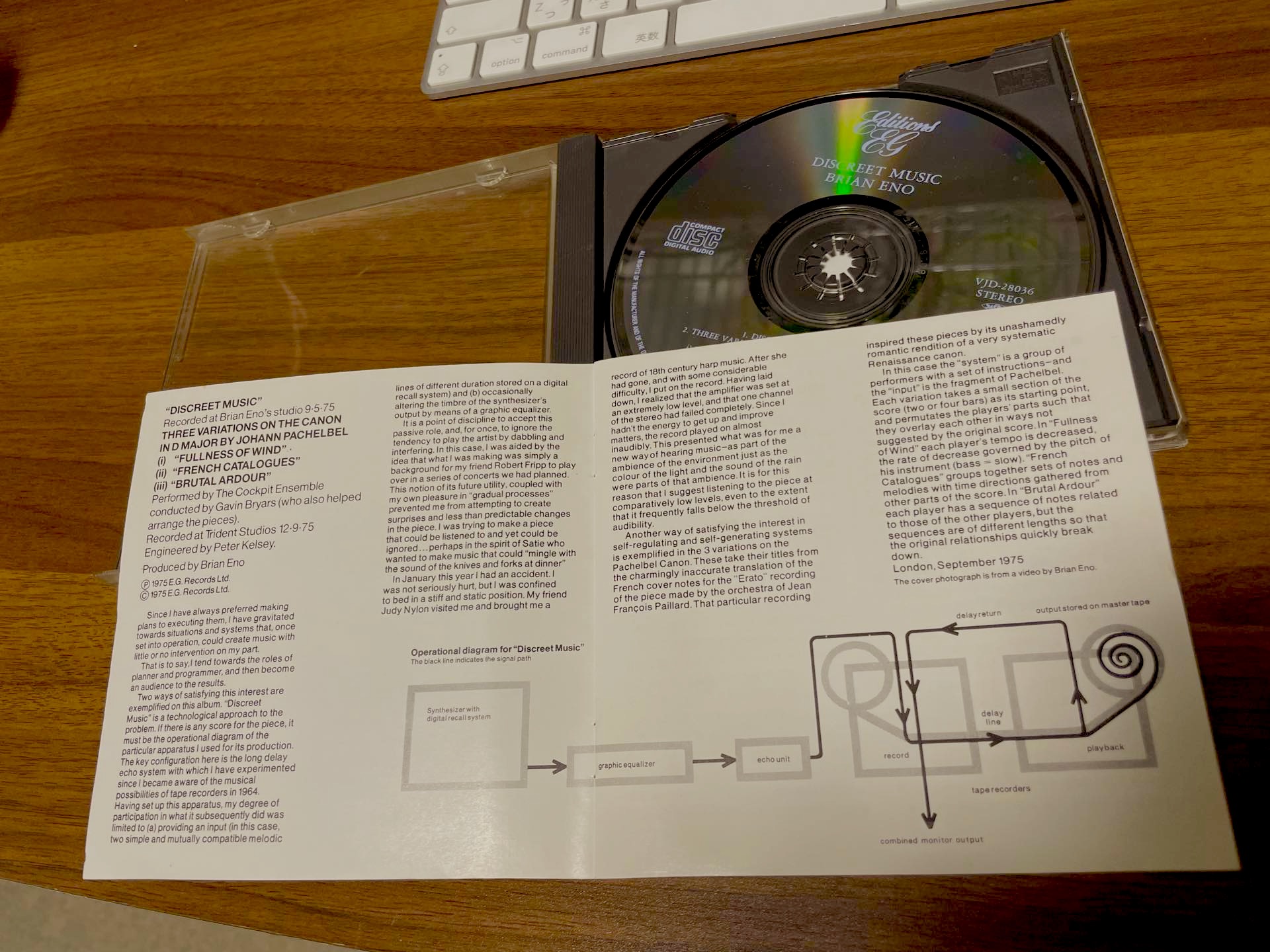

Discreet Music(2004リマスター、オリジナルは1975年)

Brian Eno による、テープループを使用し超ロングディレイを生み出し、オーバーダビングしていく手法を用いたアンビエント作品。

シンセ(EMS)⇒EQ⇒エコーユニット⇒テープレコーダー(A)に録音と同時にスルー出力する⇒もう一台のテープレコーダー(B)のリールで巻き取ると同時にテープレコーダー(A)にプレイバック音をセンド ※「⇒」は音声信号の流れ

という文章にするとよくわからない複雑な仕組みですが、シンセのフレーズを弾くと超ロングディレイが生み出されループを繰り返しながら減衰していくというシステムで構築されています。これが約30分間続くわけですが、CDやLPの裏ジャケットにはこのシステムの図解がありますので興味ある方は購入してみてはいかがでしょう。Enoは後の「Music For Airports(1979)」等でもテープループを重ねて制作した作品をリリースしています。

この記事を書いた人

デジランド・デジタル・アドバイザー 坂上 暢(サカウエ ミツル)

学生時代よりTV、ラジオ等のCM音楽制作に携り、音楽専門学校講師、キーボードマガジンやDTMマガジン等、音楽雑誌の連載記事の執筆、著作等を行う。

その後も企業Web音楽コンテンツ制作、音楽プロデュース、楽器メーカーのシンセ内蔵デモ曲(Roland JUNO-Di,JUNO-Gi,Sonic Cell,JUNO-STAGE 等々その他多数)、音色作成、デモンストレーション、セミナー等を手がける。