Roland Integra-7 のバランス出力

「なんとなくはわかっているけど・・・」という音楽制作に必要な知識をおさらいする

【今さら聞けない用語シリーズ】第一弾。

今回は私たちが普段使っている「オーディオ・ケーブル」についてのお話です。「バランスとアンバランスって何?」「えっフォーンでバランスってあるの?」という方もぜひお読みいだければと思います。

- なぜケーブルで音が伝わるのか?

- ケーブルと端子(プラグ)の種類について

- RCAケーブル

- フォーンケーブル

- 実は二種類あるフォーンケーブル

- TRSとTSの違い

- ホット、コールド、グラウンド

- バランス(均衡)方式

- アンバランス方式(不平衡)

- XLR(キャノン)ケーブル

- すべてバランス方式にする必要はあるか?

- ステレオヘッドホン・イヤホン

- スピーカーケーブルとの違い・注意事項

まずは基本中の基本

「なぜケーブルで音が伝わるのか?」

・・とみなさんは考えたことはありませんか?あまりに当たり前のことなので普段は気にしませんが、よく考えると不思議ですよね?

音は「空気の振動(波)」ということはご存じかと思います。真空の宇宙空間では音は伝わりません・・・映画「ゼログラビティー」ではスペースシャトルが爆発した時も音は出てなかったと思います・・なお「電波」は真空中でも伝わりますので宇宙空間でも無線で話ができます。

一方、電気(ここでは交流電流)ですが、実はこれも同じ「波」、、ということは、、、

「音の波を電気の波に変えて、また音の波に戻すことが可能なんじゃね?」と思いついた人はスゴいですね。そして実際に「エレキ・ギター>オーディオ・ケーブル>アンプ」という接続においては

エレキギターの仕組み

たとえばエレキギターのピックアップというのは、弦の振動を電流に変換してくれる装置です(磁場中で電線が動くと電気が生じる・・というあの原理ですね)

つまり

そしてアンプに届いた電流が増幅されてスピーカーで「空気の振動=音」になるというわけです。なんとなくお分かりいただけたでしょうか?

ちなみにダイナミックマイクの場合は、下図の用に「空気の振動」を「電気信号」に変換するということが行われています。

ダイナミックマイクの構造(イメージ)

そして電気信号に変換された音はスピーカーで音に変換されます。

ダイナミックスピーカーの構造(イメージ)

ちなみにこの電気信号ですが、これにもちゃんと速度があります。したがってマイク>ケーブル>アンプ(+スピーカー)という変換の過程では実はごくわずかな遅れが生じています。しかしこの電気信号は(信号が通過する媒質によって異なりますが)光の2分の1程度といったとてつもなく速いスピードなので「ほぼゼロ」として扱われる場合が多いのですね。

【関連記事】音の基本知識 音とはなんでしょう?

ケーブルと端子(プラグ)の種類について

元々ケーブルは、扱う信号の種類によってさまざまな種類が存在します。

・・・等々、まさに多種多様。初めて聞く名前もあるかもしれません。

さて、楽器周辺で我々がお世話になっている「アナログ・オーディオ・ケーブル」は主に以下の機材同士を接続する際に使用されます。

- ギターとアンプ

- シンセとミキサー

- マイクとミキサー

- DJミキサーとアンプ

・・などなど

それではこれら「アナログ・オーディオ・ケーブル」にはいったいどんな種類があるのかメジャーなものから紹介していきましょう。

RCAケーブル

DJ機器、映像、音響機器でおなじみのRCAケーブル(ピンケーブル)。端子(先端の接続部分:プラグ)はピン端子、ピンプラグなどと呼ばれます。受け側(メス)はピンジャック。

オーディオ信号の他に映像信号の伝送にも使用されます。ゲーム機器、レコーダーとテレビの接続などでもよくお目にかかるケーブルですね。ステレオ信号(左右の音声)を伝送する場合は2本必要です(一般的には赤=右、白=左)

レコーダーやゲーム機器とテレビを接続する際は映像用にもう一本、計3本のRCAケーブルを使用しますが、最近はデジタル方式の映像音声を行うHDMIなどが主流となっています。

コレちょっと古いよねさすがに↓

HDMIケーブル(タイプA)

フォーンケーブル

両端に「フォーンプラグ」が取り付けられたケーブルです。「シールド」とよばれることもあります。もともと昔は標準タイプが電話交換機用に使用されたのが名前の由来です。受け側(メス)はフォーン・ジャック。

写真の4種類のプラグですが、「ミニミニ」「ミニ」「標準」といった大きさの他にも「プラグ先端がいくつにわかれているか?」という違いに気づきましたか?そうです、左から「2,2,3,3」と分かれていますね。

ギターやシンセ等の楽器でよく使うのは「標準」フォーンケーブルですが・・・・

実は二種類あるフォーンケーブル

ここで「??」と思われた方も多いのではないでしょうか(特にギタリストの方)。じつは標準フォーンケーブルには扱う信号の数によって「TRS」と「TS」という2種類があるのです。

数の違いは信号の転送方法の違いとなりますが、フォーンプラグのそれぞれの名称を覚えておきましょう。

- スリーブ(S)

- リング(R)

- チップ(T)

- 絶縁リング

とよびます。そしてそれぞれの名称をくっつけて、上が「TRS」フォーン(プラグ)、下が「TS」フォーン(プラグ)と呼ばれています。

ギターとアンプを接続する俗称「シールド」は「TSフォーン<>TS」フォーンですね。

TRSとTSの違い

ここでTRSとTSの違いをまとめてみると

- TRS:3極(3種類の信号をやりとり):・モノラル信号・バランス接続、またはステレオ信号・アンバランス接続

- TS:2極(2種類の信号をやりとり):・モノラル信号・アンバランス接続

実はアナログ・オーディオ・ケーブルの信号のやりとりには「バランス」と「アンバランス」という2種類の方式があるのです(アンバランスは略して「アンバラ」などとも呼ばれますね)

「TRSはステレオ信号じゃないの?」という方も多いと思いますが、TRSは後で出てくるXLR(キャノン)ケーブル同様「モノラルでバランス接続」として使用されるケーブルでもあるのです。

ローランドのシンセ音源モジュール「INTEGRA-7」のリアパネルのアウトプット・フォーン・ジャックは3極の「TRS」(バランス)です(TSも使用可能)。

「バランスとアンバラ」という言葉は一度は聴いたことがあると思います。

と漠然とは知っている方も多いのではないかと思いますが、それはなぜでアンバラとは一体なにが違うのでしょうか。

ホット、コールド、グラウンド

ここで交流電流(家庭のコンセント)で電球を光らせることを考えてみてください。コンセントからは「2本」の電線でスタンドとつなぐ必要がありますね。そして電流はプラスとマイナスで行ったり来たりします。

ちなみに家庭の交流電流は、関東では50Hz(ヘルツ)関西では60Hzという単位(1秒あたりの振動数)で山と谷を行ったり来たりしているわけです。すると蛍光灯はその構造上、周波数の倍、すなわち1秒間に100(120)回ちらついていることになります。

さて、ケーブルを伝わるオーディオ信号は交流電流ですので同じ考え方ができます。良くこんな図を見かけますが

上図で山の部分(+)が本来の信号をHOT(ホット)、逆向きがCOLD(コールド)

「コールドはホットの逆相(ぎゃくそう)」という表現ができます

さて、ここで一つ問題がありまして、オーディオ信号は非常に小さな信号なのでノイズの影響を受けやすいのです。したがってケーブル内にある2本の芯線を金網状のもので覆う(シールド)処理が行われ、シールドはグラウンド(GND)に接続されます。以上HOT,COLD,GNDの3本の電線を使用する接続方法を「バランス」=平衡(へいこう)方式とよびます。

TRSの断面図イメージ

バランス(均衡)方式

「GROUND(グラウンド)」「HOT(ホット)」「Cold(コールド)」の3種類で信号を伝送するのが「バランス」方式ですが、たとえばここでノイズが割り込んできたとします。繰り返しますが元の信号のCOLDはHOTの逆相です。※信号の形はイメージです

ノイズはホットとコールドの両方に同じ位相で入り込みます。・・・ここがポイント。

バランス回路において、信号は最終的にアンプ部分でコールドの位相を反転させホット信号にミックスするという処理が行われます。音には「ある信号の同相同士が足されると信号は倍になり、逆相同士が足されると打ち消し合う」という性質があります(ノイズキャンセリング・ヘッドホンやレコーダーのセンターキャンセル機能等はこれを利用したものです)

したがって(理論的には)最終的に回路でミックスされた元の音声信号は倍、ノイズは打ち消し合うという現象がおこります。

これがバランス方式がノイズに強いという理由ですが、バランス方式はケーブルや回路が複雑になるため、コストが割高になるというデメリットが有ります。

アンバランス方式(不平衡)

一方、アンバランス方式ですが、これはグラウンド(シールド)をコールドとしても使用する方式。つまり「ホットとグランドの2種類」で信号をやりとりする方法です。バランスと比較するとノイズには弱くなりますが安価で済むというメリットがあります。

ギターで使うケーブルはTS、すなわちアンバランス方式です(シールドをコールドとして併用)

TSの断面図イメージ

XLR(キャノン)ケーブル

キャノン社(カメラのCanon社ではありません)が作ったので一般的には「キャノン・ケーブル」と呼ばれます。キャノン・コネクタがついた3ピンのケーブル。バランス接続の代表格ケーブルですね。

マイクや高価格帯のシンセ、ステージピアノ等で使われていますが、一目瞭然、3種類の信号のやりとりを行っています。したがって「バランス」方式対応。構造上頑丈なのと、ロックがついて抜けにくいという特徴があります。

XLR(キャノン)ケーブル

なお「1,2,3」と3つのピンが見えますが、現在では

- 1番グランド

- 2番ホット

- 3番コールド

が国際標準となっています。古い機器だと「3番ホット」という場合がまれにあるかもしれないので念のため注意してください。

XLR(キャノン)出力端子

すべてバランス方式にする必要はあるか?

さて代表的なケーブルを紹介してきましたが、何でもバランス接続にすればよいか、というと必ずしもそうでは無いと思います。

例えばステージ上でケーブルを20m引き回すといった場合は、当然ノイズの影響も受けやすくなるので「バランス」接続がオススメです。しかし自宅で数m間の接続といった場合では、ノイズの影響をさほど気にしなくてもよいのでアンバランスでも問題無いでしょう。そもそもバランス出力の無い機種も多いですよね楽器は・・

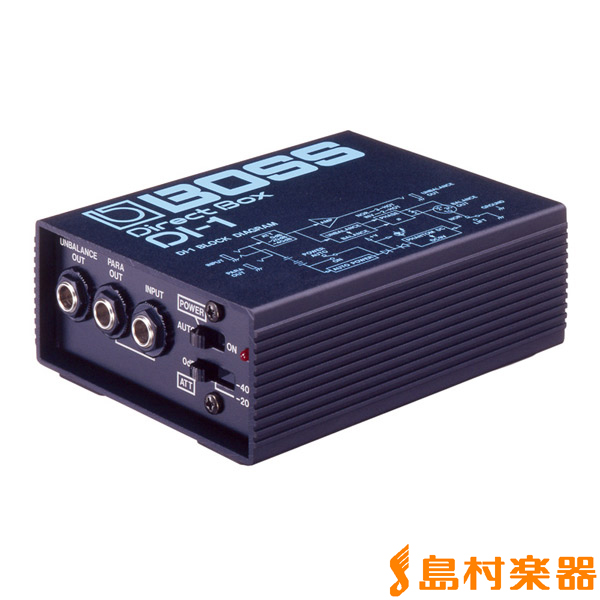

ライブなどでアンバランス出力しかもたないシンセを使用する際は、DI(ダイレクトボックス)を使用してバランス変換するケースもあります。*「DI」:直接(ダイレクト)接続(インジェクション)の略で「DI」は「ディーアイ」と呼ばれます。

後述するスピーカー・ケーブルなどもアンバランスが中心。・・・というわけで、バランスとアンバランスはうまく使い分けることがよいですね。

ステレオヘッドホン・イヤホン

一般的なイヤホン、ステレオヘッドホンで使用されているプラグは3極なのでバランス方式? と思いがちですが、ヘッドホンでは2つの異なる信号(ステレオ信号)を受ける必要があるので、実はアンバランス駆動です(高級ヘッドホンにはバランス駆動タイプの製品もあります)

一般的なヘッドホンのジャック

また最近、スマホでマイクの信号をやりとりするなどの用途で使用されている4極タイプも存在しますが、これもアンバランス。

4極ステレオミニ

一件見た感じは同じように見えるケーブルも、実はまったく異なる方式で信号のやりとりを行っているのですね。

「4極ステレオミニ(ステレオミニ4極プラグ)」(TRRS)には2種類ある

4極のステレオミニプラグには「OMTP」と「CTIA」という種類に大別することができます。

それぞれの違いですが、プラグの先端から下記の様になっています。

OMTP(Open Mobile Terminal Platform)

- Left

- Right

- Mic

- Ground

CTIA(Cellular Telephone Industry Association)

- Left

- Right

- Ground

- Mic

つまり「OMTP」と「CTIA」の違いは先端から3番めと4番目がMicかGroundか?ということですね。

この4極は非常に多くの規格があって、メーカー機種によってバラバラというカオス状態でしたが、近年はiPhoneで使用されるCTIAが中心となっているようです。しかし一部Androidデバイス等ではOMTPを採用しているものもあるので、変換後、リモコンやマイクが動作しないといったことも起こりえます。イヤホンやヘッドホンの4極のステレオミニプラグを3極のステレオフォーンに変換する場合は、相互の機器がどちらの規格なのかをまず確認する必要があります。

ちなみにiPhoneもCTIAとなっています。イヤホンの仕様に「iPhone対応」と表示されていればCTIAということですね。

スピーカーケーブルとの違い・注意事項

スピーカーケーブルはスピーカーとパワーアンプを繋ぐケーブルですが、プラグの形状は、2ピンフォーン、XLR、バナナプラグ、スピコン・・とこれまた多種多様。したがって間違いやすい接続の代表選手。

スピコン

プラグの形状もさることながら、スピーカーケーブルはそもそも構造が他のケーブルとは異なっています。

パワーアンプからの出力は大きな電流なので、当然スピーカーケーブルはもそれに耐えうるように太めの芯線が使用されています。インピーダンス(交流抵抗※関連記事参照)も低いのでそもそも「ノイズに強い」部分。したがって通常シールドもされていないアンバランス伝送となります。

たまにギターで使うTSケーブルをスピーカーの接続に使っている方がいますが、あれは間違い・・・というか最悪の場合火事になる可能性もあるので注意してください。逆にスピーカーケーブルをギターに使うとシールドされていませんから「ノイズまみれ」になってしまいます

他にも間違いやすい接続例としては「TRSをギターに使う」というのがありますが、なにかとトラブルのもとになるので避けたほうがよいでしょう。

★

というわけで種類の多いオーディオ・ケーブル、バランス・アンバランスについてご紹介してきましたが、正しい知識で正しく使うことが大切ですね。それではまた~

バランス仕様のTSRケーブルが登場!

E.D.GEAR 2TRS2C1.5

TRSケーブル/1.5メートルの2本セット

JANコード:4514812108671

-長さ/数量:1.5メートル x 2本

-プラグ:ステレオ標準プラグ ー XLR(オス)

-オーディオインターフェイスとスピーカーの接続にオススメ

E.D.GEAR 2TRS2C1.5-3.0

TRSケーブル/1.5メートルと3.0メートルの2本セット

JANコード:4514812108688

-長さ/数量

–1.5メートル x 1本

–3.0メートル x 1本

-プラグ:ステレオ標準プラグ ー XLR(オス)

-オーディオインターフェイスとスピーカーの接続にオススメ

発売日

2023年1月27日(金)

この記事を書いた人

デジランド・デジタル・アドバイザー 坂上 暢(サカウエ ミツル)

学生時代よりTV、ラジオ等のCM音楽制作に携り、音楽専門学校講師、キーボードマガジンやDTMマガジン等、音楽雑誌の連載記事の執筆、著作等を行う。

その後も企業Web音楽コンテンツ制作、音楽プロデュース、楽器メーカーのシンセ内蔵デモ曲(Roland JUNO-Di,JUNO-Gi,Sonic Cell,JUNO-STAGE 等々その他多数)、音色作成、デモンストレーション、セミナー等を手がける。