MIDIキーボードとは?という記事で紹介したMIDIキーボードですが、この記事では実際にどんな製品を選んだらよいかをいくつかのポイントに分けてご紹介してみたいと思います。

MIDIキーボード選びのポイント

まずMIDIキーボード製品には主に下記のような仕様の違いがあります。

- 鍵盤数:25 / 32 / 37 / 48 / 61 / 73 / 76 / 88 など

- 鍵盤サイズ:ピアノと同じ標準サイズ、小型のミニ鍵盤、スイッチ式など

- 鍵盤タッチ:ライト・ウエイト、セミ・ウエイト、ハンマーアクション、スイッチ式

- 鍵盤機能:アフタータッチやベロシティー対応の有無

- 搭載コントローラー:パッド、スイッチ、スライダー、スクリーン、ベンダーなど

上記の違いによってサイズと価格が異なってくるわけですね。

鍵盤数

デスクの上など限られたスペースに配置する場合、鍵盤数の少ないコンパクトなモデルのほうが良さそうですね。しかし、和音など入力する際、鍵盤数が少なくなればなるほど一度に弾ける音域が制限されていきます。

オクターブキー(オクターブ単位で上下にシフトできる機能)を使えば少ない鍵盤数でもピアノの音域である88鍵盤分をカバーできるのですが、上記写真のモデルの場合、例えば右手でソシレ(G)、左手でオクターブ下のソは同時には弾けませんね。鍵盤やってる人はよく分かると思いますが、よくルート音(ここではソ)は左手でオクターブ重ねて弾いたりするんですよね(レット・イット・ビーのイントロなどがそれ)。もちろんオーバーダビングを行ったり、DAW側で音程を下げたり重ねたりはいくらでもできるのですが、二度手間になるし間違いも起きやすいです。できれば1回の入力で終わらせたいですね。ピアノ演奏がメインでなければコンパクトモデルというのは選択肢に入れて良いと思います。

ドラム音源の中には何種類ものハイハット、スネア、シンバルなどが広範囲の鍵盤に割り振られているのも多いのですが、その場合、鍵盤数によっては同時に叩ける音色数が限られてしまい叩きたいフレーズが一度で入力できないことが起こり得ます。

またソフト音源の中には、演奏には使用しない低域の鍵盤を「奏法を変更するスイッチ」として使っているものがあります。その場合、鍵盤数が少ないと、スイッチを変更しながら右手で演奏することはできません。下図のソフト音源(Session Guitarist)では、ギターの発音域外(図ではC1〜B1の音域)の鍵盤をミュートやトレモロ、スライドやハーモニクスなどの音色切り替えスイッチとして使用しています。青い部分(ギターの音域)と同時に使うためには56鍵盤以上(実質61鍵盤以上)が必要になります。

なおモデルによって鍵盤の最低音がC、E、A・・といろいろ種類があるので、それも考慮する必要があります。下記のNative Instruments Kontrol S61であればこの場合ぴったりですね。

というわけで、自分の使うソフト音源とのマッチングも重要ですが、ある程度鍵盤が弾ける人は、可能な限り多めの鍵盤数をおすすめします。個人的には88鍵盤が理想なんですが、このあたりは予算、スペース、使い勝手のバランスを考えて選んでください。スタジオでは61鍵、持ち出しでは25鍵といったように複数使いもいいですね。ちなみに73や76鍵盤のMIDIキーボードは以外とニッチな存在らしくあまり見かけません(Studiologic SL73 Studioなどくらいかも)。

筆者は複数のキーボードをパソコンに接続しておいて、入力するフレーズに応じて使い分けています。複数台のキーボードは同時に使えるセッティングになっているので、例えばA,B,C三台のMIDIキーボードを使い、「Aの鍵盤を弾きながらBに接続されているサスティンペダルを踏んで、Cのベンダーでピッチベンドをかける」という意味があるのかないのかよくわからない使い方も可能です。

🎹 鍵盤数の用途別比較

| 鍵盤数 | 特徴 | 用途イメージ |

|---|---|---|

| 25〜32鍵 | コンパクト・A4サイズ程度 | モバイルDTM、カフェでの作曲 |

| 37鍵〜49鍵 | 省スペースと実用性のバランス | 自宅制作、限られたスペースで効率よく作業したいとき |

| 61鍵〜88鍵 | 本格演奏対応・セミウェイト/ハンマーアクション鍵盤もあり | 演奏重視、ピアノ経験者、本格派の作曲やレコーディング |

鍵盤サイズ・タッチ・機能など

ミニ鍵盤は小型でスペースを取らないし軽量で可搬性も良いのは確かですが、人によっては最初は弾きにくいかもしれません。ただキー幅も小さいので、逆に手が小さい人(お子さん、初心者)にとっては弾きやすいという特徴もあります。筆者の場合、左手で10度音程(ドから1オクターブ上のドのさらに右側のミ)以上でも届きました。とは言っても実際に両手でミニ鍵盤をバリバリ演奏するということはほとんどありませんが、、、(ミニ鍵盤88鍵という製品はあまり見かけないですね。)

これが限界でした(12度)

蛇足ですが手が大きかったことでも有名な作曲家のラフマニノフは13度(ドから上のラ:半音で21個上)までとどいたそうです(!)

ピアノが弾けてピアノの演奏をメインで打ち込みたいのならピアノタッチがベストなので、スペースがあるならそれが理想ですね。ただしピアノタッチは得てして重くなったり高価になる傾向があります。

もしMIDI端子が備わっている電子ピアノであれば、MIDIキーボードとしても活用できます(筆者も自宅で使ってます)。あえてMIDIキーボードではなくNuma X PianoのようなステージピアノをMIDIキーボードとして活用するという選択肢もあると思います。ピアノの練習もできますしね。

シンセ音色やオルガン音色などを演奏する機会が多い場合、重たいピアノタッチだと逆に弾きづらい場合もあります。たとえばピアノタッチ鍵盤でオルガンのグリッサンドを多用するのはかなりの修練なので、その場合はライト・ウエイト、セミ・ウエイトを選びましょう。

ベロシティー / アフタータッチ

モバイル用途の製品以外であればベロシティー(音の強弱などを表現する値)は大部分が対応しています。ドラムの打ち込みで強弱つけて入力する際などもベロシティーは必須と言えるでしょう。

アフタータッチ(鍵盤を押し込むことでコントロール信号を出力する機能)は、主にシンセの演奏表情をつける際などに使用する機能ですが、アフタータッチ対応のソフト音源を使用する場合、鍵盤を押し込むことによってビブラートやフィルターといった音色や音程、音量などをコントロールすることが可能になります。またポリフォニック・アフタータッチ対応のMIDIキーボードとソフト音源を使用する場合、鍵盤ごとに独立した効果を得ることができます。例えばドミソを押さえ、ミだけ深く押し込むとミの音だけにビブラートがかかるといったバリエーション豊かな演奏が可能になります(※注)。

アフタータッチ機能が付けばそれだけ高価になるので、もしアフタータッチ対応の音源を使用しないのならアフタータッチ機能は不必要です。

Native Instruments KONTROL S-Series MK3 シリーズはポリフォニック・アフタータッチ対応

注)アフタータッチには、チャンネルアフタータッチ(すべての鍵盤を同じように検知する)とポリフォニックアフタータッチ(鍵盤ごとに異なる圧力を検知できる)があります。単に「アフタータッチ」という表記の場合は前者のチャンネルアフタータッチを指していることが多いです。

パッド

パッドやコントローラーの必要性ですが、これには個人差があると思います。パッドはドラム音源などを叩く感覚で演奏したり、指一本で和音を演奏したり、DAWの録音開始/停止、トラックミュート、シーンの切り替えなど様々な機能を振り分けることもできます。

鍵盤やパッドでドラム音色を演奏する「指ドラム(フィンガードラム)」に慣れている人で、主に鍵盤を使うという人(私もそう)はパッドはあまり使わないかもしれません。逆にパッド入力のほうが演奏しやすいという人も多く、実際にパッド部分だけを独立させた「MIDIパッド」も数多く発売されています(下図はYAMAHAのFGDP-50)。このMIDIパッドについてはまた別の記事でご紹介したいと思います。

いずれにせよパッドは「使う人は使うけど使わない人は全く使わない」という傾向があると思いますので、自分の制作スタイルに合わせて選んでください。

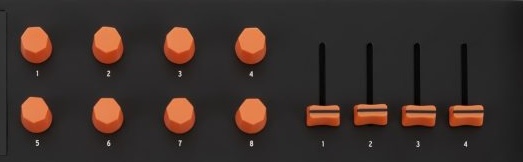

スライダー / ノブ

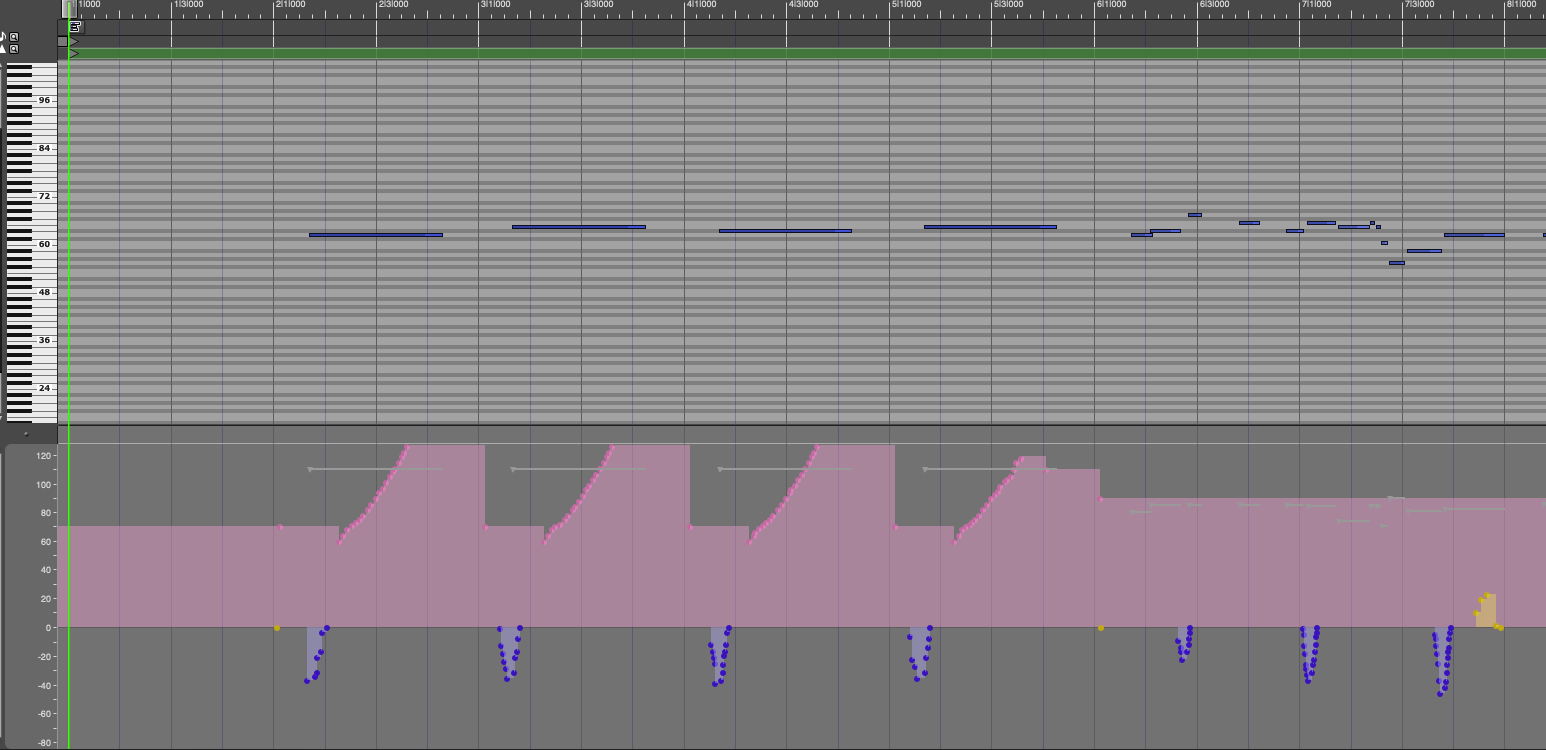

楽器パート各トラックの音量バランスを取ったり、シンセ音色でノブを回して「ギューン」と音を変えたりするなど、スライダーやツマミはリアルタイムで直感的に操作できるので重宝します。一方、アーティキュレーション(音に表情を付ける表現など)や各トラックの音量変化は「DAWの入力ツールを使ってトラックごとに精密に入力する」という人はスライダーはそんなに使わないかなあと思います。リアルタイムでスライダーを使ってスムースなカーブを正確に入力するって結構難しいんですよね。

DAWで打ち込んだアーティキュレーションの例(あまり緻密ではなかったですね・・)

ベンダー

リアルタイム入力(クリックに合わせて録音する方式)をしない方はあまり使う機会がないと思いますが、主に音程を変化させるときに使用するベンダーもレバー式、ホイール式、ジョイスティック式、タッチストリップ式など様々な形状があるのでこれは実際に触って見ることをおすすめします。

なおベンダーは機種によって出力するベンドデータのレゾリューション(解像度)が異なります。レゾリューションが比較的粗い機種の場合は、滑らかに音程が変化してくれない場合もあります。レゾリューションはスペックには表記されない数値なので、こればかりはDAWに接続してレコーディングしてみないと実際にどれだけの細かさでデータが出力されているのかわかりません。お店でソフト音源を鳴らせる環境があれば、超ゆっくりベンダーを動かしてみて、滑らかに音程が変化するかどうか試してみるのも良いでしょう。

というわけで、MIDIキーボードはスペックの違いによって25鍵で1万円以下もありますが、88鍵盤ピアノタッチで豊富なコントローラーが搭載されたモデルは20万円前後と価格帯も非常に幅が広いです。総合的に自分の制作スタイルに合わせじっくり選んでみてください。なおDAWなどの音楽制作ソフトやソフト音源が最初から付属しているモデルも多く、購入してパソコンと接続すればすぐに音楽制作を始めることができます。

いかがでしたか?MIDIキーボードは自分のスタイルに合ったものを選ぶのが大切ですね?

「オススメのMIDIキーボード9選」もぜひご覧いただいて参考にしていただければと思います。

【2025版】オススメのMIDIキーボード9選はこちら

この記事を書いた人

デジランド・デジタル・アドバイザー 坂上 暢(サカウエ ミツル)

学生時代よりTV、ラジオ等のCM音楽制作に携り、音楽専門学校講師、キーボードマガジンやDTMマガジン等、音楽雑誌の連載記事の執筆、著作等を行う。

その後も企業Web音楽コンテンツ制作、音楽プロデュース、楽器メーカーのシンセ内蔵デモ曲(Roland JUNO-Di,JUNO-Gi,Sonic Cell,JUNO-STAGE 等々その他多数)、音色作成、デモンストレーション、セミナー等を手がける。