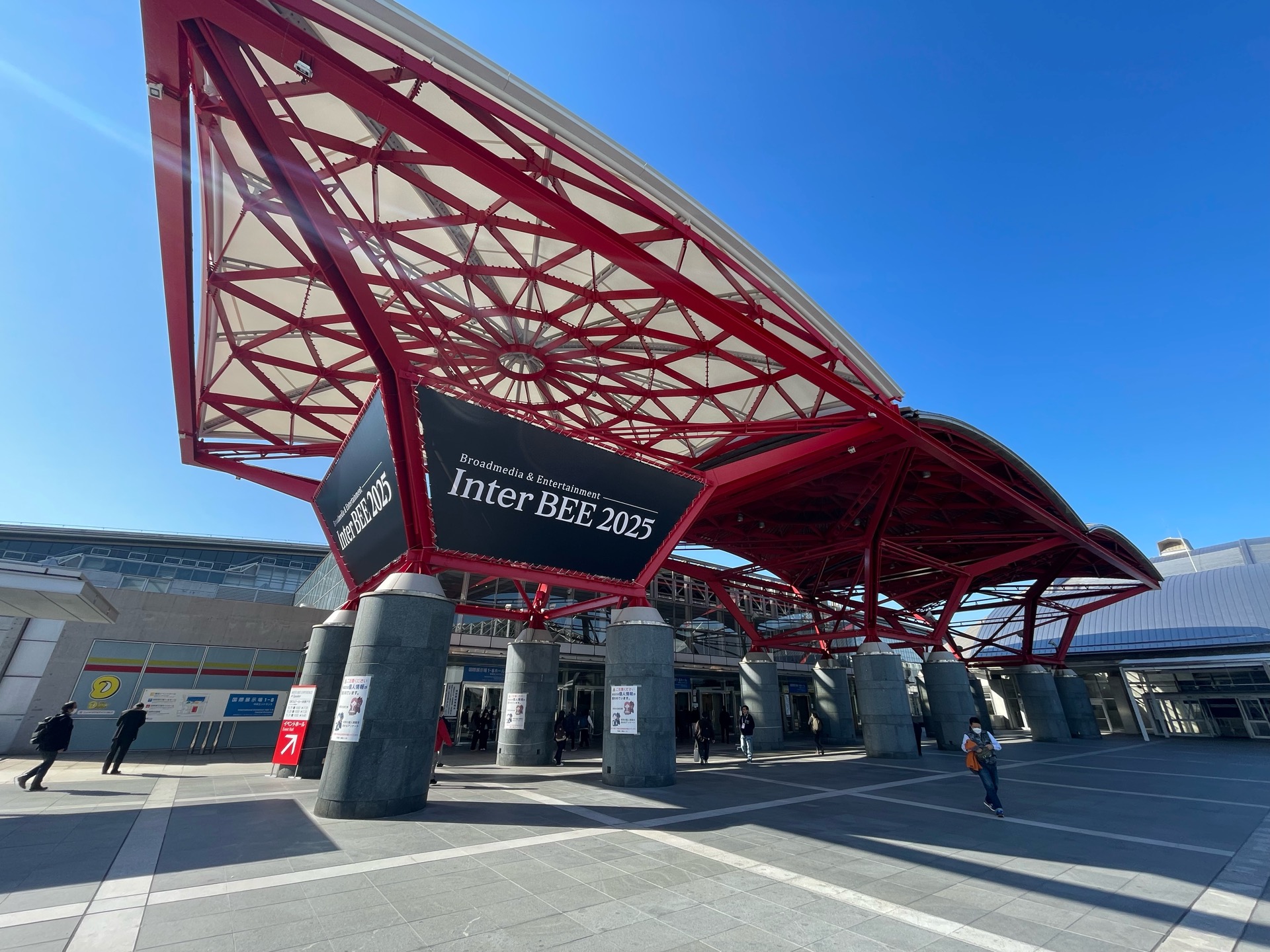

Inter BEE (インタービー)は、放送・映像・音響・通信といったプロフェッショナル向けの機器やソリューションが一堂に会する、日本最大級の展示会です(本年度の入場者数は34,072人でした)。国内外のメーカーやディベロッパーが最新の収録機器、ミキシングコンソール、スピーカー、マイクロフォン、配信システム、ポストプロダクション関連ツールなどを出展し、現場のエンジニアやクリエイターが実際に触れながら情報収集できる場になっています。

出展者数は1,079社/団体、出展小間数は1,985小間とのことですが、今回はプロオーディオ部門の中で気になった機材やブース、音楽制作・配信環境に役立ちそうな機材のごく一部をダイジェストでご紹介いたします。(※記事は随時更新していきます)

ここがプロオーディオ部門の会場であるHall 2。全体ではHAll 8までを占めますので、一日では回りきれないほどのボリュームです。

それでは色々と見ていきましょう。(順不同)

GENELEC

入口を進むと真っ先に目についたジェネレックジャパンさんのブースです。

Genelecのメイン・モニター・シリーズに新たに加わる同軸3ウェイ・SAMメイン・モニター「8380A」が展示されていました。カスタムカラーオーダー。120色もあるんですね。

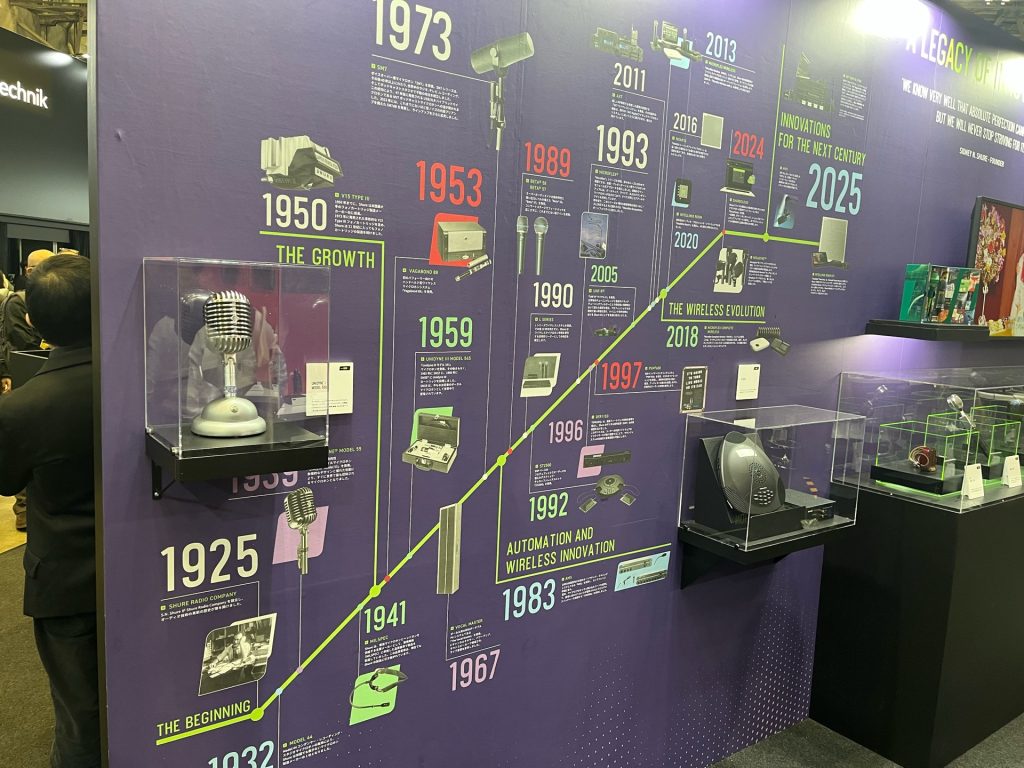

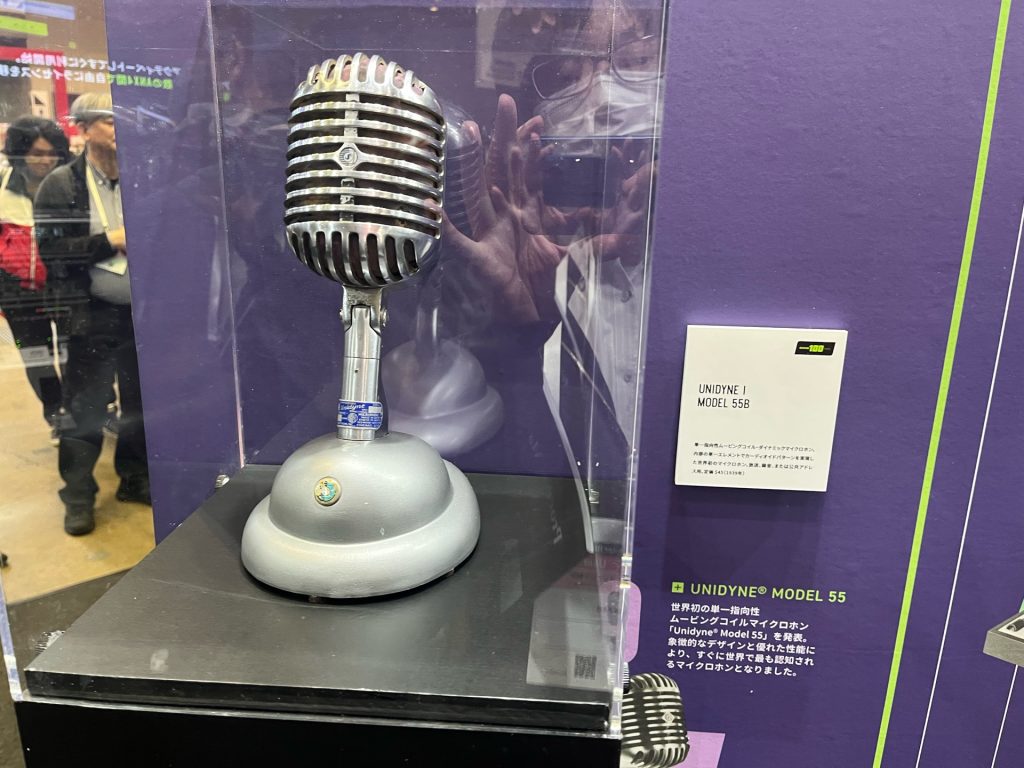

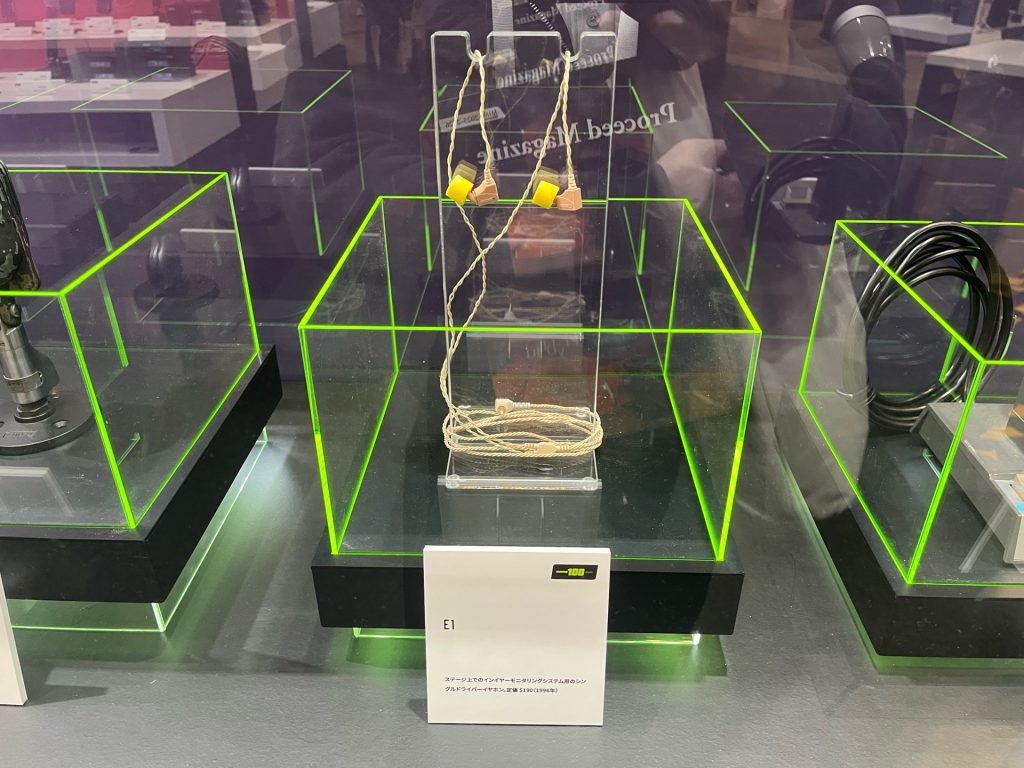

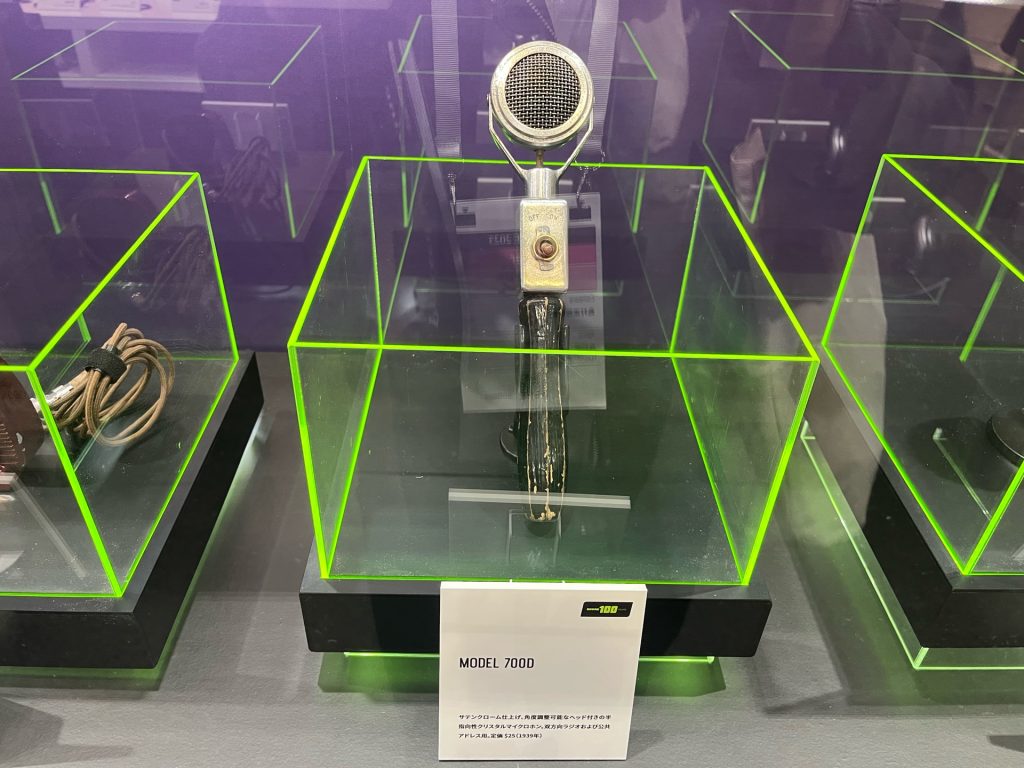

SHURE

100周年を迎え、ブランドの歴史を体感できる展示や、新製品の放送用マイクアレイDCA901を中心に、ライブ・会議・コンテンツ制作向け製品を展示。各新製品のセミナーも開催していました。

WAVES

話題のWavesの圧倒的なサウンド技術を活かした一体型ライブミキシングコンソール「eMotion LV1 Classic」を中心に展示。

eMotion LV1 Classicは、Wavesの圧倒的なサウンド技術を活かした一体型ライブミキシングコンソール。64モノラル/ステレオ入力チャンネル、44モノ/ステレオバス:8グループ、24Aux、8マトリックス、3マスター、キュー、32ビット浮動小数点ミックス・エンジン(44.1~96 kHz)を搭載、21.5インチのマルチタッチスクリーンでパワフルなフィジカルコントロールが可能です。

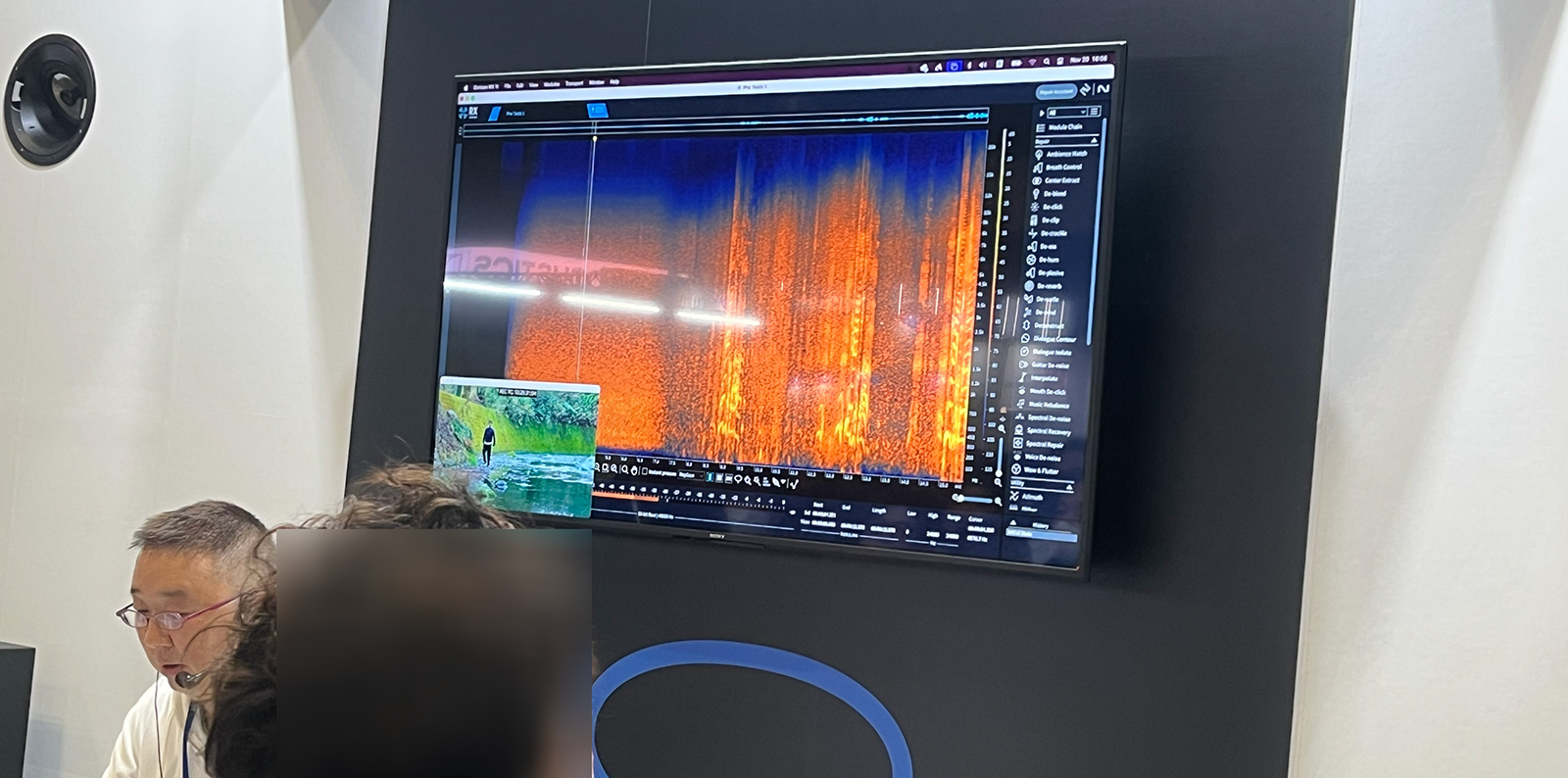

iZotope

マスタリングでおなじみのOzone 12、新たなフラッグシップとなるイマーシブ対応リバーブEquinox、そして業界標準のRX 11を中心としたPost Suiteを中心に展開。

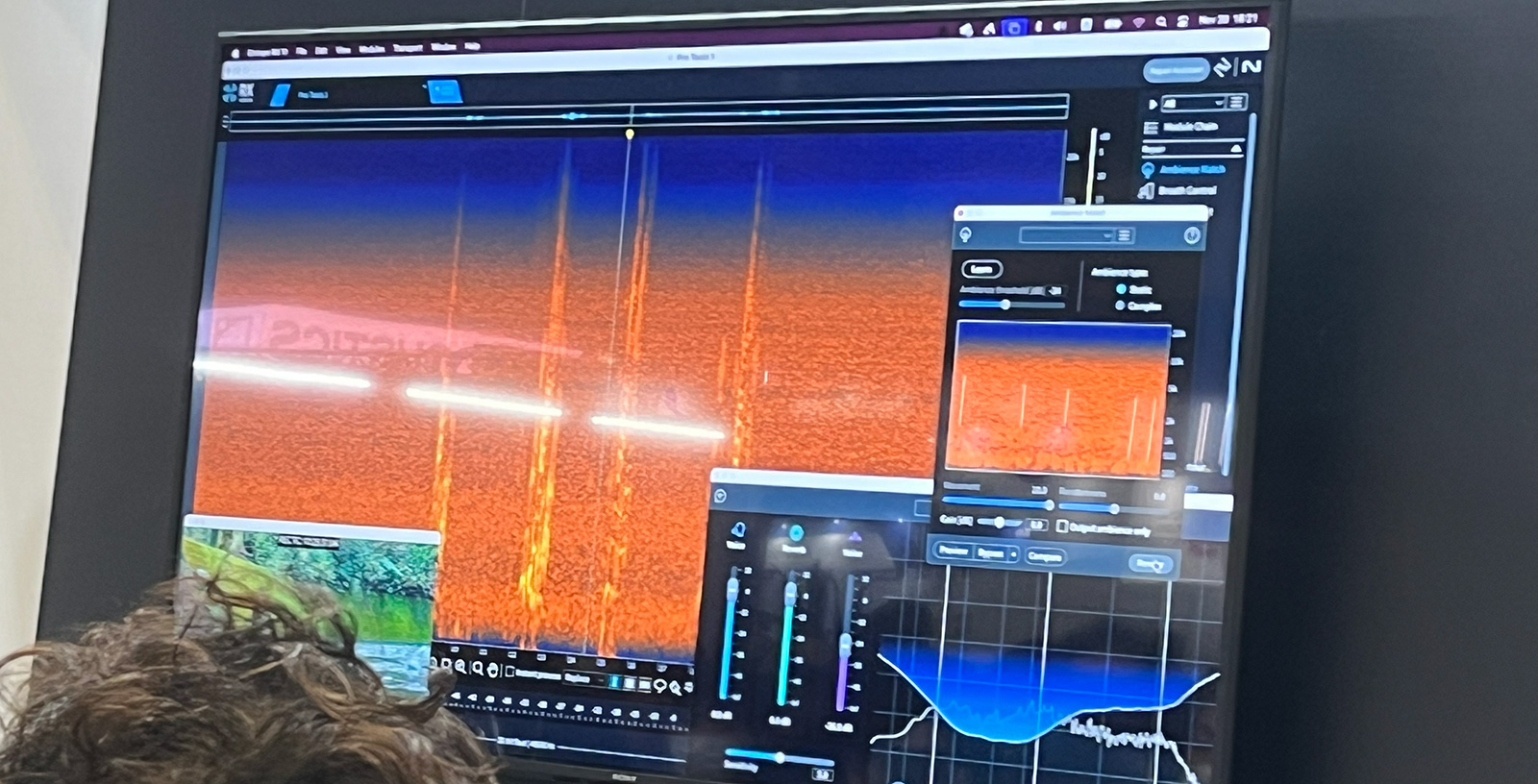

さらに会場では、iZotopeによるセミナーも開催。写真は、ポストプロダクション向けの最新機能を紹介するイベント 「Post Product Preview」 の様子で、ブースは多くの来場者で賑わっていました。

登壇したのは、テレビドラマをはじめ生放送やイベント、舞台など、多岐にわたる音響効果の現場で活躍する牧瀬 能彦氏。

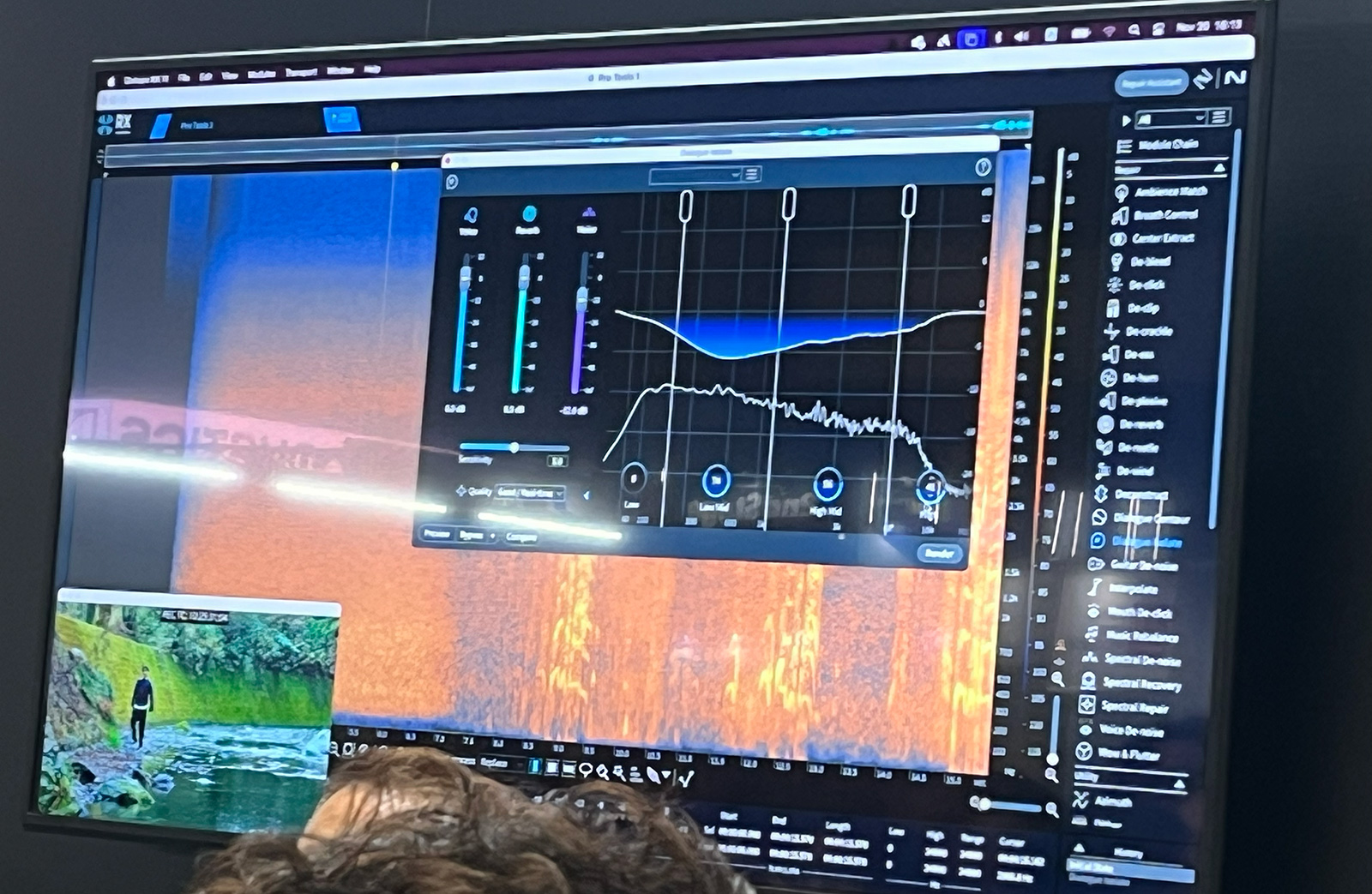

実際にドラマで使用された映像・音声データを題材に、セリフと環境音をどのように分離・軽減するかを解説されました。川のせせらぎなど不規則なノイズを自然に処理するには高度な編集が必要ですが、RXを使えばセリフに違和感を残さずにノイズを大幅に抑えられることを実演。

デモでは、RXの「Dialogue Isolate」モジュールを使用。RX 10までも十分に実用的でしたが、最新版 RX 11 では「Dialogue De-reverb」が統合されたほか、上位グレードの Advanced ではマルチバンド設定が追加され、不要な帯域を保持したままノイズ成分をより正確に処理できるようになりました。さらに新搭載の「Bestモード」により、従来より高精度な処理が可能です。GoodモードとBestモードを切り替えて比較した際には、処理精度の違いが明確に感じ取れるほどでした。

また、「Ambience Match」の紹介も行われました。このモジュールは環境音を分析し、別の録音に適合させたり、新たに生成したりする機能を持っています。スタジオで収録したADR音声に、実際のロケ現場の背景ノイズを加えることで、シーン全体の自然なつながりを再現できるというもの。セミナーでは、Dialogue Isolateと組み合わせて、よりリアルな仕上がりを実現する工程が丁寧に解説されていました。

なお、これまでDialogue Isolateは上位版でのみ利用可能でしたが、RX 11ではStandardグレードにも搭載。プロの映像制作だけでなく、身近な収録や簡易ノイズ処理用途としても活用しやすくなった点が印象的でした。

RX11の詳細はこちら

Solid State Logic (SSL)

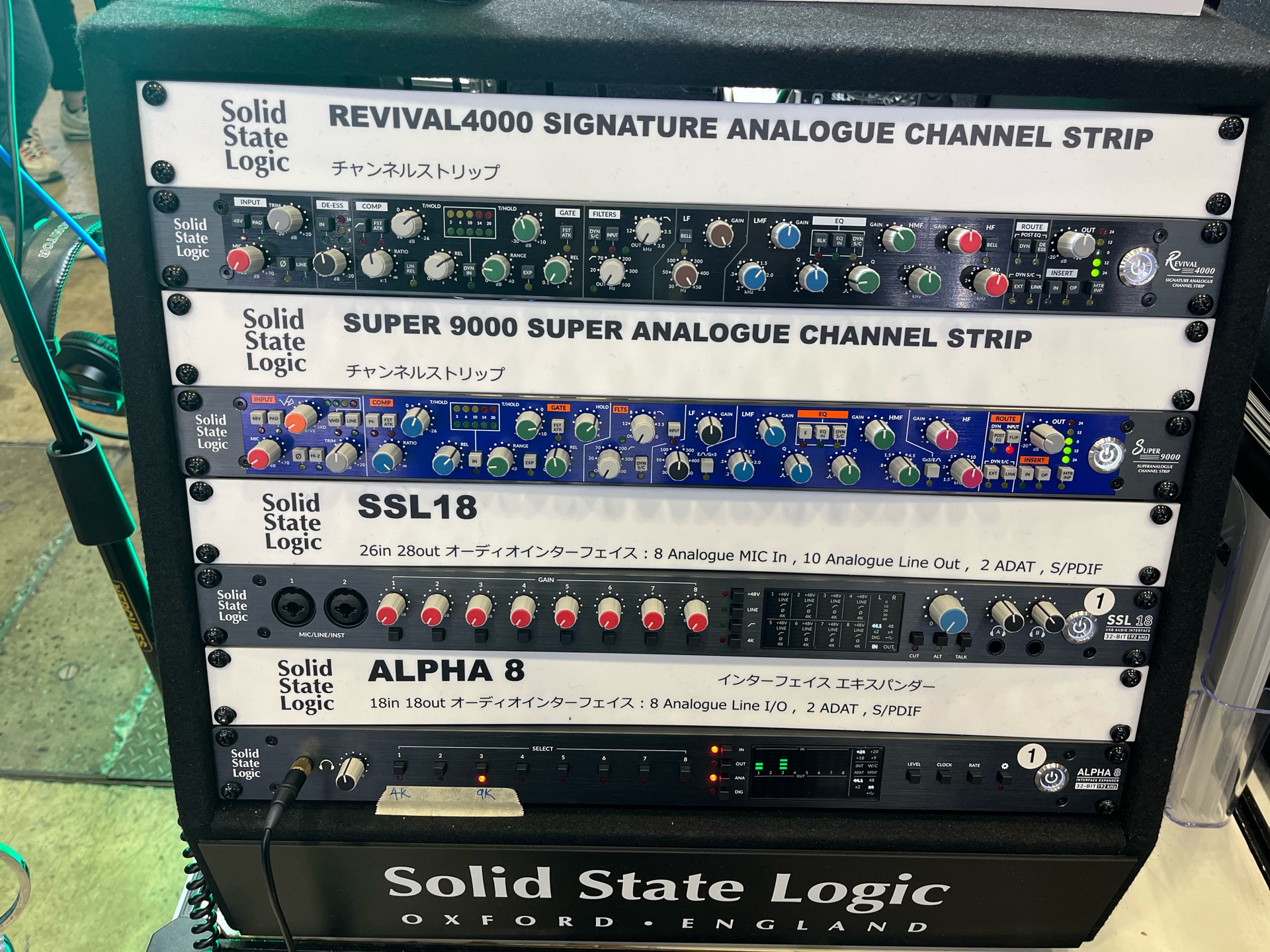

近日発売の9000シリーズコンソールの音を凝縮したアナログ・チャンネル・ストリップ「SUPER 9000」も展示されています。

Solid State Logicの伝説的9000シリーズ・コンソールのサウンドと機能を1Uサイズに凝縮したチャンネルストリップで、SuperAnalogue™とVHD™という2種類のプリアンプを切り替え可能。クリーンで自然なトーンから倍音成分を加えた温かみのある質感まで柔軟に作り分けられます。ダイナミクス・セクションは9000シリーズ譲りの精密なコントロールを備え、EQセクションでは音楽的なGシリーズと精密なEシリーズの特性を切り替え可能。加えて、豊富なルーティングやサイドチェーン機能を搭載し、外部機器との統合やステレオリンクにも対応します。

数々のヒット曲を生み出した9000シリーズのプロフェッショナルな音響的洗練を、現代の制作環境に追加する究極の1チャンネル”といえるでしょう。

「Super 9000」の詳細はこちら

Harrison

昨年からSSL JAPANが国内取り扱いをスタートした、HarrisonAudio社の500シリーズと、伝説的な32Cコンソールのサウンドと機能を備えたアナログ・チャンネル・ストリップ「32Classic MS」等々。

「32Classic MS」は、往年の名機「32Classic」コンソールと同じ設計思想を持つ Jensen JT-MB-CPCAトランス結合型マイクプリアンプ を搭載。70dBのクリーンゲインを確保しつつ、Harrisonらしい温かみと豊かなトーンを実現します。トランスによるわずかなロールオフと柔らかな位相シフトが、どんな音源にも自然な艶を与え、音楽的で心地よいサウンドを生み出します。

また、32Classicコンソールを象徴する 4バンド・パラメトリックEQ をラック機としておそらく初搭載。1970年代以来の設計思想を継ぐそのカーブは、繊細な補正から大胆なトーンシェイピングまで対応します。

さらに特筆すべきは、統合ステレオミックスバスの存在です。リアパネルのサミング端子を使って複数台をカスケード接続すれば、チャンネル単位でHarrison流のミキシング環境を構築できます。フェーダーでバランスを取りながらパン操作も行え、必要に応じて0dBフェーダーバイパスを使いユニティゲインで録音することも可能。複数のユニットを組み合わせることで、ドラムバスやインストゥルメントグループにHarrisonらしい温かさと奥行きを加えながら、既存のシステムを自然に拡張できます

「32Classic」の詳細はこちら

WESAUDIO

アナログ回路をデジタル制御する卓越した技術を誇るヨーロッパ生まれのメーカーです。

デジタルリコールとオートメーション機能を備えたステレオVari-Muチューブコンプレッサー「ngTubeComp(下)」

ngTubeCompは、Vari-Muコンプレッサーの伝統を受け継ぎつつ、最新のデジタル技術を取り入れたアナログコンプレッサーです。本格的な音楽的ダイナミクスを提供するVari-Muコンプを搭載。デジタルリコール機能によってDAWやライブ環境でシームレスな操作が可能です。

GRACE DESIGN

GRACE designの創業者マイケル・グレース氏とイーベン・グレース氏が来日!Inter BEE 2025で製品の一斉展示&豪華抽選会も開催しておりました。ヘッドホンアンプ「m900(税込 126,500円)をガラポンで当てたかたがいらっしゃったそうです。羨ましい〜

そして、新製品「m308」が初お披露目となりました。Lundahl Transformers社製 LL1975トランス を搭載した8チャンネルのダイレクトボックスで、モノラル仕様の「m303」やステレオ仕様の「m303s」に連なる多チャンネルモデルとして設計されています。超低ノイズかつ低歪みで定評のあるLL1975トランスを採用し、「m303s」で評価されたサウンドクオリティを受け継いだ構成となっています。

Franklin Audio

オーストラリア・シドニー発のメーカーFranklin Audio。高品質なレコーディングギアブランドです。比較的お手頃価格というのも嬉しいですね。

Ohma World

ユニークなアイデアで注目を集めてる Ohma Microphones。最大の特徴は、スクリーン(グリル)を自由に交換できる点です。見た目のデザインだけでなく、マイク自体の音響特性まで変化させられるという革新的な設計で、スクリーンはマグネット固定のため着脱も簡単。声のトーンや楽器の個性、その日の表現スタイルに合わせて気軽に付け替えられるため、1本のマイクでありながら、まるで新しい楽器と出会うような楽しさがあります。

さらに本体には複数のカラーバリエーションが用意され、カスタムカラーのオーダーも可能。スクリーンとの組み合わせで自分らしいスタイルを表現できます。会場では、鮮やかなカラーと丸みを帯びたフォルムに足を止める女性も多く、「かわいい!」という声があちこちから上がっていました。音だけでなく見た目にもときめくこのマイクは、表現する楽しさを大切にする女性クリエイターにも響く存在といえるのではないでしょうか。

アンブレラカンパニー

プロトタイプのヘッドホンアンプも展示されていました。

YAMAHA

PA/SRスピーカーやポータブルPA、デジタルミキサー等を中心に展示。イマーシブソリューション体験ルームなども設置されていましたが混んでいて入れませんでした(泣)

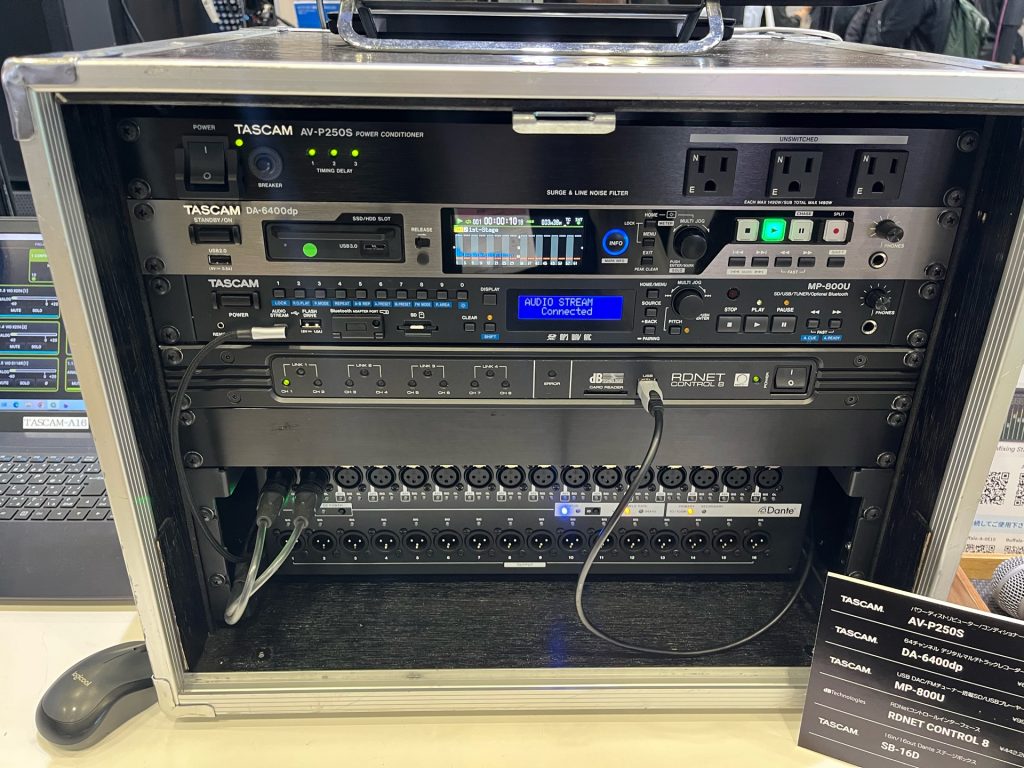

TASCAM

デジタルミキサー『TASCAM Sonicview』にDC電源を追加した電源二重化モデルやフィールドレコーダー等を展示。

FOSTEX

近日発売予定のアクティブモニタースピーカー NF06Aが展示されていました。

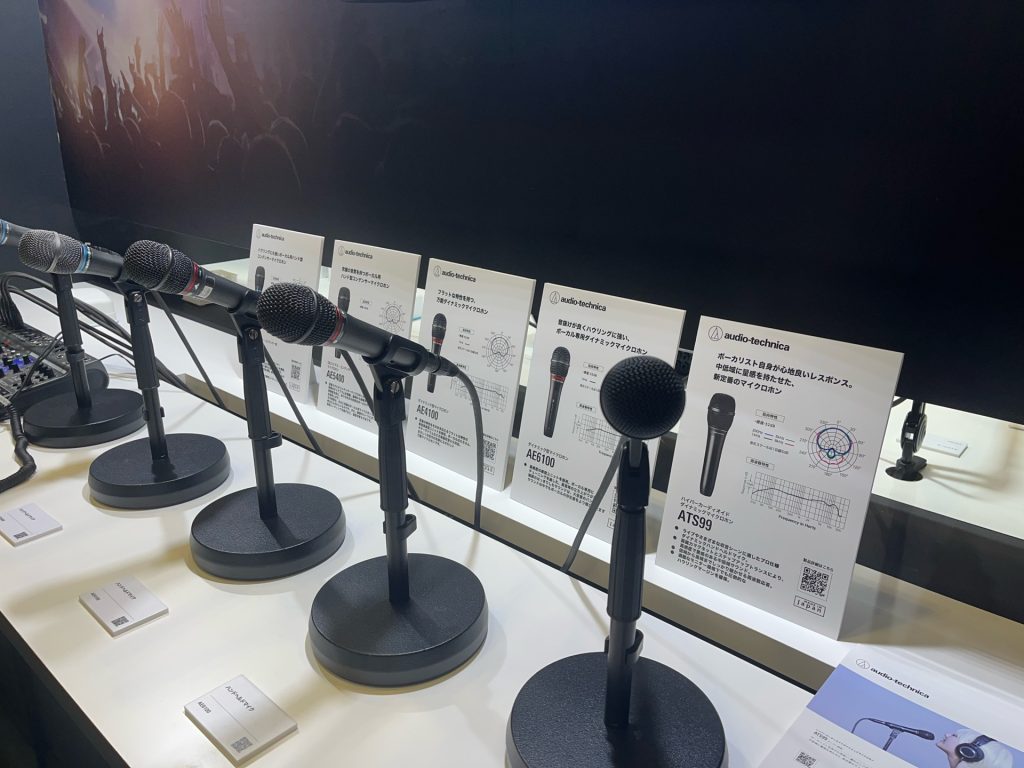

Audio-Technica ( オーディオテクニカ )

DPA

RØDE

HEDD

ベルリン発のHEDDはスタジオモニターMK2シリーズやHEDDphoneを展示。

elysia

ディスクリートA級製品で有名なドイツのElysia。バスコンプ「xmax」、「mpressor」コンプレッサー等も展示されていました。

Roland

ビデオスイッチャー、AVミキサーを中心としたビデオ関連製品を展示。ビデオ・スイッチャー&AVミキサー、リモート・コントロール・アプリ「VenuSet」、タイトル/グラフィックス生成ソフトウェア「Graphics Presenter」などを体験できます。

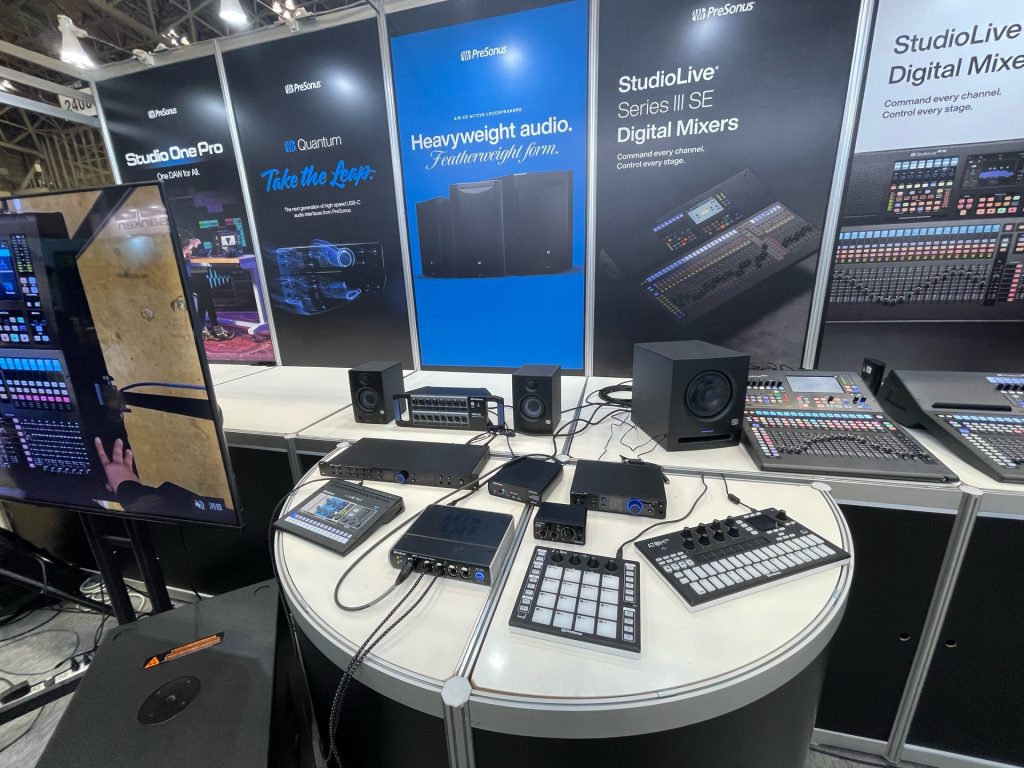

PreSonus

「StudioLive Series III」の後継機種「StudioLive Series III SE」やDAWソフト「Studio One Pro 7」のデモなどが行われていました。

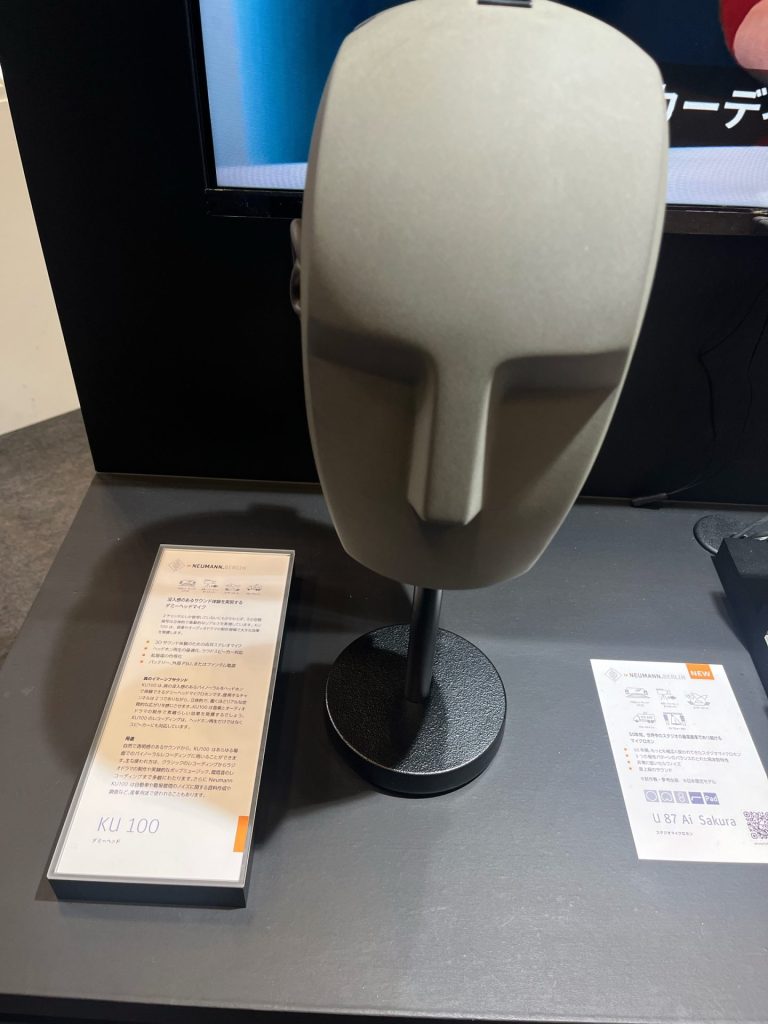

Neumann

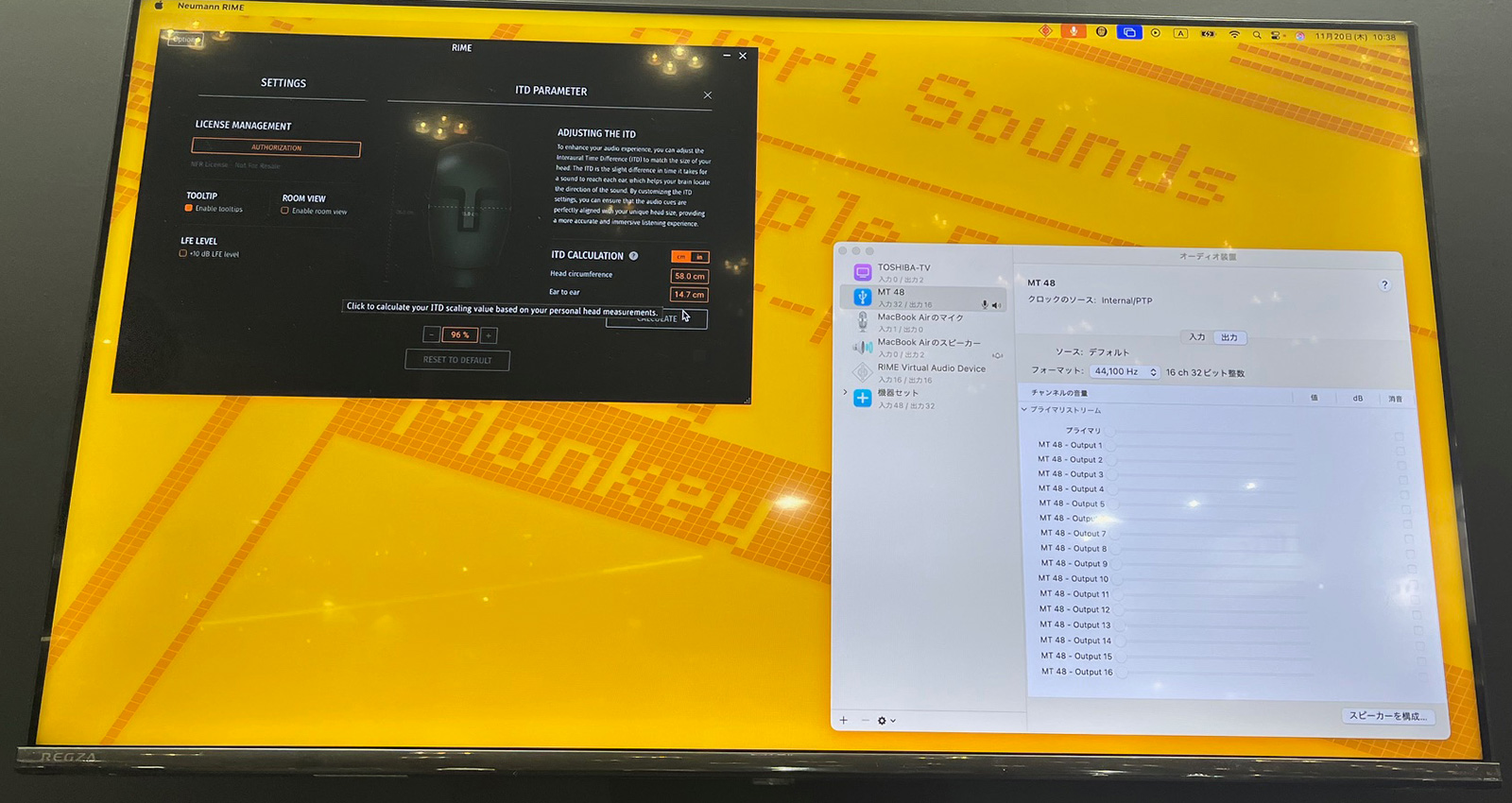

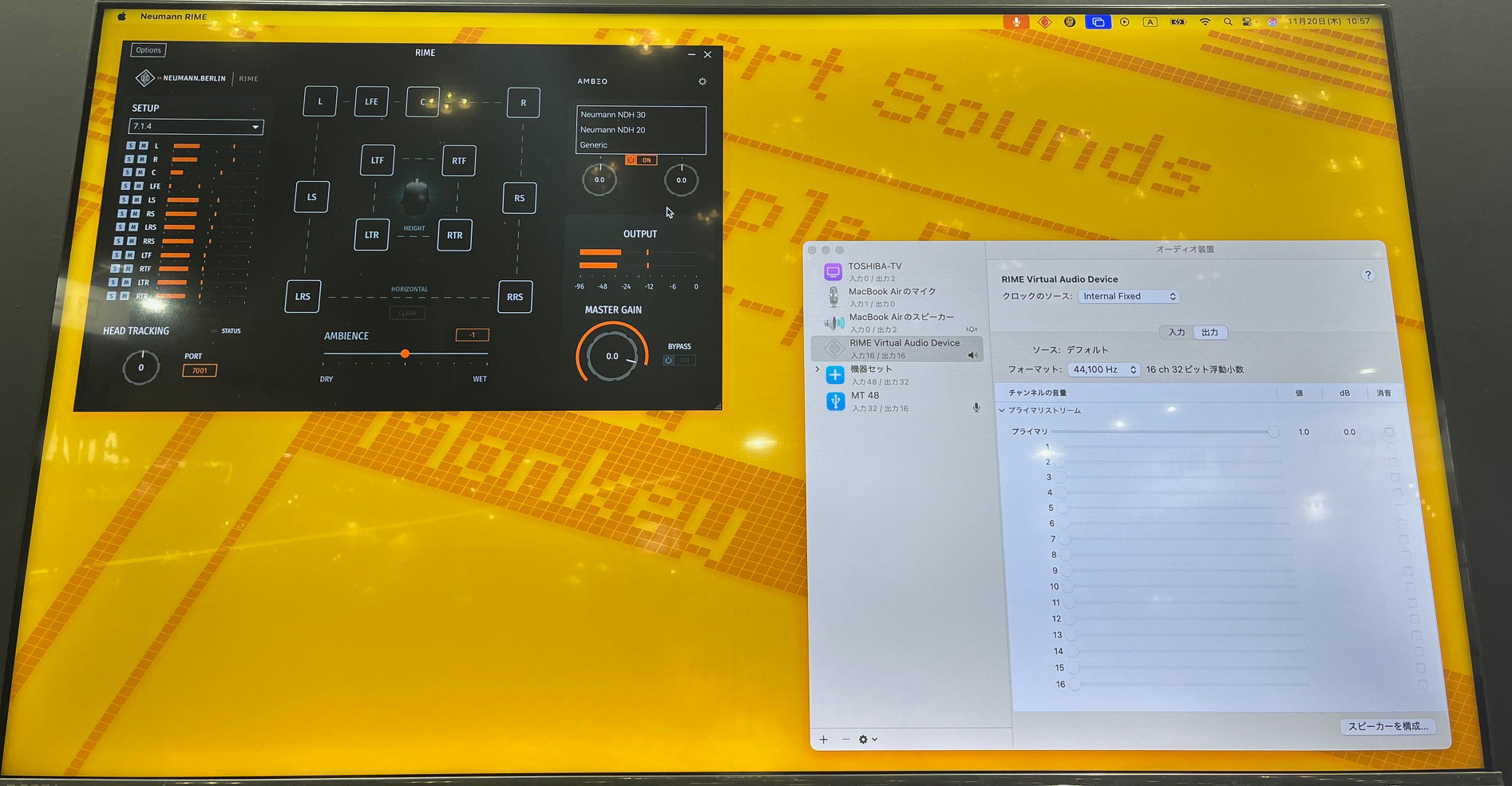

現代の音楽制作・モニタリング環境における“リファレンス再生”をヘッドホンで再現するDAWプラグインRIME(Reference Immersive Monitoring Environment)の体験コーナーやセミナーも開催されていました。

実際に「RIME」を体験してきましたが、ヘッドホンだけでここまで立体的な音場が再現できるのか、と感じる内容でした。RIMEは、ステレオからサラウンド、最大7.1.4までのイマーシブフォーマットをヘッドホンでモニタリングできるプラグインソフトウェアです。本来であれば、7.1.4チャンネルで再生するにはサブウーファーを含め12本のスピーカーを設置する必要がありますが、多くの個人スタジオでは現実的ではありません。そこで、その環境を仮想的にヘッドホンで再現しようというのがRIMEの狙いです。

近年、同様の“仮想イマーシブ”を実現するソフトウェア/ハードウェアはいくつか登場していますが、RIMEはノイマンのリファレンスモニター環境をヘッドホンに持ち込むというコンセプトが特徴です。このテクノロジーは、スタジオモニターKHシリーズとサブウーファーを専用のリファレンスルームに設置し、Multichannel Extension付きのMA 1で最適化。そのセットアップを、ダミーヘッドマイクKU 100とMT 48オーディオインターフェイスを用いて収音し、AMBEOアルゴリズムとノイマン独自のテクノロジーでプラグインに落とし込んでいるそうです。多数の仮想空間を選ばせるのではなく、「1つのリファレンスルーム」を提示する設計になっているのもポイントです。

ブースでは、Apple Musicの空間オーディオ対応コンテンツをRIME側で受け取り、オーディオインターフェイス「MT 48」を介して再生するデモ構成でした。説明によると、頭部伝達関数(HRTF)および両耳室インパルス応答(BRIR)の独自計算を適用することで、音波が頭部や耳でどのように変化するか、さらに部屋の残響特性まで正確にシミュレートしているとのこと。こうした技術には、KU 100を用いた計測のノウハウも活かされているそうです。

体験では、まず頭のサイズを計測してRIMEに入力。その後、画面上で12チャンネルそれぞれを個別にミュートしながら確認できるのですが、ヘッドホン越しでも左右やセンターだけでなく、上方向や背後から音が鳴っている感覚が得られました。最新版となるバージョン1.5では、定位精度の向上や空間のコントロール幅の拡張など、音質面を含めたブラッシュアップが図られているとのことです。

RIMEプラグインは、ノイマンのヘッドホン「NDH 20」「NDH 30」のために最適化されており、それぞれの音響特性と高い製造精度を前提にチューニングされています。その結果、色付けの少ない信頼性の高いサウンドと、シャープな三次元イメージングを実現。しっかりとしたモニタリング用途として使うのであれば、このどちらかのヘッドホンと組み合わせるのが良いとのこと。加えて、OSC互換のヘッドトラッキングデバイスにも対応し、頭の向きに応じて音場が追従するリスニング体験や、ステレオ再生時に“頭内定位”を抑えてスピーカーライクなチェックができる点も、イマーシブ制作とスピーカー互換性の両方を意識した設計と言えそうです。

Sennheiser

Inter BEE Awardプロオーディオ部門を受賞した次世代ワイヤレスシステム「Spectera」、ワイヤレス・システム等を中心に展示。

API

おなじみのミキシングコンソール老舗メーカーAPI。アナログならではの存在感のあるサウンドを生み出す定番コンソール&アウトボード群。

PROEL

PROELは業務用オーディオおよび照明システム、楽器、および関連アクセサリーを国際市場で設計、製造、販売するイタリアのブランドです。

2025年に発売されたばかりの 「PLAYMIX」シリーズ は、手頃な価格ながらも高品質なマイクプリアンプを搭載した小型ミキサーです。周波数を可変できるMIDバンドを備えた3バンドEQ、滑らかな操作感の60mmフェーダー、24ビットDSPエフェクトを内蔵し、さらにMP3プレーヤー機能やUSBメモリーへのダイレクト録音、Bluetooth接続にも対応。48kHzステレオUSBオーディオインターフェースとしても使用できるなど、価格帯を超えた充実の機能を備えています。

会場では、2026年に発売予定の多チャンネル仕様の 「MQ」シリーズ とデジタルミキサー 「DIGIPAD8」 も展示されていました。MQシリーズはPLAYMIXをベースに、チャンネル数の増加に加え、ワンノブコンプレッサーや複数チャンネルをまとめられるステレオ・グループバスを搭載。より柔軟なミキシングに対応するモデルとなっています。

一方のDIGIPAD8は、8チャンネル仕様のコンパクトなデジタルミキサー。3インチのタッチスクリーンディスプレイと7本の60mmモーターフェーダーを備え、直感的な操作が可能です。デジタルミキシングが初めてのユーザーにも扱いやすい設計で、内蔵Wi-Fiによるスマートフォンやタブレット、PCとのリモートコントロールにも対応。さらに、48kHzのUSBオーディオインターフェース機能やBluetoothオーディオストリーミングも備え、レコーディングから配信まで幅広い用途をカバーするモデルとなっていました。

PLAYMIX6

PLAYMIX8

PLAYMIX10

FREEONEX

Dynaudio

デンマークのハイエンド・スピーカー・メーカー「Dynaudio」。

その他各ブース

スピーカーインシュレーターBureen(ブレン)6個入り これは評判良かったですね。

タムラ製作所のコンパクト音声調整卓「f100」ラジオの生放送スタジオ向けに開発されたデジタルミキサーです。

InterBEEならではの「箱馬(はこうま)」制作実演。箱馬は、木板を貼り合わせて作られた箱状の木箱で、舞台や撮影現場などで、高さを出すための土台や踏み台として使われるものです。

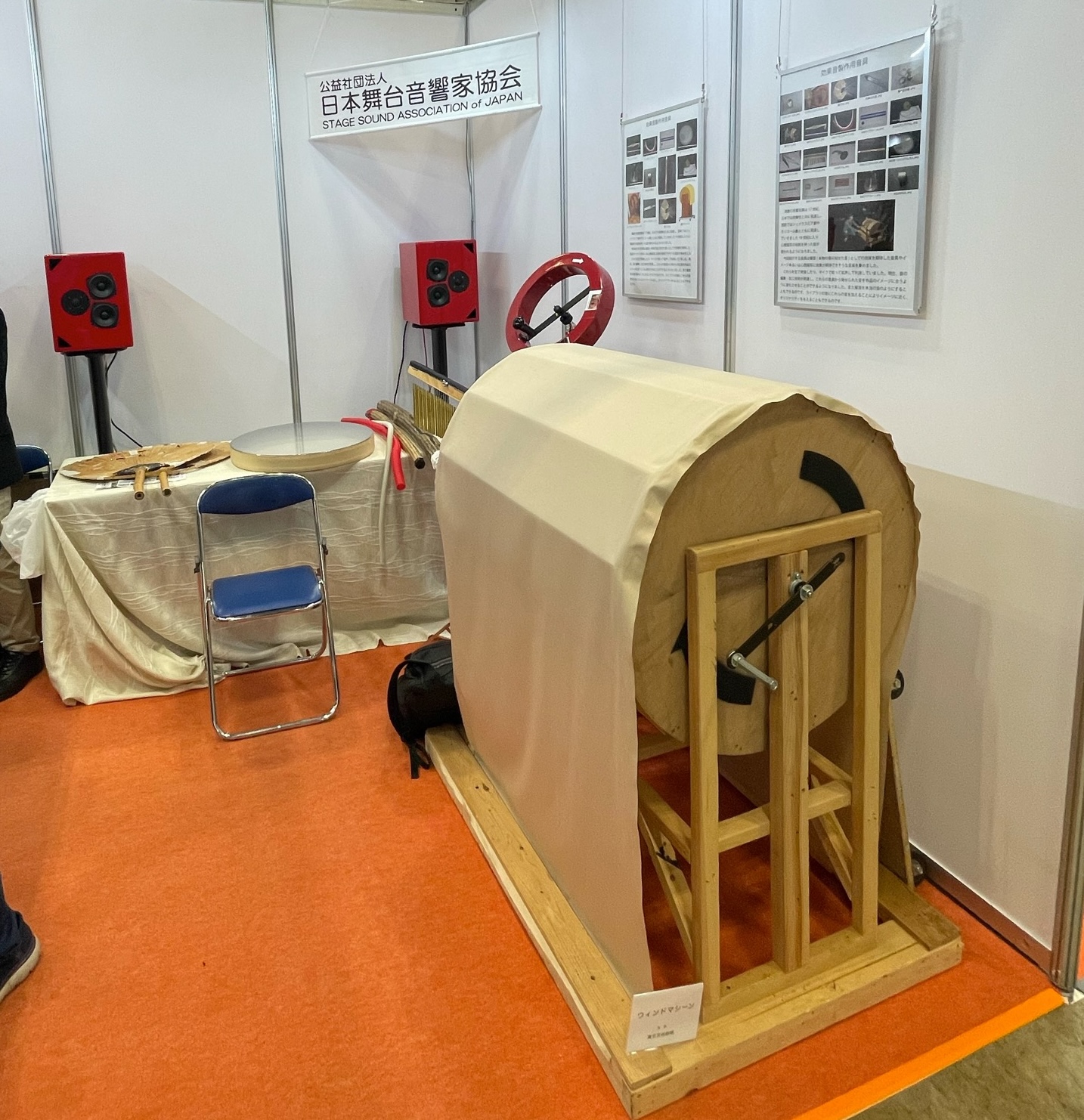

日本舞台音響家協会さんも出展、様々な効果音装置を展示中。右はハンドルを回すと風の音が生まれるウインドマシーンです。

Dolby Atmosが体験できる卵型の椅子

というわけでここで紹介したのはほんの一握りのメーカーと製品でしたが、今年のInterBEEは、イマーシブや、AIを活用したワークフロー効率化の提案が多かった印象です。業界全体がさらに次のフェーズに進み始めている空気がありました。なんとなく会場の雰囲気を感じていただければ嬉しいです。それでは!