タンポは3層構造!

今年の夏は過ごし方を考える夏ですね。

一気に蝉の大合唱が聞こえ始め、改めて8月を感じている富田です。

学生様の皆様は今までと変わらず「夏休みの宿題」があったのでしょうか。

夏休みといえば「自由研究」が思いつく方が多いと思います。

何かについて詳しく調べたり、観察、工作・・・などなど。

今回は工作とは逆を行く分解になるのですが、木管楽器奏者の方必見!

木管楽器に使用されている「タンポの構造について」お話ししていきます。

調整が完了した楽器にタンポが一緒に返ってきた

楽器を調整に出した時に、当社では基本的に交換済みのパーツは、一部を除いてお客様にお渡ししています。

そのタンポを見た時に

「こんなに汚れていたんだ」

「すごい変色している」

「音孔(トーンホール)の跡や溝が深い」

など、色々な感想を持たれることがあると思います。

ただ、「キレイなのにどうして交換したんだろう」

と疑問に思ったことはありませんか?

タンポの構造とその疑問の解明もしていきます。

基本的なタンポの構造は3層構造

タンポの構造は基本3層構造。

<<百聞は一見に如かず>>ならば見た方が早い!

タンポを分断してしまいましょう!

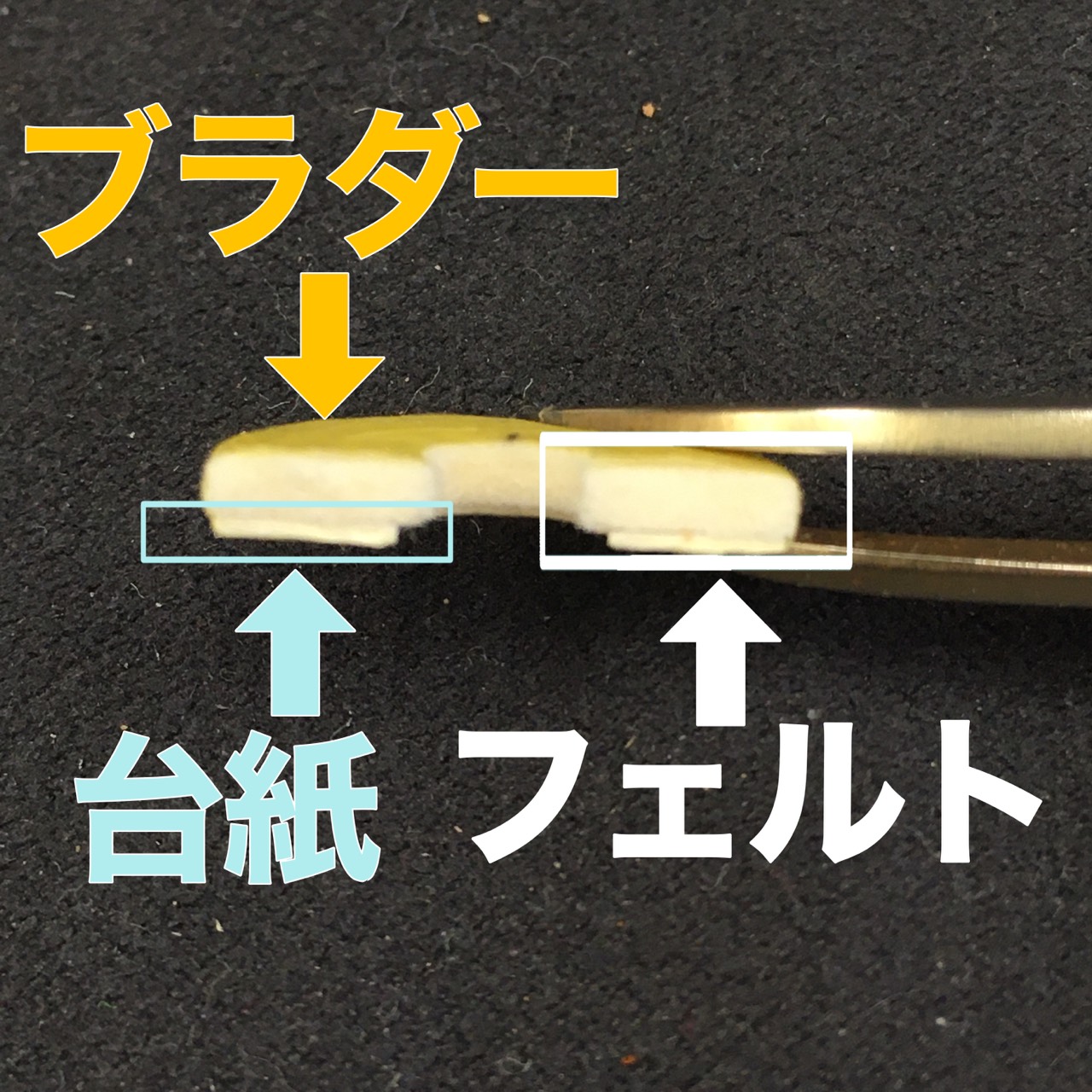

フルート

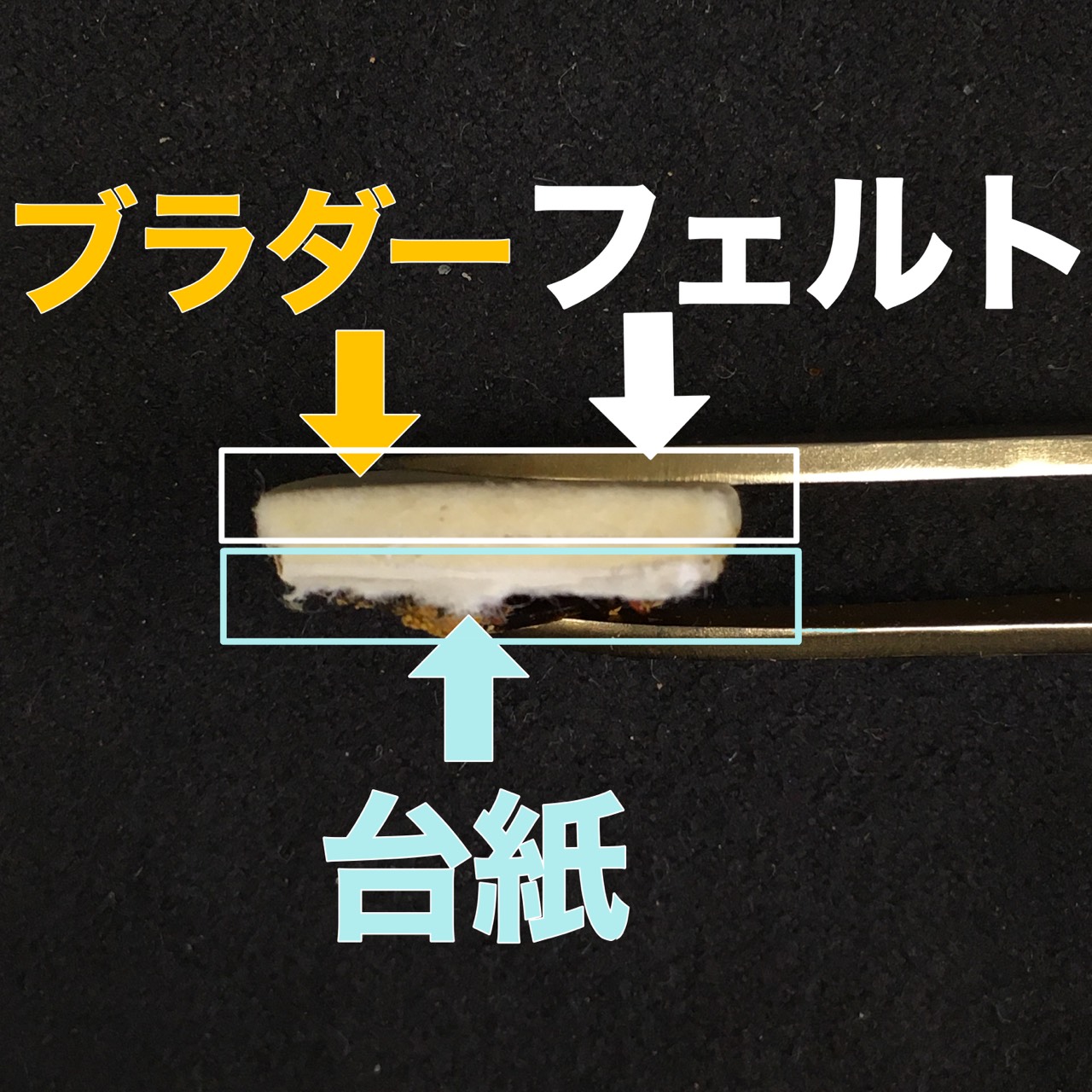

クラリネット

画像にあるようにフルート、クラリネットはブラダー(フィッシュスキン)、フェルト、台紙の3層構造です。

フルートの一部メーカーやバスクラリネット等の大型になってくるとタンポの中心にリベットがついているモデルもあります。

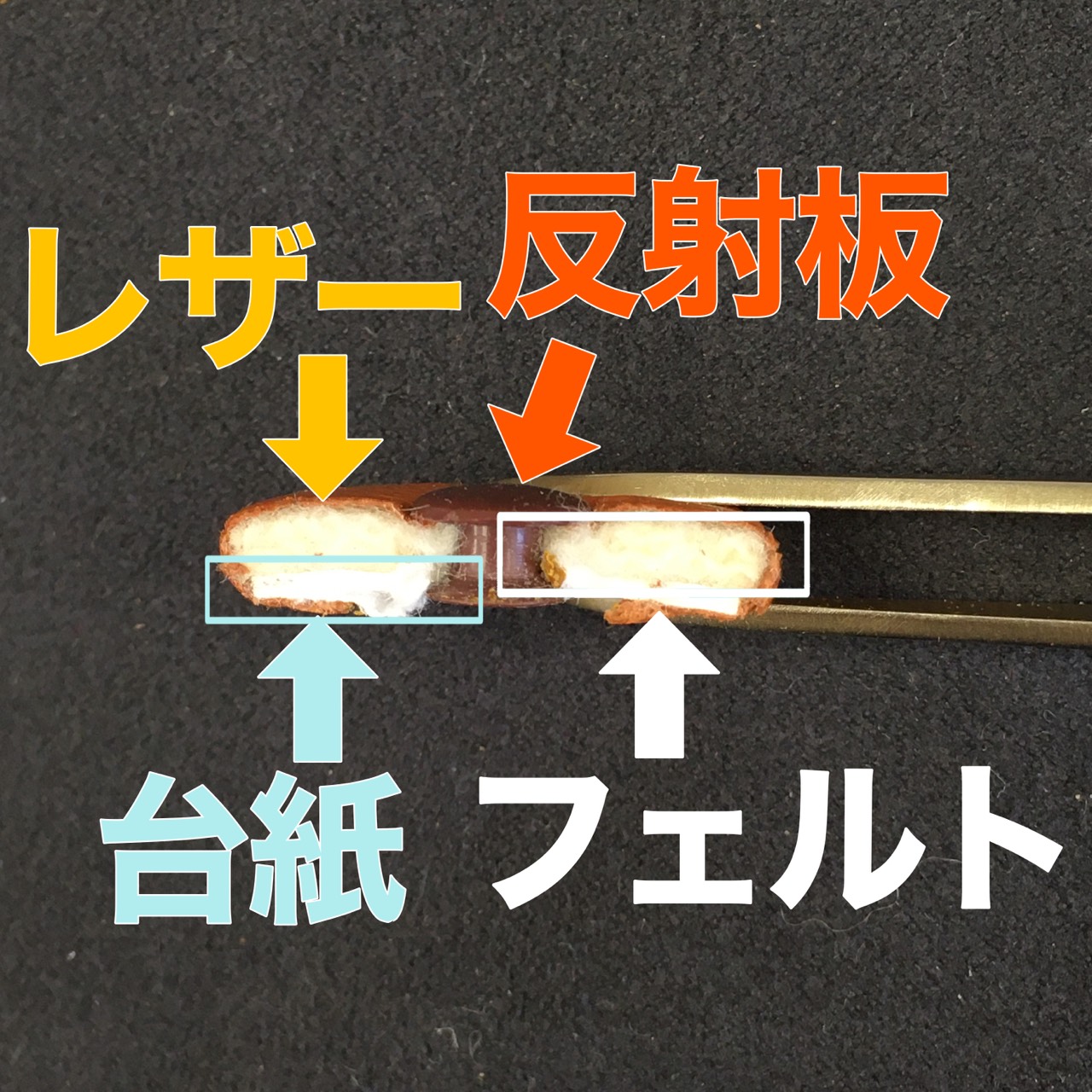

サックス

サックスはリベット(反射板、ブースター)、レザー(革)、フェルト、台紙が基本構造です。

サックスはリベットがプラスチック製とメタル製がありますね。

素材

フルート、クラリネット、サックスの基本構造はほぼ同じということが分かったと思います。

楽器によって音孔の大きさや、タンポに加わる力が違うので、大きさや、厚み、フェルト、ブラダー、レザーに違いが出てきます。

特にフェルト、ブラダー、レザーついては天然由来の物を使用しています。

なので、個体差等があり、本当に少し色味が違ったり、使用時の変化の現れ方、違いが出てくるのはこのためです。

天然由来の物を使用しているので、あまりにも変化が大きいと調整が効かない場合も出てきます。

その場合は見た目がきれいでも快適に演奏できる状態にすることを最優先して、タンポ交換を行う場合もあります。

定期メンテナンスの必要性

変化が出てきて、音が出にくくなってきたりする大きな原因はタンポの劣化や、キイバランス不良が大半を占めます。

キイバランスを正しく整えるのに必要なのがタンポ調整です。

タンポ調整がしっかりできて、穴をしっかりとふさぐことができている状態で初めてキイバランス調整を行うことができるのです。

そして、このタンポの変化を正し、演奏を快適に行うために必要なのが「定期メンテナンス」です。

毎年この季節に出しているから、

演奏会後の楽器への感謝のために、

音が出にくくなってきたり、

など、定期メンテナンスをご利用いただく機会は様々だと思います。

久々に出した楽器について

なかなか思い通りに生活できない中、久々に楽器を取り出したという方が多くいらっしゃると思います。

5年間しまったままだったのか、10年、いや20年、30年…という楽器も修理依頼で見かけます。

修理金額を見て驚かれると思いますが、多くの場合「全タンポ交換、等」の内容があると思いますが、今回のタンポのお話でなんとなく修理のイメージがしやすくなれば幸いです。

高額だけれども修理をするか、それともいっそのこと新しい楽器にランクアップをしてみようか…悩まれたときはぜひご相談ください!

楽器調整をしましょう!

楽器は生き物!季節や気候の移り変わりで敏感に変化し続けます。

まずは軽く、楽器の健康診断なんていかがでしょうか?

楽器の主治医である技術スタッフが現在の状態をお伝えいたします。

健康診断及びお見積もりは無料ですのでお気軽にお越しくださいませ。

事前にお電話で楽器の種類・メーカー・型番・依頼内容やお困りな事などお知らせ下さい。

急なご来店でも勿論大歓迎です。ご来店お待ちしております。

記事中に表示価格・販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その価格・在庫状況は記事更新時点のものとなります。

店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。

最後に楽器の調整を行ったのはいつですか?原因は調整崩れかもしれません。演奏する時にベストな状態で思い切り楽しんでいただけるよう全力でサポートします!