フランジャー

MXR M117R

Bruford Five G (bass:Jeff Berlin)

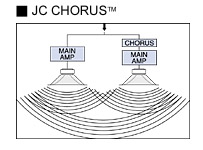

フランジャーもコーラスと同じく遅延音を用いたエフェクターです。原音に連続的に変化する遅延音を混ぜ、干渉を生じさせる「コム・フィルタ」と呼ばれる回路を利用しています。

コーラスとの違いはまずディレイタイム。コーラスのディレイタイムは数十msec程度ですが、フランジャーの場合は0.5msec~という非常に短いディレイ・タイムが特徴。またフィードバックを深めにかける(コーラスは浅め)ことで、金属的な「ジュワ~ン」といった独特の効果を生み出すことができます。

元祖はビートルズ?

フランジャーの元祖は「Artificial Double Tracking(=ADT):人工的なダブリングトラック」技術といわれています。これは「同じテイクを2台のアナログ・オープンリール・テープレコーダーで同時再生し、片方のテープリールを手で触って回転数に変化を与える」ことで、うねりのあるサウンドを生み出す方法です・・すごいアイデアですね。

なおテープリールの端のことを「テープ・フランジ」と呼びますがこれがフランジャーの語源となっているようです。

オープンリールの一種(昔はこういうのあったんです)

この「エンジニアが激怒しそう」なADTを最初にやったのは、あろうことかビートルズのエンジニアのケン・タウンゼントといわれています。

ADTの使用例

ギターではディストーション(歪エフェクター)と併用して「ギヨワーン」とか「ジュワーン」といったサウンドが多用されますが、冒頭のJeff Berlinのようにベースなどでも使用されます。昔は「ジェットサウンド」(死語)と呼ばれたこともありました….

フェイザー

MXR CSP101S (Phase90)

位相(Phase:フェイズ)を変化させた音と原音の干渉を利用し「ショワショワ(ジョワジョワ)」としたうねりを生み出すエフェクター。元々はロータリーエフェクト(別ページ参照)をシミュレーションするために開発されたのですが、現状は全くの別物エフェクターとして使用されています。フランジャーよりは「ショワショワ」感が薄い感じですね。

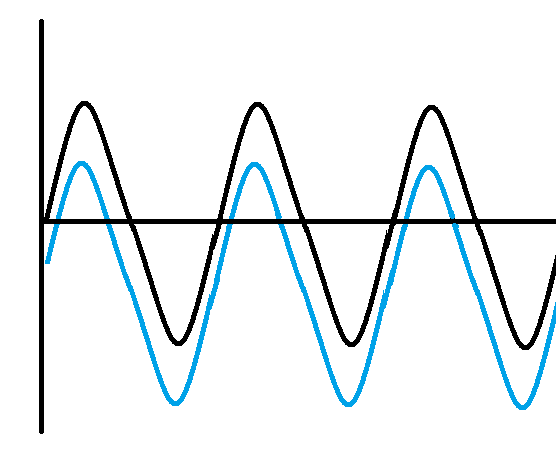

原音(下図:黒ライン)に対し位相を変化させた音(下図:青ライン)を生み出すと、合成された音は音色がかわることになります(イメージ)。

オールパスフィルタという帯域によって位相をズラす機能を持つフィルターを使い、フィルターの中心周波数をLFOで周期的に変化させることで「シュワシュワ」といったサウンドを生み出すことができます。

I’M NOT IN LOVE – 10cc バッキングのエレピにかけてます

同じくエレピ。Weather Report

【関連記事】

10ccのI’m not in love(アイム・ノット・イン・ラブ)のコーラスをボーカロイドで再現してみた

おまけ

エフェクターから話は飛びますが、スティーヴ・ライヒの作品には、同じフレーズを延々繰り返し徐々にズラしていくという「ピアノ・フェイズ」「バイオリン・フェイズ」「ドラミング」・・という楽曲があります。

演奏者は極度の集中力と忍耐を求められるのではないかと思いますが、これぞまさに人間版フェイズシフター?

スティーヴ・ライヒ / ピアノ・フェイズ

バイオリン・フェイズ

このアイデアをパクってにインスパイアされて作品を作ったミュージシャンも多いですね(キダ・タローさんではありませんよ)

【関連リンク】

スティーブライヒのピアノフェイズを実行するMax/MSPパッチをフリーで公開

★

少々長くなってしまったので、ロータリー、トレモロ、パンに関しては

【今さら聞けない用語シリーズ】モジュレーション系エフェクト<その2> ロータリー、トレモロ、パン

でご紹介いたしますそれでは~

I Don’t Remember (Peter Gabriel):ベース、ギターともフランジャー&フェイザー・コーラス大活躍してますね。ボーカルはダブリング。

この記事を書いた人

デジランド・デジタル・アドバイザー 坂上 暢(サカウエ ミツル)

学生時代よりTV、ラジオ等のCM音楽制作に携り、音楽専門学校講師、キーボードマガジンやDTMマガジン等、音楽雑誌の連載記事の執筆、著作等を行う。

その後も企業Web音楽コンテンツ制作、音楽プロデュース、楽器メーカーのシンセ内蔵デモ曲(Roland JUNO-Di,JUNO-Gi,Sonic Cell,JUNO-STAGE 等々その他多数)、音色作成、デモンストレーション、セミナー等を手がける。