「自分だけの曲を作りたい!」を胸にDAWソフトを立ち上げたあなたへ。パソコンやオーディオインターフェースの次に揃えるべき機材、それが「モニターヘッドホン」です。

前回の記事(下のリンクを参照)でも触れましたが、私たちが普段音楽を聴くための「リスニング用」ヘッドホンは、音楽をより楽しく聴かせるための”味付け”がされています。しかし、音楽を作る側にとって、味付けされた音は判断を狂わせる原因になりかねません。

例えば、低音が響く重低音が魅力的なヘッドホンで制作すると、自分が使っているヘッドホン以外で再生すると低音があまり出ない仕上がりになってしまうこともあります。

モニターヘッドホンは、音を素のままに聴き、音楽を完成させるまでに欠かせない重要な機材の一つです。。

この記事では、DTM・音楽制作用途に特化し、ヘッドホン構造の基本から種類、そして目的別の選び方までをご紹介します。

ヘッドホンの構造と2つのタイプを理解する

モニターヘッドホン選びで失敗しないためには、まずヘッドホンがどのようなパーツで出来ていて、その構造によってなぜ「密閉型」と「開放型」に分かれるのかを理解することも大切です。

ヘッドホンの基本構造

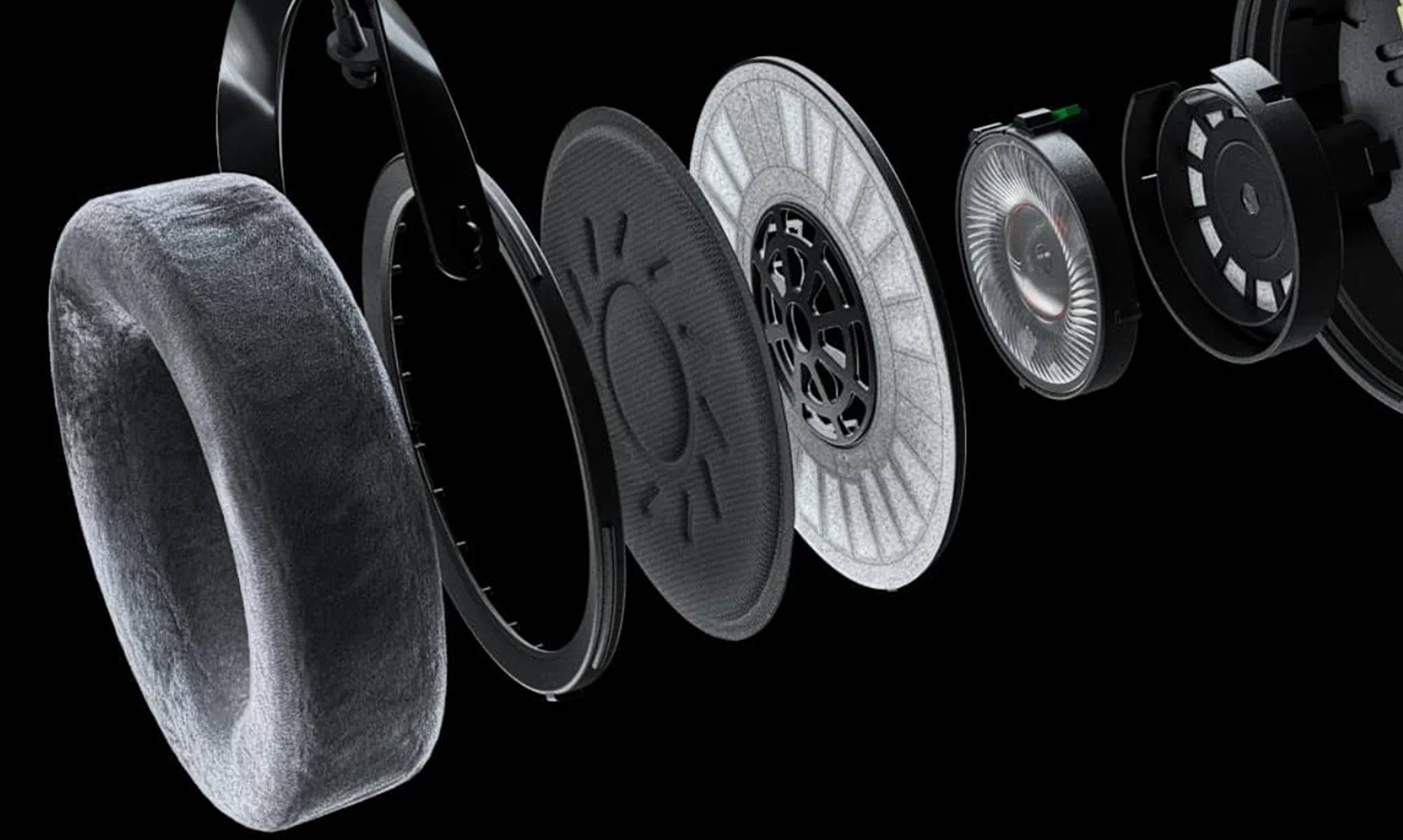

ヘッドホンは、突き詰めれば「耳元で鳴らす、とても小さなスピーカー」と考えることができます。重要パーツのひとつであり、音を実際に生み出す中枢部品を「ドライバーユニット」と呼びます。

このドライバーユニットにはいくつかの駆動方式がありますが、DTM・スタジオ用途で使われるモニターヘッドホンのほとんどが「ダイナミック型」という方式を採用しています。これは一般的なスピーカーと非常によく似た構造です。

ここでは、音の出口である「振動板」と、音の響きや性格を決める「ハウジング」に焦点を当てて見ていきましょう。

この仕組みは、実はダイナミックマイクと同様の原理を逆方向に応用したものです。

ボイスコイルというコイル(導線)が、振動板(ダイアフラム)に固定されています。

このボイスコイルに音楽信号(電流)が流れると、コイル自体が一時的に電磁石となり、発生した磁界が近くにある永久磁石とフレミング左手の法則に従って引き合ったり反発したりします。

この力によってボイスコイルが前後に振動し、繋がっている振動板も同様に動いて空気を震わせ、私たちの耳に「音」として届くのです。

音質を左右する主なパーツ

振動板(ダイアフラム)

ドライバーユニット内で空気を振動させる薄い膜であり、入力信号に素早く正確に反応するため、非常に軽量な素材で作られています。ハイエンドモデルでは、ベリリウムやナノカーボンなどの硬質素材をコーティングして音の解像度や応答速度を高めるものもあります。

ハウジング

ドライバーユニットを覆っている外装部分です。このハウジングは、ヘッドホンの外観を決めると同時に、音質を方向づける極めて重要な役割を担っています。素材や内部構造によっても音は変化します。

イヤーパッド

耳に直接触れるクッション部分。装着感や遮音性に大きく影響しますが、これもまた音の傾向も変化させる要素です。また、使用すると消耗していくのでもっとも交換が必要なパーツでもあります。長く利用されたい場合は、交換可能か(パーツ販売があるか)、作業しやすいかも重要になります。

コード&プラグ

ヘッドホンと再生機器をつなげる部分です。ケーブルの構造やシールド特性、導体素材によって微妙に音質が変化することがあります。ヘッドホンにはケーブルを本体から着脱できるタイプとそうでないタイプがあります。着脱式の方がケーブルの断線時に交換がしやすくなるでしょう。

そして、このハウジングの背面の構造が「密閉」されているか「開放」されているかによって、ヘッドホンは大きく2つに分かれます。これこそが、モニターヘッドホン選びにおける最初の分岐点です。

タイプ1:密閉型 (クローズドバック)

その名の通り、ハウジングの背面が完全に密閉されたタイプです。

ドライバーユニットが外気と遮断された構造で、外部の音が入りにくく、内部の音も外に漏れにくいのが特徴です。

- 高い遮音性: 構造上、外の音を効果的に遮断し、ヘッドホンからの音漏れも最小限に抑えられます。

- 一般的にタイトな低音: 音がハウジング内で反射・制御されるため、引き締まった低域を感じやすい傾向があります。

- 音の細部: 微妙なノイズやエフェクトの余韻など、細かい部分まで集中して聴き取りやすい特性があります。

タイプ2:開放型 (オープンエアー)

密閉型とは対照的に、ハウジング背面にメッシュやグリルなどの開口部を設けたタイプです。

ドライバーユニットの背面が外気と接する構造により、音が外部へ抜け、自然な広がりを生み出します。密閉型と開放型の中間に位置する「半開放(セミオープン)」型も存在します。

- 自然で広い音場: 音がハウジング内にこもらないため、スピーカーで聴くような自然な立体的な音の広がり(音場)を感じられます。

- 疲れにくさ: 音の圧迫感が少なく、長時間の作業でも耳が疲れにくい傾向にあります。

- クリアな中高域: 音の抜けが良く、特に中音域から高音域にかけての繊細なニュアンスを把握しやすい特性といえます。

あなたの「目的」から、本当に重視すべきポイントを見つける

「結局、密閉型と開放型のどっちを選べばいいの?」という疑問が浮かぶ頃でしょう。よく「初心者はまず密閉型」と言われますが、これは半分正解で半分誤解です。本当に重要なのは、あなたの主な作業目的です。

目的1:曲作り・打ち込みがメインの場合

最優先すべき:装着感 > サウンド

DTMを学び、夢中でビートを組んだりメロディを考えたりする時間は、あっという間に過ぎます。この段階で最も避けたいのは、「耳や頭が痛い…」と感じて集中力が途切れること。多少サウンドが理想と違っても、長時間ストレスなく着けていられる快適な装着感を何よりも優先しましょう。静かな環境で音漏れが問題ないなら、疲れにくい開放型もおすすめです。

目的2:ボーカルや楽器のマイク録音がメインの場合

最優先すべき:遮音性(音漏れのなさ)

マイク録音では、ヘッドホンから流れるクリック音や伴奏がマイクに入り込む「音漏れ」は絶対に避けなければなりません。したがって、選択肢は「密閉型」一択です。その上で、演奏者やボーカリストが自分の音をしっかり聴き取れるクリアさも重要になります。ボーカル録音などを視野に入れるなら、最初に用意しておくことで曲作りにも使える万能な一本といえます。

目的3:ミックスなど、楽曲の調整がメインの場合

最優先すべき:サウンドの正確性 > 装着感

音量のバランス、エフェクトのかかり具合、左右の広がりなどを正確に判断するため、サウンドの解像度と周波数特性のフラットさが最重要です。スピーカーに近い自然な音場で判断しやすい「開放型」が好まれる傾向にありますが、長時間の作業に耐える装着感ももちろん欠かせません。

【目的別】定番から名機まで! おすすめモニターヘッドホン7選

目的に合わせて、これがおすすめ!というモデルをご紹介します。定番モデルは下部リンク「最初の機材選びと定番モデルを解説」をご確認ください。

長時間でも疲れない!曲作り・打ち込み向けモデル

AKG K240 MKII-Y3

オープンの抜け感とクローズドに近い低域の量感を両立した、セミオープン型オーバーイヤー・ヘッドホンです。K240 Studioの系譜にある後継モデルで、特許取得のVarimotion(バリモーション)ダイアフラムによりワイドレンジかつ高い解像度を実現。ミニXLR着脱ケーブルを採用し、3mストレート/5mカールのケーブルを付属。さらに合皮製とベロア製の2種類のイヤーパッドが同梱され、好みや用途で使い分け可能です。

手頃な価格ながら空間の広がりと定位に優れ、中域が聴き取りやすいのが特徴。音漏れがあるため歌録りなどの同録には不向きですが、編集やミックス、作編曲のモニター用途に適しています。

audio-technica ATH-R50x

開放型オーバーイヤーヘッドホンです。ハウジングの共振に頼らずドライバーの再生音をダイレクトに届ける「トゥルーオープンエアー」設計により、長時間モニタリングでも聴き疲れしにくい自然な音を実現します。本体は約207g(コード除く)と軽量で、金属製ヘッドバンドとヘッドパッドにより長時間作業でも装着感が良好。音の傾向はワイドレンジで、自然な残響表現と良好な分離により、定位やリバーブテールの判断がしやすいリファレンス寄りです。

開放型のため遮音性は低く音漏れもあるため、騒がしい環境や歌録りなどの録音用途には不向きで、作編曲・編集・ミキシングのモニターに適しています。なお、上位モデルの「ATH-R70xa」と比べてオーディオインターフェース直挿しやDAP(デジタルオーディオプレーヤー)でも扱いやすく、日常から楽曲確認の使い回しが良い設計です。

録音からミックスの土台まで!万能密閉型モデル

SHURE SRH840A

密閉型オーバーイヤーヘッドホンです。快適性を追求したワイドなパッド入りヘッドバンドと厚めのイヤーパッドにより、作編曲・編集・ミキシングなどの長時間作業に向きます。密閉構造で遮音性が高く、クリック漏れを抑えたいレコーディングにも適しています。ロック機構付きの着脱式ケーブルを採用し、3mストレートケーブルとキャリングポーチが付属。公称インピーダンスは44Ω、感度は97 dB/mWで、オーディオインターフェース直挿しでも扱いやすい設計です。

サウンドは、40mmネオジム・ドライバーによる自然でバランスの取れたチューニングで、豊かな低域、クリアな中域、伸びのある高域が特徴。装着感と音のバランス、メンテ性(着脱ケーブル)を備えたコストパフォーマンスの高いモデルで、最初の1本としても万能に使える一台です。

beyerdynamic DT 770 PRO X Limited Edition

密閉型オーバーイヤーヘッドホンです。DT 770 PROの「力強い低域と明瞭な高域」という骨格に、Stellar.45ドライバー由来の速いトランジェントと分離の良さが加わったチューニングです。ボーカル/楽器のレコーディングモニターから作編曲や編集まで対応し、ベロアパッドと新設計ヘッドバンドで装着も快適。遮音性にも優れるため、長時間の集中作業に向きます。着脱式の3ピン・ミニXLRケーブル(3m)が付属。ドイツ製の100周年リミテッドモデルです。

ミックス・マスタリング向けモデル

OLLO Audio X1

世界で最もフラットなスタジオに匹敵するモニター環境を目指して開発された、サウンドエンジニア向けの開放型オーバーイヤーヘッドホンです。素直でフラットなチューニングに加え、開放型らしい自然な広がりと奥行きにより、ボーカルやアコースティック楽器の定位・質感を捉えやすく、センター像の明瞭さ、定位の正確さ、分離の良さがミックス判断に有効です。

さらに、個体別キャリブレーションに対応したUSC IIソフトウェアが同梱され、EQ値の適用により多様な機器・環境で一貫したフラット・リファレンスを再現可能。加えて、スタジオ/FOH/クラブ/自動車内の環境エミュレーションや、ステレオ/バイノーラル/Harmanターゲット・カーブなどのモードに切り替えてクロスチェックできます。

TAGO STUDIO T3-01

レコーディング/スタジオ用途向けに「究極のナチュラルサウンド」を目指して開発された密閉型オーバーイヤーヘッドホンです。「シルクプロテインコーティング」振動板と国産の楓木材のハウジングを採用し、過度に強調しない低音域とウォームで整った中音域、滑らかで伸びのある高音域で、美しいバランスをもつサウンドが特徴。作編曲・編集〜ミックスまで安心して使える高い完成度をもっています。重量を感じる方もいるかもしれませんが、工夫されたヘッドバンド機構と程よいイヤーパッドでつけ心地も快適です。

beyerdynamic DT 900 PRO X

開放型オーバーイヤーヘッドホンです。STELLAR.45ドライバーにより、タイトな低域とクリアで透明感のある高域を両立したフラット寄りのバランスが特徴。自然な広がりと正確な定位で、パンニングやリバーブテール、ステレオイメージのチェックに適しています。開放型のため騒がしい環境やレコーディングには不向きですが、自宅制作からスタジオまでミキシング/マスタリング用途に向きます。

通気性に優れたベロアパッドと適度な側圧で長時間の編集作業にも好適。着脱式ミニXLRケーブル(1.8m/3.0mの2本)が付属し現場に合わせて変更可能です。48Ω設計により、オーディオインターフェースやDAP(デジタルオーディオプレーヤー)直挿しでも扱いやすい点も利点です。