シンセサイザーやステージピアノなどのキーボードの重要なアクセサリーの一つである「サスティーン(ホールド)ペダル」ですが、実際にはどのように使うのかよくわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか?この記事ではペダルの役目や種類について説明いたします。

ペダルは何に使うか?

そもそもペダルとは足で踏んだり押したりして何かを操作する部品のことです。車のアクセルペダルや、自転車のペダルなどもその仲間ですね。キーボードで使われるペダルも足を使って何かを操作することになります。中には最初からペダルが付属しているキーボードもありますね。ではペダルを使ってできることは何かというと、主として以下となります。

- ピアノのペダル機能(ダンパーやソステヌート等)

- 音量(ボリューム)コントロール/エクスプレッション

- プログラムチェンジ(音色切り替え)

- ルーパーなどのスタート・ストップ

- 譜めくり

最も使用頻度が高いのはアコースティック・ピアノの「ダンパーペダル」として使用するケースです。というかキーボードには必需品と言ってもよいでしょう。というわけでこの記事では主に「音を伸ばす」ダンパーペダルについて説明いたします。なお文中の ダンパー/ サスティン / ホールド という呼称の違いですが、アコースティックピアノやシンセサイザーなどのキーボードで使われる「機能」としては同じなので、ここでは同じものと捉えていただいて結構です。

キーボードのペダルの種類

ペダルの役目の話の前に、キーボードで使用するペダルの種類をご紹介します。キーボードで使うペダルは、ラッチタイプと、アンラッチタイプ、可変タイプに大別できるでしょう。

- ダンパーペダル型⇒アンラッチ(モーメンタリー)タイプ:踏んでいるときだけON、離すとOFF

- フットスイッチ型⇒ラッチタイプ:踏むたびにON/OFFが切り替わる。

- ボリューム / エクスプレッション型⇒可変タイプ

キーボードでサスティンペダルとして使うのはアンラッチ(モーメンタリー)タイプの「ダンパーペダル型」で、踏んでいるときだけ効果が得られるタイプです。

ダンパーペダル型

以下は異なるメーカーの製品ですが、基本的な機能は皆同じです。(違いは後述するソステヌート機能の有無など)

KORG DS-1H

Roland DP-10

YAMAHA FC3A

簡易型もあります

サスティンペダルとしてはほぼ使用しませんが、一応他の方式のペダルもご紹介しておきます。

フットスイッチ型

フットスイッチ型は主にエフェクターやリズムマシン、シーケンサーのON/OFFなどに使われます。キーボード演奏のサスティンペダルとしてはあまり使用されません。外見だけではどちらか判別しにくいものもあり、下写真のBOSS FS-5U(左)はアンラッチ、FS-5L(右)はラッチタイプ。FS-5Uはリズム・マシンやシーケンサーのスタート/ストップ・コントロール、FS-5Lはエフェクト・オン/オフなどに使われるケースが多いです。BOSSから発売されているという点で主にギタリスト向けというのがわかりますね。

フットスイッチ型には複数のスイッチで+/-を増減できるタイプもあります。これはモバイルデバイスで楽譜ソフトを使う際のページめくりや講演/講義、プレゼンテーション時のスライドの切り替えなどに使用できます。たまにピアノの譜面立てにiPadをおいて演奏されているピアニストを見かけますが、足元にはこの手のスイッチが置かれているわけです。手を使わずに一人で「譜めくり」ができるので重宝します。

ボリューム/エクスプレッション・ペダル

ボリュームとエクスプレッションの違いには厳密な定義はないのですが、オーディオ信号のIN / OUTがあってオーディオ信号自体の音量をコントロールするのがボリュームペダル。シンセやエフェクターに繋いでパラメーターをコントロールするのがエクスプレッション・ペダルなどと言われています。また両者の機能を兼ね備えているモデルもあります。

KORG XVP-20(2系統のインプット/アウトプットと1系統のエクスプレッション端子を装備)

RolandのEV-5はシンセのコントローラー端子などに接続して、任意のパラメーター(音量、音色、エフェクトなど)をコントロールすることができます。シンセパッドやオルガン音色で演奏する際はあると便利ですね。

この動画ではピアノソロでところどころブラス音色を重ねていますが、おそらくエクスプレッションペダル等でブラス音色をコントロールしているのだと思います(ベロシティーではない)。

アコースティック・ピアノのペダル

繰り返しになりますが、キーボードのペダルを使用するケースで最も多いのが「ピアノのダンパーペダル」としてです。キーボード演奏、特にピアノ系音色では「必須」のアイテムと言うことができるでしょう。

アコースティックピアノには通常3本のペダルがあります(2本や4本モデルもあります)。キーボードではすべての機能を同じように再現できるわけではないのですが、それぞれの名称と役割を一応おさらいしておきましょう。(下写真はアップライトピアノ)

世界で最も高額なピアノの一つと言われるイタリアの「fazioli(ファツィオリ)」のピアノには4本ペダルモデルがあり、4本目のペダルを踏むと、1)鍵盤が浅くなる 2)ハンマーの打弦距離が約半分になる・・というメカニズムで、その結果、音量が減って(音色は変化しない)、タッチが軽くなり、早いピアニッシモが弾きやすくなるそうです。ソフトシンセで「Italian Grand」などと表記されているのはおそらくはファツィオリのサンプリングと思われます。

※印のついたペダルはグランドピアノとアップライトピアノでは少々効果がかわります。

右側:ダンパーペダル

最も使用頻度の高いペダルです。ピアノを打鍵するとハンマーが弦を叩くと同時に、弦に接触していたダンパーが上昇し弦の振動が持続(発音したまま)します。そして指を離すとこのダンパーが下降して弦の振動を止める(止音)仕組みです。ダンパー・ペダルはすべてのダンパーを持ち上げる仕組みになっていますので、ダンパーペダルを踏むと、打鍵後指を離しても音は鳴ったままになります。これでピアノ独特の演奏表現が可能になります。ピアノ演奏、シンセのピアノ音色では必須と言えるペダルでしょう。

こういった演奏にはダンパーペダルは必須ですね。

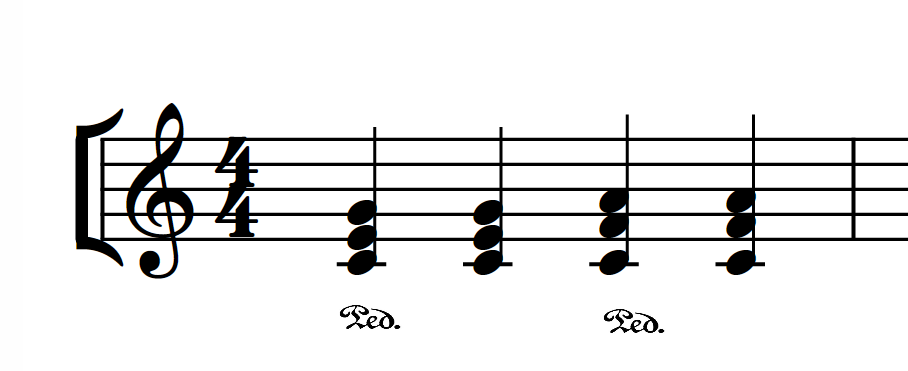

ビートルズのレット・イット・ビーのようなピアノの4つ打ち奏法では、ダンパーペダルをコードが変わった瞬間にON/OFFして、滑らかな和音の動きで伴奏をしているわけですね。下の楽譜では「ドミソ」でペダルを踏みそのまま2拍目を弾き、3拍目の「ドファラ」を弾いた時点でペダルをすばやく踏み変えます。ずっと踏みっぱなしでコードを変えると「ドミソ」と「ドファラ」が重なった状態になり音が濁ってしまいます。

初心者のときは「離して踏む」タイミングが分からずにドミソとドファラの前で音切れしてしまうケースがよく見られます。コードが変わる打鍵と時間差で「離してすぐ踏む」という動作は慣れの問題なので焦らず頑張りましょう。

ポピュラーミュージックの楽譜だといちいちペダル記号は表記されず、プレーヤーの解釈にまかせている場合が多いように思えます。

なおダンパーペダルを完全に踏み込まない「ハーフペダル」という奏法があります。これによって音の濁り具合をコントロールするものですが、ペダルやキーボード本体が「ハーフペダル機能」に対応していないと使用できません。いずれにせよハーフペダルは上級者向けのテクニックと言えますのでここでは説明を省略します。

なおDTMの世界でも様々なピアノ音源ソフトが発売されていますが、中にはIvory IIシリーズのようにハーフペダルなどにも対応している製品もあるので、興味のある方はこちらもぜひチェックしてみてはいかがでしょう?

中央(※):ソステヌートペダル(グランド)、マフラーペダル(アップライト)

グランドピアノ:ソステヌートペダル

鍵盤を押している間にこのペダルを踏むと、指を離した後もその音だけを持続させることができます。その後弾いた音にはサスティン効果はかかりません。クラシック楽曲以外ではあまりお目にかからない機能かもしれません。ダンパーと似ていますが特定の音だけを伸ばしておいて、その後ダンパーで和音を変える場合などに役立ちます。アップライトにはこの機能はありません。

ソステヌート(中央)とダンパー(右)を併用している例

動画の前半の「月の光」では、最低音をソステヌートで保持しつつ、ダンパーで連続する和音をきれいに連結しているのがわかると思います。

アップライトピアノ:マフラーペダル

ハンマーと弦の間にフェルト生地が入り弱音効果を生みます。

左側(※):シフトペダル(グランド)、ソフトペダル(アップライト)

グランドピアノ:シフトペダル

ペダルを踏むと、ピアノのアクション機構全体が右にスライドします。そのため3本弦(中高域)を打つハンマーは2本(※)、2本弦(低域)を打っていたハンマーは1本の弦を叩きます。ハンマーに叩かれなかった弦はミュートされていないので共鳴します。その結果、余韻、音量や音色が微妙に変化します。

※Una corda:ウナコルダといって1本しか鳴らない古い個体もあります)

アップライトピアノ

ハンマーの位置が弦に近づき音量が下がります。

シンセ / ステージピアノに繋いでみよう

さてアコースティックピアノのペダルの役割を理解できましたでしょうか?まとめると、アコースティックピアノのダンパー・ペダルの効果をシンセなどのキーボードで再現するために使うのがサスティン(ホールド)ペダルというということになります。

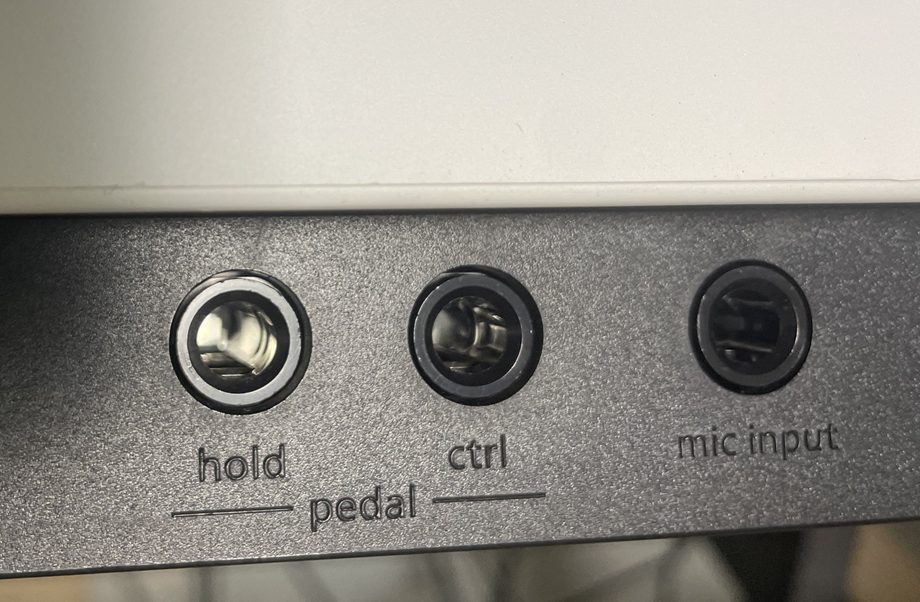

1本足ペダルの場合、シンセサイザーやステージピアノでは、「HOLD」「SUSTAIN」などの端子にペダルを接続し、サスティン・ペダルとして使用する場合が多いです。下図で「hold」の隣の「ctrl」はコントローラー端子で、サスティンペダルのほか、前述のエクスプレッション・ペダルなどを接続します。

複数のペダルを接続でき、本体の設定でソステヌートやソフトを切り替え可能なシンセサイザーやステージピアノもあります。また3本ペダルも発売されており、その場合アコースティックピアノのような演奏が可能になりますが、楽器本体が3本ペダルの効果に対応していないとそもそも機能しませんので注意が必要です。

極性に注意

メーカーごとにON / OFFの極性が異なる場合があるので注意が必要です。「RolandのシンセにKORGのペダルを接続したら音が止まらなくなり、ペダルを踏んだら止まった」というあるある話はペダルの極性が逆なためにおきる現象です。見た目には判別できませんからね。

ペダルや楽器側でペダルの極性設定を変更できる機種もありますが、その場合は使用するペダルメーカーの極性に合わせてください。YAMAHA / Roland / NORDと、KORG / Studio Logic / CASIO は同じ極性のようです。本体とペダルは同じメーカーにするのが安全ですが、好みの問題もあるので極性のことは覚えておきましょう。

サスティンペダルはピアノ音色以外でも使える

サスティンペダルはピアノ系音色だけでなく、オルガンやストリングス系音色でも活躍します。オルガン奏法は、本来であれば指を滑らかに移動しながらレガートに弾いてきれいに和音を繋いでいくのですが(それがオルガンの醍醐味でもあります)、サスティンペダルを使うという反則技(?)もたまに使われているようです。パッド系も和音を鳴らしペダルでホールドしておき、もう一台のシンセを弾くといったプレイも可能です。

持続音系シンセ音色にサスティンペダルを使う

ちょっと凄すぎて全然参考にならないかもしれませんが、ブラッド・メルドーのプレイ(ドラムとのデュオ)。減衰系ではないシンセ音色をペダルで持続させておいて、合間にエレピソロを弾いています。左手の超絶シンセベース(Moog Little Phatty)に加え、エレピ(ローズ)+シンセ(Prophet 08)、合計3音色を同時演奏することができるわけです。同期ものではないですよ〜スゴ

以上ホールド(サスティン)ペダルについて紹介してきましたが、基本はピアノ系音色で和音やメロディーを豊かに響かせるための奏法を行うために必要なアイテムでした。複数のキーボードをライブで演奏する場合、おそらく台数分だけ必要になりますが、エクスプレッション・ペダルも使う場合は何個もペダルが床に並ぶことになるでしょう。

あとよくある話で「ペダルが滑って動いてしまう」という問題があります。そんなときはドラムのキックペダルやキーボードのサスティンペダル専用の滑り止めが重宝します。あと間違わないようにマーキングしておくなどの工夫も必要ですね。

この記事を書いた人

デジランド・デジタル・アドバイザー 坂上 暢(サカウエ ミツル)

学生時代よりTV、ラジオ等のCM音楽制作に携り、音楽専門学校講師、キーボードマガジンやDTMマガジン等、音楽雑誌の連載記事の執筆、著作等を行う。

その後も企業Web音楽コンテンツ制作、音楽プロデュース、楽器メーカーのシンセ内蔵デモ曲(Roland JUNO-Di,JUNO-Gi,Sonic Cell,JUNO-STAGE 等々その他多数)、音色作成、デモンストレーション、セミナー等を手がける。