こんにちはサカウエです。YAMAHAの歴代の銘器が現代に進化して蘇った「reface」シリーズ速攻レビューです!第三弾は歴代のエレピの銘器をコンパクトなボディーに詰め込んだ珠玉のビンテージエレクトリックピアノ「reface CP」です

出音にこだわったプロフェッショナル・ハイグレード音源

reface CPは60~70年代の特徴的なエレクトリックピアノをリアルに再現する、SCM音源(Spectral Component Modeling音源)搭載のビンテージ・エレクトリックピアノです。実際に手にしてみると適度な重さと安定感に物欲が湧いてきます・・・

正式に公表はされていませんが、内蔵音色は、70年代初期のRhodes Mark I(ローズ・マーク・ワン)、70年台後期のRhodes Mark II(ローズ・マーク・ツー)、60年代後期のWurlitzer(ウーリッツアー)、70年代のClavinet(クラビネット)、Toy Piano(トイピアノ)、CP-80(シーピーエイティー)の合計6タイプが収録されています。

※裏技でアコースティックピアノの音が出せるようです。「reface CP 裏技」で検索!自己責任で。

オリジナルのビンテージ・エレピについて

reface内蔵音色のモデルとなったビンテージエレピ(電気ピアノ)についてさらっとおさらいしておきましょう。

ローズ (photo by Wikipedia)

ハンマーで音叉(トーンバー)を叩き、ピックアップで音を拾うタイプです。エレピの代名詞ともいえる、数多くの名曲で使用されています。写真はカバーを外した状態なので少々物騒な感じですあしからず。昔はNHKの甲子園野球中継で学校紹介のBGMでも使われていましたね(現在は不明)。

ウーリッツアー (photo by Wikipedia)

薄い金属片(リード)をハンマー叩き、ピックアップで音を拾うタイプ。ローズと比較するとちょっと丸っこい感じの音でしょうか。カーペンターズでお馴染み。

クラビネット (photo by Wikipedia)

これをエレピと呼ぶのは意見の別れるところですが・・・クラヴィコード(弦を金属で叩くチェンバロに似ている楽器)のような構造を持ち、電気ピックアップで音を拾うタイプ。スティービー・ワンダーの「迷信」がなんといっても有名ですね。写真はホーナーのD6というモデル。

Toy Piano (photo by Wikipedia)

トイピアノは本来、鍵盤楽器であるピアノを模して作られた子供向けの玩具ですが、現代音楽などでも使用される場合があります。発音の仕組みは金属棒、又は金属管などをハンマーで叩く構造となっています。なぜトイピアノが reface CP に収録されているのかよくわかりませんが、家においてお子さんにも弾いてもらえるからでしょうか?

CP-80

アコースティックピアノ同様、弦をハンマーで叩き、弦の振動をピックアップで電気信号に変換するタイプ。6音色の中で最もアコピに近いサウンドですが、やはりエレクトリック独特のサウンドですね。

なおエレピに関しては下記記事などもお読みいただければ幸いです。

【関連記事】初心者のためのエレピ入門~エレピって何でしょう?

エフェクト

reface CPにはトレモロやコーラス、フェイザーなどのエフェクターが搭載されています。

Drive(ドライブ)

ギターアンプで鳴らしたような歪み感を得ることができます。

TREMOLO(トレモロ)& WAH(ワウ)

[TYPE]がRdI、RdII、CPのとき:音をステレオで左右に揺らします。

[TYPE]がWr、Clv、Toyのとき:音量を上下させて音を揺らします。

ワウはクラビネット等に非常にマッチしますね。

CHORUS(コーラス)& PHASER(フェイザー)

コーラスとフェイザーの切り替えが可能です。

DELAY(ディレイ)

ディレイはデジタル/アナログの2種類のタイプを選択可能です。デジタルはアナログに比べてディレイ音が正確にくっきりと返ってきます。アナログはテープエコーのような温かみのあるサウンドを得ることができます。

REVERB(リバーブ)

以上のエフェクターが直列に接続されています。どれもビンテージエレピには不可欠なエフェクター群ですね。

新たに開発したコンパクト鍵盤『HQ Mini』

reface CPには他のrefaceシリーズ同様、ハイグレードな音源を最大限に生かせるコンパクト鍵盤『HQ Mini』が採用されています。ミニ鍵盤ながらも音の細やかな強弱をタッチで表現できます。

オクターブスライダーで上下2オクターブのシフトが可能です。

電池駆動も可能

電池駆動(単三電池6本)にも対応しているため場所を選ばずに演奏を楽しめます(約5時間)。

※歩きながらのエレピ演奏は非常に危険です

内蔵スピーカー搭載

2W出力のステレオスピーカーを搭載しています。鍵盤左右のスペースにバスレフが埋め込まれているので、コンパクトなサイズながら豊かな低音感を実現しています(写真はreface YCのバスレフ)

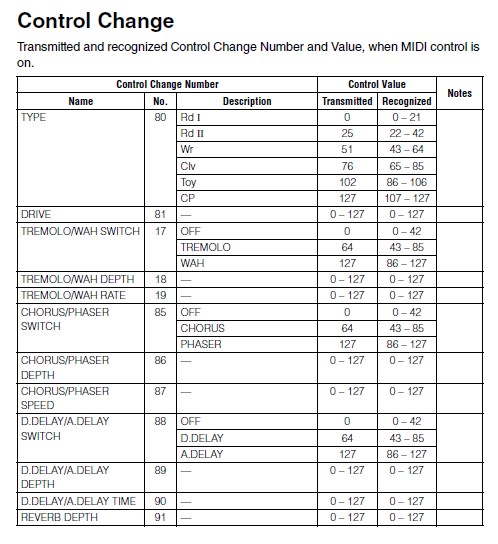

インプリメンテーション・チャートをみるとエフェクト・パラメーターはMIDIコントロールチェンジで外部から変更できるようです。

リアパネル

MIDI端子はミニDIN(付属のMIDI 変換ケーブルで外部MIDI機器と接続可能)、USB端子でパソコンと接続することができます(USBオーディオは未対応)。

オーディオ・インプットも搭載しているのでiPodなどの携帯プレーヤーを接続してパフォーマンスも可能です。

各種設定

refaceシリーズは特定の鍵盤を押しながら電源を入れると、各種設定が可能となります。

D2を押しながら電源を入れればスピーカー出力のON、OFFができるわけですね。

★

いかがでしたでしょうか?非常にシンプルな構造であの歴代ビンテージ・エレピ・サウンドを再現したreface CPですが、机の上においてちょっとしたアイデアをスケッチしたり、ハモを確認したりと、作曲のお供にも最適だと思いました。

37鍵盤でピアノ演奏・・というのはどうしても演奏表現が制限されてしまいますが、オクターブキー等をうまく使えばなんとかピアノらしい演奏も可能です。

reface CP (SREFACECP)

発売日

発売中

販売価格

reface DX (SREFACEDX)

¥55,000(税込)

JANコード:4957812585828

reface CS (SREFACECS)

¥55,000(税込)

JANコード:4957812585583

reface CP (SREFACECP)

¥55,000(税込)

JANコード:4957812585668

reface YC (SREFACEYC)

¥55,000(税込)

JANコード:4957812585743

【関連記事】

【YAMAHA reface レビュー】vol.1 reface DX を試してみた

【YAMAHA reface レビュー】vol.2 reface CS を試してみた

YAMAHAのあの銘器が進化して復活! reface DX、CS、CP、YC 発表

この記事を書いた人

デジランド・デジタル・アドバイザー 坂上 暢(サカウエ ミツル)

学生時代よりTV、ラジオ等のCM音楽制作に携り、音楽専門学校講師、キーボードマガジンやDTMマガジン等、音楽雑誌の連載記事の執筆、著作等を行う。

その後も企業Web音楽コンテンツ制作、音楽プロデュース、楽器メーカーのシンセ内蔵デモ曲(Roland JUNO-Di,JUNO-Gi,Sonic Cell,JUNO-STAGE 等々その他多数)、音色作成、デモンストレーション、セミナー等を手がける。