メトロノームの音が小さいのを直す

メトロノームの音量はメニュー → トランスポート → メトロノーム設定 から右下のレベルで変えられます。

それでも小さい場合は全体の音量を下げましょう。

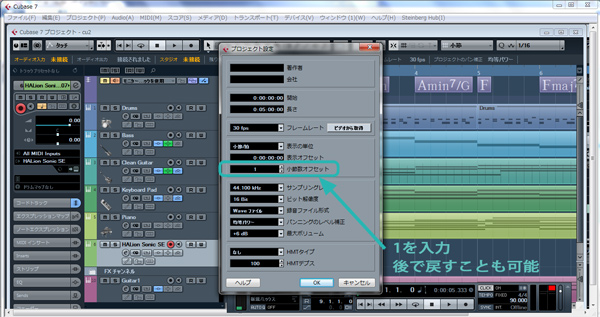

メトロノームのカウントとオフセットの設定

1~2小節分メトロノームがなってから録音したい場合、「トランスポートパネル」プリカウントをオンにすることで、録音前にメトロノームを鳴らすことができます。

ただ、これは練習にはちょっと不便なので、個人的なおすすめとしては打ち込まれた小節前に新たな小節を作ることです。

メニュー → プロジェクト設定 で小節数のオフセットが決められます。

ここを1にしてみましょう。なにか表示されますが(ダイアログ)「はい」にします。

すると小節前に0がスタート(オフセット位置)になります。こうすると、メトロノームが流れてから、タイミング良く再生することができます。

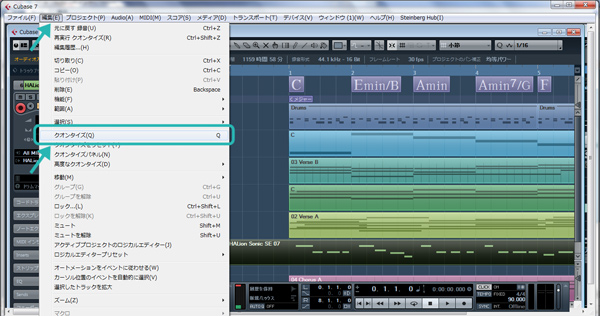

打ち込んだ音のタイミングを修正する(クオンタイズ)

打ち込んでみたものの上手くタイミングが合わないときありますよね。こんなときテンポにあった修正をすることができます。ただし、ある程度テンポにあっていないと難しいです。

打ち込んだメロディーのイベントを選択し、メニューから編集→クオンタイズをクリック。(又はキーボードの[Q])すると不思議、あっておりませんか?

まったく違う!という方はクオンタイズ・プリセットから違うものを選びましょう。メロにもよりますが基本的には1/16、1/8が望ましいです。

それでも合わないときは手動で行いましょう。

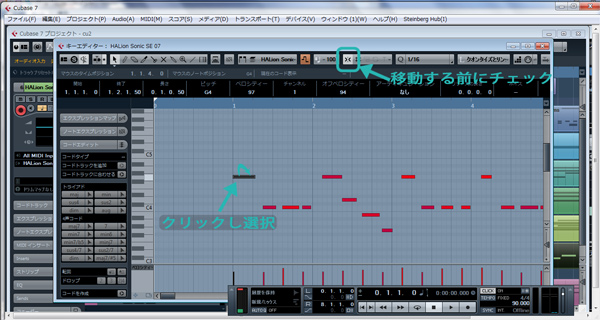

イベントをダブルクリックしキーエディターを開いてください。

クオンタイズしてもずれていた箇所を選択します。

そのままドラッグすると位置が調節することができます。

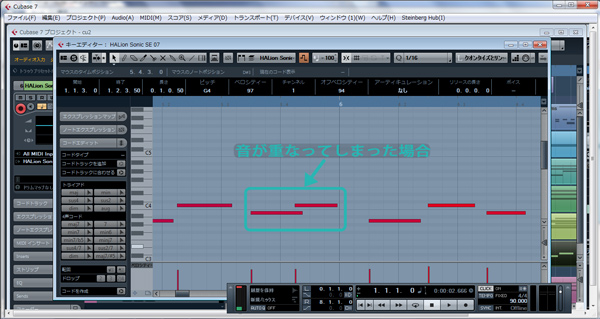

下は音が重なってしまった場合です。

そのときは音を短くしたい箇所にカーソルをもっていくとカーソルの形が黒の両矢印になるかと思います。あとはカーソルを左右にするだけで短くしたり長くすることができます。

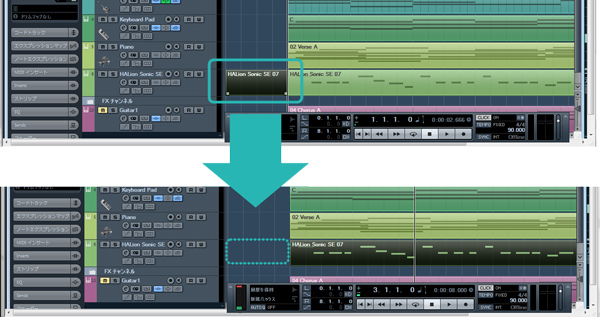

空のイベントができた場合は邪魔になるので切ってしまいましょう。

ツールボックスから分割(はさみマーク)を選択。切りたい場所にカーソルを合わせてましょう。

クリックするとイベントが分割されます。

ツールボックスから通常のオブジェクトの選択ツールを選択し、いらないイベントを選択し削除しましょう。

この分割ツールは非常に良く使います。なるべくならショートカット操作を覚えましょう。通常のオブジェクトの選択ツールで切りたい箇所にカーソルを合わせキーボードの[Alt]を押しながらクリックすると素早く分割することができます。

次にベースがあまりにもシンプルすぎるのでアレンジをしてみましょう。

まずベースをソロボタンを押してください。ソロは一つの音を(又は選択した音のみ)を聞くのに適してます。

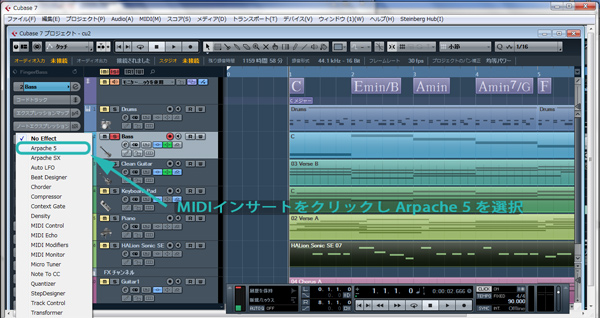

ベースのインスペクターから「MIDI インサート」をクリックし、スロット1に「Arpache 5」を選択。

「Arpache 5」はアルペジエーターというプラグインで、入力した音を分散または分割してくれる機能です。

再生すると単音だったのが、分割してますよね。今回は単音のみ入力されているだけなの分散は同じ音の低い音と高い音だけですが、複数の音が入力されている場合は分散されます。

- Play Orderボタン :再生順序を選択できます。ボタンは、「Normal(標準)」、 「Invert(反転)」、「Up Only(上のみ)」、「Down Only(下のみ)」、「Random(ランダム)」、「User(ユーザー)」となっています。「User」を選択した場合、下部に表示されたプレイオーダースロットを使用して再生の順序を手動で設定することができます。

- Step Size :スピードを、プロジェクトテンポに対する相対的な値で設定します。

- Length :音符の長さを、プロジェクトテンポに対する相対的な値で設定します。範囲は「Step Size」の設定と同様です。

- Key Range :入力された音から範囲内でアルペジオされます。(音程の幅を設定する思ってください)演奏又は入力された音符の範囲外となると、範囲内となるようオクターブ単位で移調されます。

- プレイオーダースロット :上のPlay Orderで「User」プレイモードを選択すると、再生順序を手動で指定できます。各スロットは、アルペジオパターン内の各ポジションに対応します。各スロットで数字を選択し、そのポジションでどの音が再生されるかを指定します。数字は、演奏されるキーが最低のキーから何番目かという数に対応します。したがって、もし C3(鍵盤真ん中のド) – E3(鍵盤真ん中のミ) – G3(鍵盤真ん中のソ) (C メジャー コード ) を演奏した場合、C3=1、E3=2、G3=3 となります。なお、複数のスロットで同じ数字を使用できるので標準のプレイモードでは不可能なアルペジオパターンを作成できます。設定は、いちばん左のスロットから始め、順に右のスロットへ進みます。

- MIDI Thru :これをオンにすると入力/演奏したものがアルペジオの音と一緒に出力されます。

操作はこんな感じですが、文字だと非常に分かりづらいので触ってみるのが一番いいです。

ベースパートが多少アレンジされましたでしょうか?

同様に「Keyboard Pad」のトラックもしてみると面白いかも知れません。オフにしたい場合はMIDIインサートの電源ボタンをクリックすると、「Arpache 5」が止まります。(バイパスと言います)

楽器未経験者のためのCubase7の使い方超入門編は以上です。お疲れさまでした。

いかがでしたでしょうか?楽器をしていなくても打ち込めたかと思います。

もちろん、ここまででは簡単な曲しか作れません。…が、基本的な機能を知り、慣れていくことでもっと幅広い曲がアレンジしていけます。

ぜひ、いろいろと試行錯誤してみてください。

本記事でも少しだけ紹介しておりますが、ショートカットキーのまとめはこちらです。

覚えると非常に便利なのでおすすめですよ!

ショートカットキーまとめ:Cubase買ったら知っておきたい便利なショートカットキー

では最後におすすめの解説書をご紹介!

|

| 商品名:CUBASE 7.5 攻略BOOK |

| 著者:東 哲哉 |

| 発売:有限会社サウンド・デザイナー |

| 制作:株式会社ミュージック・マスター |

| 3,400円 + 税 |

Cubaseの参考書はいくつか出ておりますが、その中でとくに入門者に向けられており、とても優しく分かりやすくできている攻略本です。タイトルにCubase7.5となっておりますが、「CUBASE 7/CUBASE ARTIST 7攻略BOOK」に、バージョン7.5の新機能を加筆したものですのでCUBASE 7でも使えます。

今回使った製品

- PC Windows 7

- Steinberg 「Cubase7」

- Steinberg 「UR28M」

- IK Multimedia 「iRig KEYS PRO」

- モニターヘッドホン

- 島村楽器 「C-Deck 1」