Inter BEE 2014 まとめレポート ①に続いて後半編です。

前回のInter BEE 2014 まとめレポート ①はこちら

https://info.shimamura.co.jp/digital/event_info/2014/12/40942

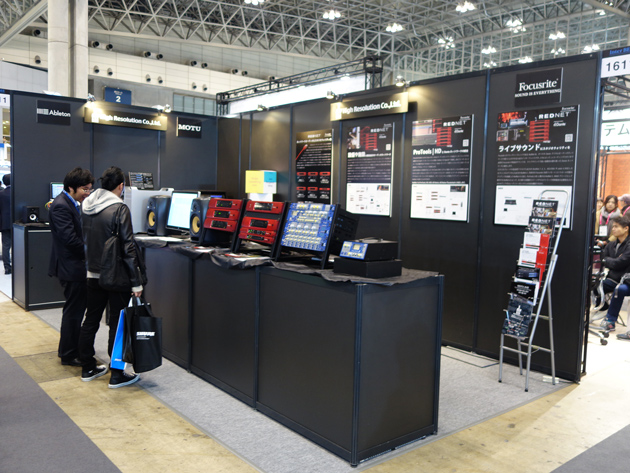

ハイ・リゾリューション ブース

Danteネットワーク システムのRED NETが目を引くハイ・リゾリューションのブースでは、ひっそりと新製品が展示されておりました。

まず、Inter BEE 2014と同じ時期に発売されたNovation(ノベーション)ブランドのオーディオ・インターフェース「Audiohub 2×4」。

Focusrite(フォーカスライト)グループのノベーションはハードウェア/ソフトウェアなどをエレクトロ・ミュージックに向けにピントをあてているブランドです。

通常ならばオーディオ・インターフェースはフォーカスライトのブランドになるところですが、「Audiohub 2×4」は複数のコントローラーやDJ機器を接続することを必要とするDJプレイヤーやトラックメイカーに向けてUSB2.0ハブを装備していたり、電源も簡単にセットアップできるUSBバスパワーとクラブで使用する際に大音量が確保できるよう電源アダプターによる2つの電源駆動に対応していたりと、フォーカスライトブランドとは異なるコンセプトのオーディオ・インターフェースになっております。

ヘッドホンアウトも1-2と3-4と手元で切り替えられたりと、クラブで使うのに便利なツールが揃ってますね。

Novation 「Audiohub 2×4」の詳細はこちら

https://info.shimamura.co.jp/digital/newitem/2014/09/34732

そしてもう一つ。

世界初のAVBネットワーキングテクノロジーを搭載し話題となったMOTUの新しいフラグシップ、オーディオインターフェース「MOTU AVBシリーズ」。

そのシリーズの仲間に24chのアナログ入力を装備した「24Ai」と、24chのアナログ出力を装備した「24Ao」が初お披露目されておりました。

各モデルはアナログ24チャンネルのほかに3系統のADATオプティカル入出力を搭載していて最大合計72チャンネル(アナログ×24/オプティカル×48)の入出力をシステムに追加することができます。

Thunderboltオーディオ・インターフェース「1248」「8M」「16A」と組み合わせて使用することができるので、大規模なシステムを構築できます。

この規模ができるインターフェースを比較してみるとコスパ高いですね。

MOTU MOTU AVBシリーズ「1248」「8M」「16A」の詳細はこちら

https://info.shimamura.co.jp/digital/newitem/2014/08/30473

そんなことをしていると、隣のブースから素敵なサウンドが聞こえてきたので行ってみました。

オタリテック ブース

d&b audiotechnikやJünger Audioなどを展開しているオタリテック社のブース。

GENELECの新開発スピーカーが初展示され、人だかりができておりました。

見た目インパクト大!その音質はいかに…

ユニークな外観デザインが特徴ともいえるGENELEC SAMシリーズの「8351A」。

この斬新なフォルムばかりが目立ちますが、その理由としてウーファーが2つ搭載していることが挙げられます。

そう、「8351A」はGENELEC初?のデュアルウーファー搭載の3ウェイモニタースピーカーなのです。

デュアルウーファーはFOCAL ProfessionalやEVE AUDIOなどのスピーカーでも採用されていて、小さいウーファーを2基搭載することで音にパンチを出し、尚且つ低音のパワー感を維持できるので、モニタースピーカーとしても近年人気が上がっておりますね。

「8351A」には「8260A」と同じ同軸ドライバー採用のツイーター/スコーカーの上下に、楕円型ウーファーが2基搭載されております。

ツイーター/スコーカー/ウーファーのマウント部はGENELECのサウンドを生み出す独自のスピーカー形状になっていて、「8260A」で採用されているDCW機構を2ウーファーに最適化したMaxDCW(Maximised Directivity Controlled Waveguide)、そしてACW(Acoustically Concealed Woofer)の技術が用いられております。

アンプにはクセのないサウンドのデジタルアンプ(Class D)がスコーカー(120 W)/ウーファー(150 W)に、ツイーターには90 Wのアナログ・アンプ(Class AB)が採用されております。

「8351A」はGENELECのノウハウをすべて結集したと謳っているとおり、聞けばすぐ分かるほどその音質に驚かされます。

とくにEDMなどの音楽を流すことでその特色が出やすくなりますね。特色を言葉で表してしまうと先入観が出てしまうので言わない方がいいのかも知れませんが、スピード感、そしてぼやけない低音の輪郭はトラックメイカーやクリエイターにとって嬉しいサウンドだと思います。

…と、あまりに良かったのでべた褒めですが、ただ、結局好みだ…とは片付けられないくらい良かったので感想を述べてみました。

金額は高めなので、なかなか聞ける機会は少ないかも知れませんが、ぜひ、見かけたら試聴してみてください。

GENELEC 8351Aの詳細はこちら

https://info.shimamura.co.jp/digital/newitem/2014/12/37195

「8351A」と同時期に発売予定の「8320A」「8330A」「7350A」も展示されておりました。

上記の「8351A」では触れませんでしたが、環境に合わせて音質を補正するAutoCal機能が搭載しているのがSAM(Smart Active Monitor)シリーズのオーディオ・モニタースピーカーです。

専用インターフェイスと専用マイク、そして専用ソフトを使用することにより、部屋の音響特性をサーチし補正します。

理想のモニタリング環境を求めて、施工や吸音材等を使って部屋を調整するのではなく、モニター・スピーカー側が部屋に合わせて調整するという逆転の発想ですね。

普通にスピーカーを単品購入すると専用インターフェイスと専用マイクが付属しないため、そのAutoCal機能は使えません。なので、「8320A」であれば「8020C」、「8330A」であれば「8030B」と同じことになります。

そこで、今回発売されるモデルよりGLM 2.0キット「8300-601」とGLM 2.0 ワイヤードボリューム「9310AP」がセットになる「8320APM-PACK」「8330APM-PACK」が登場します。このモデルの魅力はなんと言ってもAutoCal機能ですので、セットで購入する方がおすすめです。

GENELEC 8320A, 8330A , 7350Aの詳細はこちら

https://info.shimamura.co.jp/digital/newitem/2014/12/34912

今年、取り扱いを開始したPreSonus(プリソーナス)のStudioLive AI シリーズも展示されておりました。

StudioLive AI シリーズは PreSonus 初のライブ向け製品であるPAスピーカーとレコーディング/ライブとどちらの用途でも使用できるデジタルミキサーからなるDSP プロセッサーを搭載した製品。

StudioLivePAスピーカーはiPadやノートパソコンを使ったセットアップ、チューニング、モニタリングの無線/有線制御といった機能も特徴です。グラフィック EQ,パラメトリック EQ、ディレイ、リミッターを内蔵していてすべて無線制御が可能です。

ゼンハイザー ブース

デジタル・ワイヤレス・マイクロフォン「D9000」をはじめとするゼンハイザー製品、ノイマン製品が展示されておりました。

その中でも今話題の製品がこちら。

NEUMANN(ノイマン)「U47 fet」。

現代の画一的なサウンドカラーのマイクから、独特のサウンドカラーをもつマイクへ

70年代を象徴するヴィンテージマイクといえばこちらですよね。今年、復刻を発表したことは多くの方が驚いたかと思います。

1947年にリリースし、世界のレコーディング・マイクロフォンに革命的な影響を与えた「U47」。TELEFUNKEN製の真空管「VF14M」が内蔵され、その組み合わせからなるサウンドは多くのレコーディング・エンジニアを魅了しましたが、「VF14M」が入手できなくなったことにより1965年に生産終了となります。

その後、真空管をFETコンデンサーに変更して1969年にリリースされたのが「U47 FET」です。「U47」とはまた違った個性的なサウンドキャラクターは世界的に有名なアーティストの作品でも使用されるようになり、70年代を象徴するマイクとなりましたが、その後、音楽の傾向が変わり、マイクもまた、個性が強いキャラクターからクリアなクセのないサウンドのマイクに流行が変わったため、こちらもまた生産終了となりました。

1986年の最終生産以来、28年振りに再生産される「U47 fet」。

「U47 fet」と同じカプセル使いコピーしたモデル、モディファイしたモデルが数多くあるなか、当時と同じパーツや回路図を基に設計し、製造番号もその最終番号から継続される今回の製品。中古市場でも高値で取引されているのを見ますが、”オリジナル”かつ”状態の良いもの”となるとほとんど無いのではないでしょうか。

シンセサイザーなどの楽器もそうですが、レコードなどもアナログが流行っていたりと、70年代サウンドが古き良きサウンドとして復活してる近頃、個性的なキャラクターをもったマイクと現代音楽との組み合わせが、新しい音楽を作るかも知れません。

期待のこの製品。発売日はまだ未定ですが、価格は46万前後を予定しているとのことです。

※余談ですが、U 47(Tube)で採用されていたカプセルK 47/49カプセルは(中にはM7カプセルのモデルもありますが、経年変化の影響が大きいため内部素材を変えて作ったのがK47/49カプセルです)その後、「U47 fet」に継承されており、今回の復刻モデルもK47カプセルを採用しております。真空管の現行モデルでは「M 147」にK47、「M 149」にはK49カプセルが採用されております。

もう一つ、新しいマイクロフォンが展示されておりました。

それがこちら。SENNHEISER(ゼンハイザー)「MK8」。

現在販売されている「MK4」の上位機種にあたるモデルでデュアル・ダイヤフラムを搭載したモデルです。

24金製の1インチのダイヤフラムを搭載している「MK4」ですが、「MK8」はそれが2個。

これだけ聞くとなんかゴージャスですね。

無指向性、双指向性、ワイド・カーディオイド、カーディオイド、ハイパー・カーディオイドの5つの指向性が切り替えることが可能で、 パッド(0dB, -10dB, -20dB)やローカット・フィルターなども搭載されております。

現在のところ発売/価格ともに未定になります。

アンテロープ・オーディオ ブース

ハイエンドマスタリングのオーディオ・マスタークロック機器で知名度の高いAntelope Audio(アンテロープ・オーディオ)社からは2014年10月に発表された新製品3製品が先行展示されておりました。

まずは、上記画像の最上段の「MP32」。

ソフトウェアでコントロールすることで僅か2Uラックのサイズに収まった32チャンネルのマイクプリアンプです。

それぞれファントム電源を装備し、そのうち4つはHi-Zインストゥルメント入力としても利用できます。各設定はプリセット保存することが可能なので、それぞれ状況に応じて利用することができます。

専用ソフトのV/U式メーターがまたいい。シンプルな構成なので簡単に使えますね。

ライブやスタジオで無駄の無いシステムが構築できそうです。

2段目にあるのが「Pure2」。

2チャンネルAD/DAコンバーター&マスタークロックです。

Antelope Audioの大ヒット高質コンバーター「Eclipse384」から機能部分を限定させ、一般的な個人スタジオ制作に特化させることで価格を抑えたモデル。なので24bit/192 kHzまでの対応になっているなどがありますが、十分ですね。

ヘッドフォンアンプやアナログモニターアウト、USBも搭載しているのでオーディオ・インターフェースとしても使うことができます。

上から3段目にあるのがアナログモニタリングとサミングシステム「Satori」。

こちらもまた、Eclipse 384の構造を基に設計されたモデルで、モニタリングコントローラー機能を抜き出した感じです。機能はトークバック、レベル・トリム、ミュート、モノ、ディム、そして一般的なモニターコントロールでは珍しいM/S機能がついております。

また、「Satori」はモニターコントロールとしてだけではなく、フルアナログの8チャンネルのサミングミキサーを備えいて、専用のソフトウェアではそれらをほぼコントロールすることができます。

コンチネンタル ファーイースト ブース

Adam Audio (アダムオーディオ)やDolby (ドルビー)、Equator Audio (イクエーターオーディオ)などを取り扱うコンチネンタル ファーイースト社のブースではElysia (エリシア)のハードウェアが初展示されておりました。

製品自体は新しいわけではないのですが、国内ではなかなか実機が触れられない製品ですね。

もちろん、上記機種の「alpha compressor」も展示されておりました。

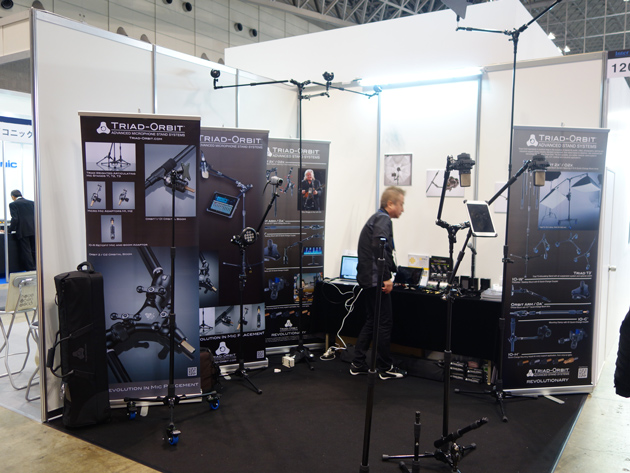

オカダインターナショナル ブース

以前、レビューさせていただいたTRIAD ORBITの新製品が展示されておりました。

それがこちら。iPad mini用のスタンド「iORBIT 3」です。

上写真のTRIAD-ORBIT 製品をワンタッチでスタンドやトラス、テーブルに固定するクランプアダプターも新製品です。

写真にはありませんが、キックドラムやギターアンプのセッティングに便利なミニ・ストレートスタンドやミニ・シングルブーム、デュアル・ブーム「ORBIT2」(型番:O2)を長さの違う 2 種類のアームを交換できるようにした「ORBIT2X」(型番:O2X)なども発表されておりました。

変幻自在なマルチスタンド「Triad-Orbit」をレビュー

https://info.shimamura.co.jp/digital/review/2013/11/14376

その他 ブース

こちらはローランド社のブース。

「O・H・R・C・A」(オルカ)が展示されております。

128chのチャンネル・ストリップ内蔵し、状況に応じて入出力に割り当てられる画期的な内部構成。そして96kHz内部処理のサウンドクオリティをもつライブ・コンソールです。

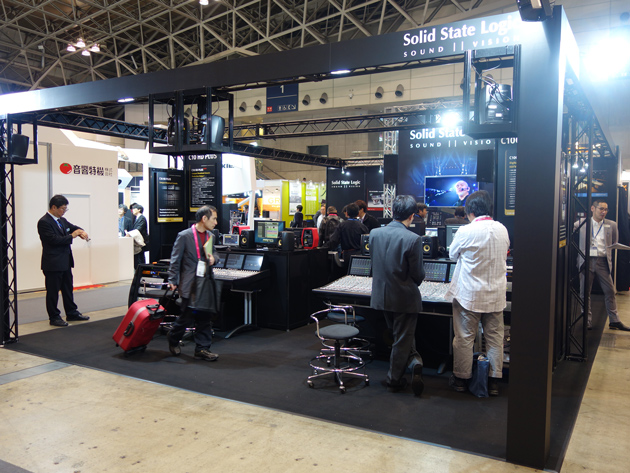

ソリッドステートロジックジャパン(SSL)のブース。

コンパクトなSSLコンソールということで話題になった「X-Desk」の上位機種「XL Desk」が展示されておりました。

ユニークなのは上部に配置された500 フォーマットのモジュール。16+2の全部で18スロットがあり、16のスロットには任意のモジュールを装着することが可能で、スロット17&18にはSSL 「Stereo Bus Compressor module」が予め搭載されております。

16 モノ、4 バス、1 マスターの構成なので、プライベート・スタジオや小規模スタジオ向いております。

発売は来年を予定しているとのことです。

アビッドテクノロジー社のブースではライブ向けシステム「S3L」を制作向けにした「Pro Tools | S3」が展示されておりました。

S3は「Pro Tools」はもちろん「Logic Pro」、「Cubase」などのDAWソフトウエアと連携して行えるオーディオ・インターフェース搭載のコントロール・サーフェスです。

レコーディング、編集、ミキシングを簡単にコントロールできるため、DAWの操作をよりスマートにすばやくミキシングすることができます。タッチ・センシティブのモーター・フェーダーには10セグメント・シグナル・レベル・メーターを備えており、16×16個のロータリー・エンコーダーもタッチ・センシティブ式。ゲイン・コントロール、プラグイン・パラメーター調整など割り当てることができます。(16個はチャンネル・コントロール、16個は割り当て可能)

小規模スタジオや自宅スタジオなどで使用する製品としてはハイグレードですので、ミキシングをメインとする仕事に最適なツールです。

以上がInter BEE 2014に出展された主な音楽系機材でした。ただし、ご紹介できたのはほんの一部です。

また来年も開催されると思いますので、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。

来年の開催日は2015年11月18日(水)~20日(金)を予定しております。

Inter BEE 公式サイト

http://www.inter-bee.com/ja/