図解でわかる!~ブリッジフローティング編~

ブリッジ周りの調整というと、弦高バランスやオクターブ調整に注目されがちですが、トレモロ系ブリッジの調整を行う際はフローティングの度合いもリペアマンは見ています。

「アームは使うのか?」「アーミングはするのか?」「アーミングした時にどのくらい音程が変わって欲しいのか?」などお客様の要望に応じて見るポイントは様々です。

フローティングの程度

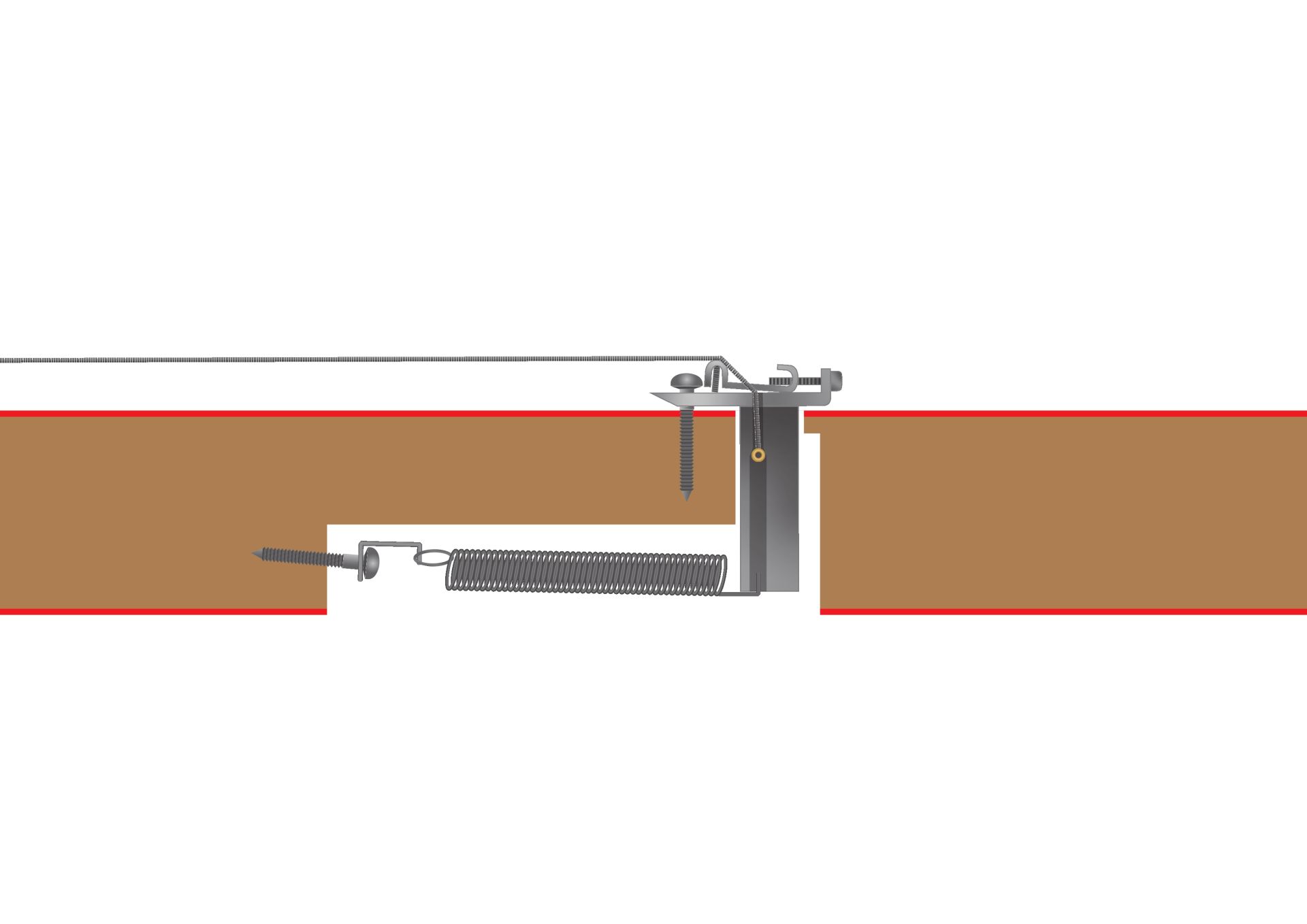

まずはフラットに、バランスの取れている状態にしていきます。

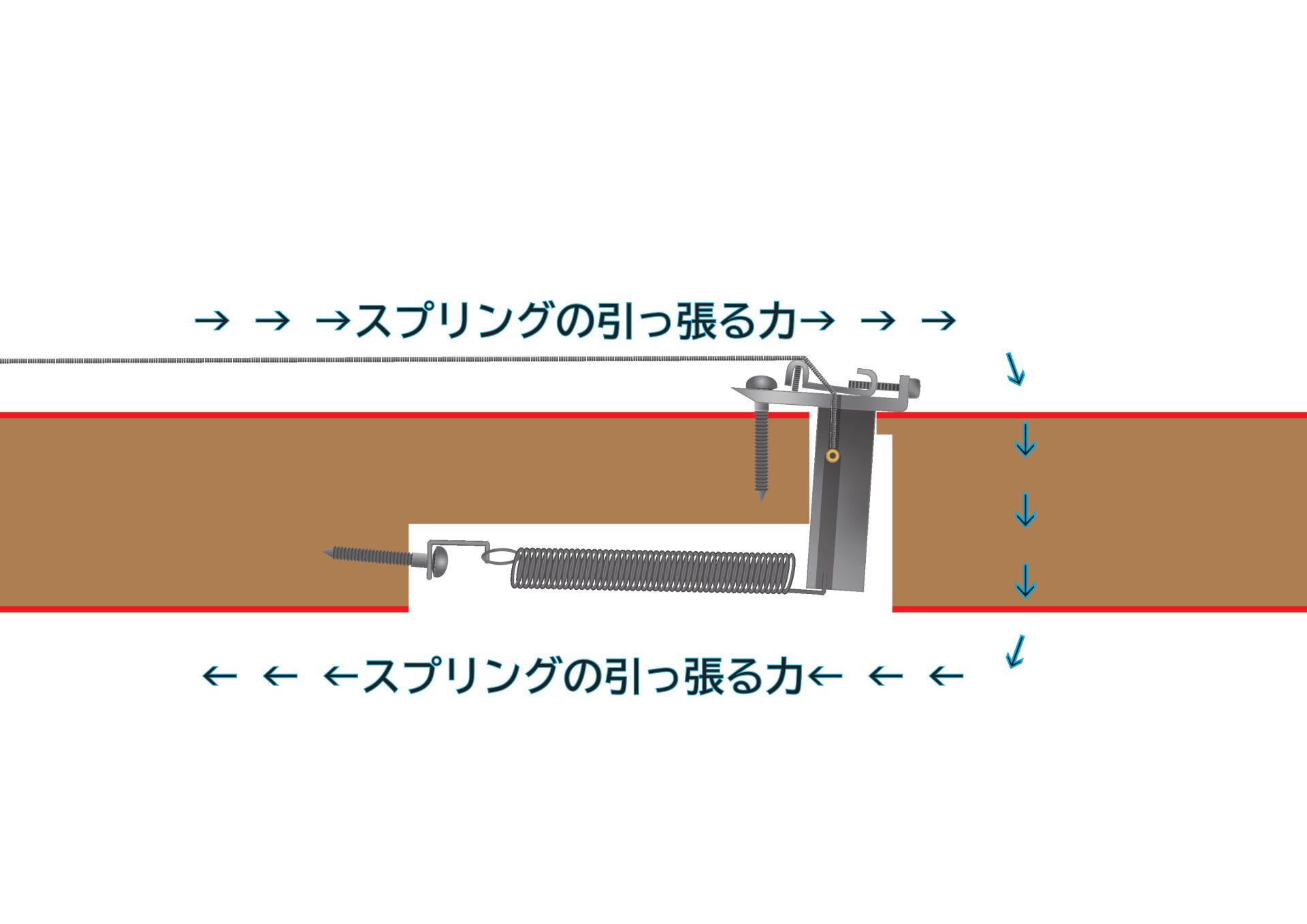

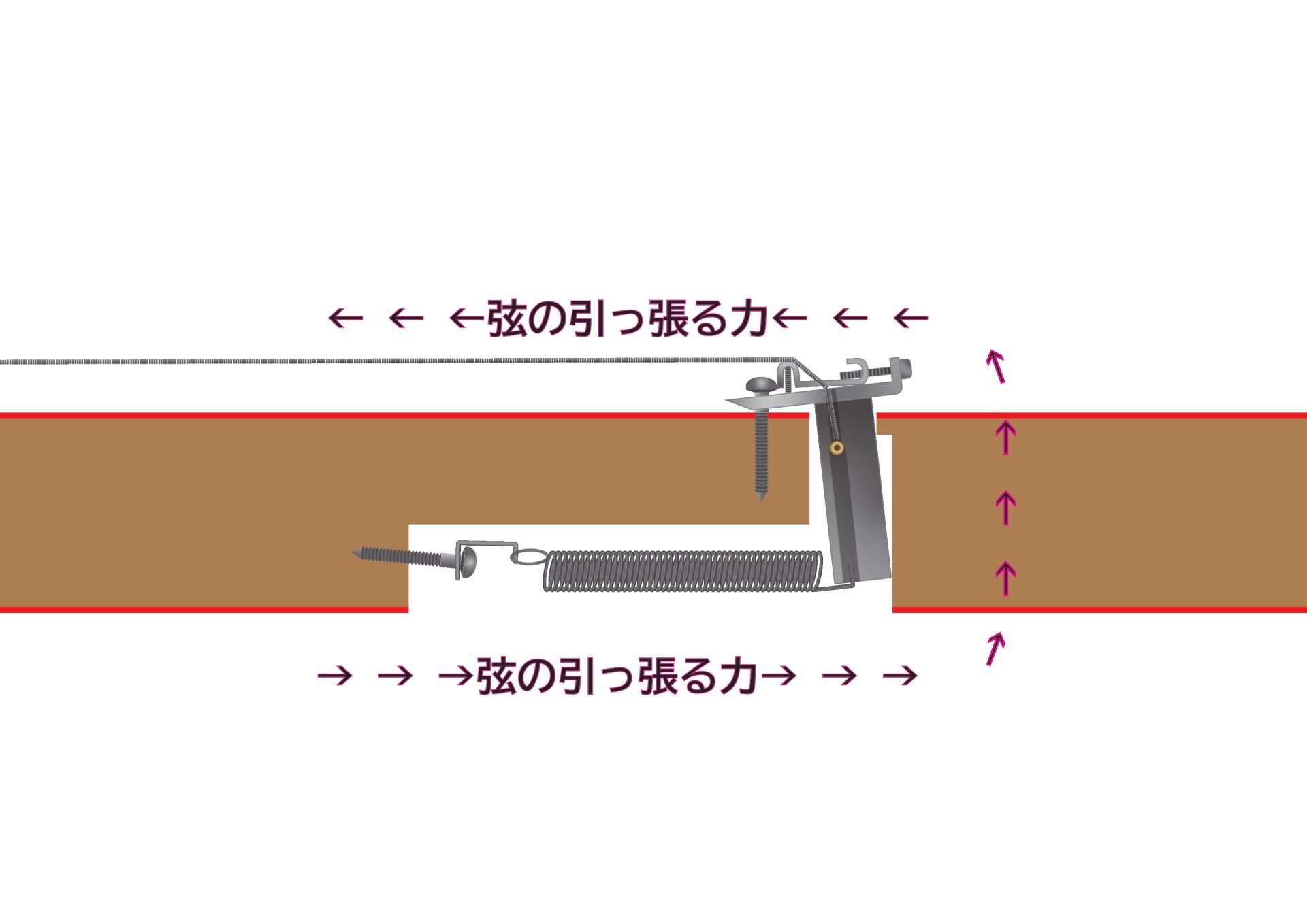

弦張力とスプリング張力の釣り合いが取れるとボディトップとブリッジプレートの表面が平行になります。

綱引きのようなイメージです。

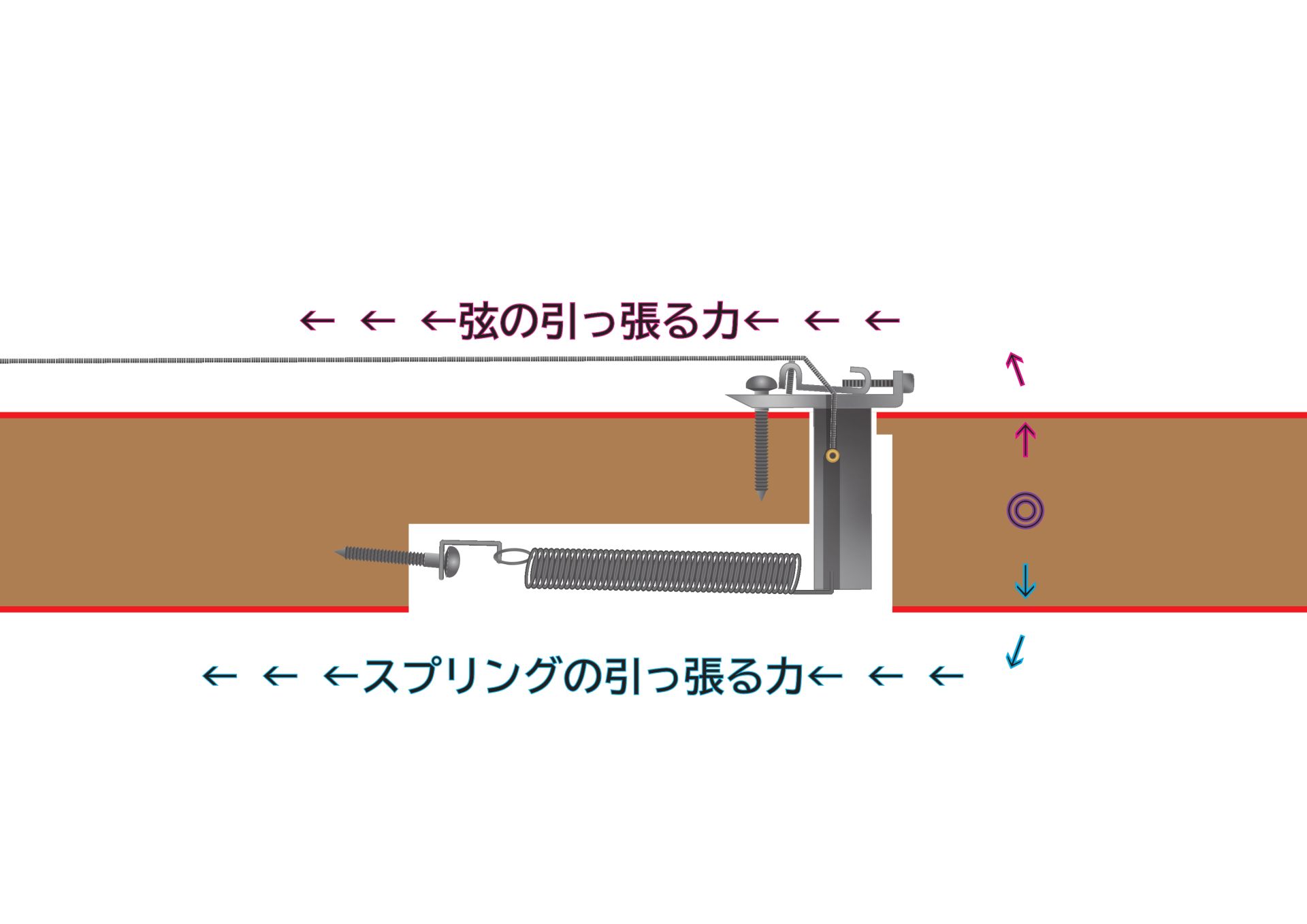

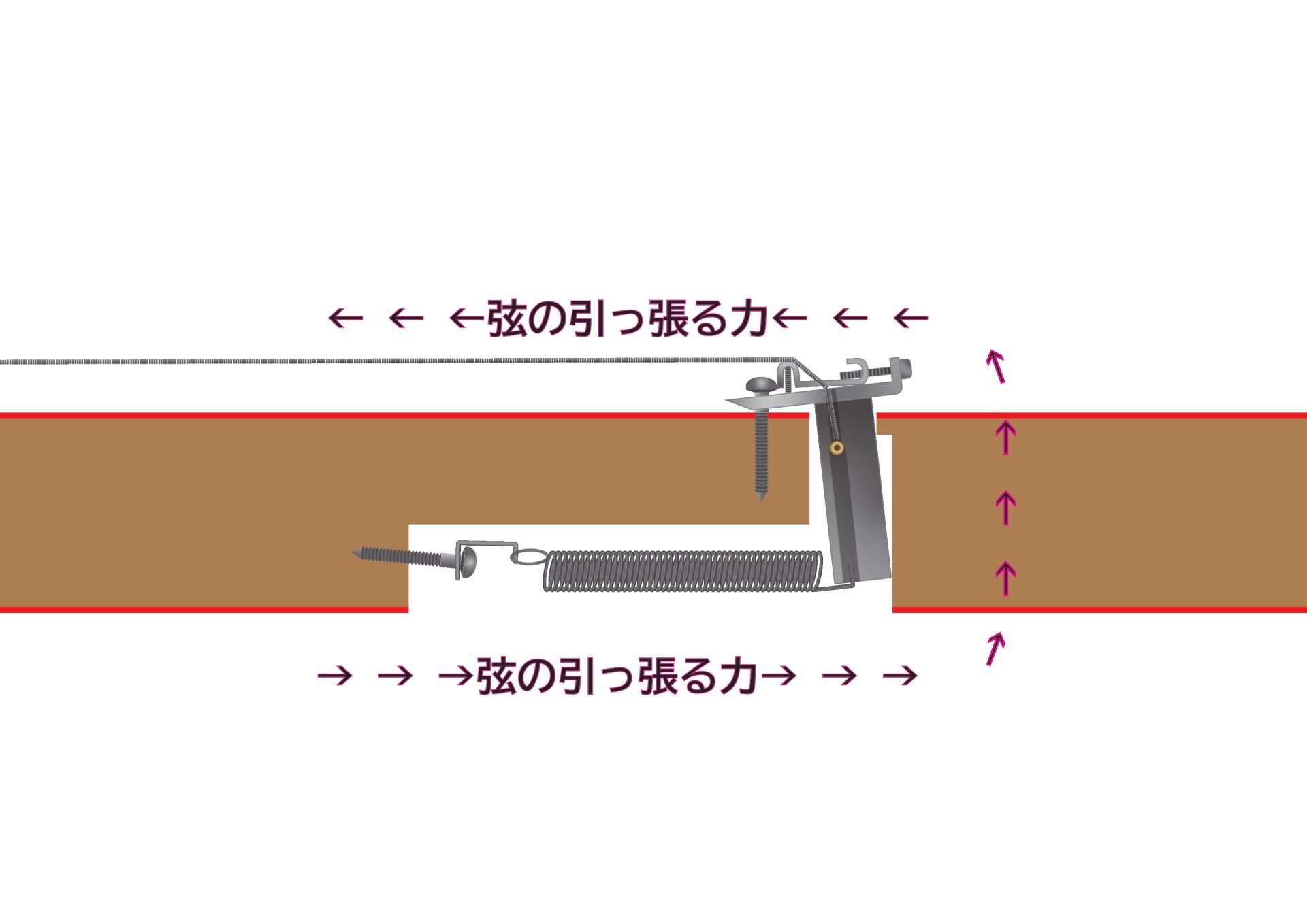

弦張力が優勢だとブリッジのエンド側が浮き上がります。

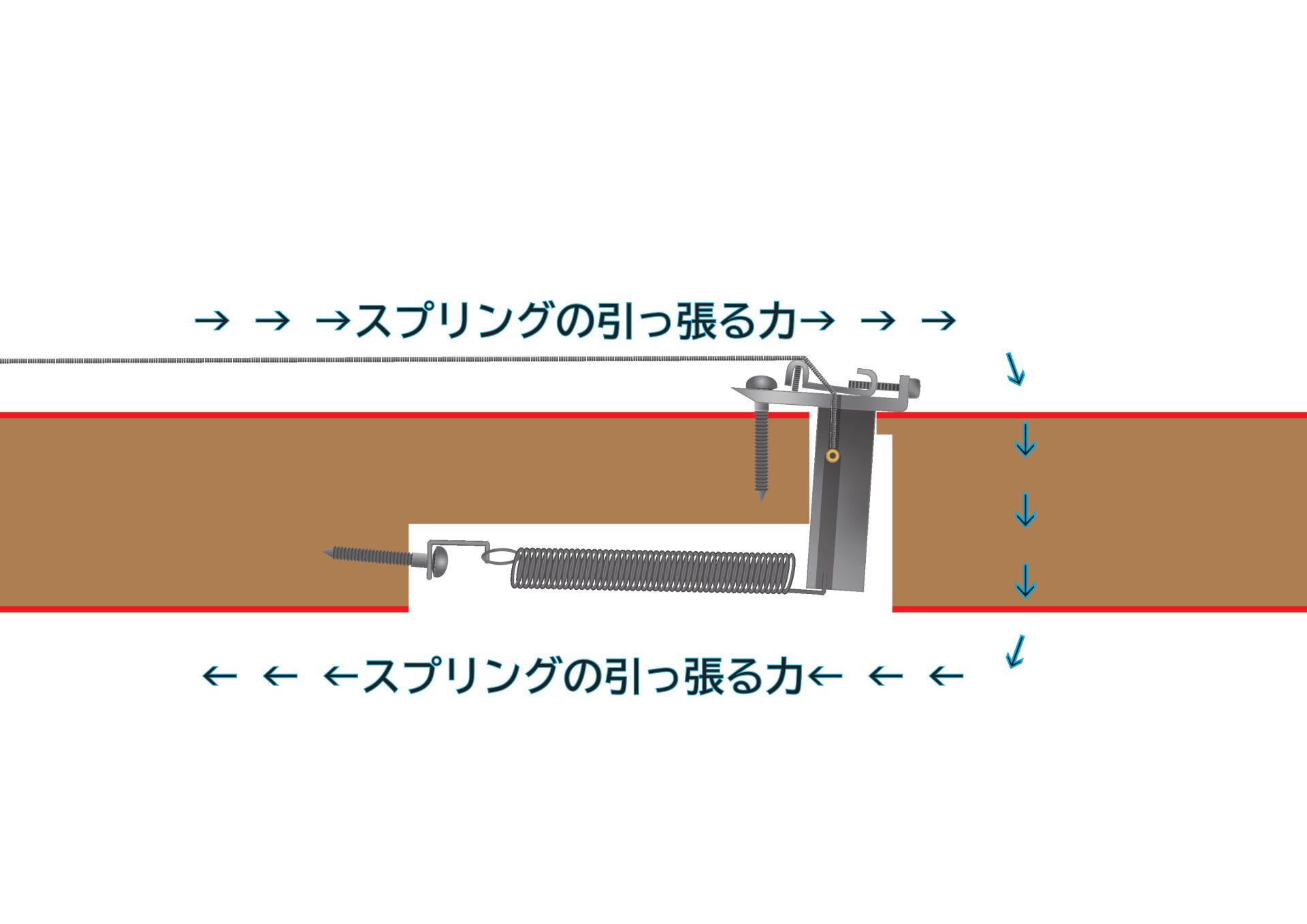

スプリング張力が優勢だとブリッジのお尻はボディトップに接触します。

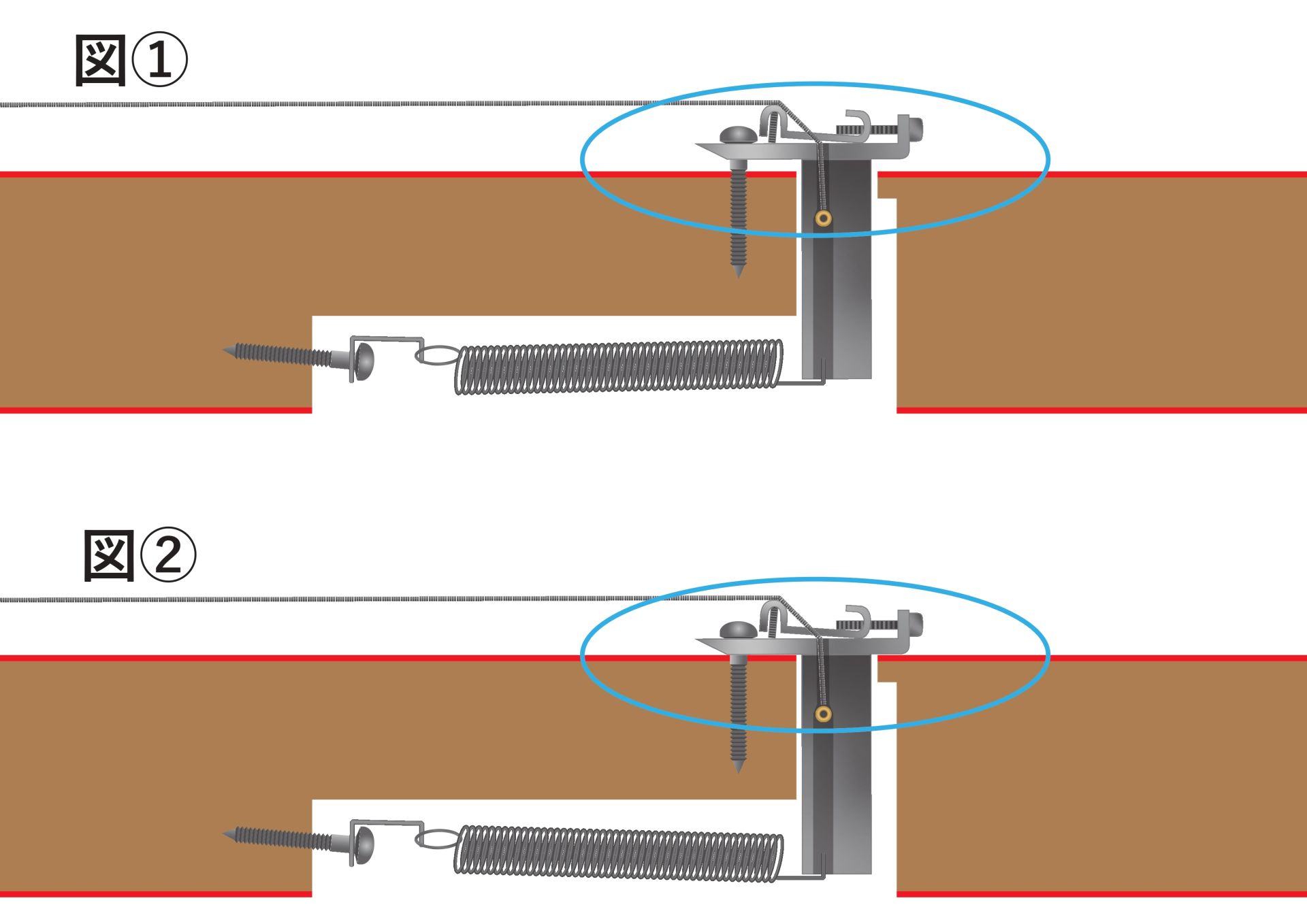

アームの可動域を増やす目的や、サドル駒の高さ調整だけでは弦高が下がりすぎる様子があればボディから浮かせ気味にしたり(図①)

アームを使わない場合や、ダウンでのみ使用する際にはチューニングの安定性を得るために、ボディに密着させたり(図②)

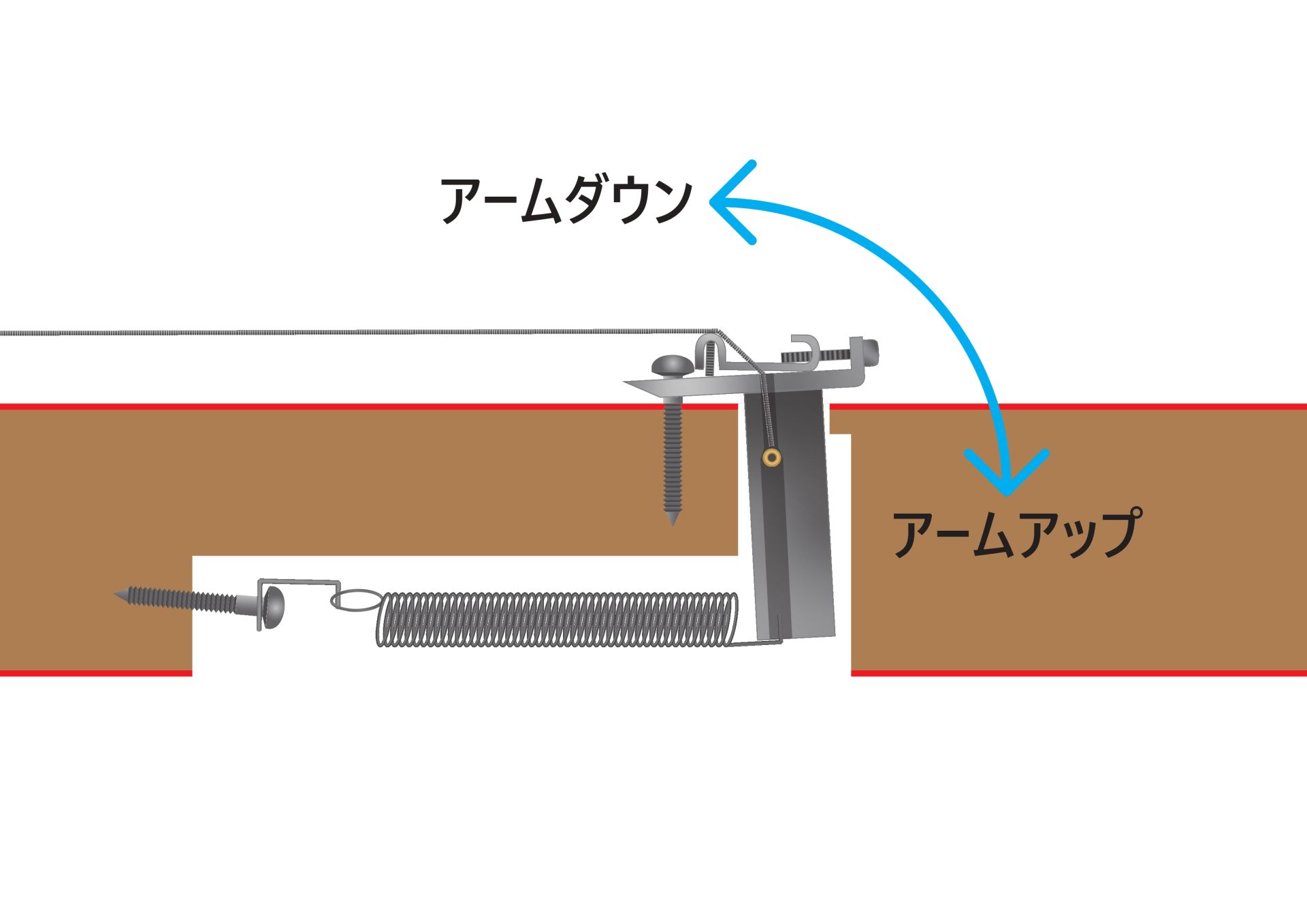

アームアップによる音程変化の幅を増やす為、意図的にボディトップから数ミリ程度、ブリッジのお尻を浮き上がらせる事もあります。

どこを動かすと変わる?

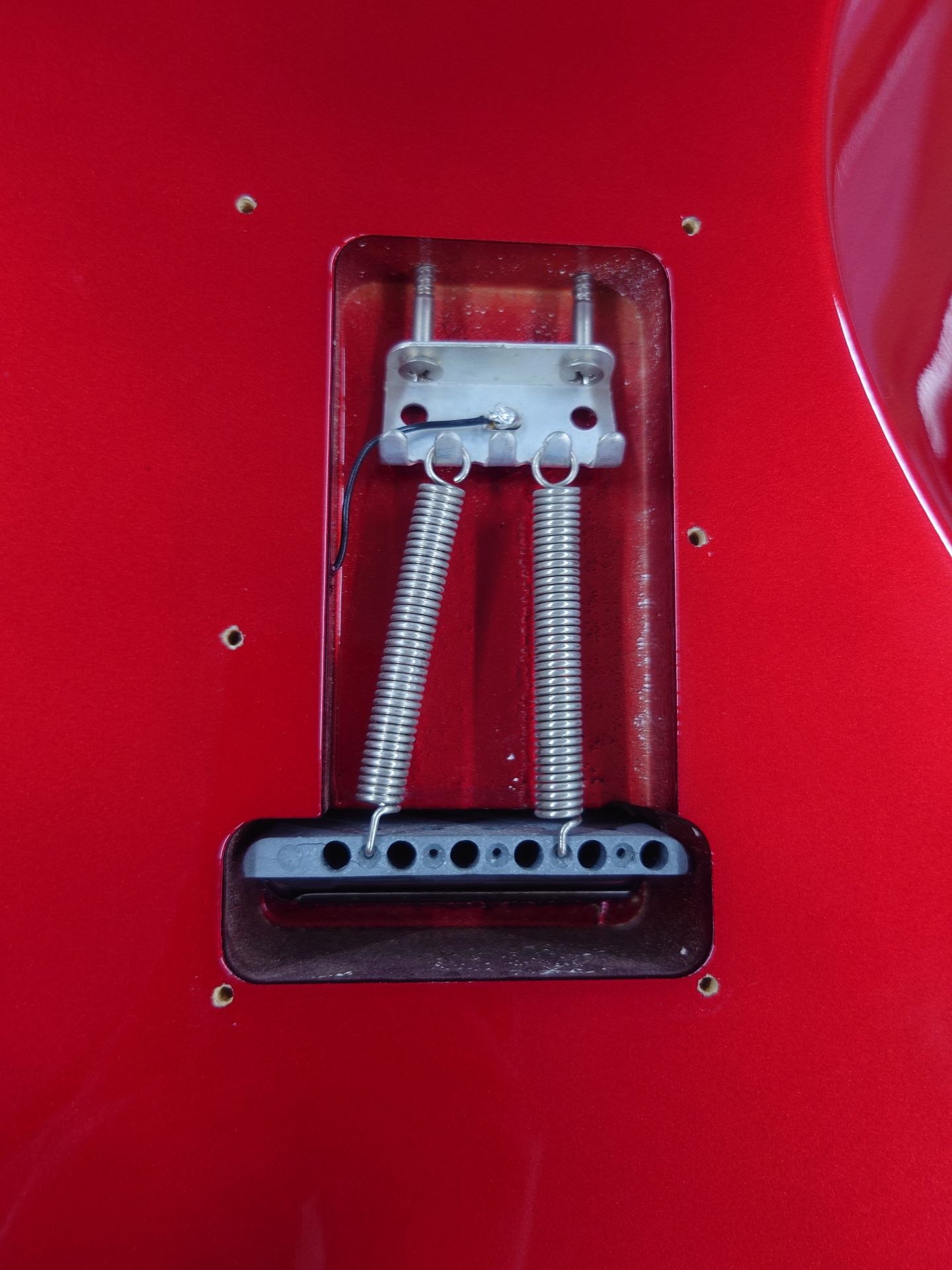

弦張力による負荷は弦のゲージとチューニングによる音程で決まってしまう為、フローティングの度合いを調整する際にはスプリングの張り具合を変えていきます。

どこを触るとスプリングの張り具合を変えられるかというと・・・

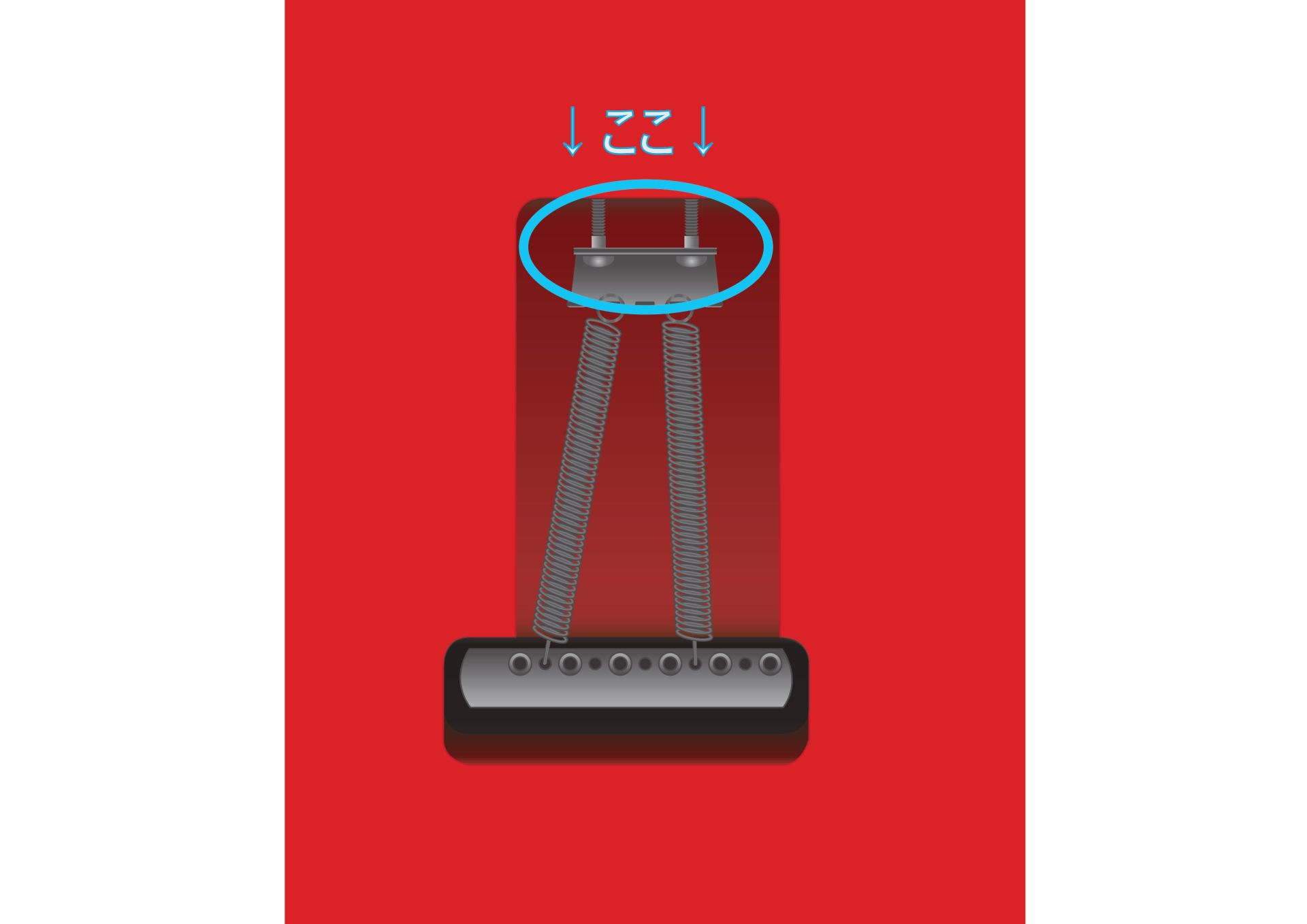

このネジを動かします

スプリングハンガーを吊るしているネジを締め込む方向に動かすとブリッジはボディ側に引っ張られます

スプリングハンガーを吊るしているネジを緩める方向に動かすとスプリングの引っ張る力は弱まり弦に引っ張られてお尻側が浮きます

プレイヤーが求める演奏性能が得られるようにブリッジの浮き具合や傾きの度合いを調整していきます。

演奏しやすいセッティングは十人十色で絶対的な正解はありません。

自分にとって一番弾きやすい状態を目指していきましょう。

図解でわかる!シリーズ一覧はこちら

- 図解でわかる!~ネック反り編~

- 図解でわかる!~ナット交換編~

- 図解でわかる!~ネジ取付編~

- 図解でわかる!図解でわかる!~ビビりの原因編~

- 図解でわかる!~「すり合わせ」と「リフレット」 その違い編~

- 図解でわかる!~ネックのハイ起き編~

- 図解でわかる!~パーツの名称・ネック編~

- 図解でわかる!~オクターブチューニング~

- 図解でわかる!~塗装編~

※修理費用は同じ症例でも楽器の種類や形状・仕様によって異なる場合があります。

ご不明な点はお近くの島村楽器にぜひともご相談ください。

♪耳より情報♪

- ☆Twitterはじめました☆

ギター・ベースの修理に興味のある方はぜひ、フォローお願いします!

記事中に表示価格・販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その価格・在庫状況は記事更新時点のものとなります。

店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。

「この楽器の状態って弾きやすいの…?」そんな不安な点を取り除きながらプレイスタイル・楽器に合ったベストコンディションを一緒に探していきましょう!