こんにちはサカウエです。歪み系エフェクトというのは文字通り音を「歪ませる」エフェクターですが、そもそも「歪んだ音がカッコイイ」というのはなんだか不思議な話ですね。

Jordan Rudessの歪み系リードソロ

歪の種類

楽器音や歌を録音する場合、本来「歪み」はあってはならないこと・・ところが現在では多くのギタリストにとって「ギターの歪みサウンド」は必要不可欠なものと言えるでしょう。「ロック=歪んだギター」というイメージを持つ方も多いと思います。

このように「歪みサウンド」は主にギターサウンドの変遷とともに進化してきたということができるのではないでしょうか。

さて歪系エフェクトには

- ファズ

- オーバードライブ

- ディストーション

- アンプシミュレーター(これは少々異色)

などの種類があります。

ギター・アンプに過大入力を与え、回路の限界値を超えて出力音が潰れてしまった状態のことを「オーバードライブ(状態)」、出力された「歪んだ音」を「ディストーション(音)」というのが本来の言葉の意味とのこと。

「歪みサウンド」は原音にはない豊富な「倍音」を含み、結果的に迫力のある分厚いサウンドになりますが、この「歪みサウンド」を人工的に作り出してくれるのがこれらのエフェクターです。

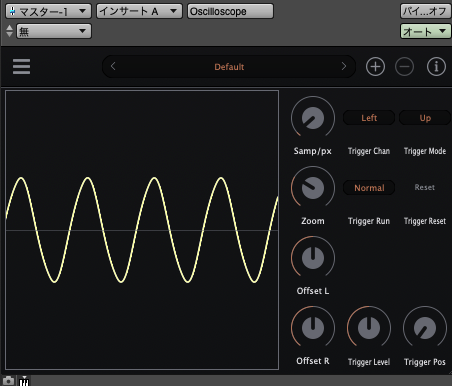

試しにDAWでシンセのソフト音源を立ち上げサイン波(純粋なポーという音)を鳴らし、オシロスコーププラグインで表示させてみました。

ノーエフェクトの状態

これにディストーションプラグインをかけたもの・・・複雑な波形になっていますね。

歪みエフェクターにより倍音が生まれたことがわかります。

歪み系エフェクターは、歪にこだわるギタリストにとっては非常に重要なエフェクターですが、キーボーディストの中にはあまり馴染みのないエフェクターのように感じる方もいるかもしれません。でもオルガンやエレピ、シンセリード等の音色にとっても実はとても重要なエフェクターなのです・・・最近のシンセにはこの歪み系エフェクトが内蔵されている機種も多いです。

INTEGRA-7のMFX

ちなみにこのINTEGRA-7に内蔵されているギターサウンドで「歪みエフェクトON」「歪みエフェクトOFF」を聴き比べてみましょう。

いかがでしょう後半はチョット寂しいサウンドになってしまいました・・・・このように迫力のある「歪み音色」は、ロックには必要不可欠といっても良いでしょう。

実は明確な区別は無い?

各種歪み系エフェクターは(アンプシミュレーターを除き)実は個々のサウンドの特徴・回路の種別などの定義は明確ではなく、メーカーや機種間で区別はあいまい・・のようです

「BOSS」エフェクターのように「回路の相違でディストーションとオーバードライブの呼称を使い分けている」メーカーもあるようですが、ファズ、ディストーション、オーバードライブの区別は(一般的な傾向はありますが)非常に恣意的といえるのではないでしょうか。

ディストーションとオーバードライブが一体化してる機種もあります↓

BOSS OS-2 オーバードライブ ディストーション

「ファズとディストーションは全然ちがうよ!」とおっしゃる方は正しいのですが、おそらくそれは機種同士を比較した場合。掘り下げて追求していくと境界線は不明瞭だと思います。

なんだか音楽のジャンル分類に似ているような気がしますね・・個人の嗜好、イメージ、音楽遍歴、知識量、経験・・思い入れ、等によってまったく変わりますからね・・・めまぐるしく作風が変わるミュージシャンも多いですし・・これなんかもうジャンルわけが意味を成さないような・・・

フランク・ザッパ / インカ・ローズ

キーボードは故ジョージ・デューク(7:30〜のソロ凄っ)。この曲ソロパート以外は全部譜面起こしてますねたぶん・・

というわけで以後「一般的な比較傾向(これもまた曖昧な表現ですが)」にもとづいてご紹介したいと思います。

「歪みサウンド」の歴史

1950年頃にエレクトリック・ギターをギターアンプから出力する演奏スタイルが生まれたわけですが、当時は主に「アンプで音量を大きくする」だけ、つまり現在のロックギターの様な「歪み系」の音色ではなかったと思われます。

レス・ポール(gt)メアリー・フォード(vo)の「多重録音」のデモ。1951年頃?ほぼクリーン。

1958年あたりのチャック・ベリー・・・若干歪んでるかなあ〜?という感じですね

その後は御存知の通り、クラプトン、ジミヘンに代表されるように「アンプでボリュームを目一杯に上げ」ることで生まれる「歪んだサウンド」が主流になっていくわけですね。

しかし「アンプに過度の負担がかかり危険」「(ボリュームフルテンにしないと歪まないので)バンド・アンサンブルが損なわれる」「アンプで歪ませた音では物足りない!」・・等々の理由から、歪み系エフェクターというものが発明されたという説があります。

確かに「クリーン・サウンド」と「歪みサウンド」をライブで使い分けする場合、これがあると便利ですよね・・いちいちアンプのセッティングを変えるのも大変だし・・・

初めて「歪んだギター」を演奏したのは・・・

特に50〜70年代のロック・ミュージックはサウンド激動の時代。多くのミュージシャンが試行錯誤を繰り返し、常に新しいサウンドを模索していた頃。中には偶然に生まれたサウンドもあったでしょうから「最初にギターを歪ませたのは●☓●」・・と単純に特定できる話ではないですね・・映画「バック・トゥー・ザ・フューチャーのマイケル・J・フォックスだ!」(※)というジョークはありますが・・・

(※)1955年の過去にタイムスリップした主人公マーティー(マイケル・J・フォックス)が演奏する「Johnny B. Goode(!)」を見ていたギタリストが、自分の従兄弟の「チャック・ベリー」に「こいつがあんたが探している新しい音だぜ!」と電話ごしに叫ぶ名シーン。マイケルが弾いているギターはGibson ES-345(1959年発売)のようです。なぜかすでにこの時代にあるのはご愛嬌(あえてそうしたらしいですね)

・・というわけで非常に駆け足ですが、以上「歪み系」エフェクターの歴史でした。

では特徴的なサウンドを紹介します。動画はあくまで「こんな感じ」という参考です、実際にどうやってその音を出していたのかは本人しか知らないので・・

「それちょっと違う!」というのあったらすみやかに修正します。その際はこっそりツイッターで教えていただければ幸いです。

ファズ(Fuzz)

←ジミヘン愛用Fuzz Face 1967年 wikipedia

←ジミヘン愛用Fuzz Face 1967年 wikipedia

「歪みサウンド」の先鋒というべきものが「ファズ」。当初はギターアンプの手前で信号を増幅しておいてアンプの入力に突っ込む・・というブースター的な役割をするエフェクターだったらしいです。

80年代付近からディストーション系のエフェクターの台頭により一時期影を潜めますが、90年台あたりに復活した感があります・・・使い方次第ですが、荒々しくプリミティヴな歪みですね。

「ファズ」にはこういった「古臭いイメージ」を持っている人も多いようです

0:30あたりからいきなり音が出るので注意・・・なんとボーカルも歪ませてますね・・1969年

King Crimson – 21st Century Schizoid Man

ディストーション(Distortion)

←BOSS DS-1 1978年Wikipedia

←BOSS DS-1 1978年Wikipedia

深い歪み、ワイルドな感じですね。

スコーピオンズ(マイケル・シェンカー在籍)

オーバードライブ(Over Drive)

ディストーションよりはマイルドでウォームな印象です。

アンプシミュレーター

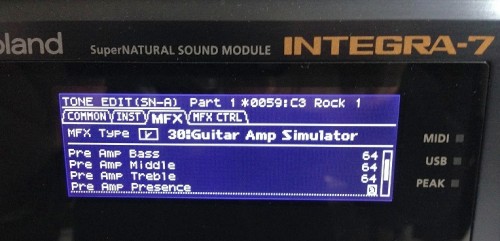

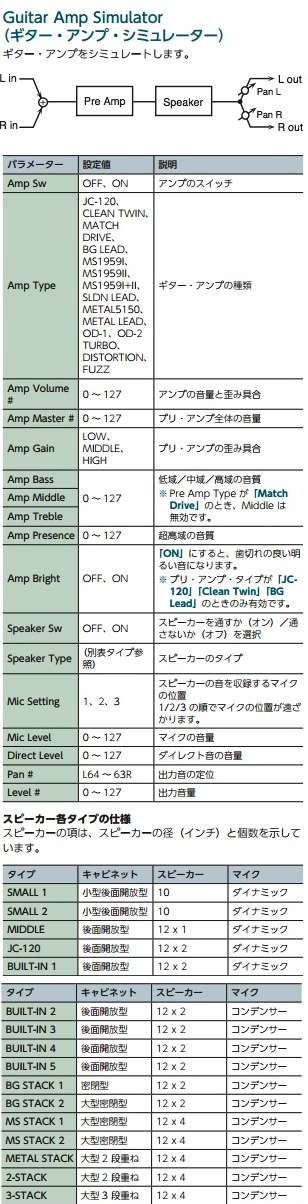

アンプシミュレーターはその名の通り、ギターアンプの特性をシミュレーションするもの。例えばギターアンプのプリアンプ、スピーカーやキャビネットの種類、各種ツマミの設定、マイク録りする際のマイクの種類と位置・・といったパラメーターを持っています。

「歪みサウンド」専門ではなく、各種アンプのセッティングをデジタル技術で擬似的に再現するエフェクターといってよいでしょう。設定次第では和音で弾くと少しだけ歪むジャズ・ギター風サウンド・・などのシミュレーションが可能です。

下図はローランドのシンセ音源モジュール「INTEGRA-7」に内蔵されたギター・アンプ・シミュレーターのパラメーターの一覧表です。

AMP TYPEの項目に「OD-1、OD-2、、」とありますがこれはローランドの「歪み系」コンパクト・エフェクターの機種名です。

ハードなタッチで弾くとちょっとだけ歪むビンテージのエレクトリック・ピアノのように「実物はアンプから出力する楽器」に使用すると効果的です。

歪みサウンドの注意点

和音演奏

激しい歪み系エフェクトをかける場合、2音以上の音を同時に演奏すると場合によっては歪み過ぎて音が不明瞭になる場合があります。ド・ミ・ソといったような和音にはあまり向いていません。ただし以下の音程は意図的に使用される場合が多いです。

- オクターブ

- 5度(または4度)

試してみましょう。低域で「ミ – シ(5度関係)」を押さえます(オクターブ上の「ミ」も加える場合あり)

これを「パワーコード」と呼ばれることもあります。ロック系の音楽では不可欠な「あのサウンド」になります。ちなみに「ミ – シ」の音高を逆にすると、今度は「シ – ミ」の4度関係になります。この形もよく使われますが、4度関係はパワーコードとは呼ばれないようですね。

実演してみました(最初のEコードですが、本物のギターだと3度の「G#」音はオクターブ上になります)

ZOOM Q4で撮影・録音

冒頭の「女子高生エフェクターを・・」でも弾いた、おなじみSmoke on the Water

オルガンは4度ハモ、この頃はマーシャル使ってた時期でしょうか?歪んでますね

パワーコードは3rd音が含まれないのでマイナーとメジャーの判別が付きませんが、歪んだ音にマッチするためロック系の音楽では定番となっています。

もちろん「歪み+和音弾き」の例外もあります(2:15あたりから)和音聞き取れませんけど・・・

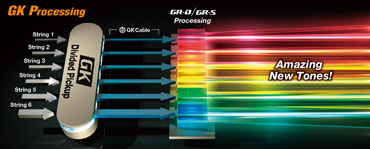

なおピックアップごとに独立したオーディオ出力が可能なギターを使用すると、弦ごとに異なるエフェクターをかけることができます。たとえば歪んだ単音✕6(弦)という「ポリディストーション」が可能になります。この場合は和音で歪ませるのではないので綺麗にハモります。

これはRolandのGKピックアップ

・・奥が深いです。それでは・・

【関連記事】

兄弟サイト「ギタセレ」ではギタリスト目線で歪を徹底紹介しています!

【今さら聞けない】エフェクターの基礎知識編 ~歪み系エフェクター~

この記事を書いた人

デジランド・デジタル・アドバイザー 坂上 暢(サカウエ ミツル)

学生時代よりTV、ラジオ等のCM音楽制作に携り、音楽専門学校講師、キーボードマガジンやDTMマガジン等、音楽雑誌の連載記事の執筆、著作等を行う。

その後も企業Web音楽コンテンツ制作、音楽プロデュース、楽器メーカーのシンセ内蔵デモ曲(Roland JUNO-Di,JUNO-Gi,Sonic Cell,JUNO-STAGE 等々その他多数)、音色作成、デモンストレーション、セミナー等を手がける。