パソコンで音楽を作ってみたい!しかし、その中心となる“パソコン選び”で悩む方は多いのではないでしょうか?この記事では、DTM活動に最適なパソコン選びのポイントや注意点を、初心者でもわかりやすく徹底解説します。

パソコンで音楽制作

パソコンで音楽制作することを「DTM(ディーティーエム)」(コンピューターミュージックとも言います)といいます。DTMとはDesk Top Music(デスクトップミュージック)の略で、主にパソコンを使用して音楽制作する事の総称として使われています。

DTMをするには?

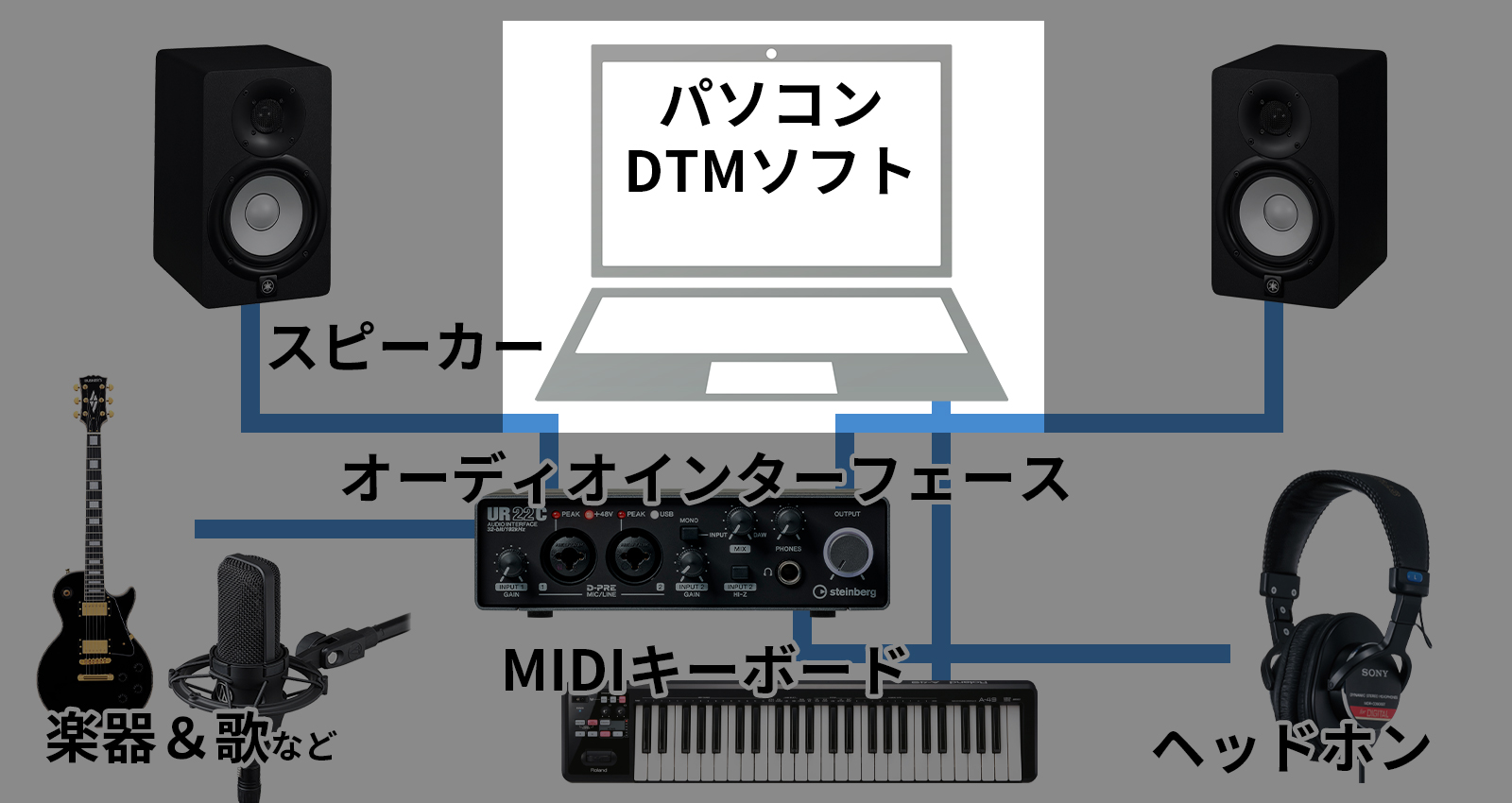

DTMを始めるには、コンピューター、音楽制作ソフト、インターフェース、MIDIキーボード、ヘッドホン、モニタースピーカーを揃えるのが一般的です。

今回はその中で、必須とも言える、パソコンを取り上げたいと思います。

最近はiPad、iPhoneといったモバイルデバイスでも音楽制作ができるようになっておりますが、音楽制作を始めようと思ったら、パソコンを用意するのがおすすめです。

DTM用途に合わせたパソコン選びの考え方

最初に考えておきたいのは、「どんな音楽制作をしたいのか」。簡単な作曲や宅録、バンドのレコーディング、本格的なプロ志向まで、用途によって必要なパソコンの性能や構成が変わります。

ここでは、初めてDTMをするにあたってのパソコンを基準にしたいと思いますので、トラック数やプラグインをバシバシ使用するといったことは想定していません。

DTMパソコンの性能について

「このパソコンは速いですよ~」といった表現を耳にすることがあると思いますが、速いというのはパソコンの計算処理能力が速いということです。これは「速い」=高性能、「遅い」=低機能と言い換えたら理解できると思います。

したがって「遅い」より「速い」ほうが良いことになります。では速い、遅い、高性能、低機能はどこで決まるのでしょうか?こうしたパソコンの性能を表す場合、よく使われるのが「スペック」という言葉です。

スペックの要素はOS、CPU、メモリ容量など・・・いろいろ有ります。

OS (オーエス)

パソコンは、大きく分けるとAppleが開発する「Mac」(マック)とMicrosoftが開発する「Windows」(ウィンドウズ)の2種類が中心になります。パソコンの種類は他にもあるのですが、少々レアなのでここでは割愛します。

OSはMacOSとWindowsそれぞれにバージョン(進化の度合いによる分類)があります。たとえばWindowsだと10 / 11、MacOSだと MacOS14 / 15といったバージョンがあります。

CPU (シーピーユー)

CPUはCentral Processing Unitの頭文字で、パソコンの心臓部に相当します。パソコンで一番仕事する部署です

CPUの働きが鈍いと動作が遅くなるわけですが、製品(型番)によって性能が異なります。決め手は、コア数、クロックスピード(周波数)、スレッド数。基本的には数字が大きいほど処理が早く安定した動作になります。

CPUは主にIntel社とAMD社の2種類が中心になります。どちらかしか対応していないソフトウエアもあるので注意が必要です。また、世代やシリーズ、グレードによって動作確認がとれているかも変わってきます。

DTM用のパソコンであれば「Intel Core i5/AMD Ryzen 5」以上、4コア・8スレッド、クロックは2GHz以上が最低ライン。、推奨としては「i7/Ryzen 7」以上、6〜8コア、クロック3GHz以上が望ましいです。

ストレージ (HDDやSSD)

ストレージはデータの保管場所と考えてください。DTMソフトだけでなく、パソコンを動かすOSもこの部分にインストールされます。

「外付けHDD」の様な外部記憶装置を別途購入することで、原理的にはほぼ無尽蔵に記憶媒体を増やしていくことができますが、最初から内蔵容量は大いに越したことはありません。

HDD(ハードディスク)と比較するとSSD(ソリッドステートドライブ)は、読み書きが早く、小型、静音などの特徴がありますが高価です。DTMに使用するソフトウェアや音源ライブラリ、プロジェクトファイルは、できる限りSSDに保存するのがおすすめです。容量が足りない場合は、古いデータや完成済み作品のみHDDへ移し、作業中や頻繁に使うデータはSSDを活用しましょう。

DTM用のパソコンであれば最低500GB~が目安だと思います。

メモリ (RAM)

メモリはパソコンが仕事をする上で、必要な主記憶装置。まあ仕事する際のデスクの広さみたいなものと考えてよいでしょう。

広ければ広いほど余裕が生まれます。DTMでは16GB~32GBあたりが目安です。

グラフィックボード (GPU)

映像処理(画面表示)を担当するプロセッサです。グラフィック出力機能を持たないCPUは除きますが、DTM用途であれば専用のグラフィックボードはほとんど必要ありません。CPUにグラフィック機能が統合されていれば十分です。

ただし、動画コンテンツの作成や編集を行う場合には、専用のグラフィックボードが必要になることがあります。

インターフェース

インターフェースという言葉にはさまざまな意味がありますが、ここでは主に2つの電子機器を接続するための端子、つまりコンピューターと周辺機器を接続する端子を指します。代表的なものにはUSBやHDMIがあります。インターフェースが多いほど、より多くの周辺機器を接続できるため、拡張性に優れています。

DTMでは最低でもUSB2.0の端子が2つ、理想では、USB3 あるいは Thunderbolt 4 の端子が1つ以上あり、USB2.0の端子が3つ以上とディスプレイポートあるいはHDMIがついていた方がおすすめです。

インターネット環境

DTMでは、ソフトウェアのダウンロードや更新にインターネット接続が不可欠です。そのため、Ethernet端子(有線LAN)が搭載されている機種を選ぶことをおすすめします。

有線接続は通信速度や安定性に優れていますが、難しい場合はWi-Fi(無線LAN)内蔵モデルを検討しましょう。両方に対応している機種が理想的です。※とくにWindowsデスクトップパソコンには無線LAN機能が搭載されていない場合があるため、購入前に必ずご確認ください。

デスクトップとノート、どちらがDTMに向いているか?

これも環境に応じて選択しましょう。それぞれの特徴を説明します。

【デスクトップ】

キーボードやモニターディスプレイが本体と分かれているものがデスクトップパソコンです。特徴としては下記になります。

- スペックの割に低価格

- 周辺機器の接続端子が豊富

- ディスプレイが別売りで豊富なサイズから選択可能

- 拡張性が高い

【ノートパソコン(ラップトップ)】

キーボードやモニター体型で持ち運びが可能なノート型のものをノートパソコンといいます。

特徴としては下記になります。

- 小型・軽量で移動や持ち運びしやすい

- デスクトップ型よりも高価

- テンキーが無いものが多い

- 拡張性に制限がある

まず、機動性を視野にいれるのであれば、ノートパソコン一択です。たとえば、パソコンを持ち運ぶ用途としては、自宅では録音ができないので、スタジオをレンタルして録音する、バンドのレコーディングをする、外で制作をする、あとは、レッスンなど教えてもらうためなどが挙げれますね。

ただし、拡張性が低く、長時間の高負荷作業で熱がこもりやすい。コストパフォーマンスがデスクトップに劣ることが挙げられます。

一方、デスクトップは、常時設置スペースが必要なことと移動が困難な点以外はデメリットは少ないでしょう。

WindowsとMac、どちらがDTMに向いているか?

Windows の特徴

- メリット: 選べる機種や価格帯が幅広い、カスタマイズ・拡張性が高い。多くのソフトに対応。

- デメリット: OSやハードウェアの多様性ゆえに相性問題が起きやすいことも(ドライバや安定性に注意)。

Mac の特徴

- メリット: 音楽制作現場で定番。シンプルな操作性と安定した動作。1社のみなのでソフト・ハード開発会社が動作検証をしやすくトラブルが少ない。

- デメリット: 機種や拡張性が制限される、価格がやや高め。

どちらにも一長一短がありますが、「コンピューターをあまり触ったことがなく安定した動作を希望する場合はMac」「とにかくコスパ重視、(音楽以外も)幅広いソフトや機材を使うならWindows」といった選び方がおすすめです。それと、使いたいDAWやお気に入りのソフト/機材から選択するのも一つの手です。

ソフト・ハードの動作環境を確認

パソコンはDTMソフト(DAW、プラグインなど)やパソコンに接続する周辺機器が対応しているかが問題になります。新しいバージョンの方が良い、と思うかも知れませんが、新しいほど対応していなかったりするので注意が必要です。DTMソフトには動作環境が必ず記載されています。

例えば、人気のSteinberg Cubaseの場合は下記に掲載されています。

この中のCubaseの項目で、OSやCPUなどをチェックしてください。

買っても使えないとはならないように、体験版を一度試していただくほうが安心です。

選ぶ際には以下のポイントに注意しましょう。

- OSのバージョン(Windows 10以上/macOS Venturaなど)

- CPU(例:Intel Core i5以上、Apple M1対応か)

- メモリ(RAM)、ストレージ

- 推奨スペック/最低スペック:最低の方だと動作はギリギリ。推奨以上を目安に。

- 64bit対応/32bit不可プラグインも増えているので要注意。

- インターフェイス(例:USB 3.0必要 など)

ポイントとしては、自分が“使いたいソフト”“購入予定の機材”がパソコンのスペックやOSでしっかり動作するか確認することが大切です。

すでにパソコンをお持ちの場合

まずはお持ちのコンピューターのスペックを確認してください。

Windowsの場合

- Windowsキー + Rキーを同時に押す

- 「ファイル名を指定して実行」で msinfo32 と入力し「Enter」

- OS、プロセッサー、メモリ、記憶域(ストレージ)、USBの種類と数などを確認

- 上記の推奨スペックと使用したいソフトウェアの動作環境を照らし合わせる

- 可能であれば使用したいソフトウェアの体験版で動作チェックする

Macの場合

- アップルメニューからこのMacについてを選択

- OS、プロセッサー、メモリ、記憶域(ストレージ)、

- 概要のシステムレポートを開く

- USBの種類と数などを確認

- 上記の推奨スペックと使用したいソフトウェアの動作環境を照らし合わせる

- 可能であれば使用したいソフトウェアの体験版で動作チェックする

予算別のおすすめ構成例

予算10万円前後 (初心者)

- CPU:Core i5 または Ryzen 5 以上

- メモリ:16GB 以上

- ストレージ:SSD 500GB 以上

- インターフェース:USB端子x2、USB3.0用端子x1

- ネットワーク:無線:Wi-Fi 6E + 有線 LANポート

予算15〜20万円 (趣味向け)

- CPU:Core i7, Ryzen 7, Apple M3 以上

- メモリ:32GB 以上

- ストレージ:SSD 1TB 以上

- インターフェース:USB端子x4、USB3.0用端子x1

- ネットワーク:無線:Wi-Fi 6E + 有線 LANポート

まとめとアドバイス

DTM用パソコンを選ぶ際は、「自分がどんな制作をしたいか」と「それに必要なスペック」をしっかり把握し、将来の使い方も見据えて余裕をもった構成を選ぶことが大切です。具体的な推奨スペックや選び方については、前の項目で解説していますのであわせてご覧ください。

パソコン選びの選択肢には、主に「メーカー製パソコン」と「BTO(受注生産のカスタマイズパソコン)」があります。メーカー製パソコンはサポートが手厚いという利点がある一方で、不要なソフトウェアが初期状態で多くインストールされている場合があるため注意が必要です。

BTOパソコンは、市販PCに比べて不要なソフトウェアが少ないのが特長です。また、パーツを選べるのも特徴になるのですが、初心者には敷居が高いため、DTM用途に合わせたスペックやカスタマイズが予め提案されている「DTMおすすめ」モデルから検討するのがおすすめです。ただし、「DTM向け」とうたっていても、実際には動作検証が十分に行われていない場合もあるため、最新の動作検証結果が明確に示されている製品かどうか、必ず確認してください。

また、SNSや知人から「自作パソコンの方が安い」と勧められることもありますが、自作パソコンはパーツ選びだけでなく、組み立てあるいは初期設定、トラブル対応もすべて自分で行う必要があります。周囲に詳しい方がいて、何かあったときに親身にサポートしてもらえる環境がない限り、慎重な判断をおすすめします。

パソコン選びでは、「不要なソフトが入っていないこと」「DTMでの動作検証されていること」「自分が困ったときにサポートが受けられること」の3点を意識してください。疑問や不安がある場合は、購入前に必ず販売店へ相談して納得した上で選ぶことが大切です。

なお、当社ではDTM用パソコンのご提案や対応モデル、サポート体制の充実したサービスもご用意しております。パソコン選びや導入のご相談なども承っていますので、安心してご利用いただける選択肢としてご検討いただければ幸いです。

- DTM用パソコンはDTM安心サポート対応店舗で販売していますが、一部店舗では取り扱いできない場合がございます。

- DTM用パソコンのみのご販売はしておりません。パソコン&ソフトウエア&サポートのオールインワンパッケージでのご提供になります。

理想の音楽制作環境づくりの第一歩として、ご自身のニーズに合ったパソコン選びをじっくり進めていただければと思います。

この記事を書いた人

デジランド・デジタル・アドバイザー 坂上 暢(サカウエ ミツル)

学生時代よりTV、ラジオ等のCM音楽制作に携り、音楽専門学校講師、キーボードマガジンやDTMマガジン等、音楽雑誌の連載記事の執筆、著作等を行う。

その後も企業Web音楽コンテンツ制作、音楽プロデュース、楽器メーカーのシンセ内蔵デモ曲(Roland JUNO-Di,JUNO-Gi,Sonic Cell,JUNO-STAGE 等々その他多数)、音色作成、デモンストレーション、セミナー等を手がける。