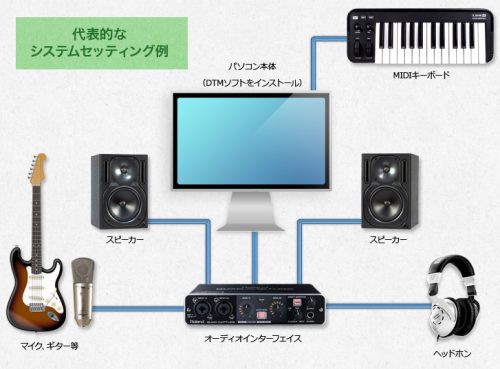

DTM(デスクトップミュージック:パソコンなどを使って行う音楽制作)や配信、ポッドキャストを始める場合に必要になる機材は何ですか?と楽器店のスタッフに質問すると、おそらく次のような答えが返ってくるでしょう。

- パソコン本体(最近はスマホだけでもある程度の音楽は作れますが)

- DTMソフト+(ソフト)シンセなど

- オーディオ・インターフェース(インターフェイス)

- MIDIキーボード

- スピーカー(またはヘッドホン)

パソコン、ソフト、キーボード、スピーカーは馴染みのある言葉ですが、この中で1番わかりにくいものが「オーディオ・インターフェース」ではないでしょうか?本記事ではこのオーディオ・インターフェースとは何か?そしてなぜ必要か?また、オーディオインターフェースを調べる上で出てくる用語をご紹介してみたいと思います。

オーディオ・インターフェースとは?

「オーディオ=音」というのはわかりますが、「インターフェース」とはなんでしょう?インターフェースは直訳すると「接点」「境界面」といった意味になりますが、DTMの世界では主に

「コンピュータと周辺機器(マイクや楽器など)を接続する機器」

といった意味で使われます。ところで、ギターなどの音(アナログ信号:Analog)を、パソコンで扱うことのできるデジタル信号(Digital)に変換することをAD変換といいます。逆にデジタルからアナログに変換することをDA変換といいます。オーディオ・インターフェースは、

- マイクやギター、シンセなどの音をパソコンに取り込む(A/D)

- 取り込んだ音を再生する(D/A)

する際に必要な機器になるわけですね。

オーディオ・インターフェースが必要となる理由

パソコンにもヘッドホン端子がついていて音は聞こえるのに、なぜわざわざオーディオ・インターフェースが必要なの?とい思う方もいらっしゃるかもしれませんが、オーディオ・インターフェースが必要な理由には主に以下の3つがあります。

- 音質の改善

- レイテンシー(音の遅れ)の改善

- 入出力数を増やす

では各々について詳しく見ていきましょう。

音質の改善

入力時

ギターやマイクの音をオーディオ・インターフェースなしでパソコンに取り込む際、ギターやマイクのケーブル端子とパソコン側の入力とは形状が合いませんが、仮に変換アダプター等を使用して接続できたとしても、問題になるのが「雑音(ノイズ)」です。

パソコンに搭載されているマイク端子やヘッドホン出力端子は「会話レベルの録音ができて、簡易再生ができればOK」という最低限の機能を果たしているのほとんど。チャットやweb会議の場合のように「会話ができる程度の音質」で良いならオーディオ・インターフェースはなくても問題ないでしょう。

しかし、音にこだわるDTMの場合は、これではほとんど使い物にならないのです。パソコン本体から発する「ジー」「ザー」といったノイズが混入したり、後述する音の遅延(レイテンシー)によりDTMでは、オーディオ・インターフェースの有無で全く次元が異なるものになってしまうのです。

出力時

DTMソフトだけでなく、iTunesやSportifyの音楽をパソコンから出力する場合も、ノイズや音質の劣化といった問題が生じます。これは「デジタル信号を音としてアナログ信号に変換する」機能の品質・性能がパソコンとオーディオ・インターフェースでは全く異なるからです。「餅は餅屋」という言葉がありますが、まさにこのことですね。

遅れ(レイテンシー)

音をパソコンに取り込む過程では、音そのものである「アナログ信号」をパソコンで扱うことの出来る「デジタル信号」に変換しています。

DTMソフトでは、ソフトシンセ(ソフト音源)や(エコーなどの)プラグイン・エフェクトなどの一連の処理のウラでは、CPUを筆頭としてパソコン全体がデジタル処理という「仕事」を行っています。しかし人間同様、仕事量には限度というものがあります。

この限度を超えた時、何が起きるか?というと

- 音が遅れる・・たとえば鍵盤を弾いてシンセが鳴るまでに時間差が生じる⇒演奏できない

- 音が歪む・・音楽を再生するとバリバリといったノイズが出る

- パソコンが止まる

等々・・楽しくないことばかりです。しかしオーディオ・インターフェースがあれば、音処理に対する作業は専門のオーディオ・インターフェースがやってくれます。これでパソコンの負荷が軽減され症状はかなり緩和されることになるでしょう。

この様にオーディオ・インターフェースを使用することでパソコン上での音楽制作は一般的には快適になるというわけです。

入出力の数

入力数

まずは同時にいくつの入力が必要か?を考えるとわかりやすいです。マイク1本だけしか使わないのであれば、オーディオ・インターフェースの入力は1つで良いですね。この時マイク入力端子がフォーンタイプの他XLRタイプ(写真黄色枠部分)に対応していると音質面では有利になります。

このように通常、ギターやマイクをオーディオ・インターフェースに接続する場合はマイク、XLR、LINE、Hi-Zなどの「アナログ端子」を使用します。

アナログ入力端子の例

またボーカル録音などでよく使われるコンデンサマイクを使用する際は「ファンタム電源」を供給できるオーディオ・インターフェースを使用することが必要です。多くは本体に「+48V」というスイッチがついていると思います(写真上黄枠)。

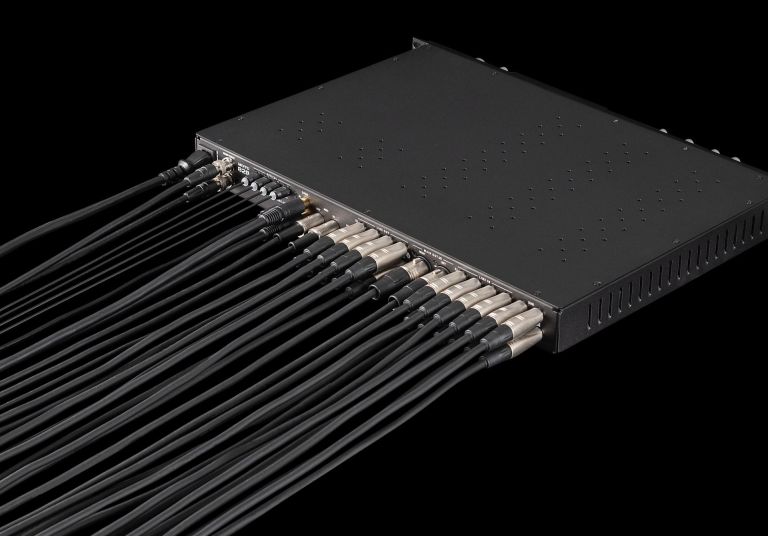

もしドラムの録音のように数本のマイクを使用して音を収録する場合は、当然マイク入力数が1,2個では足りません。こうした複数チャンネル入力に対応したオーディオ・インターフェースが必要になります。

仮に複数のハードウエアのシンセサイザーを使用するケースでは、オーディオ・インターフェースの入力が2つしか無い場合、録音する機種を変更するたびに毎回ケーブルをつなぎ変えなくてはなりません。しかしもし入力が8の場合、シンセ4台(それぞれステレオ出力)をすべてオーディオ・インターフェースにつないでおき、ソフト側で録音するものを選択することができるので非常に効率的です。このあたりも自分の環境で計算してチョイスしたほうがよいでしょう。

出力数

2chモデル

曲を作って、それにボーカルやギターを自宅で録音して、左右2本のスピーカーから音を出すといった一般的な用途では、2IN(入力)2OUT(出力)で問題ないかもしれません。

Steinbergの「IXO12」は「アナログ2入力(in) – アナログ2出力(out)」。ボーカルやギターを自宅で手軽に録音して、左右2本のスピーカーから音を出すといった最低限の音楽制作環境を作ることができます。

複数の出力(パラアウト/マルチアウト)

しかしライブなどでDAWソフト(MIDI/オーディオを扱い、音楽を制作することのできるDTMソフトウエア)を再生して、キック、スネア、ベース、キーボード等の複数トラックの楽器音を出力し、ミキサーでそれぞれのバランスをコントロールするといった場合では、2つでは足りないので多チャンネル出力(パラアウト/マルチアウト)対応のモデルが必要になるでしょう。

MOTU UltraLite-mk5

18ch入力&22ch出力仕様(デジタル入出力含む)

2OUT(ステレオ出力)でも、DAW側で調整すればできるのでは?と思う方もいらっしゃると思いますが、ある程度の大きさのライブの場合、通常はPAシステムが導入されています。その際、現場でPCだけでキック、スネア、ベース、などのEQやバランスをとって、PAに2CHで送るというのはあまりオススメできません。出音をチェックしているPA側でベースだけ上げるとか、キックの音質を変えるということがまったくできなくなるからです。しかしパラアウトでバラバラに出しておけばそれぞれのパートをPA側で調整することが可能になります(※)。クリック音だけドラムに送るなんてこともできますね。

※配線セッティングの手間もかかりますので、入れ替えの多い対バン形式のライブではなかなか難しいかもしれません。

このほかにも、オーディオ・インターフェースの出力数は、スピーカーを複数使うサラウンド再生やイマーシブ系の音楽作成等にも重要になります。ドルビー5.1chの音楽制作であれば、6つのスピーカーを使用するので、最低6つの出力が必要になるわけです。

ArturiaのAUDIO FUSEは、「32IN-28OUT(ADATデジタル入出力を含む)」:多くの楽器を接続したり、複数のスピーカーを使う場合などに便利ですね。

これは非常に極端な例ですが・・・

デジタル入出力について

オーディオ・インターフェースには、アナログ入出力端子の他にもADAT(エーダット)、MADI(マディ)、Dante(ダンテ)などのデジタルインターフェースに対応している機種もあります。その場合、専用ケーブルを使用して多チャンネルの高品位な信号を送受信することができます。

ADAT:光ケーブル使用

Dante:LANケーブル使用:最大512ch

つづいてオーディオ・インターフェースをメーカーサイトなどで調べるときに、よく出てくる専門用語を紹介します。

オーディオ・インターフェースで使われる用語

◯◯bit / ◯◯kHz

オーディオ・インターフェース製品の仕様(スペック)リストで下記のような表記を見ることがあります。

24-bit / 192 kHzこれは「量子化ビット数」と「サンプリング・レート」というものを表す数字で、それぞれの数値が大きいほど高音質で録音・再生できると考えてください。製品のパッケージ等に「24-bit/192kHz対応」のような表記がされている場合は、

- 「量子化ビット数」は24-bit

- 「サンプリング・レート」は最大192kHzまで選択可能(44.1、48、96、192のいずれかを設定できるといったタイプが多いです)

ということを意味しています。スマホで写真を取る際の「画素数=ピクセル」や色の深さ(色階調)の数字が大きければ大きいほど高画質になりますが、イメージとしてはそれに近いものです。Spotifyなどの音楽配信は、CD(もう知らない人もいそうですね)の16bit / 44.1kHzというクオリティーにほぼ近いと思ってよいでしょう。

「量子化ビット数」と「サンプリング・レート」の数字が大きければより良い音で録音、再生ができるのですが、その分パソコンへの負担も大きくなります。その場合は、

- パソコンに負荷がかかる⇒処理が遅い、クラッシュ(フリーズ:固まる)する、音が歪む

- データ量が膨大になる⇒曲の管理が大変、ハードディスク(またはSSDなど)の容量が足りなくなる

といったことも起きてしまう場合があります。必要に応じて設定してください。求めるクオリティーにもよりますが、24bit/48kHzであればアマチュア音楽制作には十分ではないでしょうか。

初心者、入門者の方であれば、量子化ビット数24bit以上、サンプリング・レート48、96kHz対応であれば問題ないと思います。将来的に高解像度の音楽音源を作るかもしれないという方は、最初からハイスペックモデルを購入しておくという選択肢もあるかもしれません。

高いサンプリングレートが存在する理由

人間の可聴範囲は20Hz〜20kHz程度と言われます。サンプリングレート44.1kHzで記録した音はその半分の22.05kHzの音を記録可能です。それではなぜ96kHz,192kHzといったサンプリングレートが存在するのでしょうか?ここでは詳しくは触れませんが、主に録音や編集工程の精度向上、「エイリアシング」と呼ばれる歪みの防止、高性能機器やハイレゾ音源のための対応などのメリットがあるといわれています。

オーディオインターフェースの接続方法

パソコンとオーディオ・インターフェースの接続で使用するコネクタと接続ケーブルは、主に下記の2種類があります。

- USB(ユーエスビー)

- Thunderbolt(サンダーボルト)

オーディオインターフェースの接続方法で知っておくべきは、コネクタの形状とデータ伝送プロトコル(データをやり取りするための技術的なルールや手順の決まり:通信規約)です。

コネクタの形状

主に(パソコン用の)オーディオインターフェースで採用しているコネクタの形状は「USB Type-B」「USB Type-C」「Thunderbolt」などです。(注)古いThunderbolt や Thunderbolt 2 は、Mini DisplayPortと形状は同じですが別物です。ケーブルやポートに付いている記号(Thunderbolt はカミナリマーク)が違います。

| 形状 | 名称 |

|---|---|

| USB Type-B(Standard-B) |

| USB Type-C |

| Thunderbolt |

上記に接続するためにパソコン側で必要なコネクタ形状は主に「USB Type-A」「USB Type-C」「Thunderbolt」などです。

| 形状 | 名称 |

|---|---|

| USB Type-A(Standard-A) |

| USB Type-C |

| Thunderbolt |

データ伝送プロトコル・伝送速度の規格

USB には、フルスピード USB 1.1 、ハイスピード USB 2.0 、スーパースピード USB 3.0 など伝送速度が異なる規格があります。

Thunderboltには、type1、2、3など伝送速度が異なる規格があります。この規格は、ハードウェア(オーディオインターフェースとパソコン)同士が共通のプロトコルである必要があるため、オーディオインターフェースがUSB 3.0を使用条件としている場合、パソコンにUSB 3.0端子が搭載されている必要があります。

ただし、USB 3.0 は USB 2.0 と互換性があるため、オーディオインターフェースがUSB 2.0を使用条件としている場合でも、パソコンに USB 3.0 が搭載されていれば使用できる場合があります。(※すべての USB 3.0 端子が USB 2.0 完全互換があるわけではありません。USB2.0 完全互換かどうかはパソコンメーカーにご確認ください。)

注意することとして、たとえば、「USB-C」コネクタは、 USB 3.1 や USB 2.0 、Thunderboltなどのプロトコルが用いられています。見た目ではどれをサポートしているか判断つきにくいため、必ず製品の仕様を確認する必要があります。

「コネクタ形状は外見、データ伝送プロトコルはその中身」と理解するのがわかりやすいですね。

コネクタの形状の中には 各プロトコルと互換性のあるポートを識別するために、ロゴが印字されているものもあります。パソコンと対応する機種を必ず確認しておきましょう。また、ケーブルも同じように接続するハードウェアのコネクタ形状、プロトコルに対応している必要があります。

USBクラスコンプライアントとは?

オーディオインターフェースをパソコンなどのデバイスで使用するには、専用の「ドライバーソフト」というものが必要になります。ドライバーソフトは一般的には製品を購入するとCD-ROMに収録されていたり、ネットからダウンロードしてパソコンにインストールすることになります。※最新のドライバーを入手するためにはネット接続環境が必要となります。

専用ドライバーを必要とせず、パソコン(またはデバイス)内のOSに標準搭載されているドライバーで動作するオーディオ・インターフェースもあります。これを「USBクラスコンプライアント」対応といいます。このほかパソコンと接続した段階でドライバーを自動的に探し、必要に応じてダウンロードやインストールするプラグアンドプレイという方式のオーディオ・インターフェースもあります。

定番機種紹介

というわけでDTMや配信には必要不可欠なオーディオ・インターフェースですが、最後に定番のオーディオ・インターフェースをご紹介いたします。

1万円台

Steinberg IXO22

低価格帯ながら音楽制作や配信にも使用できるポータブルなSteinbergのオーディオ・インターフェース 「IXO22」は入門者にぴったりな2 in / 2 out仕様。2色から選べます。

Steinberg IXO22 B

¥19,800(税込)

JANコード:4957812695855

Steinberg IXO22 W

¥19,800(税込)

JANコード:4957812695930

Focusrite Scarlett Solo (gen4)

2 in / 2 out仕様。Scarlett シリーズで最もコンパクトなモデルです。

Focusrite Scarlett Solo (gen4)

¥19,800(税込)

JANコード:0815301001478

2万円台

Focusrite Scarlett 2i2 (gen4)

2 in / 2 out仕様。超低ノイズ・マイク・プリを2基とギター、鍵盤、シンセ用のHi-Zと超高音質のライン入力を搭載。

Focusrite Scarlett 2i2 (gen4)

¥28,600(税込)

JANコード:0815301001485

Steinberg UR22C

32bit整数による次世代サウンドの追求、ハイスペックなUSB規格への対応、ストレスフリーな制作環境を実現するDSPミキサー/エフェクトの搭載、そして安定性の高いドライバーなど、一切妥協なく開発した先進的なオーディオインターフェースです。

Steinberg UR22C

¥28,600(税込)

JANコード:4533940148465

3~4万円台

MOTU M2

プロも御用達でおなじみアメリカのMOTU(Mark of the Unicorn)社のコンパクトな高品位USB-Cオーディオ・インターフェース「M2」。M2は2つの mic/line/Hi-Z ギター入力と、TRS(2)/ RCA(2)出力を備えたモデル

M2

¥35,970(税込)

JANコード:4580101341258

Universal Audio Volt 276

プロデューサーやミュージシャン、シンガーソングライターやクリエイターに最適なビンテージプリアンプと1176タイプコンプレッサー搭載の2イン/2アウトモデルです。

Universal Audio Volt 276

¥49,500(税込)

JANコード:4530027172023

5万円以上

AUDIENT iD14 MK2

10イン/6アウト仕様のコンパクトなUSB3.0対応

AUDIENT iD14 MK2

¥52,030(税込)

JANコード:5060374260429

Universal Audio Apollo Twin X Duo G2

最高解像度のオーディオ・コンバーター、2つの Unison マイクプリアンプ、そして Neve、API、Manley、Auto-Tune などのプラグインをニアゼロレイテンシーでレコーディングできるリアルタイム UAD プロセッシングを装備

Universal Audio Apollo Twin X Duo G2

¥192,500(税込)

JANコード:4530027173679

というわけでDTMや配信には必携とも言えるオーディオ・インターフェースですが、自分の環境に最適なものを選んで快適な音楽制作を楽しんでください!それではまた。