ピッチベンドとモジュレーション

シンセのフロントパネルを見ると、ちょうど鍵盤の左や、左上辺りにこんなものがついているのに気づくと思います。「これは一体何をするものなんだろう?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。これはピッチベンドホイール、モジュレーションホイールなどと呼ばれるもので、シンセサイザー独自の演奏表現を行うことができるコントローラーなのです。

こんな感じで使います。ハンコック大先生の名演を再現

いきなりの超絶プレイ、かなり上級者の方ですね。なお原曲はデイビッド・フォスターによるMini Moogのファンキーなシンセベースもフィーチャーされていて必聴です。

さてこの動画ではピッチベンド(左側)とモジュレーション(右側)は以下のように使われていました。

上記のような使い方が基本ですが、他にもピッチベンドで「音色」を変化させたり、モジュレーションで音の定位を変えたり、エフェクターのコントロールを行うといった自由な設定が可能な機種もあり、使い方はアイデア次第と言ってよいでしょう。

というわけで本記事ではあくまで基本的な上記のピッチベンドとモジュレーションの機能や奏法についてご紹介したいと思います。ぜひこの機会にチャレンジしてみてはいかがでしょう?

【関連記事】

形状と種類

ピッチベンドとモジュレーションは、メーカーや機種によって形状は様々ですが、役割は基本的には同じです。

■ホイールタイプ

ボーカロイドキーボードにもついていますね。

■レバー式:左右の動きでピッチベンド、奥に押し込むとモジュレーションがかかるタイプです

■ホイール式とレバー式の両方が備わったタイプ

■ジョイスティック式

■リボンタイプ

■ホイールとスイッチタイプ

以上のようにピッチベンドとモジュレーションの形状は多種多様。それぞれに一長一短あるのですが、結局は「好みと慣れの問題」で、しばらく練習しているうちに使いこなせるようになると思います。それではそれぞれの使用例をご紹介します。

ピッチベンドの使い方

ピッチベンドは主に以下の表現を行うことができます。

- ギターのチョーキング(海外ではベンディング)のように、音程を連続的に変化させる奏法

- 管楽器の唇を使って音程を半音程度上げる(下げる)ようなベンディング奏法

- 管楽器のリップスラーやギターのアーミングの様に上記より幅の広い音程の跳躍

ショルダーキーボード(キーター)を使ったギター風のプレイ

動画のJan Hammerはギターライクなベンドプレイの先駆者と言われていますが、ピッチベンドはその名の通りピッチ(音程)をベンドすることで、シンセならではの演奏表現を行うコントローラーです。上下(または左右)にコントローラーを動かすことで音程をプラス方向やマイナス方向に連続的に変化できますが、ゼロ地点にはセンタークリックがあるコントローラーが多いようです。また演奏中に意図せず音程が上がった(下がった)ままになってしまうトラブルを回避するため、ホイールやレバーを離すとバネによって「ゼロ」位置にもどる仕様の機種もあります。

■ホイール式では

- ベンドアップ(上方向)⇒音程が上がる

- ベンドダウン(下方向)⇒音程が下がる

■レバー式では

- ベンドアップ(右方向)⇒音程が上がる

- ベンドダウン(左方向)⇒音程が下がる

という仕様が一般的です。ベンドの主な使い方としては

- (A)弾いてから上げる、下げる(ベンドアップ/ダウン)

- (B)弾く前に上げ(下げ)ておいて、打鍵とともに上げる、下げる

などの方法があります。ギターのチョーキング的なフレーズではどちらも行われますが、管楽器のベンドの場合は、しゃくりあげる感じを表現するのに(B)を使う場合が多いようです。なおベンダーをウネウネと動かすことでビブラート(周期的な音程変化)を表現するプレーヤーも多いですね。

ちょっとJan Hammer風に弾いてみました(ソフト音源はArturia Jupiter-8 V)

ここでは前述の(A)を多様して最後に(B)タイプを使っています。

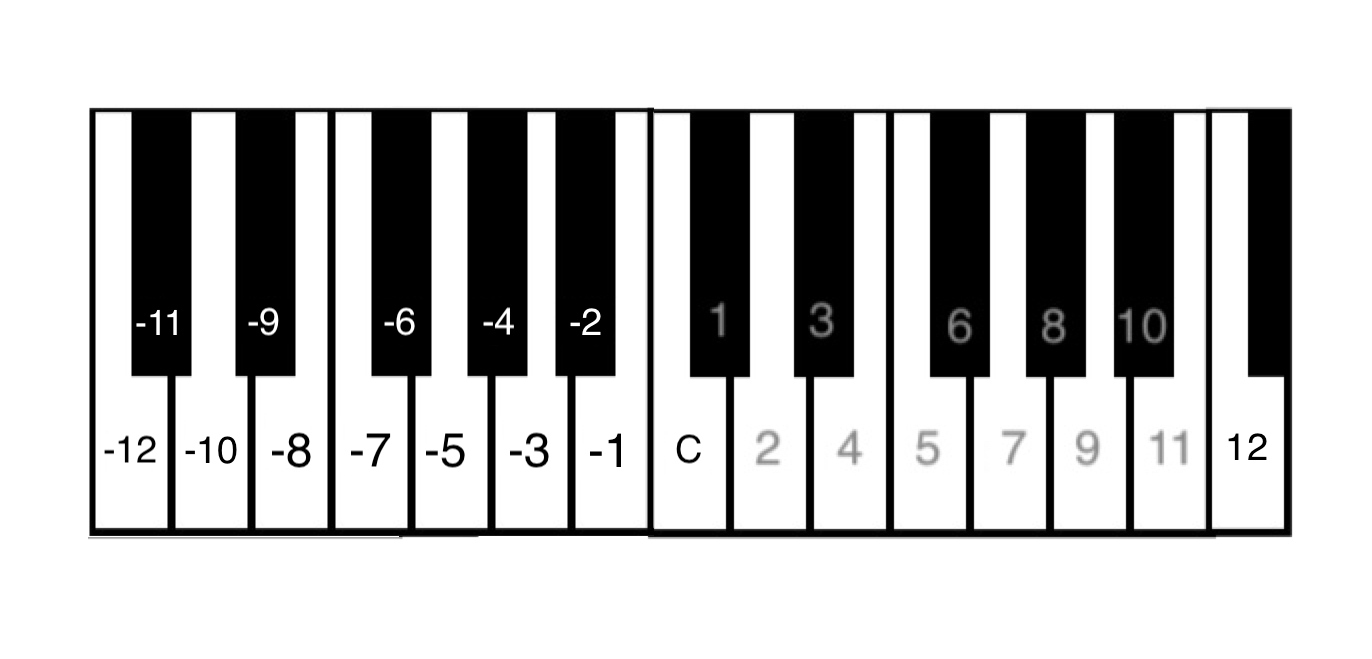

ピッチベンドレンジ

ベンドの演奏情報は、どれだけの数値を上げたり(+)下げたり(-)するかという情報なので、実際にどれだけの「音程」を上げ下げするかは「音色側の設定」となります。このパラメーターを「ピッチベンドレンジ(ピッチベンドセンシティビティー)」といいます(以降:ベンドレンジ)。ベンドレンジの単位は通常「半音」きざみになっていて、機種によって設定可能な範囲は異なります。仮にベンドレンジが「2」の場合、「ド」を弾いて上方向に目一杯ベンドすると、半音2個分つまり、「ド⇒レ」になります。弾く前にベンドを最大値に上げたまま「ド」を弾いてベンドを「0」地点に戻した場合は「レ⇒ド」というフレージングになるわけですね。

ベンドレンジとその最大変化幅の関係(Cを弾いた場合)

ベンドレンジはいくつにするか?

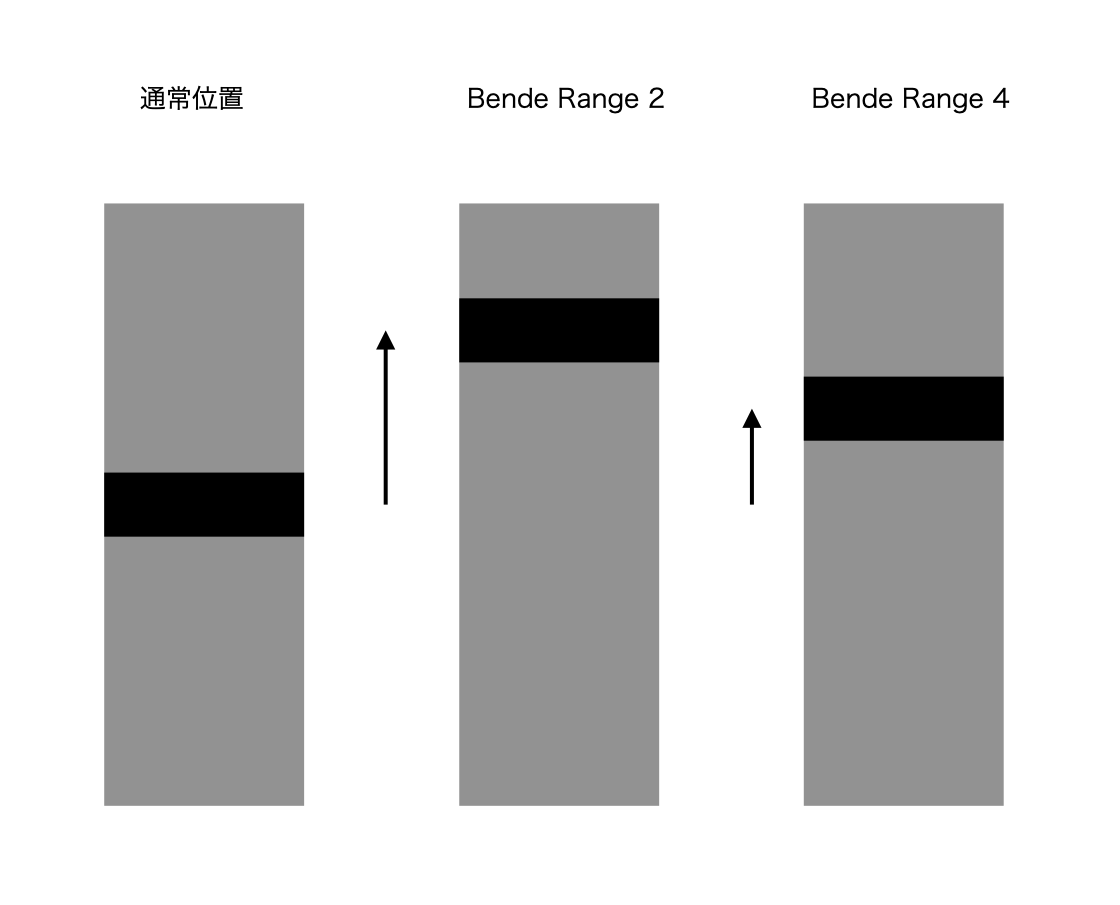

ベンドレンジの設定値は、演奏者がどんなベンドプレイをしたいかによって設定します。ベンドレンジの設定値が大きくなればなるほど、目的の音程に到達するまでにピッチベンドを動かす距離は短くなります。仮にプラス方向の最大値までの移動距離が3cmだとしましょう。ベンドレンジ2の場合「ド⇒レ」というベンディングをするには目一杯(3cm)ホイールを動かさなくてはなりません(下図:中)。次にベンドレンジを4にした場合はどうなるでしょうか?今度は半分の1.5cmほど動かすだけで「ド⇒レ」という音程変化が生じます(下図:右)。

これが何を意味するかというと、ベンドレンジが大きいほど「目標音程までのベンダー移動距離が短くなるため、素早いベンディングが可能」である一方、「よりベンドを動かす精度が必要になる」とも言えます。仮にギターライクなプレイをしたい場合、2だと最高で2半音分(ドからレ)のベンドしかできませんが、短三度(ドからミ♭)等のベンディングを行いたい場合は、3以上のレンジ設定が必要となります。

先程の「Jan Hammer風に弾いてみました」動画はレンジ3で演奏していますが、後半「ソ」のベンディングでは2半音(ラ)と3半音(シ♭)の中間くらいの音程で弾いています。こうした音程の曖昧さが独特の味を出す場合もあるので(実は単に間違って上げすぎちゃったというケースもありますが・・)、半音、全音、短三度といった音程をスピーディーかつ正確にコントロールできる範囲で設定したほうが表現の幅は広がるのではないかと思います。なおベンダーの分解能(データの細かさ)の制限上、レンジが大きくなると音程変化の滑らかさが粗くなる可能性があります。

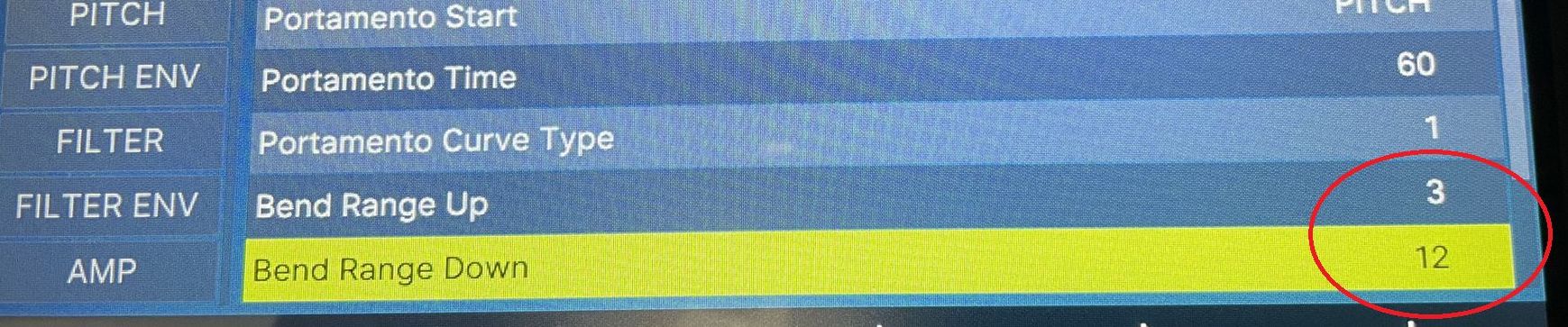

ベンドレンジ「12」の場合、ベンド最大値で1オクターブ上がるということになりますが、レンジ12で半音や全音をコントロールするのは手弾きでは至難の業なので、これは後述するDAWを使った打ち込み技で使われたりします。またベンドレンジは、上方向(+)と下方向(-)で異なった値に設定できる機種もあり、仮に上は3、下は7〜10などに設定することで、上方向でギターのチョーキング、下方向は「ギューン」というアームダウン(ギターのアームを使って弦のテンションを変え、音程を変化させる)のようなプレイが可能になります。

練習方法

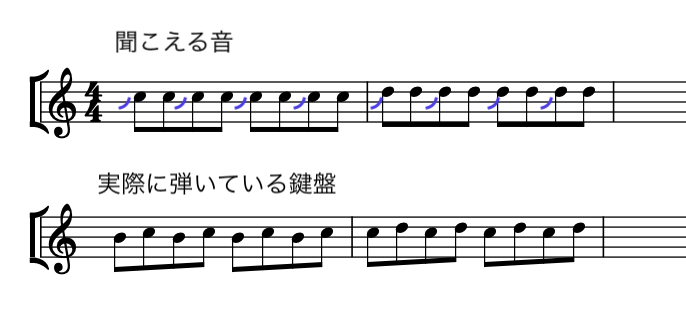

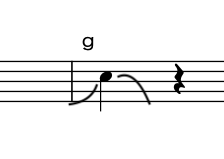

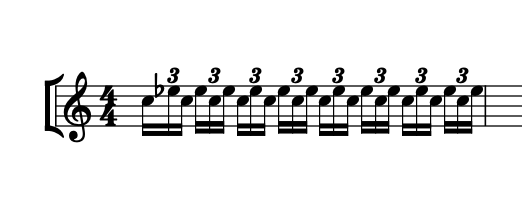

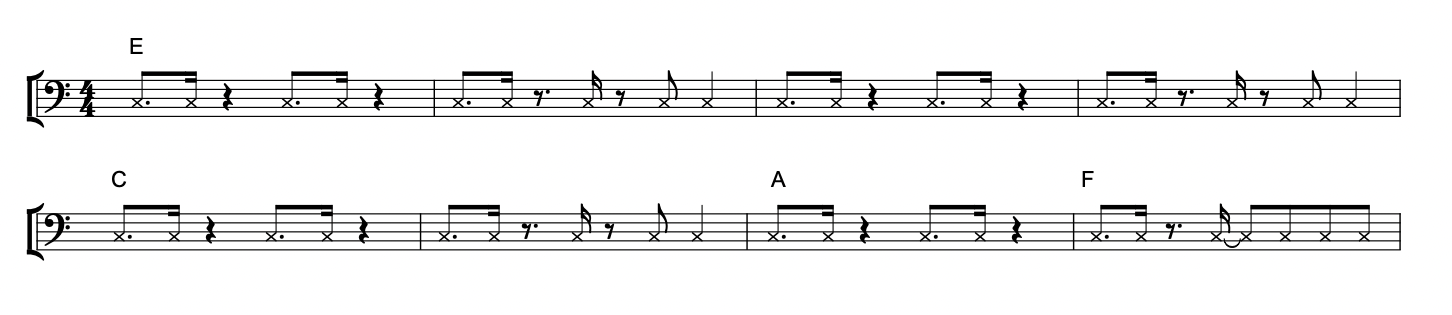

ベンディングの練習には、下記のように「ベンドアップした音」と「ベンドを戻した音」が同一連打音に聞こえるフレージングが効果的かと思います。1小節目が半音のベンド、2小節目が全音のベンドとなっています。これに短三度も加えても良いかもしれません。

しかし大切なのは、一連のフレージングの流れの中でベンディングの雰囲気を出すことだと思いますので、自分のお気に入りのギターソロ等を耳コピすることをおすすめします。カールトン大先生のギターソロなどはとても良いお手本だと思います。

キーがBbマイナーなのでフィンガリングが少々むずかしいかもしれません。ビブラートは後述するモジュレーションではなく、ベンダーをウネウネして演奏した方がベターだと思います。

トランスクライブ動画もありました。(倍テンで採譜してますが)

0.5倍速で再生するとチョーキング、スライド、などの部分がよく分かると思います。

ローリング・ストーン誌のベスト・ギター・ソロ第三位

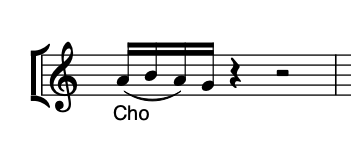

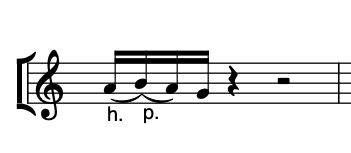

ハンマリング・オン/プリング・オフ

ピッチベンドホイールやレバー式の場合、0から最大値までピッチを上げたい場合、どんなに早く動かそうと、音程は曲線的に変化します。しかしリボンコントローラー等の場合は、物理的に瞬間的に最大値に到達することが可能なので、これはギターのハンマリング・オン/プリング・オフの様な効果を出すことができます。ギターのハンマリング・オンは、ピッキングした後にフレットを叩くようにして次の音を出し、プリング・オフは、弦を押さえている指を弾くようにして離して音を出す奏法です。両者を連続するとトリルを行えます。

写真はRoland AX-Edgeのリボンコントローラー部分。上部の黒いバーはモジュレーション・バーとなっています。

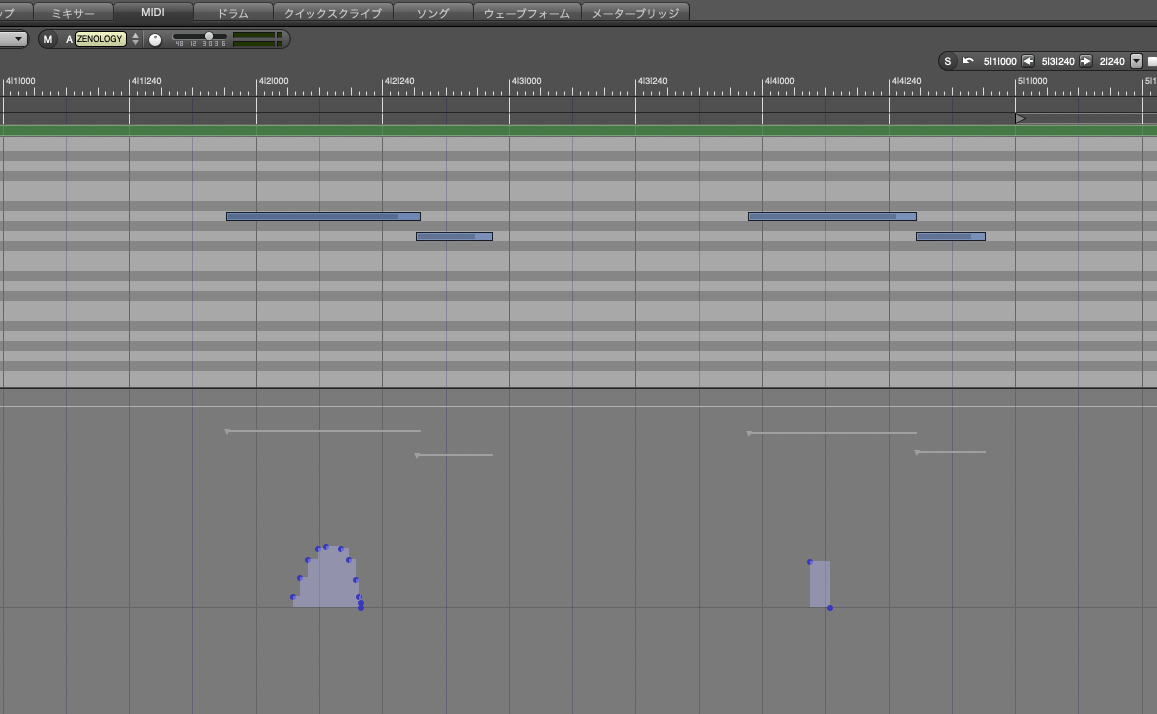

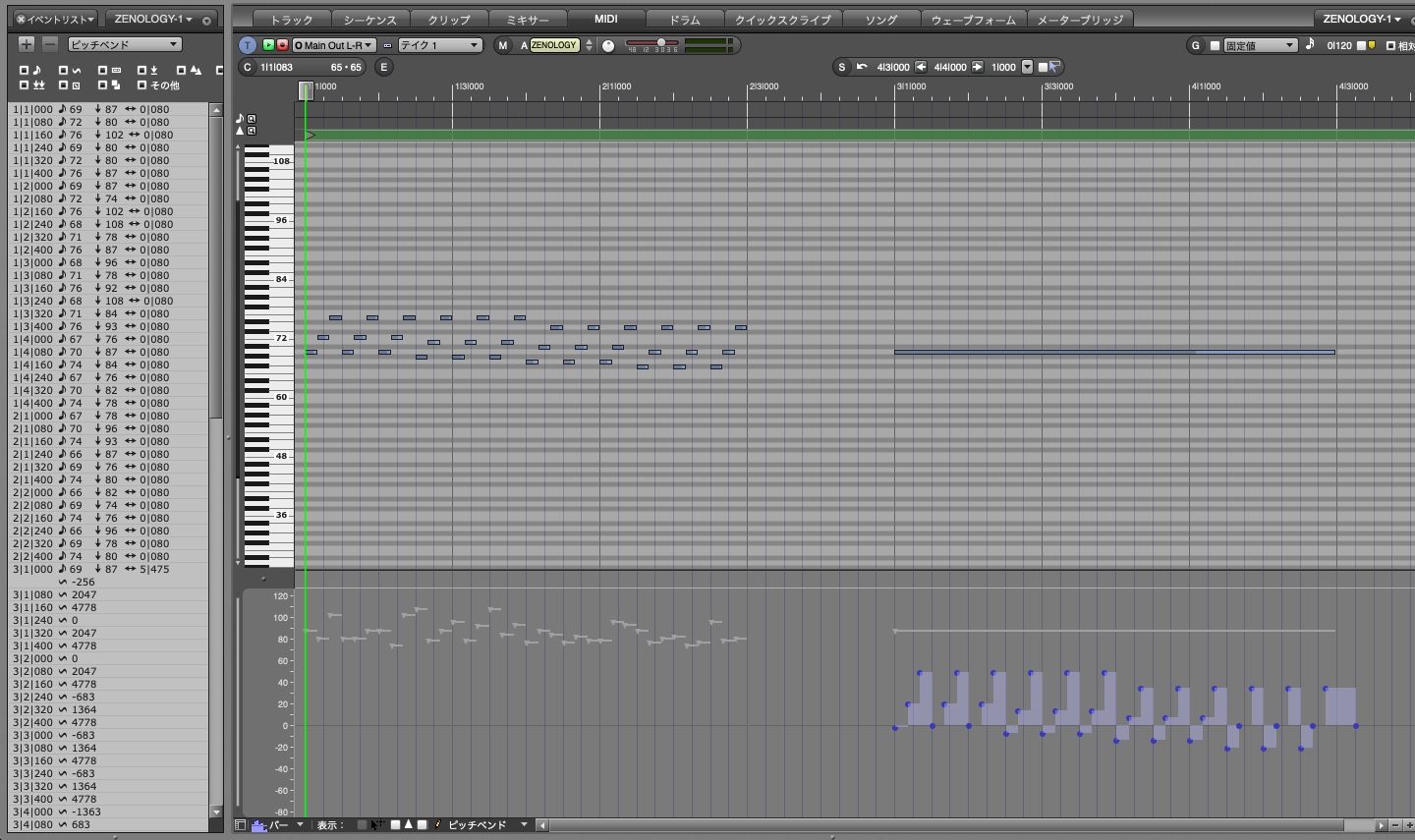

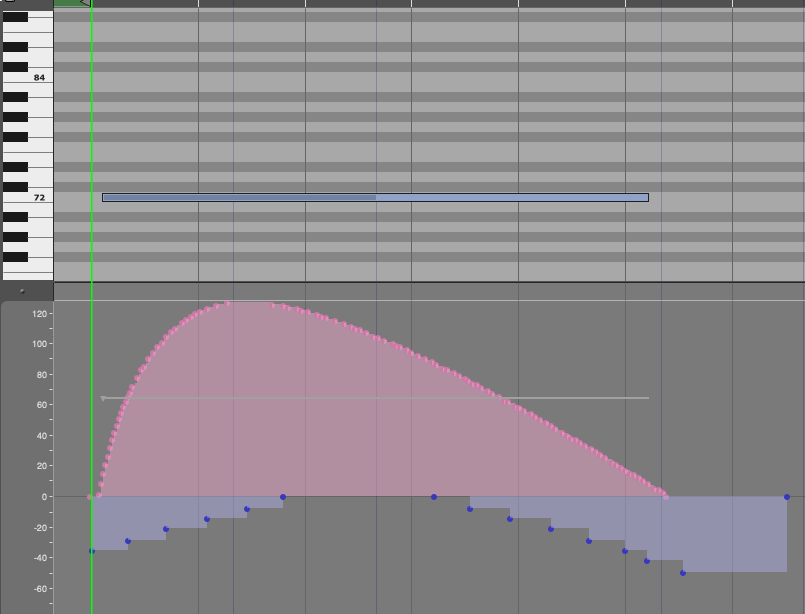

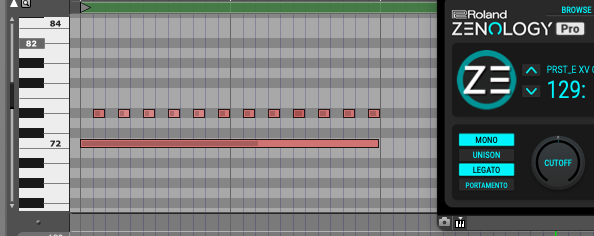

DAWにレコーディングしたデータを見てください。ラシラソ(シはベンドアップで鳴らしています)というフレーズの、連続的なベンディング(左)と瞬間的なベンディング(右)の違い。前者はチョーキング、後者はハンマリング/プリングということになります。なおDAWなどにMIDIレコーディングする際、機種ごとにベンダーの分解能や精度が異なるので、データー量も粗く、DAWのペンツールで書いたようなきれいな曲線的なデータにならない場合があります。必要に応じて修正してください。

ギターの奏法表記間違ってたらごめんなさい

違いが微妙にわかりにくいかもしれませんが、後半のハンマリング・オン/プリング・オフ風の方が若干スピーディーな印象を受けるのではないでしょうか?なおこの方法はベースのスラップ奏法などでも使うことができます。

タッピングのシミュレーション

少々DTM寄りになりますが、DAWの打ち込み等では、ベンドデータを非連続的に挿入することでタッピング(ライトハンド)奏法的な演奏をシミュレーションすることができます。

Eddie Van Halenのタッピング奏法デモンストレーション

Genesisのスティーブ・ハケットもずいぶん昔からタッピングやスイープやってましたね。

タッピング奏法というのは、1960年代頃からすでに一部のギタリストにより演奏されていた奏法で、ピッキング(またはタッピング)した弦を異なるフレットを強く抑えることで音程を変える奏法です。

この際、ピッキングのノイズ音は最初のピッキングにしか生じません(一番最初の音もタッピングだった場合は、ピッキング音は生じないことになりますが、ややこしくなるのでここでは割愛します)。もしノートデータだけでトリルやハンマリング、ライトハンド奏法のフレーズを入力した場合、サンプリング系の音源の場合、すべての音にアタック音が生じてしまうので、オルタネートピッキング(すべての音程をピッキングする)のフレージングになってしまい雰囲気が出ません。そこで音程変化を全部ベンドでやってしまおうという発想です。

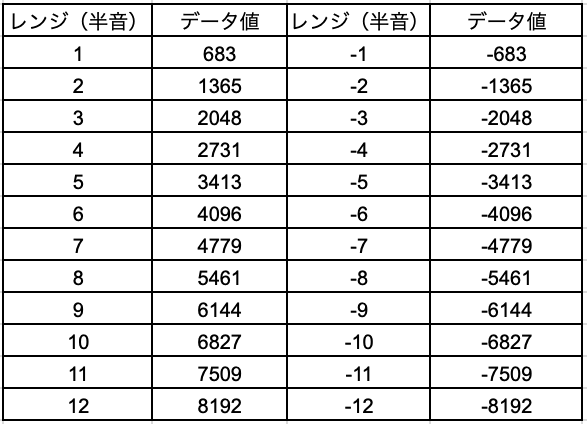

ベンドレンジを12にした場合の音程表の例。数字は半音で1、12でオクターブ変化します(近似値)

DAWによってデータ値の数字は異なると思いますが、ここでは参考として御覧ください。なお音源側のベンドレンジは上下とも12にセットしなくてはいけません。半音上げたければ683、下げたければ-683というピッチベンドデータをDAWに入力します。最後に0に戻すことを忘れないようにしないと大変なことになってしまうので注意(念の為フレーズの直前や直後にピッチベンド0を入れてあげておくとよいです)

ライトハンドっぽいフレーズを打ち込んでみました。ここではあえてアタック音が目立つ音色を選んでいますが、1小節目はノートデータだけで演奏したもので、すべての音にピッキングの音が入っています(本物のギターだったらこれはこれですごい演奏ですが・・)。3小節目は最初の音以外すべてベンドデータで音程を変化させています。先程の表を参照しながら、A音を基準としてプラス、マイナスのベンドデータ値を入れています。

音色にもよりますが、機械的な感じがする場合はエフェクター等でごまかして調節してみてください。なお幅の広いリボンコントローラーを使えば、リアルタイムで広いレンジのタッピング奏法を行うことも原理的には可能です。しかし前述のハンマリングのような全音ならともかく、ベンドレンジが12(1オクターブ)となるとバイオリンの高域で正確な音程を演奏するようなものですから、かなりの鍛錬が必要になるかと思います。リボンコントローラーがついているシンセをお持ちの方はぜひ一度チャレンジしてみてください。

なおギターのフレット間を指をすべらせて音程を変えるスライドやグリッサンドにもこの方法は応用できます。ギターのフレットは半音単位なので、連続的に上げたり下げたりするわけですね(厳密には音程変化は微妙に異なるのですが)。

上図では階段状に半音単位(683)でピッチベンドを入力しています。5フレットスライドして7フレットグリスダウンしている感じですね。上部の細かいピンクのデータでエクスプレッション(音量)変化をつけています。最後にベンド0を入れとくのを忘れずに。 5フレットスライド後にピッキングするフレーズにしたければ、ピッチベンドゼロの直後でノートONがくるようにノートを分割するとよいでしょう。

モノモード&レガート音色の活用

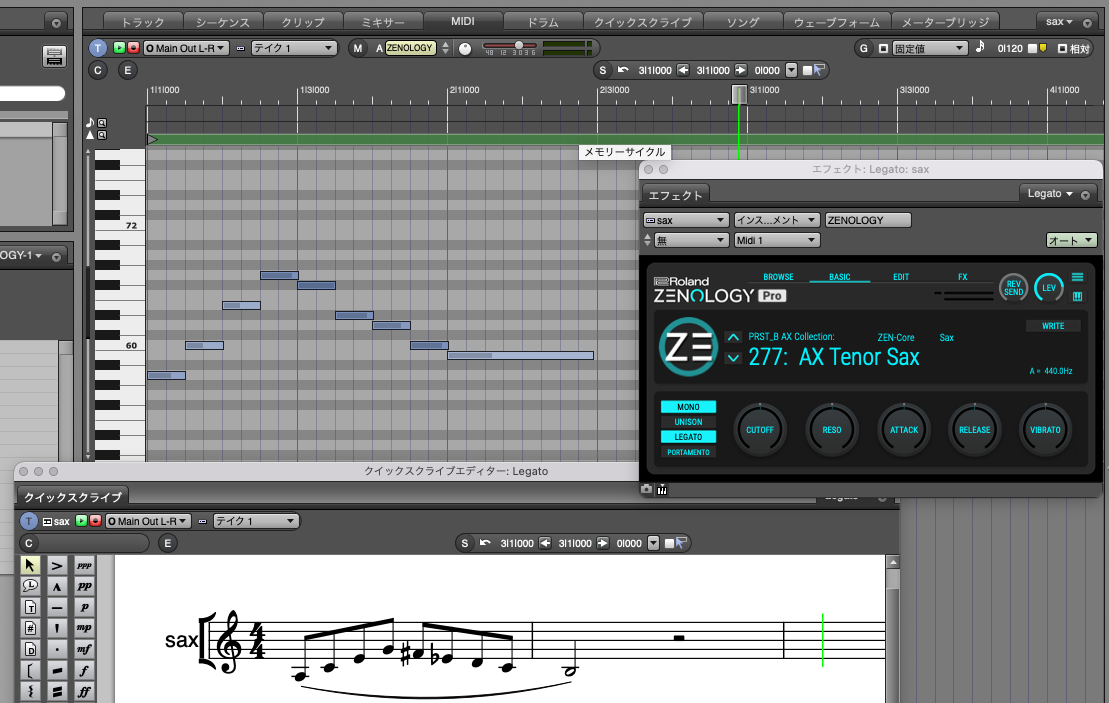

音色をモノモード&レガートに設定することが可能なシンセの場合、ベンドを使わなくともレガート弾きすることでアタック音を生じさせないこともできます。写真はRoland のソフト音源「ZENOLOGY Pro」のMONO&LEGATO設定(◯で囲んだ部分)

下図はMONOモード&レガート音色のサックス音色を使用し、ノートデータはすべての音が僅かに重なるように演奏したものです。MONOモードなのでゲートタイム(弾いている音の長さ)が重なっても後着優先で1音しか発音しません。さらにレガートモードにしているので、「プッ」といったブレスのアタックノイズは最初の音だけに生じます。これにより、あたかもサックスプレーヤーが一息でこのフレーズを演奏している感じを出すことができます。中には不自然に聞こえてしまう音色もありますが、DAWにベンドデータを細かく打ち込むよりははるかに楽ですね。

これがレガート音色ではない場合は、(音色にもよりますが)すべての音にアタック音が生じてしまいますので、すべての音がタンギングするフレーズになってしまいます。その際はベンドを使用したほうがリアルになる場合があります。

もしピアノであれば、レガートに弾いてもそれぞれの音にアタック音が生じるわけですが、鍵盤楽器とは音程を決定するシステムが異なる管楽器や弦楽器などのレガート演奏では様々な配慮が必要になります。なおこのフレーズでは、5音目の「ファ#」でタンギングしたと仮定して、ベンドを少しだけ下げておいて打鍵とともにベンダーを戻してしゃくりあげる感じで演奏しても良いかもしれません。

トリル

シンセリードなどでもモノモードを活用した独自のフレージングが可能です。下図はドをホールドしたまま素早くミ♭を連打したものです。

これが実際にはこの様に聞こえます。

ギターのタッピングと感覚は同じですが、これもシンセサイザーならではの奏法と言えるでしょう。最近の管楽器系フィジカルモデリングのソフト音源ではこうしたモードを備えているものもあり、昔に比べて打ち込みも非常に楽になった感があります。※Audio Modeling 社製品など

モジュレーション

一般的には「ビブラート」といって「音程」が周期的に変化して揺れる表現を行うことができますが、音色の設定次第では、他にもフィルターのカットオフを動かして音色を明るくしたり、トレモロ(周期的に「音量」を変化)といった様々な効果を生み出すことができます。ホイールタイプの場合、多くはベンダーの右側に備わっています。以降は主にビブラート効果を与える機能についてご紹介します。

シンセリード系の音色では音価の長い部分(音を伸ばす部分)でモジュレーションをかけて表情付けをするということがよく行われます。MIDIデータではコントロールチェンジの#1(CC1)という情報がモジュレーション情報となります。前述の通り、音源側でCC1を受けた場合の挙動は設定次第ですが、LFO(Low Frequency Oscillator)という1秒間に数回〜という音として聞こえないくらいの一定周期を持った波形を生み出すセクションで音程や音量に変化を与えるのが基本です。

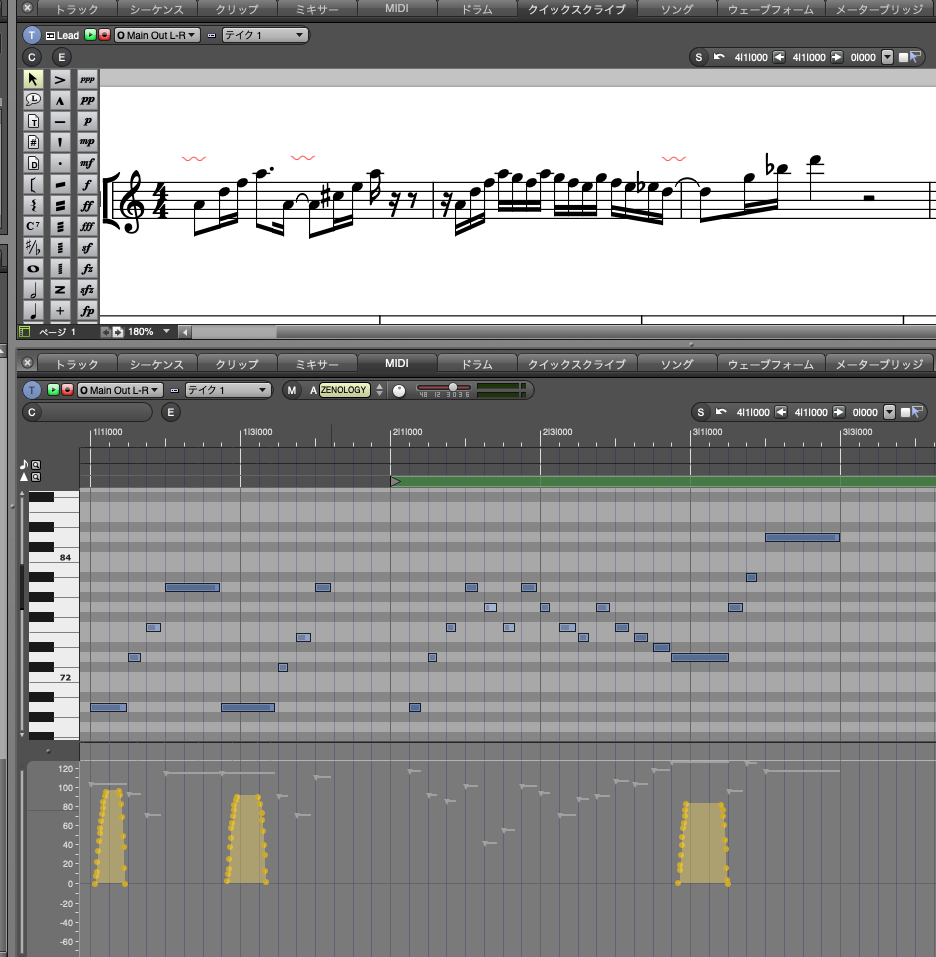

例:下図のシンセリードソロフレーズでは音価の長い「〰」のアクセント部分でモジュレーションをかけると効果的でしょう。下のピアノロール画面で黄色のデータがCC1になります。

バイオリンやトランペットなどで音を長く伸ばす部分では、徐々にビブラートがかかる場合が自然なように、バラードなどで音を伸ばす場合は徐々にモジュレーションを深くしていくというのが、自然な感じになると思います。

なお生楽器やボーカルのビブラートは、実際には「音程」だけでなく「音量」や「音色」も微妙に変化します。またゆらぎのスピードも一定ではありません。音源側で、音程以外にもLFOの効果を与えるパラメーター設定や、スピードも同時に可変できるコントロール設定を行うことでさらに表現力が豊かになるのではないかと思います。

Pedro Aznarはあまりビブラートはかけない歌い方ですが美しいですね。

ピッチベンドとモジュレーションの併用

このように演奏表現に深みを与えるピッチベンドとモジュレーションですが、両者を同時に使うということはレアケースで「ピッチベンドで音程を上下して戻し、音を伸ばしたところでモジュレーションをかける」といった連続的な使われ方が多いと思います。

今回はピッチベンドで音程、モジュレーションでビブラートという定番コントロールでしたが、シンセの中にはオルガンのロータリースピードの切り替えやエレピのトレモロ(音量の連続的変化)のON/OFFをピッチベンドやモジュレーションホイールで行う音色がプリセットされていたりします。中には「Beautiful Pad w/cc1」のようなネーミングのプリセットもありますが、これは「この音色はCC1(モジュレーション)で音色が劇的に変化しますよ〜」と教えてくれているんですね。

他にも最近のシネマティック&オーケストラ系音源等では、デフォルトでCC1でエクスプレッション(音量)や音色、奏法の切り替え等をコントロールできるものもあります。こうした音源ではストリングスのボウイング音色がトレモロ音色に切り替わったり、管楽器の緩やかなピアニッシモが徐々にフォルテシモになっていく・・といった自然な演奏表現をモジュレーションで可能にしています。リアルタイム弾きでもそれなりのアーティキュレーション変化を出すことができるので非常に重宝します。

ピッチベンドとモジュレーションが堪能できる曲

ピッチベンドとモジュレーションが大活躍している偉大なミュージシャンのシンセプレイを聞いてみましょう。最近の曲にはあまりシンセソロは出てこないようなので選曲がどうしても古くなってしまいましたがご了承ください。

Chick Corea – The Mad Hatter Rhapsody (Solo Transcription)

モジュレーションが多用されたピッコロのようなシンセリードはMiniMoogによるもの。モノフォニックシンセの特徴をうまく使っています。チックらしいメカニカルなフレーズ満載ですね。チックのベンドはギター的ではなく、どちらかというと管楽器のベンドアップのような使い方が多いと思います。ところで後半のハンコック先生のローズソロは歴史的な名演奏ではないでしょうか。フル版はこちら⇒https://youtu.be/7ovuPGNUmxc

Larry Williams – Spain

アル・ジャロウ(vo)のアルバムから「スペイン」中間部のシンセソロ。書き譜ではないかと思うくらい良くできたソロですね。ローズのバッキングは後から弾き直しているんじゃないかと思います。ペンタトニック、コンディミ、アッパーストラクチャートライアドのアルペジオ・・・とまるで教科書のようなフレージングですね。この曲ではシンセパッド等、すべてアナログ機器を使って演奏したそうです。

Lachy Doley – LVoodoo Child (Hendrix)

オーストラリアのシンガーソングライターLachy Doleyが使っているのはシンセではなく、Whammy Clavinetと呼ばれるホーナーのクラビネットD6を改造したキーボードです。クラビネットはクラヴィコード(ハープシコードの仲間)のように鍵盤の数だけ弦が貼られていて、鍵盤を弾くと弦をハンマーが弦を弾いてそれをピックアップで拾うという仕組みの鍵盤楽器です。スティービーワンダーの「迷信」でも有名ですね。Lachy Doleyの使用しているものはそれに弦のテンションを変えることができるアームをつけてチョーキングのようなことができる仕掛けになっています。ハードな動きで弦が切れないのか心配ですが、たしか昔ジョージ・デュークもライブで使っていましたね。チューニングは狂わないのでしょうか?

深町純 – Departure in the dark

1978年放送、NHK時代劇「早筆右三郎」のオープニングに使用された深町純氏の楽曲。シンセリードはMiniMoog、ベースもそうかも知れません。ベンドとモジュレーションを多用したスリリングなシンセプレイです。50年ほど昔の時代劇のオープニングにこんなクールで尖った曲が使われていたのはびっくりですね。深町純氏はMiniMoogにトーキング・モジュレーターを繋いでソロを演っていたことでも有名です。

VOWWOW HURRICANE

中間部の厚見玲衣氏のソロ素晴らしいですね。

Lyle Mays (Pat Metheny Group) – Are You Going with Me?

Lyle Maysによるベンドプレイ。ハーモニカ系の音色を使用していますが、Lyle氏は左手でシンセパッドを弾きながら右足でベンディングを行っています。「しゃくりあげる」感じのベンディングですね。そういえば電子オルガン奏者の方でも足でベンドプレイを行う方もいます。なおLyle氏のライブでのシンセソロというのは非常にレアで、純粋なシンセソロを演っているのはこの他にImaginary dayくらいしかないんじゃないかと思います(それもPatに「たまにはシンセでチャレンジしてみたらどう?」みたいなことを言われてしぶしぶらしいです)。

Cory Henry – Lingus (We Like It Here) Snarky Puppy

最後に極めつけ。10年ほど前に公開されるやいなや世界を驚愕させた、Snarky PuppyのライブでのCory HenryのKingKorgを使用したシンセソロ。もはや宇宙人!何度見ても新たな発見があるすごいソロです。ちなみのこのソロ部分ですが、ベースとピアノは基本、以下のコードシンボルの基本「ルート音のみ」を演奏しています。

Cory Henryはそのルート音の上で自由自在にリズムとハーモニーを変化させ、非常に美しい世界観を醸し出しています。いったい頭の中で何を考えているんでしょうか? 宇宙と交信しているに違いないです。

採譜してる方もいます。一層凄さが伝わるんですけど・・

というわけで最近はシンセだけに限らずギターソロも少なくなってきた感がありますが、頑張ってこれからもシンセサイザーや鍵盤楽器を楽しんでいきたいですね。それでは!

シンセソロにおすすめの機種

Roland FANTOM-06-SC : ホイールとレバー式の両方が装備。61鍵盤なのでシンセ音色だけでなく、ピアノやオルガンのプレイにも最適。

KingKORG NEO : ジョイスティックタイプ、コンパクトデザインなのでエレピなどの上において弾くこともできます

YAMAHA MODX6+ : ホイールタイプ、フラッグシップMONTAGEの機能・性能を継承したサウンドクオリティー

NORD Lead A1 : 独自のレバー方式とホイール:ルックス重視のあなた向き

MINIMOOG MODEL D 2022 : ホイール式、あの銘機MiniMoogが復刻! 売り切れていたらすみません。

BEHRINGER POLY D : Mini Moogほしいけどお値段がちょっとね・・・という方にはこちらをどうぞ

この記事を書いた人

デジランド・デジタル・アドバイザー 坂上 暢(サカウエ ミツル)

学生時代よりTV、ラジオ等のCM音楽制作に携り、音楽専門学校講師、キーボードマガジンやDTMマガジン等、音楽雑誌の連載記事の執筆、著作等を行う。

その後も企業Web音楽コンテンツ制作、音楽プロデュース、楽器メーカーのシンセ内蔵デモ曲(Roland JUNO-Di,JUNO-Gi,Sonic Cell,JUNO-STAGE 等々その他多数)、音色作成、デモンストレーション、セミナー等を手がける。

–ピッチベンド:音程を変化させる

–モジュレーション:音程を周期的に変化させる(ビブラート)