毛替え . 4 (毛替えのタイミング、毛詰め) 【弦楽器工房ブログ】

皆様、こんにちは。

弦楽器技術スタッフの高瀬です。

昨日、夕飯用にかぼちゃの煮付を作っていました。

(グリーンカレーは無事完食致しました)

弱火で10分ほど煮込む段階になったところで、待ち時間にハリネズミ、フクロモモンガ達とたわむれることに。

遊び続けて2時間後、気が付いた頃にはかぼちゃが液状化していました。

仕方なくかぼちゃの皮を取り除き、牛乳を投入したところ美味しいかぼちゃスープになりました。

結果オーライです。

本日は

■ 毛替え3本

■ 毛詰め3本

■ 音調整

を行わせていただきました。

皆様のご来店、お待ちしております。

毛替え ~毛替えのタイミングと毛詰めについて~

毛替えのタイミング

皆様は毛替えのタイミングをご存知でしょうか。

馬毛が減ってきた、馬毛が黒く汚れた、引っ掛かりが無くなった、、、

色々思いつくと思います。

もちろん馬毛の劣化具合で毛替えのタイミングを計ることも大事ですが、実は時期により推奨される毛替えのタイミングがあります。

梅雨入り前の湿度が上がる時と、冬場暖房が入り乾燥する時の年2回です。

理由は単純で、

■ 梅雨に入ると湿度が上がる=馬毛が湿度を吸収=馬毛が伸びる

■ 暖房が入ると湿度が下がる=馬毛が水分を失う=馬毛が縮む

以上の現象が起きるからです。

毛が伸びると、演奏可能な状態に毛を張るまでかなりスクリューを回す必要があります。

結果、弓の張りが無くなり、弾き応えが無くなります。

更に革巻きとフロッグの位置が離れてしまうので、弓を持った時に親指と弓の竿が直接触れてしまいます。

弓と指が直接触れる状態が続くと、指との摩擦により弓表面のコーティングニスが剥がれ、いずれは弓本体が摩耗してしまいます。

(革巻きはグリップ性の向上と竿の保護も兼ねているので、フロッグから離れすぎると意味がありません。

理想の数値は、弓を張った時に革巻きからフロッグまでの距離が2mm~4mm位です。

(弓の反り具合により若干異なるので、大体の数値です)

上の画像が理想の状態(3mm)で、下の画像が馬毛が伸びすぎた状態(5.3mm)です。

下の画像だと、弓を持った時に親指が竿に当たってしまいます。

逆に乾燥で毛が縮んでしまった場合、スクリューを緩めても毛が張ったままの状態になります。

多少張っている位ならまだ良いですが、緩めても演奏可能な位張った状態だと危険です。

弓に反り癖が付く、反りが無くなる、弓にプレシャーが常時かかり弓のヘッドが折れる、、、

と、良い事がありません。

以上の理由により、

・梅雨入り前の湿度が上がる時

・冬場暖房が入り乾燥する時

の年2回の毛替えが良いとされています。

そして今の時期、まさに梅雨に突入する毛替えにベストなタイミングです。

例年通りですと、福岡は5月の下旬頃(関東だと6月の上旬頃でしょうか)に梅雨入りする予定です。

当店でも湿度には気を付けており、毎朝湿度チェックと楽器の状態チェックは欠かしていません。

…欠かしていないのですが、少々九州の気候に対して油断しておりました。

4月下旬頃急激に湿度が上がり、今までベストな状態だった店頭の弓達の馬毛が完全に伸びきっています。

4月の初め頃は工房内の湿度が40%を切ることもあり加湿に苦労していたのですが、今では常時60%台です。

5月に入り仕事が落ち着いてきたので、本日毛が伸びた弓を集めたのですが、、、

ヴァイオリンとチェロだけでも、なんと15本です。チェロはほぼ全部です。

1日ではとても無理な本数なので、数日に分けて調整します。

毛詰めについて

毛が伸びきった場合の調整方法ですが、1番手っ取り早い手段は『毛替え』です。

しかし全ての弓を毛替えし直すと、時間とコストがとんでもなくかかってしまいます。

(馬毛も未使用な状態なので、もったいないです、、、)

そこで今回行う調整は、タイトルにもあります『毛詰め』です。

弓のヘッドには楔穴(モルティス)と呼ばれる穴があり、そこに楔となる木を入れ、毛束を固定しています。

『毛詰め』では一度楔を外し、毛束に糸を巻いて毛束の長さを短くします。

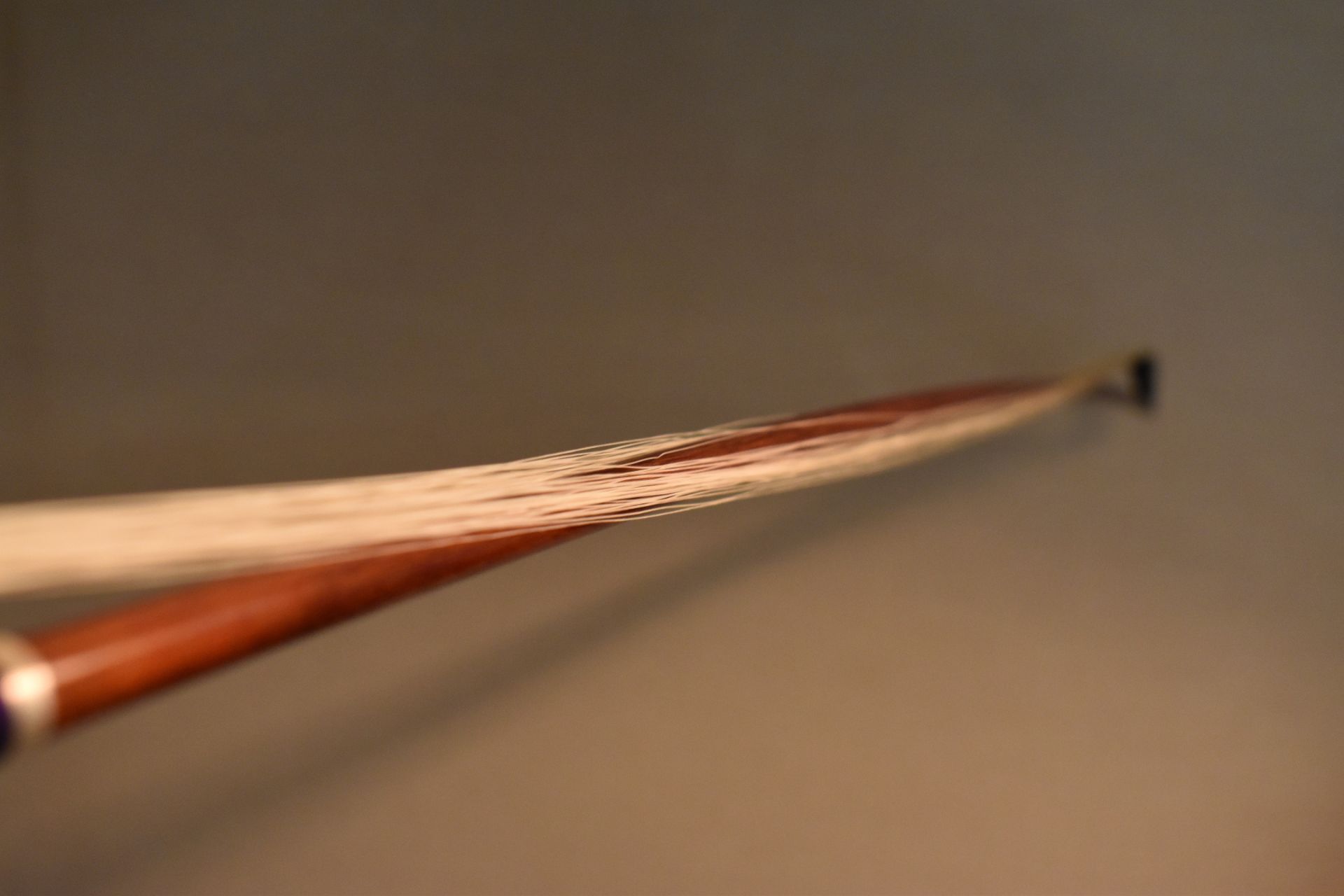

上の画像が、楔を外した後の毛束です。

こちらに糸を巻き付けると

こうなります。

この毛詰め作業により、下の画像のような変化があります(スクリューを1番緩めた状態)。

1枚目が毛詰めを行う前、2枚目が毛詰めを行った後です。

毛詰めは一見簡単に思われますが、糸の巻き方で毛の張り具合のバランスが変わってしまいます。

バランスが変わらないように糸を巻き、楔を入れ直してからも微調整が必要です。

この作業を知ると「毛替えをしなくても、毛詰めをすれば毛替えの必要がないのでは、、、」

と思う方もいらっしゃると思います。

確かに毛詰めを行えば毛が短く設定されるので、毛が伸びていた場合、弾き心地は良くなります。

しかし、あくまでも『張りが良くなる』だけなので、劣化した毛の状態はどうにも出来ません。

今回は店頭品=1年以内に毛替えが行われ、ほとんど使用されていない状態

に対しての処置(要するに馬毛の状態が未使用で健康なもの)なので、毛詰めだけで問題ないと判断しました。

お客様の弓で毛詰めを行う場合は

・毛替え後約2か月以内(馬毛がそこまで劣化していない期間)に急な湿度変化、あるいは演奏により毛がかなり伸びてしまった

以上の条件が望ましいと考えます。

毛替え後、半年近く経過している場合は毛替えを行いましょう。

また、全ての弓に対して毛詰めを行える訳でもありません。

店頭品の弓もそうでしたが(特に、仕入れてから毛替えを1度もしていない弓)、状態によっては毛詰めが行えないので、毛替えをするしかない場合もあります。

■ ヘッドの楔材が痩せている(毛を張った時のテンションにより、楔材は徐々に潰されます)

■ ヘッドの楔材が接着剤で固定されている

■ ヘッドの楔材が脆い木で作られている

■ 毛束の結び目が解れてきている

■ あまりにも毛が伸び過ぎている(糸を巻く長さに限度があるため)

以上の状態だと、毛詰めが行えないので毛替えを行う必要があります。

(状態によってはヘッドの楔材を作り直すという方法もありますが、、、張り具合のバランスが崩れる可能性が高まります)

最後に

梅雨入り前のこの時期に、ぜひ毛替えをご検討ください。

当工房ではご予約いただければ、当日中に毛替えを行うことも出来ます(作業時間2~3時間ほど)。

馬毛の長さ設定は慎重に行っていますが、当工房の毛替え後に急に毛が伸びてしまった場合、ご相談ください。

毛替え直後でしたら対応させていただきます。

記事中に表示価格・販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その価格・在庫状況は記事更新時点のものとなります。

店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。

弦楽器技術者の高瀬です。楽器の調子が悪い、音をもっと良くしたいと思いましたら、ぜひご来店ください。皆さまをお待ちしています!