「島村楽器スタッフドラマーに聞いてみた」シリーズスタート!

新生活・新学期が始まってはや3ヶ月、暑い季節がやってきましたね。

新しく軽音楽部に入られた方、趣味として楽器を始められた方、練習の方ははかどっていますでしょうか?

新しくドラムを始められた方も多いのではないでしょうか?

MyDRUMSの中の人は相変わらずヒット曲のコピーを自宅の電子ドラムでコツコツ楽しんでおります

さて、練習のお供といえばテクニックを基礎から学ぶ事ができる書籍ですよね。

昨今は様々な教則本やYoutube動画、インターネットサイトがあります。

映像で分かりやすく解説されているものも多く出回っておりますので、以前より練習環境は良くなったのではないでしょうか?

しかし、実際問題としてドラムを上達させる近道になるような効果的な練習方法・・・知りたくはないでしょうか?

地道な練習の積み重ねも大事ですが、早く上達したいものですよね!

実は、島村楽器で働いているスタッフの中にドラムをしている人は多くいます。

そこで今回から「島村楽器スタッフドラマーに聞いてみた」シリーズをスタートさせたいと思います。

ドラマーならではのノウハウ等お伝えしていけたらと考えております。

第1弾は「島村楽器スタッフドラマー直伝!私はこれでドラムが上手くなった!」です。

島村楽器スタッフドラマー3名に以下の質問をぶつけてみました!

- ご自身がドラムを練習していた際に、効果的だったと思われる練習方法・練習フレーズを教えてください

- 練習に役立ったアイテムを紹介してください

さあ、どういった回答をしていただけたのでしょうか?

MyDRUMSの中の人も興味津々です!

それでは、早速3名のスタッフドラマーに登場していただきましょう!

島村楽器札幌パルコ店 鳥塚(とりづか)

ご自身がドラムを練習していた際に、効果的だったと思われる練習方法・練習フレーズを教えてください

札幌パルコ店の鳥塚です。

まずはじめに申し上げますが私はぜんぜん上手くない(笑)のでタイトルに偽りあり!になってしまうかもしれませんが、皆さんと同じくドラムを楽しむいちドラマーとして記させていただきます。

さて、私はドラムを始めてから数十年経ちますが、数十年たった今でも練習するとそれまで出来なかったことが出来るようになります。

出来なかったパターンやどうやっているか分からなかったフレーズが徐々に自分のものになっていき、実際の演奏のなかで使う事が出来た時の喜びは何にも代えがたいものがあります。

このように、ドラムに限らずですが、楽器の演奏に取り組むという事はとても幸せなことだと思っています。

決して上手くない私ですが、もしドラムを始めて間もない方や、練習方法で悩んでいる方への参考になれば幸いです。

では以下ご紹介させていただきます。

パラディドルのアクセント移動

ドラムの奏法で重要なルーディメンツは、100年ちょっとのドラムの歴史のなかで作り上げられ受け継がれてきたものです。

これを習得したうえで初めてオリジナリティや新しいものを生み出すことが出来ると私は思っておりますので、ご紹介させて頂きます。

さて、島村楽器札幌パルコ店では多くのプロドラマーさんのドラムセミナーを開催してきました。

かなり前ですが、SATOKOさん(@fc_satoko )をお招きした際の参加者さんとの質疑応答で、

「テンポキープが苦手なんです」「それはルーディメンツですね」

「フィルインやリズムパターンがワンパターンになってしまって…」「それもルーディメンツですね」

というやりとりがありました。

その時は、「ふう~んそういうものか…」くらいにしか思えなかったのですが、今ではルーディメンツをやればやるほどすべてに繋がっているんだなと痛感します。

ルーディメンツは主要なもので26通りありますが、以下の動画はシングルパラディドルの手順を使ったアクセント移動です。

私は右利きなので右スタートで4種類の移動を行っていますが、左スタートも必須ですし、さらにアクセントを増やすなど手順はいろいろ考えられるので、みなさん自分なりのパターンをお試しください。

チェンジアップ

そしてチェンジアップ。これも基本中の基本ですね。

♩=60位から100位で行い、特に遅くてもヨレずにしっかり叩ききる事を意識して行います。

初めは両手交互(オルタネート)で、発展としてシングルパラディドルの手順でも行います。

特にこのパラディドルの手順で行う時はカウントを口に出しながら(ワン、ツー、スリー、フォー、と)行います。

こうすることで、特に3連、6連をしっかり意識することができます。

以下の図では6連までですが、5連符や7連符も行います。

また、足も追加して体全体でリズムを出すことを意識します。

ルーディメンツもチェンジアップも「メトロノームに合わせる」と思うと難しく感じますが、「正確に4分音符を弾いている人と一緒に演奏している」と思うことで楽しく取り組むことが出来ます。

上記のルーディメンツ、チェンジアップともに、いろいろな要素が詰まっているので、譜面をこなすだけでなく、自分に足りないことを意識しながら練習しています。

練習に役立ったアイテムを紹介してください

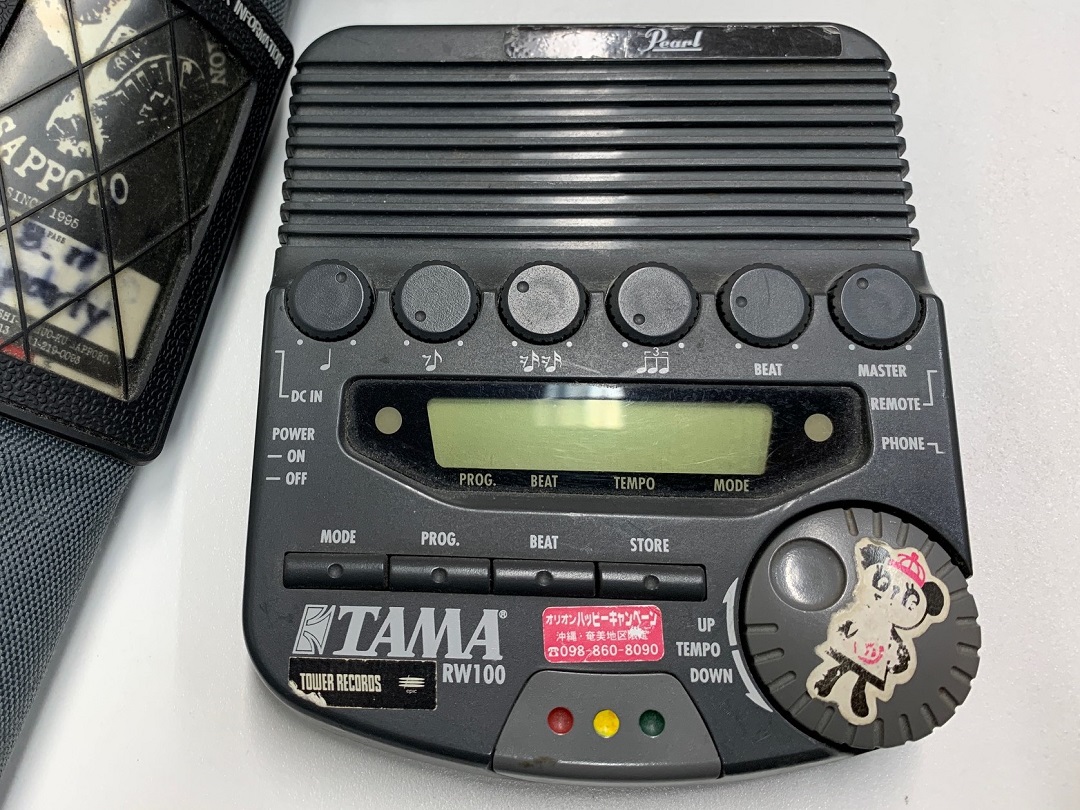

TAMA RW200

| ブランド | TAMA |

|---|---|

| 型名 | RW200 |

| 定価 | ¥15,950(税込) |

| 販売価格 | ¥15,950(税込) |

| JAN | 4515276655411 |

上記のような練習は必ずメトロノームに合わせて行いますが、ご紹介するのはこのTAMAのドラマー用メトロノーム「リズムウォッチ」

現在では小型で安価なものやスマホのアプリでもメトロノームがありますが、やはりドラム専用メトロノームは便利ですし、これを手にすると練習に取り組む気が湧いてくるようにも思います。

上記の写真は私物の初代「RW-100」リズムウォッチです。

練習時に落下したりステージ上で踏んでしまったりして何回か故障してしまいましたが、TAMAさんに修理をお願いしたらちゃんと直していただけました。

さてこのリズムウォッチ、大型なので音量が大きく聞き取りやすく、9V電池の他に電源アダプターにも対応している等々、練習にライブに使い勝手がとても良いです。

また、練習に活かせる便利な機能も多くあります。

例えば、拍子とテンポを記録しておく事が出来るので、ライブの時のカウント出しや自分なりの練習メニューのテンポ確認にも使う事が出来るほか、このメトロノームの大きな特徴である、拍子の音量を変えることが出来る機能は大変役立ちました。

上記の動画(TAMA公式)にあるように、メトロノームのアタマの音量を小さくし、裏拍の音量を大き目にして鳴らします。

裏拍の意識を持ってリズムパターンやフィルインの練習をする事で、テンポが揺れず、粘りのあるリズム感を習得する事が出来るのではないかなと思ってます。

この裏拍の練習も「メトロノームにずれないように叩かなければ…」と思うと大変に思えますが、「細かいウラ拍でカッティングしている人とセッションしている」と思うと楽しく練習が出来ます。

島村楽器マークイズ福岡ももち店 坂田(さかた)

吹奏楽、マーチング等のコンサートパーカッションからラテンパーカッション、ドラムセットのチューニングや奏法、ルーディメンツなど、打楽器に関する事はは全てお任せ下さい!

ドラマーの皆様を全力でサポートします!

ご自身がドラムを練習していた際に、効果的だったと思われる練習方法・練習フレーズを教えてください

手のエクササイズ

手に関しては3連符のアクセント系の譜面に色々なパターン、フラム(装飾音符)やドラッグ装飾音符のようなダブルストローク)を絡めた練習です。

3連によって左右始動が入れ替わるので効率的に左手の強化もでき、ハイブリッドなルーディメンツまでこの3連という最少のループで習得できます。

無理やりな運指(インバーテッドパターン)やオープンロールまでもいつの間にか上手くなります。

足のエクササイズ

足はひたすらサンバキックで1打目と2打目の強弱とダブルストロークの練習をしていたらいつの間にかコントロールできるようになっていました。

サンバキックの譜面です↓

足のリズムを固定し手を自由に動かす練習もできる為、非常にオススメです。

練習に役立ったアイテムを紹介してください

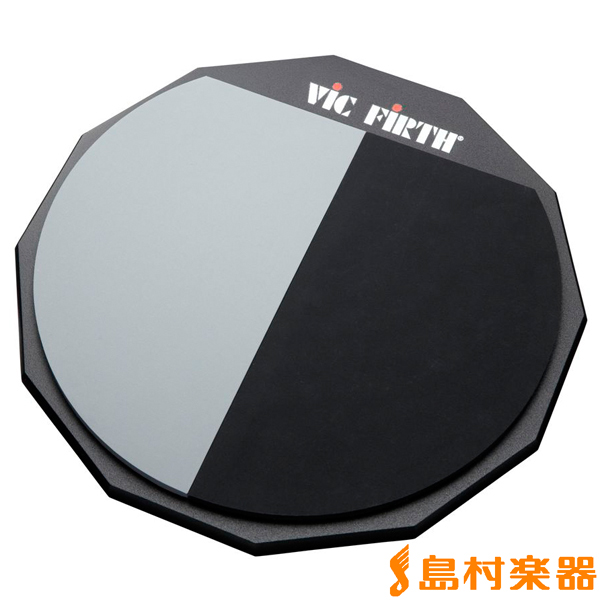

VIC FIRTH VIC-PAD12H

| ブランド | VIC FIRTH |

|---|---|

| 型名 | VIC-PAD12H |

| 定価 | ¥8,580(税込) |

| 販売価格 | ¥8,580(税込) |

| JAN | 0750795011483 |

ハードタイプとソフトタイプが表面にあるので、リバウンドの違いや左右の音を分けて叩けているか確認しながら練習できます。

ちょっとしたドラムセットのような分け方もできるので愛用していました。

重量もそこそこありますが、練習中に動く心配もなく安定した練習ができます。

島村楽器大宮ロフト店 俵藤(ひょうどう)

”島村楽器ってドラム詳しくないよね”というイメージを払拭できるよう日々奮闘しております!

まだまだドラムを勉強中の未熟者ですが、多くのドラマーさんのお役に立てるよう精進します。

是非大宮店へ遊びにいらしてください!

ご自身がドラムを練習していた際に、効果的だったと思われる練習方法・練習フレーズを教えてください

メトロノームを使ったツーバス練習

効率的だったのかはさて置いておき(苦笑)、自分の中で一番印象に残っている練習法です。

私が好きなドラマーさんはその多くがツーバスのド派手セッティング、もちろん私も漏れなくツーバスへの強い憧れがありました。

当初はなかなか右と左の粒が合わない、安定しないという壁にぶつかったため私が選んだ練習方法はシンプル&地味ながらオーソドックスなメトロノームを使った練習です。

方法としてまずテンポを100に設定(もちろん60や80からでも効果的だと思います!)、クリックを16部で鳴らし3~5分ツーバスをテンポをキープしながら踏み続けます。

テンポからずれたら最初からやり直し。

クリアしたらテンポを5ずつ上げていきます。(テンポを1ずつ上げていくのも良いです!気が遠くなりますが・・・・)

これを繰り返していきます。

テンポ120あたりは非常にやりやすいのですが、130を越えたあたりから雲行きが怪しくなり、テンポ140で最初の壁が出現します。

140の壁をクリアすると次は160、その次は180、次は200とテンポが20上がるごとに壁が続々と出現してきますので、その都度地味なレベル上げ(上記の練習をひたすら繰り返す)を行い、壁を壊してきます。

また、メトロノームを使った練習はツーバス以外でも非常に効果的です。

ハイハットのテンポキープなどお悩みのドラマーさんは是非メトロノームとお友達になってください。

”左”をできる限り使う

世の中、右利きのものが多いため何かと右手が始点になりますが、ドラマーは左手も効率よく使えなければと思い、階段を左足から昇る、

これ以外にやってみるとぎこちなくモヤモヤした感じになりますが、じわじわと効果が出ます。

同じ要領でオープンフォームでドラムを叩く、ツインペダルを使用し、左足でバスドラムのフレーズを踏むというのも効果的です。

その昔病院職員をしていた私は夜勤の時間に左手で字を書く練習などをしていました。

いろいろなジャンルの音楽を聴く

これは練習方法でもなんでもないですが(笑)、非常に重要だと思います。

私はもともとヴィジュアルから入って(やっていたバンドもヴィジュアル系でした)その後メタルを聴き漁っていた人間なのですが、大学に入ってから周囲の影響で様々なジャンルの音楽を聴くようになりました。

普段聴かないジャンルの音楽を聴くとフィルインやグルーブ、アプローチなどドラムに限らず、バンドに役に立つ発見をすることが多いです。

当時愛用していたIPod Classicは1万曲ほど保存して聴いていました。

あまり毛嫌いせずいろいろなジャンルの音楽に触れてみてください。

練習に役立ったアイテムを紹介してください

BOSS DB30

| ブランド | BOSS |

|---|---|

| 型名 | DB30 |

| 販売価格 | ¥4,400(税込) |

| JAN | 4957054087975 |

愛用していたメトロノームはこれ。

シンプル設計で操作がしやすい。

そして壊れにくいというのも重要なポイント。

Apple IPod Classic

どこに行くにも持ち歩いていたのがこれ。

ひたすら聴いていました。

当時の4種の神器は財布、ケータイ、タバコ、IPodでした。(笑)

まとめ

3名の島村楽器スタッフドラマーの方、ありがとうございます!

それぞれ上達のコツがありましたが、共通していたのは「メトロノームを活用して練習する」「ルーディメンツを活用した練習方法」でしたね。

MyDRUMSの中の人もメトロノームは活用しておりましたが、ルーディメンツは苦手意識か出来ていなかったので、やってみたいと思います。

皆様も日々の練習に3名の練習方法取り入れてみてはいかがでしょうか?

今回からスタートしました「島村楽器スタッフドラマーに聞いてみた」どうでしたでしょうか?

これからもテーマを決めて記事更新を行っていきますので、ぜひお楽しみにお待ちいただけたらと思います。