年季入ってます(SC-88Pro)

MIDIって時代遅れのもの?

こんにちはサカウエです。DTMの世界ではよく「MIDI(ミディ)」という言葉を耳にすると思います。またMIDIキーボード、MIDIコントローラー、MIDIインターフェースといった製品も見かけますね。でも実際のところ MIDI については意外と知られていないことも多いのではないのでしょうか? (昔はネットでダウンロードできる音楽データの事をMIDIと呼でいる方もおられるようです・・)

現代でも MIDI なくしては成立しない音楽制作スタイルも非常に多くあるのですが、では一体MIDIとはいったい何なのか?ここでおさらいしておきましょう~

※MIDI(ミディ、Musical Instrument Digital Interface)

音楽データにはオーディオとMIDIがある

DAWを使って音楽を作る場合、ここで扱う素材には大きく分けて「オーディオ」と「MIDI」データがあります。最終的にはすべてが「音」として組み合わされて音楽になるわけですが、この両者はまったくもって異なるものなのです。

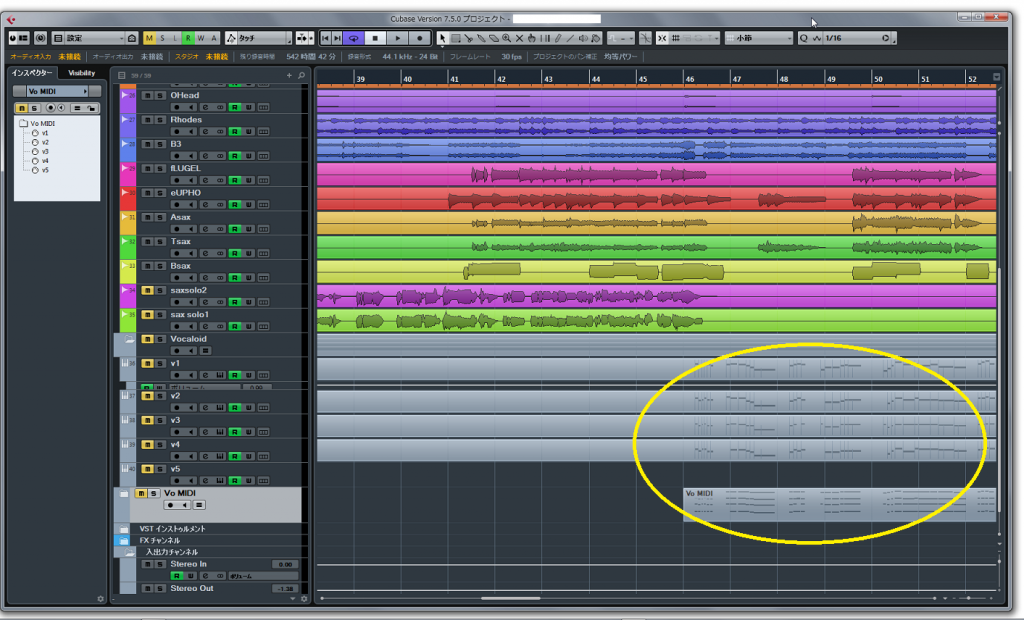

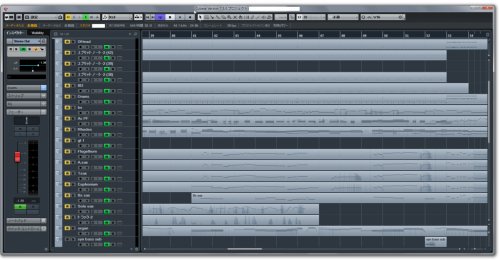

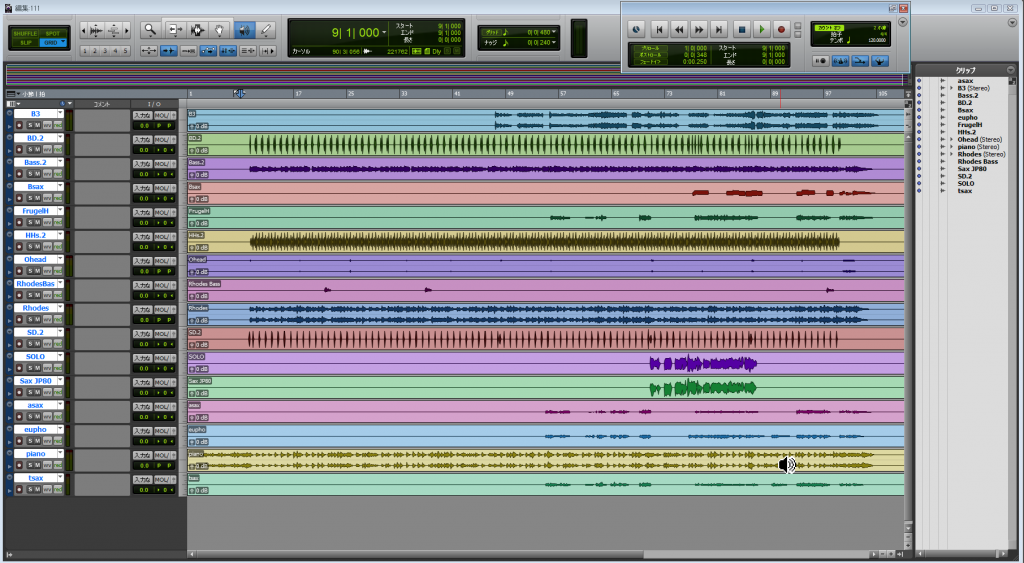

ではここで、Steinberg (スタインバーグ)のDAW(音楽制作ソフト)であるCubaseで扱うデータを覗いてみましょう。

こういう画面をよく見かけますね。

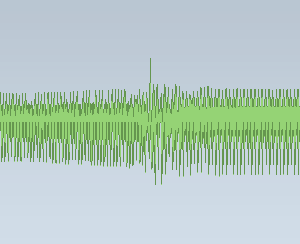

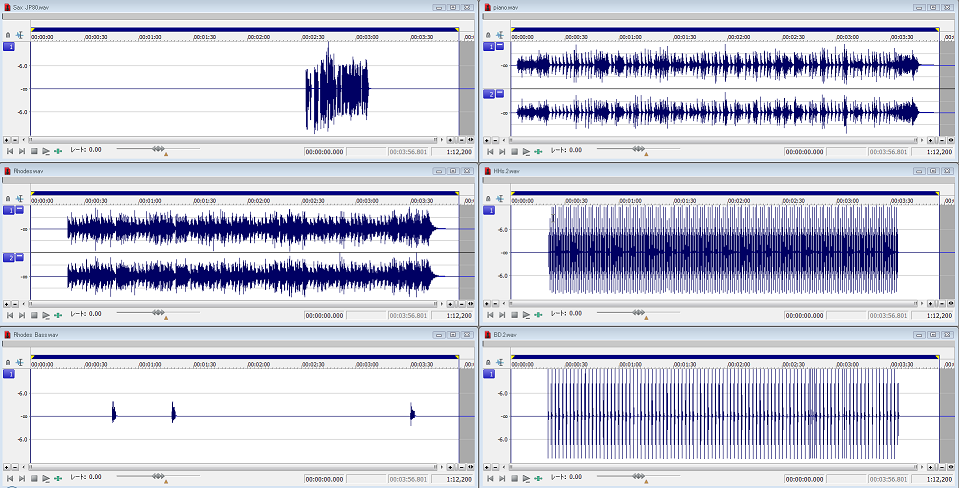

ここで見えるのが各種演奏データですが、カラーのトラック(データが入っている場所)にあるのがオーディオ・データというものです。ではそのオーディオ・データが入っているトラックを開いてみましょう。ちなみにこれはピアノ演奏のデータです。

ギザギザの形になっているものが見えますが、これを「波形(はけい)」と言います。音をデジタル録音したものはこのように「波形」データとして記録されています。2本あるのは左右の区別のある「ステレオ」データだからです。普段皆さんが携帯プレーヤーで聴く音楽も「ステレオ」ですね。要は人間の両耳で聞くので2種類の信号が使われているのです。

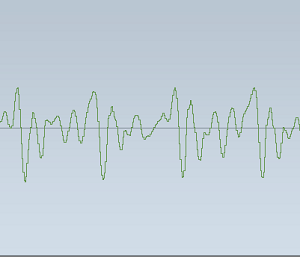

マイク1本で録音したボーカルの波形は、基本的には下図のように1本となります。

この1本の波形で出来ているデータは「モノラル」のオーディオ・データといいます。大部分のDAWでは、ステレオとモノラルのオーディオ・データを扱うことができますが、それらをミックスして最終的にはステレオの楽曲オーディオ・データを作成することになります。

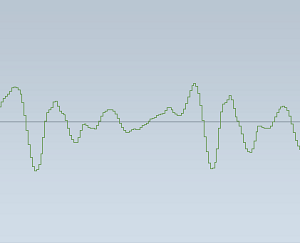

では次にこの波形を徐々に拡大していってみましょう。

このように波形を拡大すると「音がデジタルで記録されている」感じが何となくわかっていただけるのではないでしょうか?

このように、オーディオ・データというのは、主にギターやボーカルなどをデジタル録音した「音そのもの」なんですね。主に WAV、AIFF といったファイル形式が扱われますが、スマホや携帯プレーヤーで聴く音楽(圧縮オーディオ・ファイルの MP3 や AAC といった種類がありますね)もオーディオ・データの一種です。

というわけで

たとえばクラシックの弦楽四重奏や、ロックバンドの演奏を全部マイクでDAWに生録音したとすると、曲データはすべてがオーディオ・データとなります。つまりこの段階ではMIDIデータは使われていないことになります。

MIDI(ミディ)とは何でしょう?

先ほどのDAWの画面をもういちど見てください。

黄色で囲ってある場所が「MIDIデータ」が収納されている「MIDIトラック」というものです。

ではあるMIDIデータを、色々な画面で見てみることにします。なお各画面の名前はCubaseでの呼び方で、これはDAWの種類によって変わります。

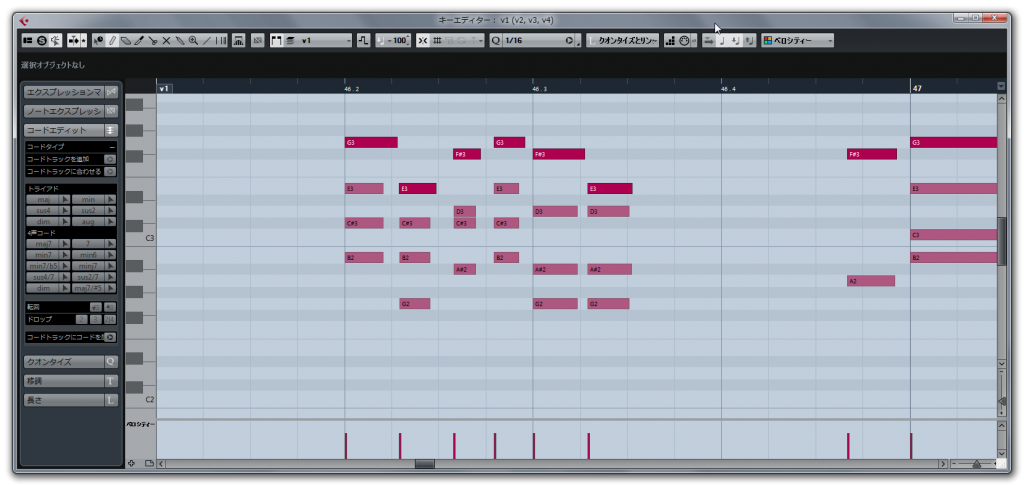

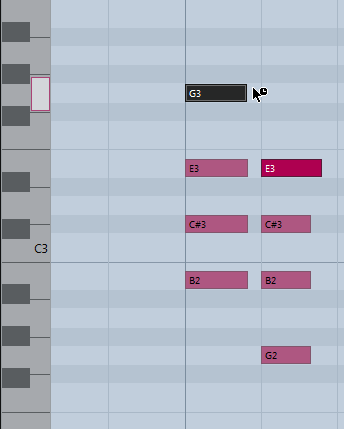

キーエディタ画面で見た場合

縦軸が鍵盤になっています。ピアノロールなどと呼ぶDAWもありますが、なんとなく音がそこにある感じといったイメージは伝わりますね。

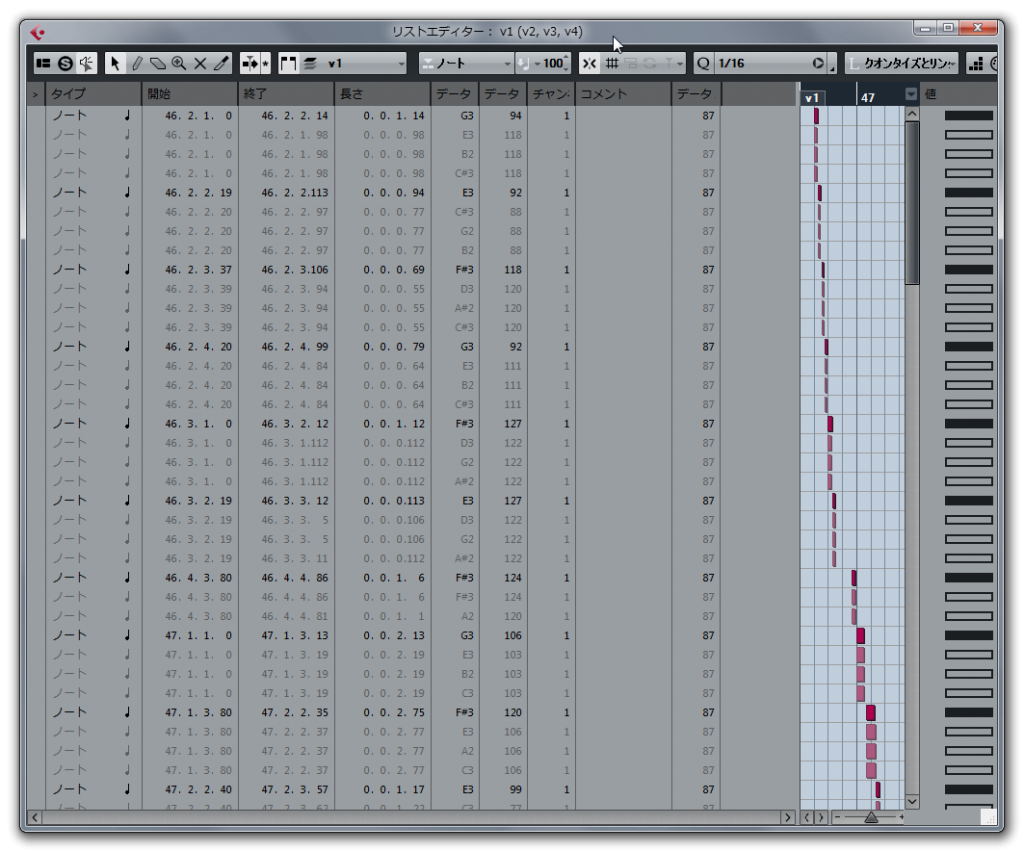

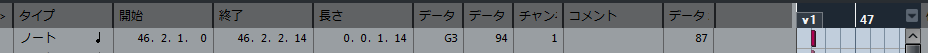

では次にリストエディタ画面。

数字ばかりで何がなんだかよくわかりませんが、データ自体は先ほどのキーエディタ画面のデータとまったく同じものなのです。

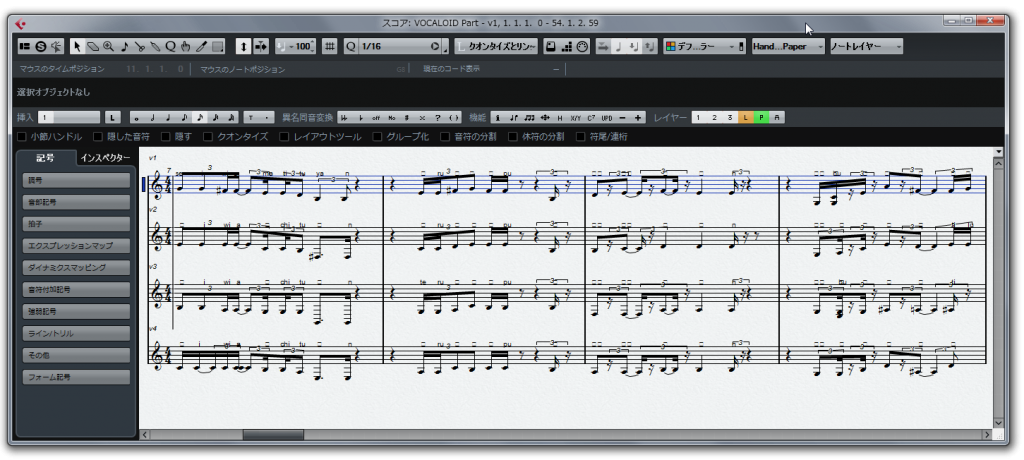

では最後にスコアエディタ(楽譜)画面でみてみると・・・

いかがですか?これでやっと音楽のデータという感じがしてきましたね。

というわけでMIDIデータというものはオーディオデータとは異なり、音そのものではなく、主に「演奏情報」になるのです。MIDIデータは、非常に簡単に言うと主に「どの音程の音を、どれだけの強さで、どれだけの時間、弾いたか?」という情報をデジタル化したもので「人間の演奏をデータとして記録しているもの」と考えて下さい(実際は鍵盤の演奏データ以外の様々な情報を扱います)。

このMIDIデータを使ってソフトシンセ(プラグインソフト)や外部のシンセサイザーなどを演奏させることができるのです。

ということで

とりあえずオーディオとMIDIの違いがなんとなくわかっていただいたと思いますが、「演奏情報?なにそれ?」という方のために、MIDIについて、さらに詳しくご紹介していきたいと思います。

MIDIの誕生

MIDI(ミディ、Musical Instrument Digital Interface)というのは、電子楽器の演奏データを機器間でデジタル転送するための世界共通規格です。1983年に日本のMIDI規格協議会(JMSC、現在の社団法人音楽電子事業協会)と、国際団体のMIDI Manufacturers Association (MMA) により誕生しました。

MIDIの誕生がどれだけ画期的だったかというと、たとえばAというシンセと、Bというシンセを「MIDIケーブル」でつなぐとあら不思議!「Aの鍵盤を弾くとBも鳴る!」のです・・今では誰も驚いてくれませんが・・・

で、これが噂のMIDIケーブル(現在も販売されていますよ!)

当時のシンセは1台で2音色同時に出すなんてことはできませんでしたので、このシンセはオルガン、あっちはブラスといった使い方だったわけです。当然オルガンとブラスのユニゾンフレーズはそれぞれのシンセを左右の手で弾くわけですね。

ところがこのMIDIケーブル接続では「ユニゾンが片手で弾ける!」というわけです(遠い目)。

しかし、現行のシンセにもちゃんとMIDI端子はついています(最近はUSB端子しかないという機種もありますが)。

このMIDI端子同士をMIDIケーブル2本でそれぞれのMIDI端子のINとOUTを繋ぐと、Aを弾けばBも鳴り、Bを弾けばAも鳴ることになります(後述するMIDIチャンネルが合っていれば)。また音色切り替えボタンを押して一方のシンセの音色を切り替える、といったこともできます。

イベント「Think MIDI 2015」会場で展示されていた、1983当時のJupiter-6とProphet-600のMIDI接続デモの再現。

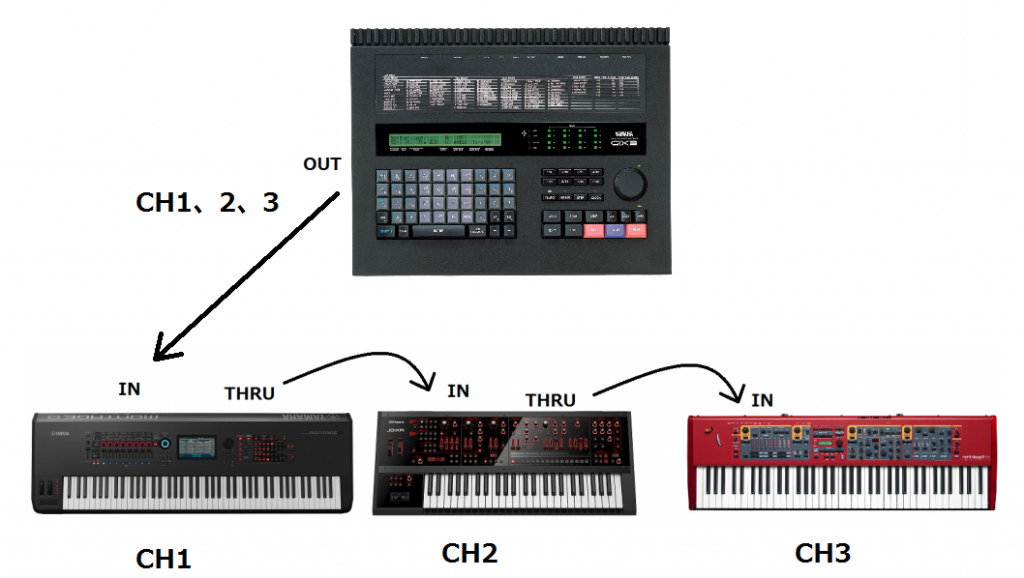

MIDI THRUという端子を使えばINに入ってきた信号を「スルー」しますのでさらにもう一台を接続することができます。

AのOUT ⇒ BのIN、BのTHRU ⇒ CのIN

これを繰り返すことで好きなだけシンセを数珠つなぎに接続可能のように思われますが、実際には遅れやデータ・エラーが生じるおそれがあるのでほどほどにしないといけません。

MIDI信号でやり取りできること

MIDI信号では演奏データを始め様々な情報のやりとりが可能ですが、そのデータにはどんな種類があるかというと

- 鍵盤を押す、離す

- サスティンペダルを踏む、離す

- ピッチベンダーレバーを動かす

- モジュレーションホイールを動かす

といった演奏データの他に

- 音色切り替え

- パンポット、ボリューム

- 同期信号を送る

- 音色データのやり取り

- エフェクトや各種設定のデータ

といった情報もデジタル信号で送受信可能です。

なお「鍵盤を押す、離す」に関しては、どれだけの強さ(=速度:ベロシティー)で弾いたかといった情報も送受信されますので、ピアノのような強弱が重要な演奏情報も問題なくやり取りできるわけですね。

先程は片手でユニゾン演奏という話をしましたが、実はMIDIの誕生で最も画期的だったのは、

「演奏情報を記録、編集できる」ことではないでしょうか。

パソコンとDAWというスタイルがまだ普及していなかった頃は、MIDIシーケンサー(ミュージックシーケンサー、MIDIデータ記録、再生装置)という機械にMIDIデータを記録してシンセを鳴らし、マルチトラックレコーダーに録音するといった制作スタイルも多く行われていました。

YAMAHA QX-1

8トラック・32バンク・8チェイン・80,000音の実力。新たなる音楽天地が約束された究極のMIDIシーケンサー(当時)1984年発売。価格は480000円でした。

後にMIDIシーケンサーはオーディオも扱えるようになり、現在ではパソコンで使われるDAWに進化を遂げました(とはいえ、MIDIシーケンサーやワークステーション的なハードシーケンサーを愛用する方は今でも多くいらっしゃいます)

先ほど見たCubaseのリストエディタ画面にあった数値はこうした演奏情報を表していたのですね。

たとえばこれだと、G3(中央ソ)をいつ、どれだけの強さで、どのくらい弾いていたか?という情報が記録されているわけです。

MIDIチャンネル

もしドラムや、ベース、キーボードといった複数のシンセを「IN⇒THRU」とMIDIケーブルで繋ぎ、同時にシーケンサーで鳴らすためには「MIDIチャンネル」の考えが必要になります。たとえば受け側が「ドラム」の演奏情報「だけ」を受信したい場合、その他の楽器の演奏情報は無視しないと大変なことになってしまいますね。

シーケンサーからは複数のチャンネルの演奏データがまとめて送信されますので、受け側で自分の演奏する情報のみを選択するわけですね。

イメージ

これはテレビのチャンネルと同じ考え方で、自分の観たい(演奏したい)情報だけを「受信チャンネル」で選択するのです。

MIDIチャンネルは最大で16ですが、それ以上のパートを同時に鳴らしたい場合は「ポート」という信号の出口を増やすことで、さらに多くのパートを演奏させることができます。

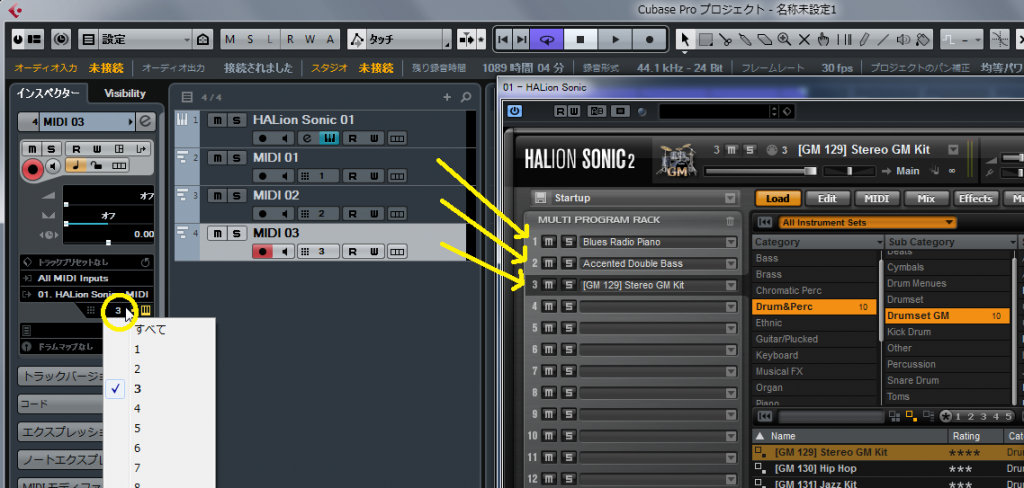

DAW上でソフトシンセを鳴らす場合は、各トラックごとにソフトシンセ1台という設定が可能ですのであまりMIDIチャンネルを意識することはありませんが、マルチティンバー(1台で複数パートを持つ機種)のソフトシンセを使用する場合はこのMIDIチャンネルの設定が必要になります。

下図ではトラック1、2、3がそれぞれHALION SONIC のパート1、2、3を鳴らすセッティングになっています。

MIDIとUSBとの関係

最近はMIDIキーボード(音源を持たないMIDI出力が可能なキーボード)やオーディオ・インターフェースとパソコンを接続する際にはUSBケーブルで接続する場合も多いですね(※)。なかなかMIDIケーブルを使う機会も少なくなってきましたが、だからといって「じゃあもうMIDIって時代遅れ?」と思ってはいけません。

実はUSB接続されたMIDIキーボードからパソコンに送られるのは「MIDI信号(データ)」であることは今も代わりはないのです。やり取りする方法が「MIDI端子+MIDIケーブル」からUSBケーブルに変わっただけなのですね。ソフトシンセを鳴らすためにはあいかわらずMIDIデータが必要なのです。

今では KorgのmicroKEY AirやCMEのXkey Airのように、Bluetooth(ブルートゥース)でMIDI信号をワイアレスで飛ばすといったことも可能になっていますが、これもまたMIDI情報を飛ばして使っていることに変わりありません。

microKEY Air

Xkey Air

(※)このようにUSBケーブルでは、MIDI信号の他オーディオ信号も送ることができるわけですが、他にもMIDI信号やオーディオ信号の送受信を行う事ができる規格には、IEEE1394(FireWire)、Thunderbolt(サンダーボルト)などがあり、これらに対応したオーディオ・インターフェースなどの製品も多く発売されています。

MIDIとオーディオの違い~まとめ

MIDI信号で演奏情報のやり取りができる!ということはお分かりいただいたと思います。重要なことはMIDIは主に「演奏情報」を扱う規格ですので、オーディオ波形のように音そのものの情報はありません。簡単に言うと「ドの鍵盤をこれだけの強さで弾いたよ~」といった情報に過ぎませんから、シンセやリズムマシン、サンプラーといった「音源を鳴らして初めて音が出る」わけですね。

たとえばソフトシンセを下記の様な流れで使う場合を考えてください。

- MIDIキーボードでソフトシンセを鳴らす、音色を選択する。

- DAWに記録(録音・打ち込み)リアルタイム入力、またはステップ

- 再生してソフトシンセが鳴る

たとえばソフトシンセのピアノ音色を選んでDAWに打ち込んだとします。しかし再生する際にストリングスの音色に切り替えれば、打ち込んだMIDIデータはストリングスの音で鳴ることになります。

もし本物のギターをオーディオ・インターフェースにつないでDAWに録音した場合、あとからピアノの音色に変更することはできませんね、だってギターの音そのものですから。将来的に凄いエフェクターが発明されたらどうなるかわかりませんが、今のところそれは困難です。

一方、MIDIデータの場合は、鳴らしたい音源(ソフトシンセなど)側であとからいくらでも音色を差し替えることができます。それがMIDIデータの利点の一つです。打ち込みの時はエレピだけだったけど、後からブラスとオルガンをレイヤー(重ねること)するなんてこともDAW上であっという間にできてしまいます。

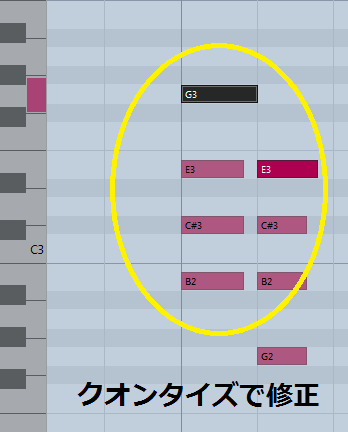

他にも、速弾きフレーズをテンポを落として録音(記録)、ミスノートの修正、クオンタイズ(タイミングを補正する機能)も自由自在です。「スコア(楽譜)」機能も便利ですね。

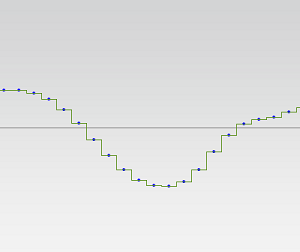

例)手弾きフレーズだとどうしてもタイミングがズレます

クオンタイズ機能で一瞬でタイミング補正可能!

音符の長さも自由に修正できます

完成

このように「打ち込みでは表現困難だったり、せっかくだから生が良いよねといったボーカル、ギター、サックスといった各種楽器はオーディオ録音で、その他は打ち込みで」といったスタイルの音楽制作を行っている方も多いと思います。

なおDAWのMIDIトラックに演奏を記録(打ち込み)することも慣例で「レコーディング、録音」と呼びますが、実際には音声のレコーディングを行っているわけではありません。ややこしくてすみません。

MIDIトラックをオーディオにする場合

前述のとおり、オーディオとMIDIパートを併用して楽曲制作を行う方も多いと思いますが、完成形として作品をSoundcloud等にアップしたりCDを焼いたりする場合には、最終的には2トラックのマスターオーディオ・データ(ツートラミックスなどとも言います)に仕上げる必要があります。

DAWのエクスポート機能を使うことで、使用しているソフトシンセや各種エフェクトが反映されたツートラミックスを手軽に作ることもできます

Cubaseのエクスポート機能~オーディオミックスダウン

たとえばCDに焼くなら44.1kHz、16ビットでエクスポートします

このエクスポート機能は、MIDIトラックでソフトシンセを鳴らしている状態(オーディオトラックにはなっていない)プロジェクトであっても、曲全体をツートラミックスのオーディオとして書き出してくれます。内部で演算処理を行い「MIDIデータ+ソフトシンセ」をオーディオに変換しているわけです。便利ですね。

しかしソフトシンセを沢山立ち上げて制作をしていると、しまいにはパソコン処理が間に合わなくなって音割れや、動作が不安定になってくる場合もあります。

そこでソフトシンセを鳴らしているMIDIトラックを、ある時点で随時オーディオ・データに変換してしまうという方法もよく使われています。「もうこのパートはこの音色で決まり」という判断が付いた段階でMIDIトラックで鳴らしているソフトシンセをオーディオ化(フリーズなどとも言います)するわけですね。比較的非力なパソコンの場合は特に有効な手段です。

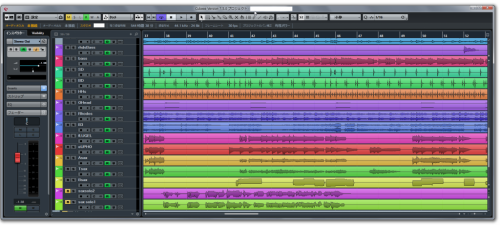

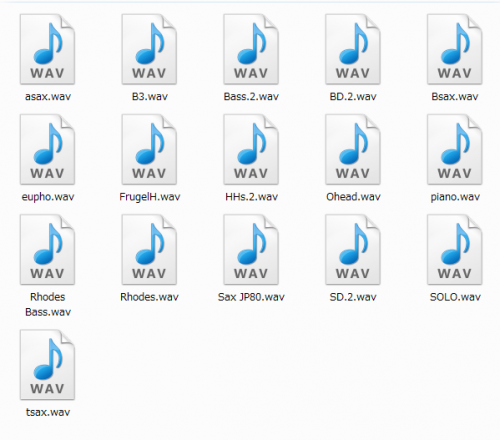

MIDIトラックのデータを、

すべてオーディオデータにしてしまう

Cubaseの場合、バージョン8から任意のトラックのMIDIデータを素早くオーディオトラック化してくれる「インプレイスレンダリング」という機能が実装されており、エフェクト設定なども反映することができるので非常に便利です。

こうして全MIDIトラックをオーディオ化することで、安定した環境で最終ミックスを行うことができるわけですね。

自宅で制作した楽曲のマルチトラックオーディオ・データを、スタジオのエンジニアに渡し、他のDAWで最終的にミックスダウンして仕上げてもらうといったこともできます。この場合注意しなくてはならないのは、時間軸を合わせるために必ずすべてのファイルが曲の頭から始まっているようにすることです。たとえば5分の曲で、最後の10秒しか出てこないパートであっても必ず曲頭から切り出しておく必要があるわけです。

こうしておかないと他のDAWで読み込んだ際に、各トラックのタイミングが合わずに大変な事になってしまいます。

なおケースバイケースですが、他のDAWにデータを受け渡しミックスしてもらうことを考えると、リバーブやディレイ等のエフェクトがかかっていないドライな音にしておいた方が良い場合もあると思います。

各楽器のトラックをエクスポート

他のDAWで読み込んでミックス作業

楽曲データの受け渡しには「OMFファイル」という異なるDAW同士で互換性のあるファイル形式を使用する方法もあります(※)。このファイル形式では使用しているオーディオ・データや映像ファイルの位置などに互換性があるので、コラボ(共同作業)などが楽になりますね。ただしOMFファイルにはMIDIデータは含まれないので、必要に応じて後述のSMFを併用する必要があります。

(※)OMF対応のDAW:ProTools、Cubase、Nuendo、SONAR、Logic、DP など

CubaseのOMFファイル書き出し

MIDIデータの活用例

MIDIデータはオーディオデータと比較するとデータサイズが非常に小さく、またテンポやキーチェンジに柔軟で、楽譜表示なども可能であるため、現在でも「MIDIデータ楽曲」は通信カラオケ等でも活用されています。また特定のシンセ音源用に作られた楽曲ファイルがいまだ販売(※)もされていますし、MIDI楽曲制作愛好家も大勢いらっしゃいます。中には楽譜代わりに活用している方もいらっしゃるようです。

あるDAWで作った楽曲MIDIデータを、他のDAWでも読み込みできるようにするためには SMF(Standard MIDI File)という形式で保存すればOKです。このSMFを単に「MIDI」と呼ぶ方も中にはいらっしゃいますが「MIDI規格」「MIDI信号」「MIDIデータ」「SMF」の違いはしっかり理解しておきたいですね。

日進月歩のオーディオ解析・編集の技術ですが、もしかしたら将来的にはMIDIデータ並に融通が聴くようになるかもしれません。オーディオからの楽譜表示や、2chマスターから楽器パートごとにマルチトラックオーディオを抽出してしまう等、夢の様な技術が現れるのは非常に楽しみです。とはいえまだまだ「MIDI」の利便性は手放すことができません。

というわけでオーディオとMIDIをうまく活用して楽曲制作を楽しんでいただきたいと思います。

この記事を書いた人

デジランド・デジタル・アドバイザー 坂上 暢(サカウエ ミツル)

学生時代よりTV、ラジオ等のCM音楽制作に携り、音楽専門学校講師、キーボードマガジンやDTMマガジン等、音楽雑誌の連載記事の執筆、著作等を行う。

その後も企業Web音楽コンテンツ制作、音楽プロデュース、楽器メーカーのシンセ内蔵デモ曲(Roland JUNO-Di,JUNO-Gi,Sonic Cell,JUNO-STAGE 等々その他多数)、音色作成、デモンストレーション、セミナー等を手がける。