リペアマン遠藤の仙台リペアブログ~その13~アコギブリッジ剥がれの巻!

皆さまこんにちは!

ギターリペアマンの遠藤です!

1月が鬼のような忙しさでブログ更新出来ずじまいで気付けば2月も末です(汗

少し遅くなりましたが今年もリペアマンとして精進していきますのでよろしくお願いします~

今年一発目の題材はどうしようかな…と迷いましたが、私が以前アコースティックギターの点検会を催した時に気になった冬の時期に多い症例を紹介していきましょう。

まずコチラをご覧ください。

さていきなりですが、これは一体どんな状況なのでしょうか…

実はこのギター、ブリッジが剥がれてきているのです。

ごく簡単なチェック方法なのですが、コピー用紙程度の薄い紙をボディとブリッジの接着面に入れてみます。写真のように入ってしまうとアウトです。

ブリッジが剥がれてきていてボディとの間に隙間が出来ているのです。

アコースティックギターをお持ちの方は早速チェックしてみましょう…

湿度や温度の変化がよく起こる場所で保管しているギター、長い間ずっと弦を張りっぱなしで保管しているというギターも要チェックです。

この隙間は弦の張力により徐々に広がっていきます。何もせずに自然にくっついて直るという事はありません。

そしてブリッジ自体が浮く事により弦高も高くなっていきます。

最近なんか弦高が高くなったな~と感じる場合、ブリッジを見てみたら隙間が空いてる!なんて事もあり得ます。

この状態のブリッジは最終的には完全に剥がれますが、何より危険ですし周りの塗装や木部ごと持っていかれて悲惨な事になる可能性があります。そうなる前に修理しましょう!

ブリッジ剥がれの修理方法としては

1.まずブリッジを綺麗に剥がします。

2.接着面の平面を整えます。

3.再び接着します。

そのまま隙間に接着剤を流し込めばいいんじゃないの?と思いがちですが、

ブリッジが剥がれてくると接着面の木部に歪みが生じてくる場合が多いです。そのままではうまくいきません。

なのでリペアでは基本的にブリッジ側、ボディ側、両方の接着面でキッチリ平面を出した上で接着します。

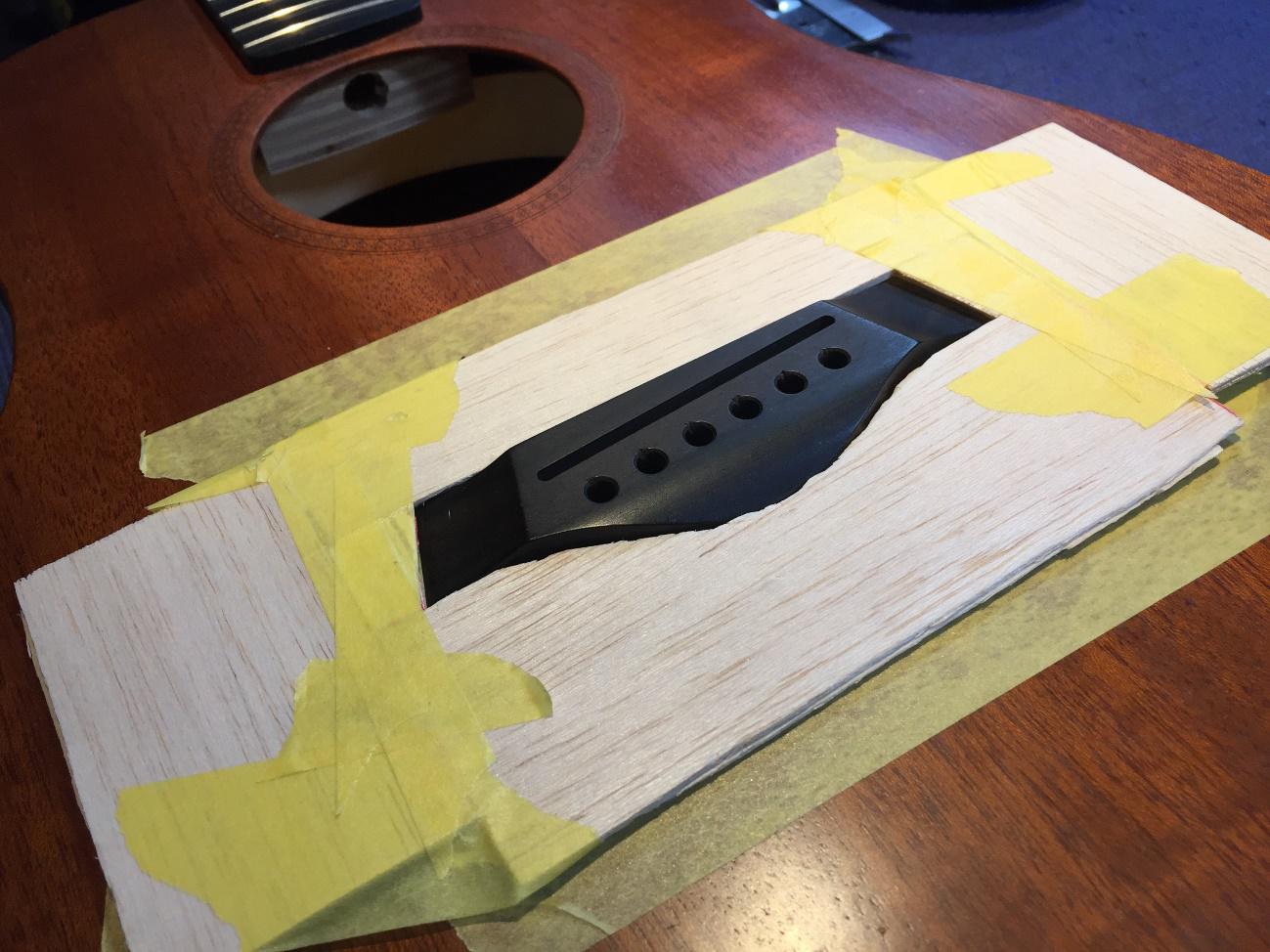

ではブリッジを剥がす準備をしていきましょう。

ブリッジピンやサドル等は外してブリッジ周りを厳重にガードしています。

これからこのブリッジに対して熱を加えていくからです。

なぜ熱を加えるのかというとギター木部の接着に使われる接着剤は熱により緩みやすいという性質があるからです。

なかなか物々しい作業光景ですがラバーヒーターという熱を発する物体をクランプで押さえてブリッジに対して熱を加えています。

このラバーヒーターは通電すると際限なく温度が上昇していくのでコントローラーを使用し適切な温度をキープします。

そして更に必要なものがコレ。

ケーキを作るわけではありません…金属製のヘラですね。

ブリッジを加熱しつつ同時にヘラも熱します。

そしてクランプを外してヘラをブリッジの隙間にじわじわと差し込みます。すると…

うまくいくとこのようにヘラが入っていきブリッジが剥がれてきます。

これ以上入らない、となったら再度ヒーターで熱します。この工程を剥がれるまで何度か繰り返します。

反対側からも入れてやります。

そして

綺麗に剥がれました!

このギターはサクッと3回で剥がせました。一安心です。

次はブリッジ、ボディ両方の接着面の平面出しをしていきます。

これは外したブリッジの表面です。単体でこのような状態になってるのを見ることはほとんどないかもしれませんね。

そして裏面です。

接着剤が残っています。意外とボコボコしています。

ベルトサンダーにかけて綺麗にします。

接着剤も取れ無事に平面も出ました。

次はボディ側です

サンダーが使えないので各種ノミやサンドペーパーを使って平面を出します。

こちらは歪みも少なく手早く終わりました。

ここまで来たら接着…!

と思いきやまだやることがあります。

ブリッジの外周の内側に塗装が乗っているのが分かりますでしょうか…?

ギター工場等では生産性を向上する為にあえてこうしているのですが、木が出てる部分と塗装の部分ではもちろん塗装の厚み分の段差があるので厳密にはこの状態ではブリッジは密着できていません。

ですのでリペアではここに乗っている塗装も落としてから接着します。

まずブリッジを仮装着してブリッジピンもはめ込みしっかりと位置決めをします。

位置が決まったらデザインナイフで塗装だけを切ります。

サラッと書きましたがココけっこう命です←

塗装に切り込みを入れたらそこに沿ってノミ等(写真ではマイクロチゼル)を使って塗装を剥がしていきます。ここも非常に神経を使う作業です。

こんな感じですね。

ここまで来たらようやく接着の準備です!

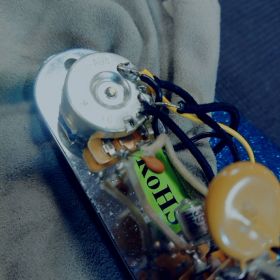

色々ありますが肝となるのは各種クランプ、そしてジャッキでしょうか…

謎のことをやっていますが遊んでるわけではありません(笑)

ジャッキをボディの中に仕込んでいました。

付属の棒を付けてくるくる回すと本体が伸縮するんですよ。面白いですね。

後でボディ自体を大型クランプで挟んで止めるわけですが中に支えが無いとトップやバックが凹んでしまうので予防で仕込むのです。

ではまずは接着剤を付けずに仮止めしていきましょう。

小型クランプで両端、中央を止めます。位置決めの為にブリッジピンを刺しています。

この時にブリッジとボディに隙間が無ければOKです。

ブリッジの一番端の部分はこの大型クランプに任せます。

止まってるところの丁度真下にさっきのジャッキが支えているのです。

ここまでやって何も問題が無ければ本番です。

タイトボンドを接着面の両面に塗りスピード勝負でクランプを止めていくのです。

止め終わったら早目にブリッジピンは救出しましょう…

作業中の写真を撮るひまも無かったのでいきなり接着後の写真です()

接着してから二日後にクランプを外しました。バッチリ付いています!

接着時にタイトボンドがとめどなく溢れ出るのでウェットティッシュで拭き取りますが、どうしても取りきれず残って固まるのでノミを使って取り除きます。

パリパリと取れるので気持ちいいです。

ブリッジピンの穴もタイトボンドで狭くなって通らないのでヤスリで元の穴の大きさに戻してやります。

周りにこびりついた接着剤も取り除きブリッジをクリーニングして作業は全て完了です!

この後は弦を張りチューニングをして何日か様子を見ます。

異常が無いことを確認したのでそのままセットアップに移り、無事にお客様に引き渡しとなりました。

冬はアコースティックギターの異常がよく起こりやすい季節なので、

今一度お持ちのギターをチェックしてみるといいかもしれませんね!

弾いてて何かいつもと様子がおかしいなと感じたらすぐに持ってきて下さい!

早目の対応が肝心ですよ~!

以上、リペアマン遠藤でした!

またお会いしましょう~

記事中に表示価格・販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その価格・在庫状況は記事更新時点のものとなります。

店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。

宮城県出身。長野県でギター製造に携わった後2017年から島村楽器仙台イービーンズ店の店頭リペアマンとなり、現在の仙台ロフト店に至ります。仙台のリペアは遠藤にお任せ下さい!