待望のMPC LIVEⅢが発表されましたので、さっそくご紹介。

まずはMPCシリーズのざっくりとした違いと、新機能を中心に実際に使ってみたファーストインプレッションをお伝えしたいと思います。

MPC ONEシリーズとLIVEシリーズの違い

主な違いは、

- スピーカー内蔵

- バッテリー内蔵

- PADのサイズが大きい

という点ですが、基本的にMPC ONEシリーズは制作向け、LIVEシリーズはライブ&制作にも対応することができます。

MPC LIVEⅡ→Ⅲでの進化ポイントまとめ

- 新しい「MPCeパッド」の搭載。1つのパッドで4つのサンプルを操作したり、上下左右の3Dセンシング技術を搭載

- 直感的にビートが作成できる「ステップシーケンサー」の搭載

- ボリュームやエフェクトの操作ができる「タッチストリップ」搭載

- 高品質スタジオマイク搭載

- 「USB-C端子」を搭載し、PCやスマホからオーディオIOとして認識。サンプリングもとっても簡単

「MPCeパッド」が素晴らしい

メインの16パッドが大きく進化!

何と、1つのパッドを4つのゾーンに分けることができて、4つのサンプルを鳴らしたり、ゾーンごとに奏法を割り当てたりすることができます。

さらに、3Dセンシング技術で、パッドを上下左右になぞったり押す強さで音色を変化させることができます。

また、ボタンの素材自体もとても弾力のある素材になっており、叩いたりする方も気持ちよい叩き心地です。

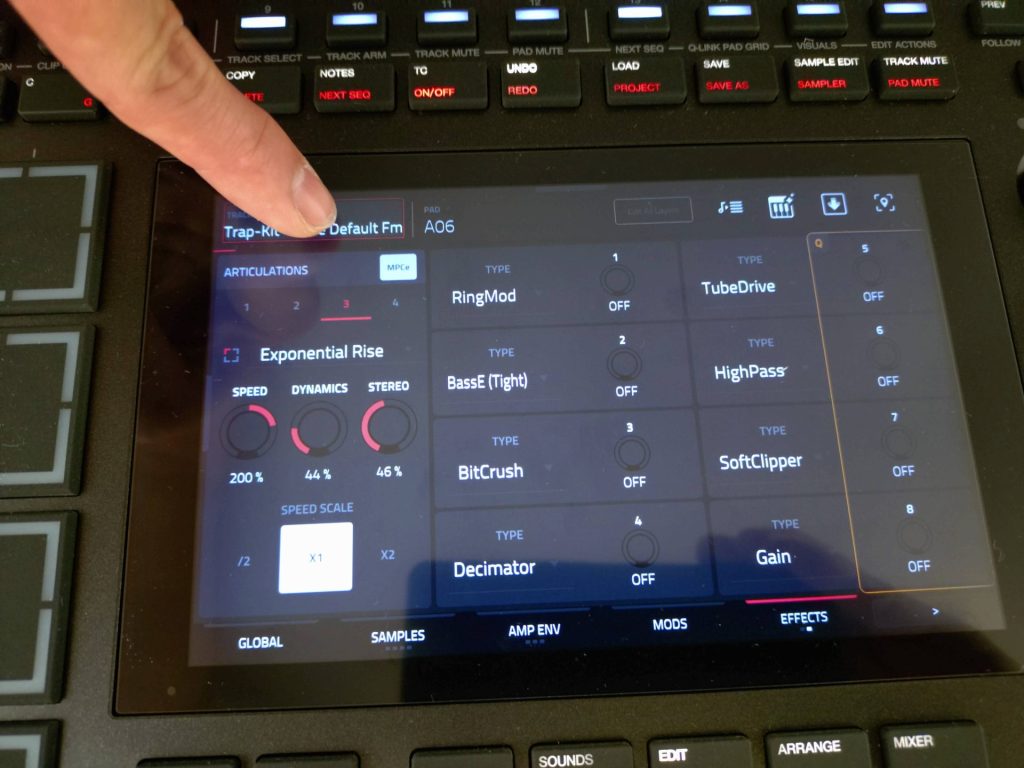

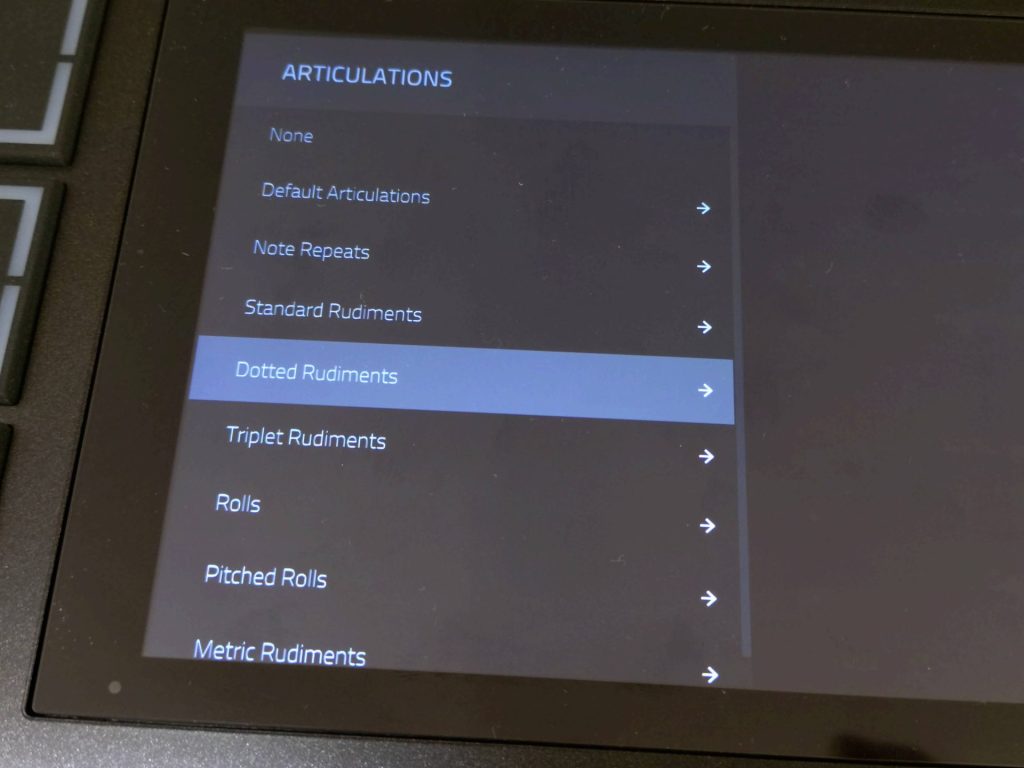

4つのZONEごとに奏法をアサイン可能

まずは、説明が楽な奏法のアサイン方法をご紹介します。

下記動画のように、ドラムの音などにゴーストノートや、16ビートなどの奏法をアサインできます。

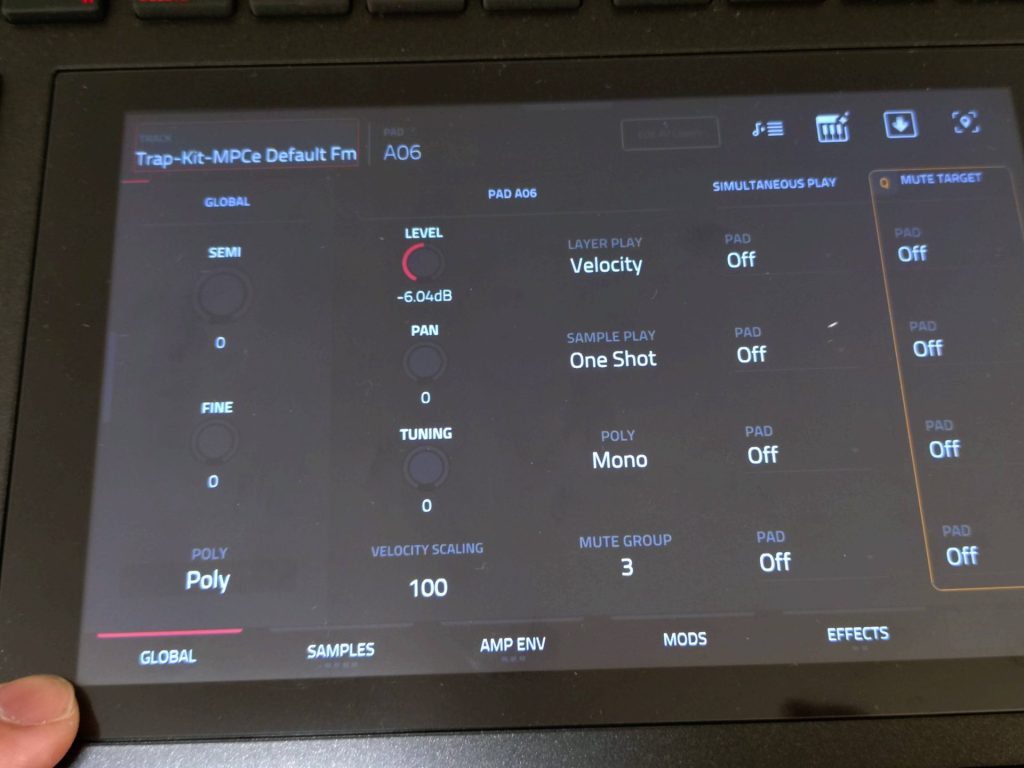

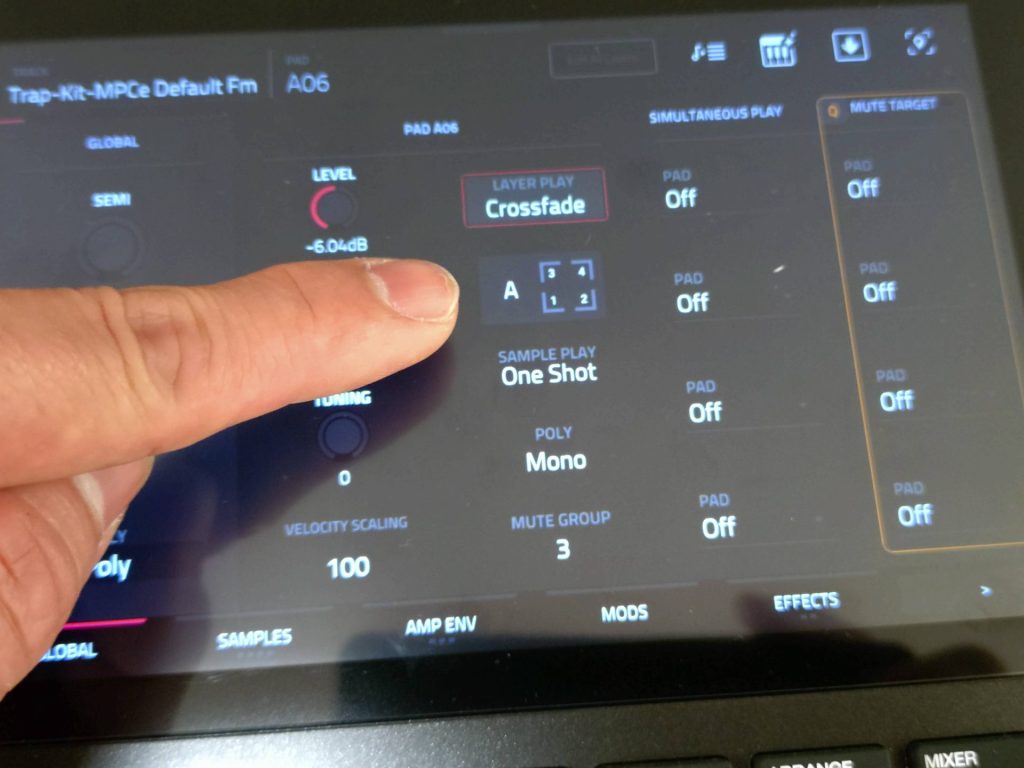

4隅に異なる4つのサンプルをアサイン可能

1つのパッドの4隅にそれぞれ音源を設定して、鳴らすことができます。

これは使用頻度が多そうですね。

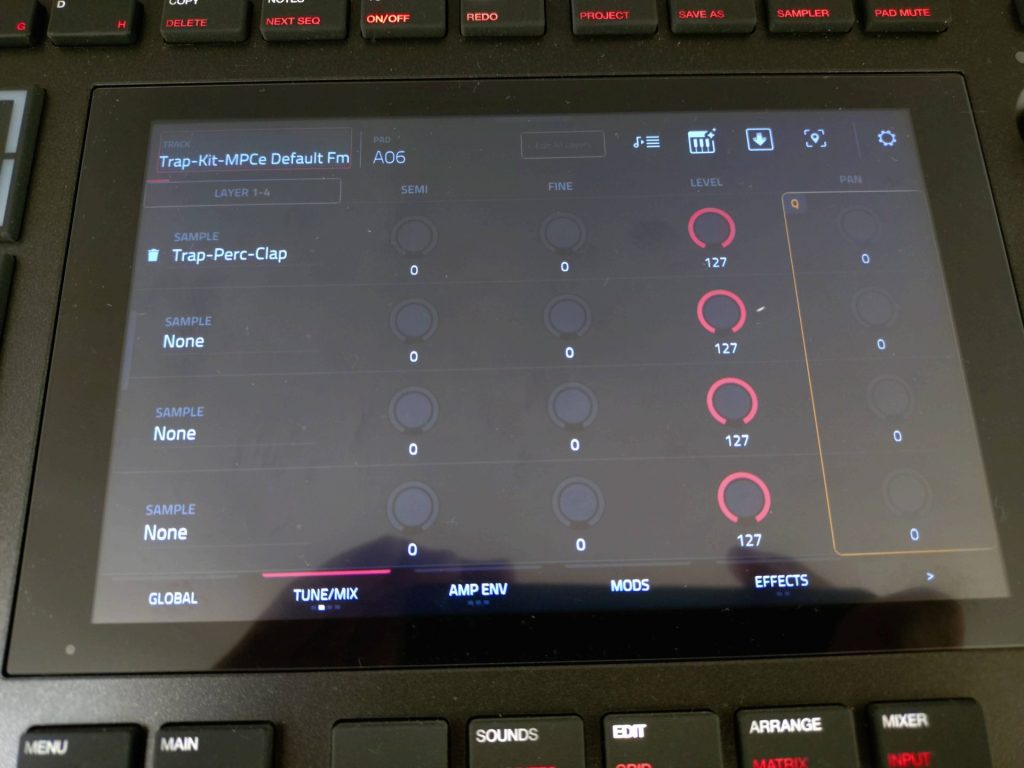

パッドを4つに分けて最大8つのサンプルを操作することができるんですが、ただアサインしただけでは使えるようになりません。

MOD MATRIXというところで、パッドの効果を指定してあげる必要があります。

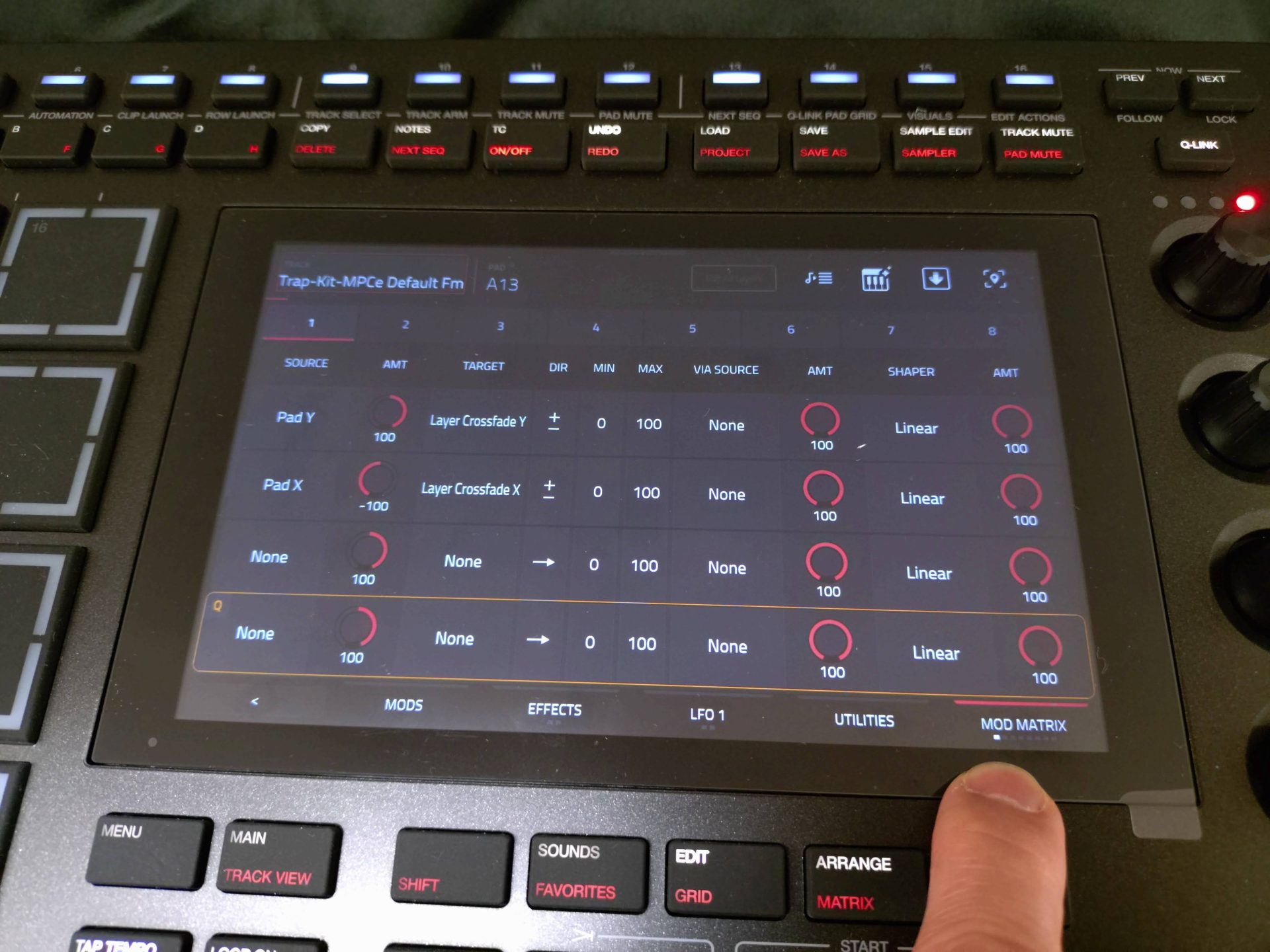

MOD MATRIXで効果を指定

ここで、MPCeパッドの3Dセンシングにどういう操作をすると、どういう動作をするのか?をアサインすることができます。

とりあえず、4つのパッドの四隅で鳴らすには上記の画像のような設定にするとOKです。

縦移動で音程を変えたり、サンプルをクロスフェードしたりできる。

ベース音で、パッドを押した後上下に動かすことで音程が変わるように設定することも可能です。

もちろん、アフタータッチに対応しており、パッドを押した後に押さえる強さで音量を変化させることも可能です。

真ん中と外で音を変える

MOD MATRIXの設定次第で、下記の動画のように、真ん中と外側で音を分けることもできます。

便利なステップシーケンサー

MPC LIVEⅡやMPC ONEなどでも、16パッドをステップシーケンサーに使用できましたが、MPC LIVEⅢでは、上部にステップシーケンサー専用のボタンが搭載されました。

上記画像では、左下のパッドにキックが入っていますが、この音を1小節を16個に分けた位置に音を設定しています。

右上に小節の移動ボタンがついている為、小節間の移動も楽にできます。

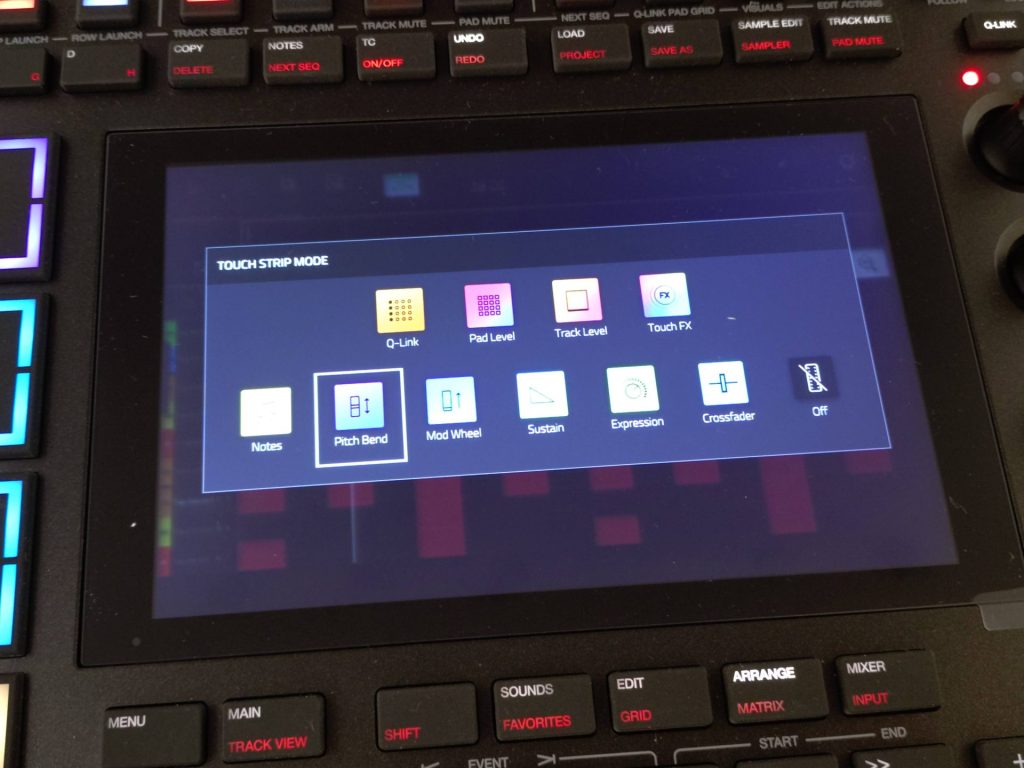

タッチストリップ

ボリュームやエフェクトを直感的に操作できる、タッチストリップも搭載されました。

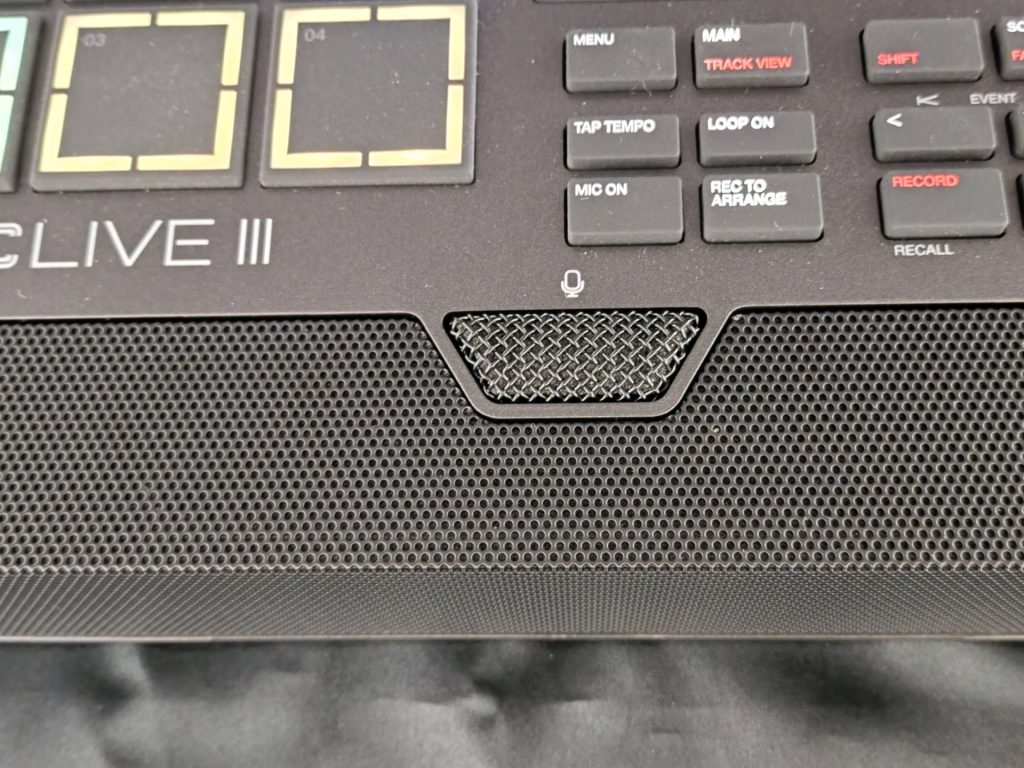

高品位スタジオマイクでラップ録音も簡単

マイクが内蔵したことで、直接ラップなどの録音ができるようになりました。

注意点としては、マイクを使用する際は、スピーカーをOFFにする必要があります。

PCやスマホからサンプリングも簡単にできる「USB-C端子」

USB-C端子が新たに搭載され、これまではコントローラーモードでしかパソコンで使用できなかったものが、通常使用の状態でオーディオインターフェイスとして認識できます。それによって、パソコンやスマホの音をMPC LIVEⅢで鳴らすことができ、もちろんサンプリング等も可能になります。

動作がとってもスムーズです

その他、動作がとってもスムーズになっています。サンプルの読み込みや画面の操作もスムーズに反応します。

また、ストレージ等の容量も上がっており、ソフト音源等もデフォルトで内蔵しています。

AKAI MPC LIVEⅢを島村楽器のオンラインストアでチェック

AKAI MPC LIVEⅢ

| 販売価格 | |

| JANコード | 0694318026090 |

この記事を書いた人

三宮オーパ店 DJ.デジタル楽器アドバイザー 萩尾(はぎお)

DJ HAGI a.k.a DRAGON

2001年のDMCのビデオ映像に衝撃を受け、バトルDJに憧れる。その後すぐにDJバトルを企画し、10年以上定期的に草DJバトルをプロデュース。機器のチューンナップや修理が趣味。