フランスのアートリア社といえば、Moog、ARP、Oberheim、等のビンテージシンセ・プラグインや、Micro Bruteのようなアナログシンセ・ハードを開発していることで有名ですが、CEOのFrédéric Brun(フレデリック・ブルン)氏が、10月に開催された同社設立15周年イベントのキーノートスピーチで「次世代のオーディオ・インターフェース」を開発中であることを明らかにしました。

これはアートリア社のサイトで公開されている写真ですが・・・なんだかApple TVのようなルックス、大きさも気になるところです。

2015/1/22追記:The NAMM Show 2015でついに発表されました。上の写真はカバーだったようです。

じつはワタクシも11月の楽器フェア会場でフレデリック氏に久々にお会いしたのですが、すっかりオーディオ・インターフェースのことを聞くのを忘れておりました(尋ねても絶対に教えてはくれなかったとは思いますけれども・・)

アートリア社CEO フレデリック氏(右)

価格や詳細は2015年1月に開催される2014NAMM SHOW会場で発表するとのことですが、非常に気になりますね。そこで今回は現在入手できる情報をまとめて、勝手に想像してみることにいたします・・・あたってなかったらごめんなさい。

Arturia Audio Interface特設ページ

http://www.arturia.com/audiointerface

では公開されている情報をまとめてみましょう。

なぜアートリア社は独自のオーディオ・インターフェースを開発するのか

とにかくあらゆるソフトやハードを有機的に結合するとてもクリエイティブな製品のようです。

既存の問題点

1)workflow ワークフロー

図では「Apogee Duet」タイプのオーディオ・インターフェースを指しているようですが、たしかにたったひとつのノブですべてをコントロールしなくてはならない場合は、パラメータの選択と設定で行ったり来たりしなくてはなりません。慣れも必要ですね。

たしかにケーブルは邪魔ですし、派手なアクションでレコーディングする方には深刻な問題です。

実際にはブンブン振り回さないかぎり、上図のような壊れ方はしないと思うのですが、ここでは少々大げさに表現しているのではないかと思います。

2)connectivity 接続性

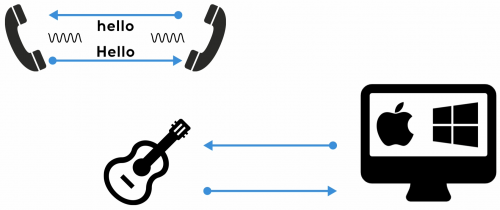

確かに世の中にはUSB、Thunderbolt、ワードクロック、MIDI、等々さまざまな接続手段があって、ケーブルの種類や、形状もさまざま。同じアナログでもギターとマイクではレベルもインピーダンスも違います。ロー出し、ハイ受けとか・・とにかく複雑すぎます。

3)latency レイテンシー

したがいまして後からプラグインをかけることになるのであります。すなわちこのワークフローは決してスマートとは言えないのであります。

ApogeeのEnsembleなどはラウンドトリップ1msecという超低レイテンシですが、それすら許さないという決意の表れを感じますね。蛇足ですが、実はアナログ電気信号にも「遅れ」が存在します。信号が通過する媒質によって異なりますが、光の約2分の1程度といったとてつもなく速いので誰も気にしないわけですが・・

4)sound quality サウンド・クオリティー

少々辛口の問題提起ではありますが、スペックがすべてを表すのではないということを言いたいのではないかと思います。

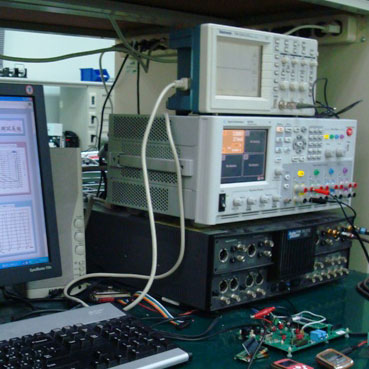

最後に一言申し上げたいのでありますが、アナログ信号をデジタル信号に変換する際には何が重要なのでしょうか? A/Dコンバーターと音質との関係は時に軽視されてしまう傾向があるのであります。しかしそれはとても重要なことなのであります。

ADコンバーターの本当の役目とはなんぞや?という問いに対する答え、ワンモアシング! それが 2015年1月22日 に我輩が発表する「次世代のオーディオ・インターフェース」なのであります。メルシーボクーであります。

というわけで、フレデリック(ジョブス)ブルン氏の発言とアートリア社が公表している情報をまとめてみると

次世代オーディオ・インターフェースの特徴

- workflow : 抜群の操作性&ストレス・フリー

- connectivity : ありとあらゆるプラットフォームで動作、何でも簡単に接続可能

- latency : レイテンシーなんてありえない!

- sound quality : もはや音が超イイ!なんていう次元ではない

のような感じではないかと思います。まるで夢の様な話ですが、単に接続端子が何でもかんでも付いているだけの機器ではなく、OSレベルから新規開発したパソコンのようなものかもしれません。たとえばVST、AU、AAX等のプラグイン・フォーマットに対応しているオーディオ・インターフェース。つまり本体にプラグインを取り込み、超高性能のチップでリアルタイム処理してDAWに信号を送ることができれば、ほぼゼロレイテンシーは実現できるのかもしれません。

UADの技術に近いコンセプトですが、だとしたら比較的大きい筐体なのかもしれませんね。足元に置くタワー型だったら、そもそも机の上は散らからないし・・・・

さて、オーディオ・インターフェースといえばすでに十分に成熟した市場が形成されていて、そこに後発として乗り込むのは非常に勇気のいることだとは思います。しかしフレデリック氏には成功するという確固たる自信があり、勝機があると睨んでいるようです。いったいどんな製品が発表されるのか、非常に楽しみであります。

アートリア社プレスリリース:Arturia announces upcoming unveiling of next-generation audio interface