「曲作り」と聞くと難しそうですが、実は多くの有名曲の中にはシンプルな「コード進行」でできている曲も少なくありません。もちろんコード進行だけが曲のすべてではありません。リズムや楽器の伴奏(バッキング)、曲の流れ(構成や展開)など、いろいろな工夫を加えることで、より自分だけのオリジナルな楽曲になります。ここでは、初心者にも分かりやすく曲作りの基本を紹介します!

※本記事は楽典ではなく主にポピュラー音楽で使われている用語を使用しています。※上図はYAMAHAのアプリ「Chord Tracker」

コードとは?

ギターを弾く方にはおなじみの「コード」とは、和音のことで、その構成音を、英語(+数字)で簡潔に記したものがコードネームです。高さの異なる2つ以上の音が同時に鳴るものを和音と呼びますが、コードネームは主に3音以上の和音(三和音、四和音、それ以上など)を表す際に使われます。

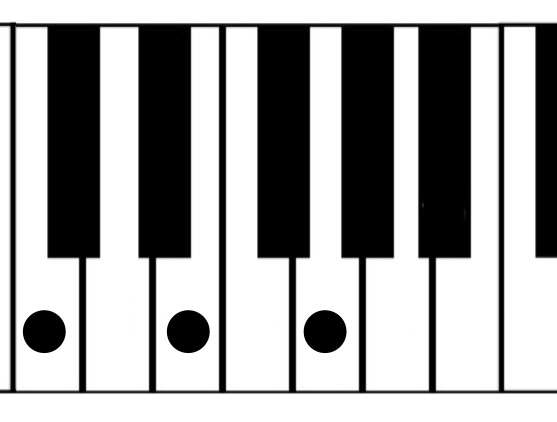

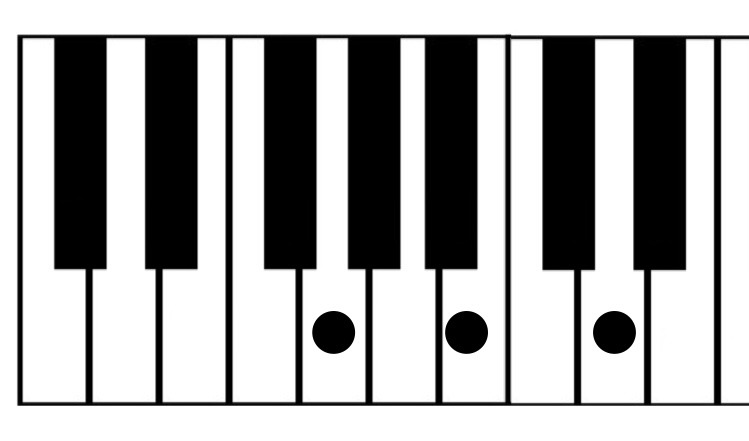

たとえばCメジャーコードはドミソの3音で構成されています。なお「Cメジャーコード」という名前ですが、長ったらしいので単にCと呼ばれる場合が多いです。

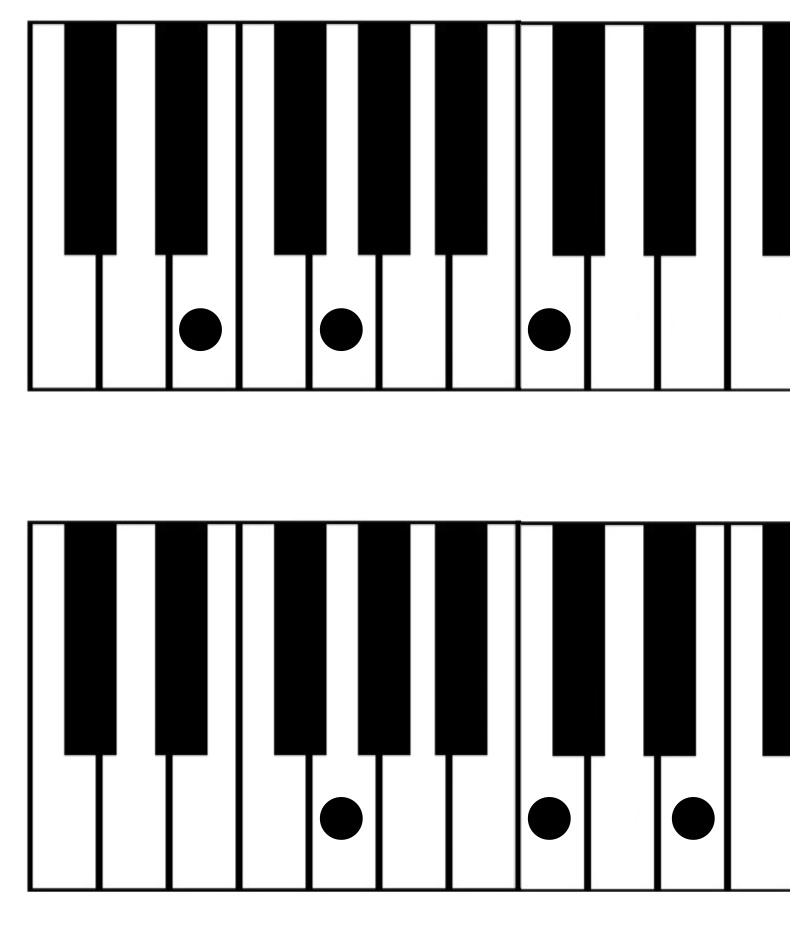

C(メジャーコード)

なおドレミファソラシド(C D E F G A B C)という音の高さに付けられた固有の名称「音名」も表記は同じですが、こちらは和音ではなく「一つの音」のことです。ドの音=C音ということですね。少々ややこしいですが、Cメジャーコードはド(C)ミ(E)ソ(G)の音から構成されているということになります(上図)。以降、コードの構成音を示す場合は「C(C E G)」のように示すことにします。

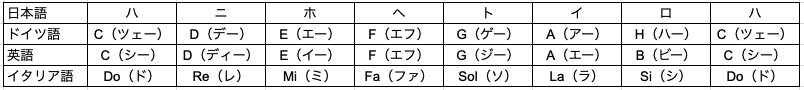

なおこの音名(※)は日本語だとハニホヘトイロハ、英語読みは「CDEFGABC(シーディーイーエフジーエービーシー)」です。ポピュラー音楽で使うコードネームは一般的には英語読みなので、「CDE〜」はぜひこの機会に覚えておきましょう。

参考:音名の呼び方の違い

このように日本では音名だけでも日本語、英語、ドイツ語、イタリア語が飛び交っていて、クラシック音楽教育や吹奏楽ではドイツ語読みだったり、ジャズだと英語だったりと、音楽ジャンルによって呼称が異なっています。

なおクラシック音楽でハ長調とか嬰ト短調などよく耳にしますが、これは英語ではCmajor(メジャー)、G sharp minor(マイナー)、ドイツ語読みだと dur (ツェー・ドゥア)とかGis-Moll(ギスモール)のことを日本語で言っているわけです(ここでは覚えなくて結構です)

※シャープやフラットが付いていない音は幹音名といいます

コードのC(和音)と音名のC(単音)の区別は、文脈や状況で判断することになりますが、楽譜の上にCとかCmと書かれていたらそれはコードネームです。音符の下についていたら単音のC音を指す場合が多いです。

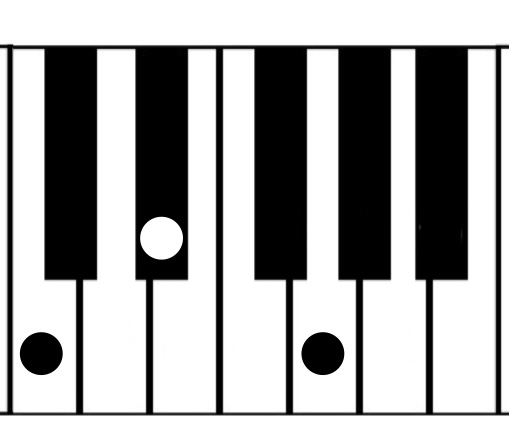

ちなみに第3音のミ゙が半音下がるとCm(シーマイナーコード)という名前に変わります(短三和音)。

あと2つだけ覚えておきましょう。

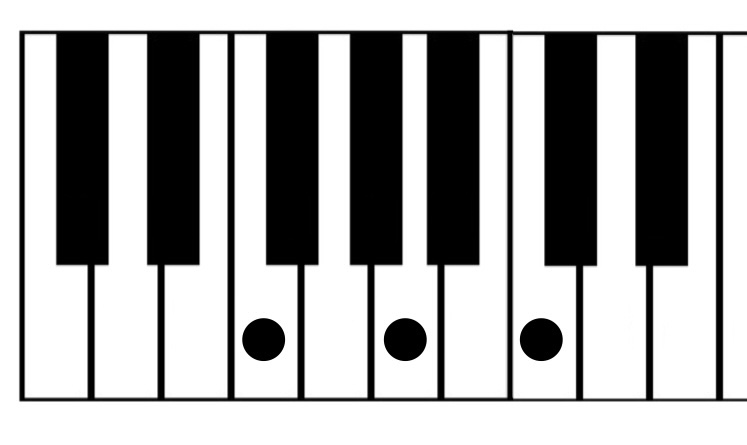

F(メジャーコード)ファ、ラ、ド

G(メジャーコード)ソ、シ、レ

コードの種類は「Cナントカ」だけでも、CM7,Cm7, C7, C6,Cdim,Cm9,C7(b9),Csus4・・・・というように非常に数が多いのですが、いきなり全部覚えるのはさすがに無理ですね。まあ徐々に覚えていけばよいでしょう。なおこの「Cナントカ」のコードに共通することは、どれでもベースは基本「ド」を演奏することになります。もしEbM7だったらミ゙♭ということですね。

例えばCメジャーの基本形では最低音が根音(ド)になりますが、第3音(ミ゙)や第5音(ソ)が最低音になる転回形もあります。

第3音や5音が最低音になる和音の転回形の話はまた後ほど。

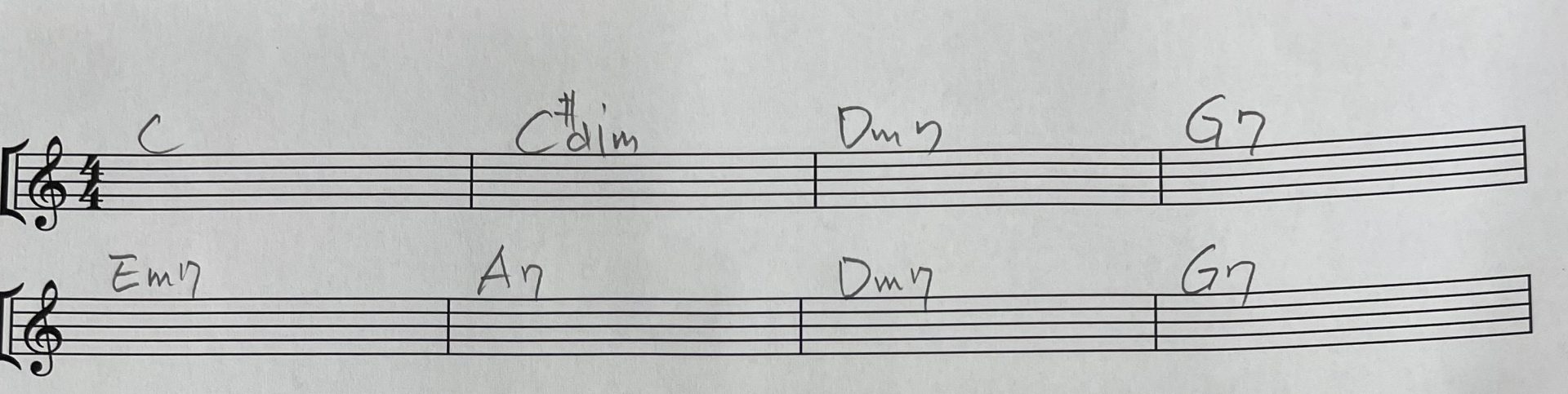

コード進行

「コード進行」はコードを鳴らす順番のことです。たとえば下図のように4分の4拍子で4小節分があるとします(カウント「ワンツースリーフォー」で一小節)

| C | F | G | C |

こうしたコードの繋がりのことをコード進行と呼びます。ギターを弾く方は各コードの抑え方を覚えてしまえば、五線紙に音符を書かなくても、コードネームだけで簡単な弾き語りができてしまうわけですね。

有名曲も多用している!シンプルなコード進行

シンプルなコード進行を使った有名曲も数多くあります。

Bruno Mars – Just The Way You Are

F、Dm、Bb の三種類しか使っていません。この曲はヘ長調(F)ですが、キーをハ長調(C)に移調するとC、Am、Fというコードだけで作られているということになります。調については後述します。

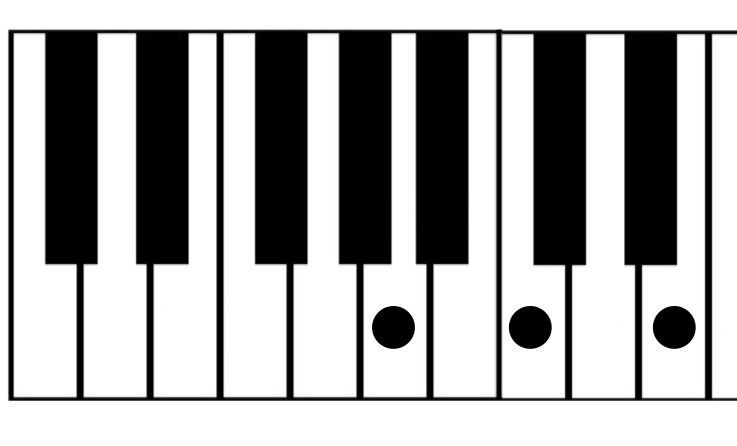

Am(エーマイナー)

なぜ白鍵だけなのに「マイナー」コードになるのか不思議かもしれませんが、ここではまだ考えなくて結構です。

他にも

| C | G | Am | F |

この4つのコードだけで、「小さな恋のうた」や「Let It Be(サビ)」など、数えきれないヒット曲が生まれています。

厄介なことにコードシンボル表記は世界的に統一されていません(*)。()内は構成音の音名

- CM7、Cmaj7、CMaj7、C△7 ⇒(C E G B)

- Cm7、Cmi7、C-7 ⇒(C Eb G Bb)

- C○、Cdim ⇒(C Eb Gb)(注)C○、CdimはCdim7同様、4和音として解釈される場合もある

- Cdim7 (C Eb Gb A)※AはBbb

- Cm7(b5)、Cφ ⇒(C Eb Gb Bb)

- Caug、C+、C(#5) ⇒(C E G#)

- C9、C7(9) ⇒(C E G Bb D)

- C2、Cadd9 ⇒(C D E G)

演奏する際に理解してもらえるかがどうかがポイントですね。微妙な場合は明記するか音符で示したほうがよいかもしれません。

※個人個人で解釈が異なる場合もあります

キーって何?

長音階や短音階で特定の音を主音とした場合「調」ができます。「ドレミファソラシ」のような「長音階」の調は長調であり、主音を「ド(C)」とする長調の調名はCメジャーキー(ハ長調)ということになります。

例えばキーがCメジャーの場合、基本的には最終的にCメジャーコードで終わって、安定した終止を与えてくれることになります(もちろん例外だらけですが)

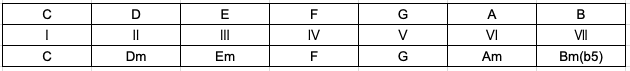

長音階の各音に順番にローマ数字をつけてみましょう。数字はそれぞれの音が音階の何番目であるかを示しています。(オクターブ上の八番目は再びⅠとなります)

それぞれの音の上に3度ずつ2つの音を積み重ねてできた7つのコードを3行目に記していますが、それぞれの和音にはみな固有の「機能」があります。

なかでもIは主和音(トニック)、Ⅴを属和音(ドミナント)、Ⅳは下属和音(サブドミナント)の3つの和音はポピュラー音楽だけでなく音楽全般で重要な役目を持っています。いわゆる「スリーコードの曲」というのはこのトニック、ドミナント、サブドミナントを使用した曲のことをいいます。

トニック、ドミナント、サブドミナントの主な役目は以下のとおりです。

- トニック(T):ある調で最も安定感のある和音。仲間にはⅥ、Ⅲがある。

- ドミナント(D):トニックに進む力を持つ和音。Ⅴ7になると更に進行力が大きい。Ⅶが仲間

- サブドミナント(S、SD):トニックやドミナントにはない性格を持つ和音。仲間はⅡ

「起立>礼>着席」のピアノ伴奏がありますが、あれは Ⅰ>Ⅴ>Ⅰ (トニック>ドミナント>トニック)というコード進行になっています。(キーがCならコードはC > G > C)。

今はキーがCですが、キーがEやGなどになってもこの機能の関係は変わりません。ローマ字で表記しているのは体系的に理解するためです。

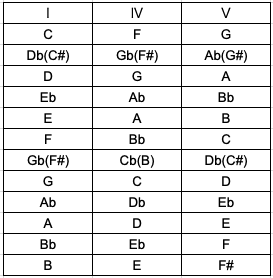

キーがIの場合のサブドミナントとドミナント一覧表(長調)

上図のとおり、仮にキーがDだったらサブドミナントはG、ドミナントはAということになります。こうして体系的にコードの機能を考えることで「あ、この進行はⅡ>Ⅴ>Ⅰだな」などと理解できるようになるかもしれません。

なおここまでは長調(メジャーキー)での話でしたが、調には短調(マイナーキー)もありますので、短音階(3種類もある)のそれぞれに3度重ねてできる三和音も当然異なってきます。これはまた別の機会でご紹介したいと思います。

なぜいろいろな調があるの?

これには様々な理由があるのですが、主なものを上げると

◎声の音域などの違い:人によって、性別・声種や個人差により歌える音域が異なります。カラオケでも歌いやすいキーに変更しますよね?また声域や発声に制約がある方もいるため、キーや編曲で対応することが重要です。

◎雰囲気を変えたい:同じ旋律でもキーが変わると楽器の音色や雰囲気が変わります。

◎楽器との相性:例えばギターの開放弦の音は通常E-A-D-G-B-Eです。ロック系の曲にEメジャーやAメジャーの曲が多いのはそれが主な理由です。ピアノでも黒鍵や白鍵のバランスで弾きやすい(弾きにくい)キーがあります。管楽器などでもBb、Ebといった移調楽器の場合、キーにも得手不得手があります。バイオリンの場合も、嬰ヘ長調(F#)では開放弦(G D A E)が音階中に含まれないため、サウンドや演奏表現に制限が生じると思われます。

調は全部で12の長調、短調あわせて24種類あります(異名同音調を全部入れると30種)。なお、場合によってはシャープやフラットが多数付く調が出現します。ピアノでフラットが6個もつくキー(変ト長調)だと、Cb(ドのフラット)といった音名が出てきたりしてドキッととしますよね。(♭,#は最高で7つまで付きます!)

なお曲の途中で調が変わることを転調といいます。最近のJ-POPなんて転調だらけですよね。転調することで曲の印象も大きく変わりますが、転調にも色々あって一時的に近い調(CだったらGやF、Amなど)に転調したり、いきなり全体が半音上がったりと様々です。

イントロからAメロで転調する例(イントロ「D」からAメロ「Eb」)

コードを滑らかにつなぐ

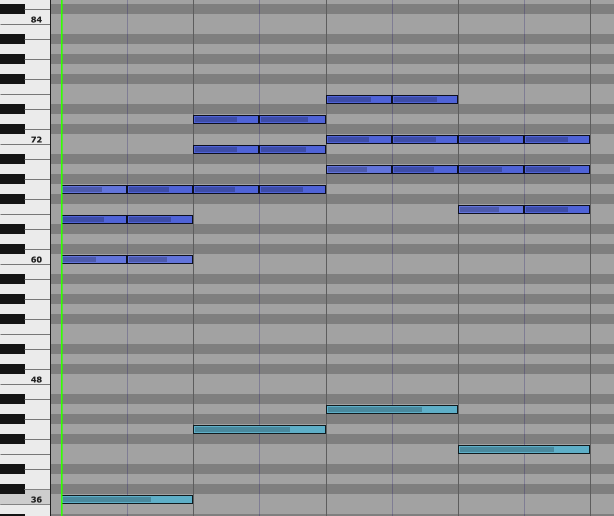

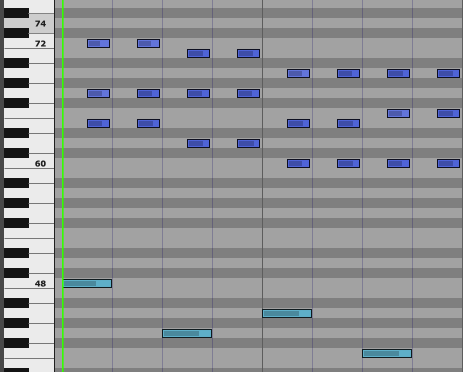

C G Am F というコード進行をDAWに入力してみます。ピアノの4つ打ちというスタイルです。それぞれのコードを2回(2拍)ずつ弾いています。左手は最低音のベース音を4拍いれています。

かなり不自然に聞こえますね。なぜでしょう?これはすべて基本形で弾いているためトップノートが跳躍しすぎてしまっているからですね。そこでベース音はそのままで右手のコードの順番をドミソをミソドにするなどして入れ替えてみましょう。

最高音がド>シ>ラ>ラと移動するようになり、だいぶ自然な感じになりました。

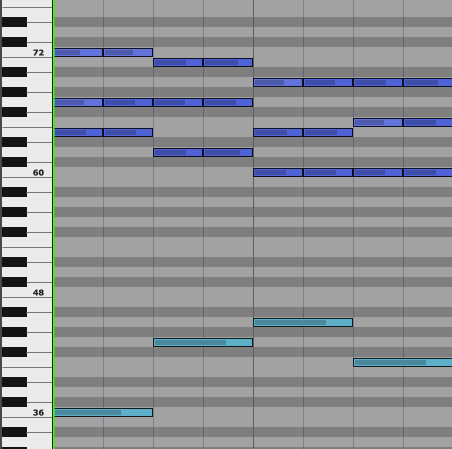

ベース音も跳躍を調整するとこんな感じになりました。

このようにコードの連結ではなるべく自然な形になるように配置を変えてやることが重要です。

右手のコードの配置を変えてみましょう。左手のベースがドを弾いている限りコードネームは「C」で変わりません。

なおベース音を第三音や第5音にする「転回形」もありますが、その際はC(onE)やC(onG)などのコードネームに変わります。C/E、C/Gという表記をする方もいますが、分数の分母も分子もともに三和音となるコード(そんなのがあるんです・・)の表記と被る場合があるので注意してください。

例えばA/C7というコードはC7(C E G Bb)の上にAメジャーコード(A C# E:転回して使われる場合が多い)が加わったものです。C/Eの場合、スラッシュの左側はCメジャーコード(C E G)ですが、スラッシュの右側がベース音(E)を表すのか、Eメジャーコード(E G# B)を表すのか、書いた人がどちらを意図しているのかを明記しておく必要があります。※後者は稀だと思いますが。

コード進行だけじゃ曲にならない!

コード進行は曲の“柱”であり、同じコードを使っても、リズム・バッキング・展開を変えるだけで全く違う雰囲気になります。バッキング(伴奏)ギターならジャカジャカとストロークしたりアルペジオ(1音ずつ分けて弾く)してみたり、同じコード進行でも「どう弾くか」で大きく曲の表情が変わります。

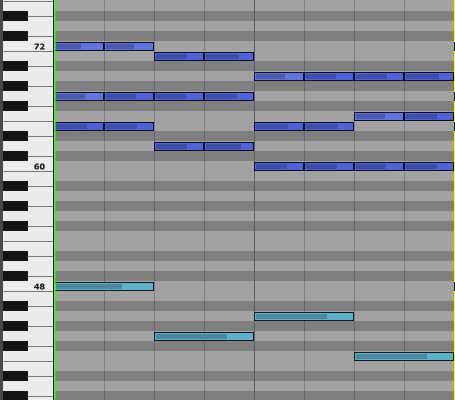

例えば下図は右手を8部音符の裏打ちにしたパターン。ちょっとレゲエっぽいスタイルですね。

こうしたバッキングのスタイルはほぼ無限にあるので、これらも別記事でご紹介していきたいと思います。

構成(展開)も大切

曲は「Aメロ」「Bメロ」「サビ」など、展開によって盛り上がりや変化を付けています。同じコードを繰り返すだけでなく、一部だけコードやリズムを変えてみるサビではストロークを強くしたり、音数を増やすなど、「構成(展開)」を考えることで、曲にドラマが生まれます。このあたりの工夫はまた別記事でご紹介いたします。

曲構成の一例

まとめ

コード進行は曲作りの骨組み。でも、リズム、バッキング、構成の工夫で“あなたの曲”が完成します!失敗を恐れず、いろいろなリズムや伴奏方法、構成を試しながら曲作りを楽しんでみてください。それが作曲上達の一番の近道です!あなたの感性が加われば、たった4つのコードでも、世界にひとつだけのオリジナル曲が生まれますよ!

作曲におすすめのDAW

MOTU DP

Steinberg Cubase

この記事を書いた人

デジランド・デジタル・アドバイザー 坂上 暢(サカウエ ミツル)

学生時代よりTV、ラジオ等のCM音楽制作に携り、音楽専門学校講師、キーボードマガジンやDTMマガジン等、音楽雑誌の連載記事の執筆、著作等を行う。

その後も企業Web音楽コンテンツ制作、音楽プロデュース、楽器メーカーのシンセ内蔵デモ曲(Roland JUNO-Di,JUNO-Gi,Sonic Cell,JUNO-STAGE 等々その他多数)、音色作成、デモンストレーション、セミナー等を手がける。