技術者に聞く!あなたの仕事道具、見せて下さい! vol.3

お久しぶりです!

管楽器リペアの奥出です。

このシリーズでは技術者が普段使っている仕事道具に注目し、

お気に入りだったり、思い入れのある仕事道具をご紹介します。

過去の記事はこちら↓↓↓

今回は、一人の技術者から話を聞いてきました。

音孔ゲージ

山本さんから、作るのが大変だった、お気に入りの工具を紹介してもらいました。

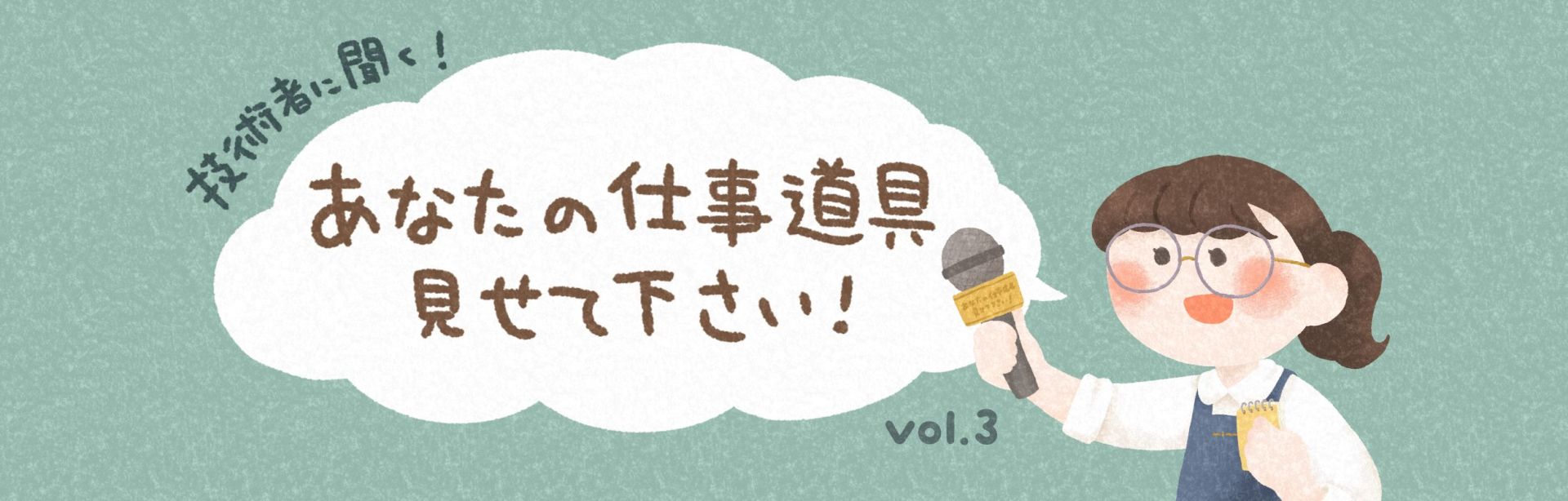

山本 「こちらは、音孔ゲージと呼んでいる工具です。」

音孔とは、キイの下に空いている穴のことですね。

何をするための工具でしょうか?

山本 「音孔上面が平らかどうか確認するための工具になります。

この音孔ゲージを当てた状態で楽器の内側をライトで照らすと、

光の漏れ具合から平面を確認することができるんです。

楽器の状態にもよりますが、音孔が平面でない場合は

平らに修正していく作業を行うこともあります。」

なるほど。

音孔が平らでなくとも、タンポを調整して空気が漏れない状態にはできますが、

音孔が平らだと、どんないい事があるのでしょうか。

山本 「音孔が平らだと、タンポにかかる力がある程度一定になります。

そのため、平らでないものに比べてタンポへの負担が小さく済み、タンポの調整崩れが起きづらくなります。

また、平らな音孔だと、キイを操作する時に吸い付くようなタッチ感になるんですよ。

平らでない音孔でもタンポ調整はできますが、気密性のことを考えると、平らな音孔で、しっかりとタンポが調整されているのが理想ですね。」

作るのが大変だったとのことですが、

どんなところが大変でしたか?

山本 「精度を維持するためにかなり硬い金属から作成したため、まず切り出すことが大変でした。

また、鏡面のように、文字を映せるところまで磨き上げていますが、

とにかく硬いため、磨く作業にも時間をかけています。

何を使えば加工できるか手探りで作業したのですが、

いろいろなものを試しすぎて、最終的に何を使ったかも忘れてしまいました。」

硬い素材を加工する場合、どのようにして加工するのか、加工手段から考えていかないといけないのですね。

聞いているだけでもとても大変そうです。

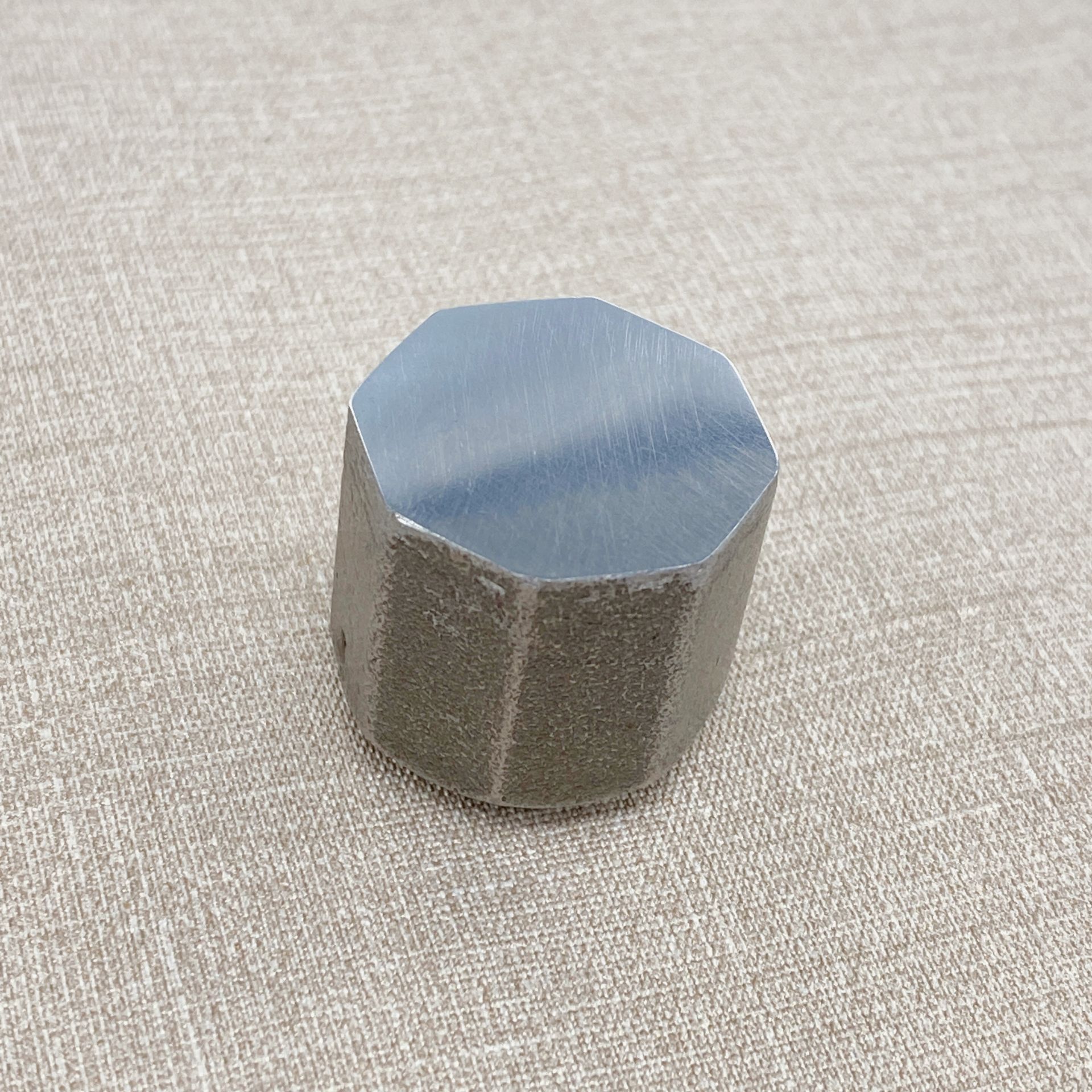

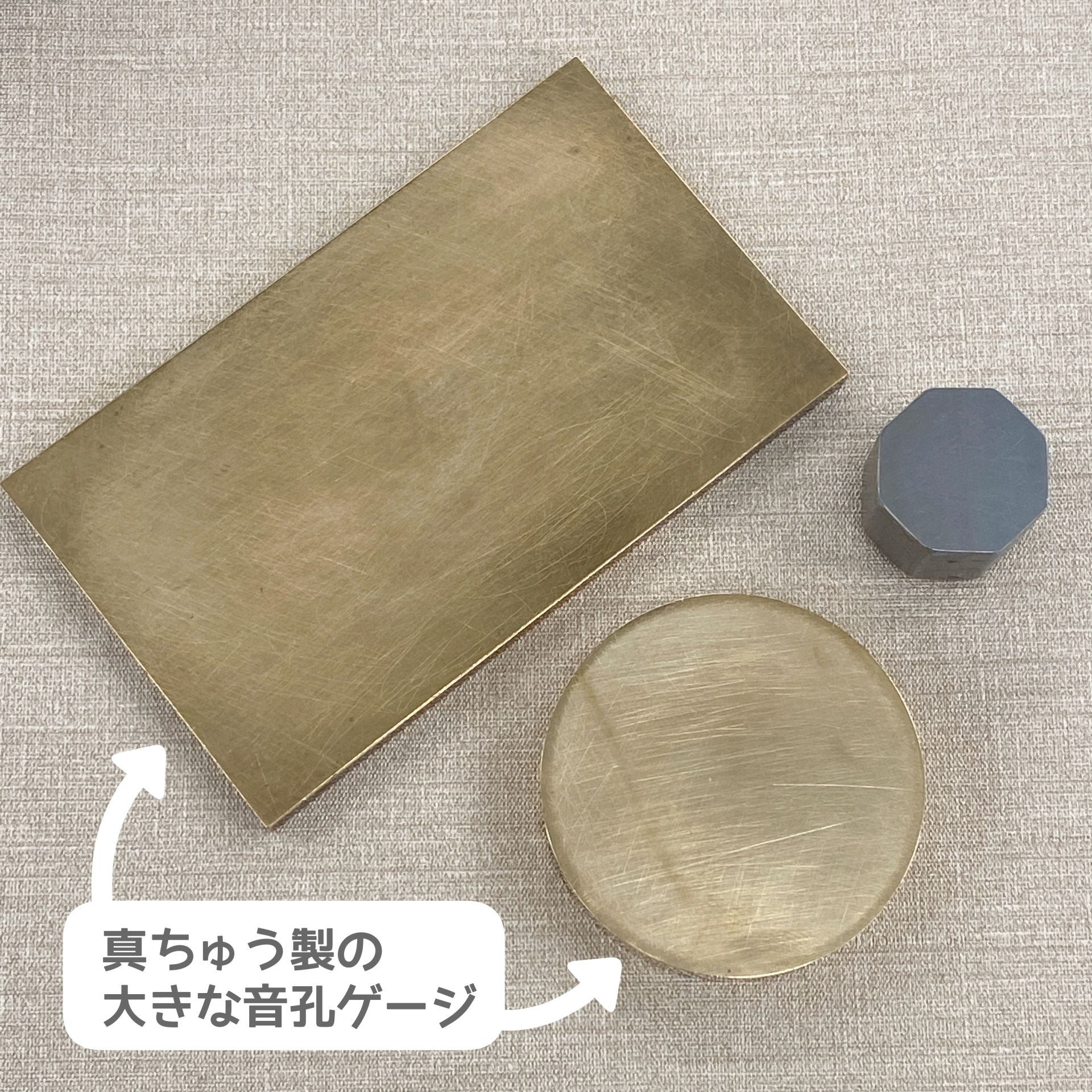

先ほどの音孔ゲージは小さめでしたが、

大きな音孔の場合は、何を使って音孔の平面を確認しているのでしょうか。

山本 「同じ硬い素材でつくるのは大変なので、真鍮製のものを使っています。

円形だったり四角い板状だったりと、違いはありますが、同じように音孔に当てて使用しています。」

ちなみに、お気に入りのポイントなどはありますでしょうか?

山本 「他の人があまり持っていないところでしょうか。

フルートメーカーの工房へ見学に行ったときに見たものを参考にしたため、メーカーで使っているところはあるかもしれませんが、

自作の音孔ゲージを持っている技術者はなかなかいないんじゃないかと思います。」

おわりに

シリーズを再開していよいよ3回目の投稿となりました。

vol.4は思い出のいっぱい詰まった工具をご紹介する予定です。

お楽しみに!!

記事中に表示価格・販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その価格・在庫状況は記事更新時点のものとなります。

店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。

東京出身のホルン吹きです!吹奏楽のほか、弦楽合奏やアイリッシュ音楽など、いろいろな音楽に触れてきました。皆さまの楽器一本一本に丁寧に向き合っていきます。