技術者に聞く!あなたの仕事道具、見せて下さい! vol.1

こんにちは!

管楽器リペアの奥出です。

今回は少し趣向を変えて、私達が普段使っている仕事道具に注目してみたいと思います。

管楽器技術者に、お気に入りの仕事道具や、思い入れのある仕事道具を聞いてきました。

それでは早速ご紹介していきます!

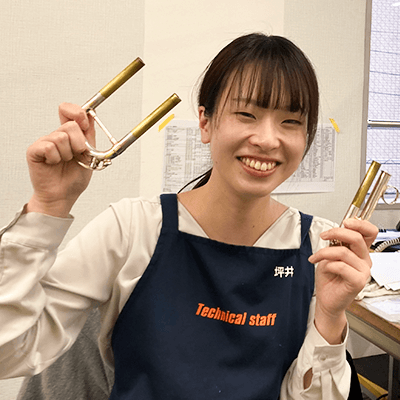

バネ掛けとラック取り棒

まずは私から、思い入れのある工具をご紹介します。

こちらはバネ掛けと、ラック取り棒という工具です。

バネ掛けは、楽器を分解・組立てする際に、バネを安全にかけ外しするために使います。

(バネ掛けについてはこちら:管楽器リペア工具紹介その1「バネかけ」)

ラック取り棒は、キイからはみ出た接着剤(ラック)を取り除いたり、

古いコルクを剥がしたりするのに使用しています。

細くて小回りが効くので、とっても使いやすいんです。

初めて一から作成した工具ということもあり、思い入れもたくさん。

つやつやに磨こうとして、手を真っ黒にしながら格闘したことも、いい思い出です。

階段型の開きゲージ

続いて内藤さんから、よく使っている、あって良かった工具について聞きました。

内藤 「こちらは、いつも使っている開きゲージという工具です。」

開きゲージは、木管楽器のキイがどれくらい開いているかを確認するための工具ですね。

どういう時に使っているんでしょうか。

内藤 「開きによって息の入りやすさだったり、吹きやすさが変わってきます。

狭すぎても広すぎても良くないので、楽器を調整する際は、

この工具を当てて開きを確認しながら調整していきます。」

定規のようなものですね。

階段状のこの段々がメモリの代わりになるのでしょうか?

内藤 「はい。一番背の低いところが5mmになっていて、そこから1mmずつ幅が大きくなるように加工しています。

5mm用に1つ、6mm用に1つ……と、それぞれのサイズで作っている技術者もいますが、この形だと5mmから13mmまでこれ1枚で測れて便利なんですよ。」

内藤 「こちらはそれぞれのサイズ別に作った開きゲージです。」

内藤 「全てのサイズをこうやって別々に作ってもいいんですが、

そうすると目当てのサイズを探し出すのが大変になってしまうんですよね。」

階段型の方には数字が書いてないので、

何mmか分からなくなってしまいそうですが……。

内藤 「もう慣れているので、だいたいは分かるようになりました。

あとは、よく見ると分かるんですが、10mmのところに目印を付けているので

そこから何段あるか数えたりもします。」

こだわりポイントなどはありますでしょうか?

内藤 「階段の幅にはこだわりました。

横幅があり過ぎると13mmだとか、大きい開きを確認する時に奥まで入らないんですが、

だからといって横幅を狭くすると何mmの段か判別しづらくなったりして。」

確かに!

いろいろなこだわりが詰まった工具なんですね。

次回もお楽しみに!

今回は2人の技術者から仕事道具をご紹介しました。

続編も予定していますので、どうぞお楽しみに!

記事中に表示価格・販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その価格・在庫状況は記事更新時点のものとなります。

店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。

東京出身のホルン吹きです!吹奏楽のほか、弦楽合奏やアイリッシュ音楽など、いろいろな音楽に触れてきました。皆さまの楽器一本一本に丁寧に向き合っていきます。