見えない所に潜む緑の物体

ロータリー調整の紹介

今回は「ロータリー調整」のお話です。

先日は関東にも雪が降り、特に冷え込みましたね…。こたつから出る事が出来なかった富田です。

寒い冬もあと少しの辛抱です!そしたら春がやって来ます!しかし、花粉症にはつらい季節もやってきますね…。

春といえば、進学、進級、新しい生活が始まる前に、楽器のメンテナンスをしっかりしておきたい方もいらっしゃると思います。

そこで、今回はロータリー楽器のみなさま必見!ロータリーの中身をお見せします!

「どうしてロータリーの楽器は自分で洗えないんですか?」

よくいただく質問ですね。

トランペットなどのピストン楽器は、自分で分解して洗う(洗浄)することが可能ですが、ロータリー楽器はそれができません。

それは、分解と組み立てをするのに特殊な工具が必要で、紐かけ、ロータリーの穴位置合わせなどの作業をともなうからです。

今回は修理品はトロンボーンを例に挙げて進めていきます。

「気になるところは特にないけれども、定期調整をお願いしたい」との事。早速ロータリーの動きをチェックします。

写真では伝わりませんが…う〜ん…動きが鈍く、時々戻りがぬるっとします…。

さて、気になるロータリーの中身を見ていきましょう

特殊な工具を使用し、分解をして、管内洗浄をします。ロータリーが入っていた筒(ロータリーケーシング)を見てみると…すごい量の緑青(ろくしょう)です。

緑青とは『銅』が酸化することにより生成する青緑色の錆です。

ロータリーにも付着しています。

サックスやトランペット、トロンボーン、ホルンなどなど…管楽器には『真鍮(しんちゅう)』という金色の金属が使われることが多いです。

その『真鍮』の中に『銅』の成分が含まれているのです。

フルートやクラリネットのパーツにも銅の成分が含まれるものもあります。

ポイントはその『銅』ですね。本体だけでなく、キイや内部にあるパーツにも使用されています。

きれいにしてロータリー調整を行います

さて、本題に戻ります!

薬品を使い、緑青を取り除きます。

研磨剤をたくさん使うと、ロータリーケーシングとロータリーのガタつきが大きくなってしまうため、可能な限り薬品で緑青を落とし、かなり目が細かい研磨剤を使用し、ピンポイントで落としたい緑青等を狙いって行きます。

組み立てて作業完了です!

綺麗になったロータリーをまた特殊な工具を使用して組み立てていきます。

組み立ての際もロータリーの動きを確認しながら穴位置をあわせ、紐かけやレバーを連動させていきます。

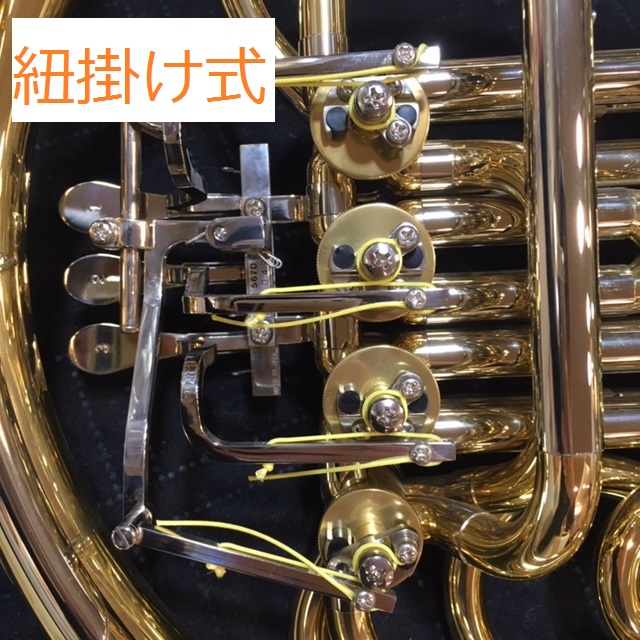

また、紐掛け式の場合は紐の巻き加減で動作に影響が出たり、レバーの高さが決まってくる、重要な作業です。

今回は動きに影響が出るくらい汚れが溜まっており、異変に気づけましたが、動きに問題がなくても汚れやサビが発生している場合もあります。

久々に楽器を出したら「ロータリーが動かない!」なんて事…思い当たる方もいらっしゃると思います。

定期的に調整に出し、快適な演奏ができる良いコンディションを維持していきましょう!

「サビを出さない為には、どうしたらいいの?」というお悩みの方へ、次回はオイルのさし方などを説明できたらと思います。

修理・調整代

今回の調整内容は管内洗浄とロータリー調整、消耗パーツ交換でした。

| 修理・調整代 | 11,000円(税込・送料別) |

|---|

修理費用は同じ症例でも楽器の種類や形状・仕様によって異なる場合があります。

ご不明な点はお近くの島村楽器にぜひともご相談ください。

記事中に表示価格・販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その価格・在庫状況は記事更新時点のものとなります。

店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。

最後に楽器の調整を行ったのはいつですか?原因は調整崩れかもしれません。演奏する時にベストな状態で思い切り楽しんでいただけるよう全力でサポートします!