リペアマン遠藤の仙台リペアブログ~その8~フレット交換の巻!PART2

皆さまこんにちわ!

ギターリペアマンの遠藤です!

ここ最近毎日のように暑いですね~

そしてムシムシしています。今年の梅雨は目まぐるしく変わりなんだか凄まじい天候でしたね…平成最後の梅雨だからでしょうか?(多分違います)

湿度が高い状態だとギターのネックも影響を受けて反りやすくなったりするので

この前までちゃんと音が出ていたのになんだか音がビビっちゃう!

なんて事がこの時期はよく起こります。

私が持ってるギターもいつの間にかそうなっていました…悲しい。

こういった環境の変化が要因の場合はネックのロッド調整で済む事が多いです。お店に持ってきて頂ければ早ければ当日中にお渡しすることもできます。

今すぐお店へGO!

もう一つ、フレット自体が凹んでたり摩耗して音詰まりが発生してビビっちゃうという事も非常に多いですね!

今回の内容は前回のフレット交換の続きはありますが、先程の音詰まりの症状を解決する「フレットすり合わせ」という作業も紹介しますのでぜひ参考にしてみて下さい!

というわけで続きの作業です。

前回は指板修正までいったようですね…

ではフレットを打ちましょう!

こちらが今回打つフレットと道具たちです。

フレットはFender純正のヴィンテージタイプのベースフレットです。

そして真ん中に何か見慣れぬ道具がありますがこれは何でしょうね…

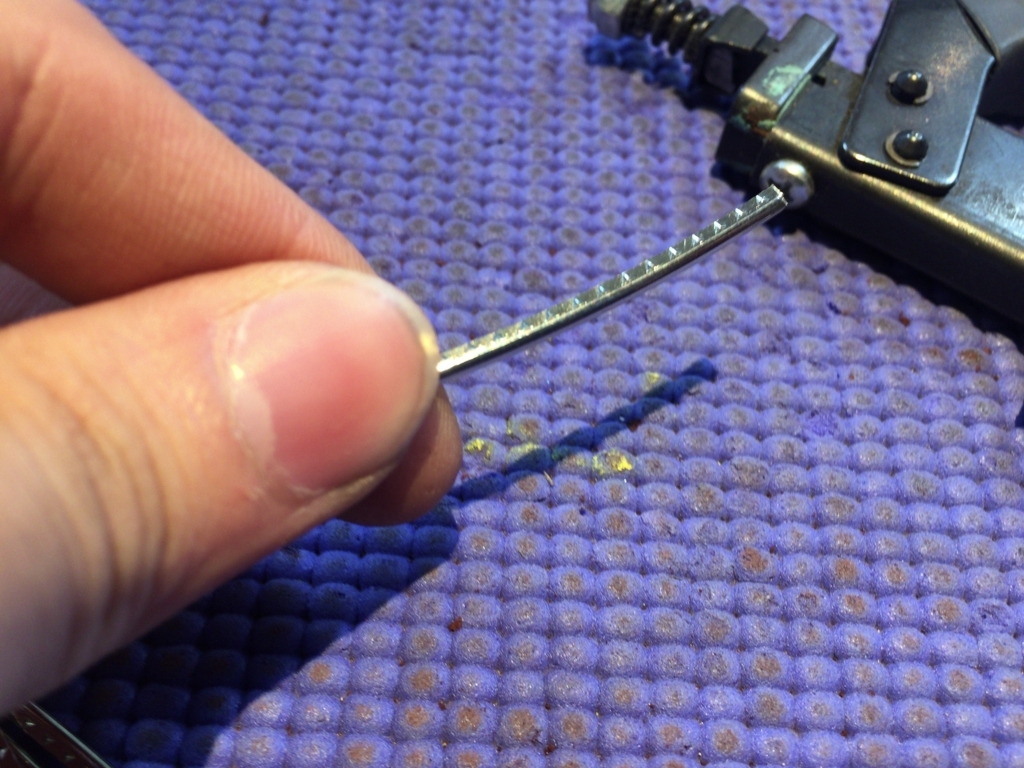

名前はフレットタングニッパーと言います。

使い方はというと

フレットの足の部分(ギザギザなところ)←タングと言います

ここをですね、

挟みこんでそのままグイっと掴みます。

するとちょうど挟んだ足の部分が切れてるわけですね。

なぜこうするかというとフレットを打った後でフレットサイドは削って綺麗にするわけですが冬場など空気が乾燥する時期には指板が収縮してフレットの足が飛び出ることがあります(いわゆるバリが出るという状態です)

この状態で弾くと手が痛くなってモチベーションも下がりますのでそれを未然に防ぐ為にこちらでフレット交換を行う際は基本的にこの処理をします。

元のスタイルにこだわるのであればもちろんフレットの足を残すこともできますのでそこはご自由です。

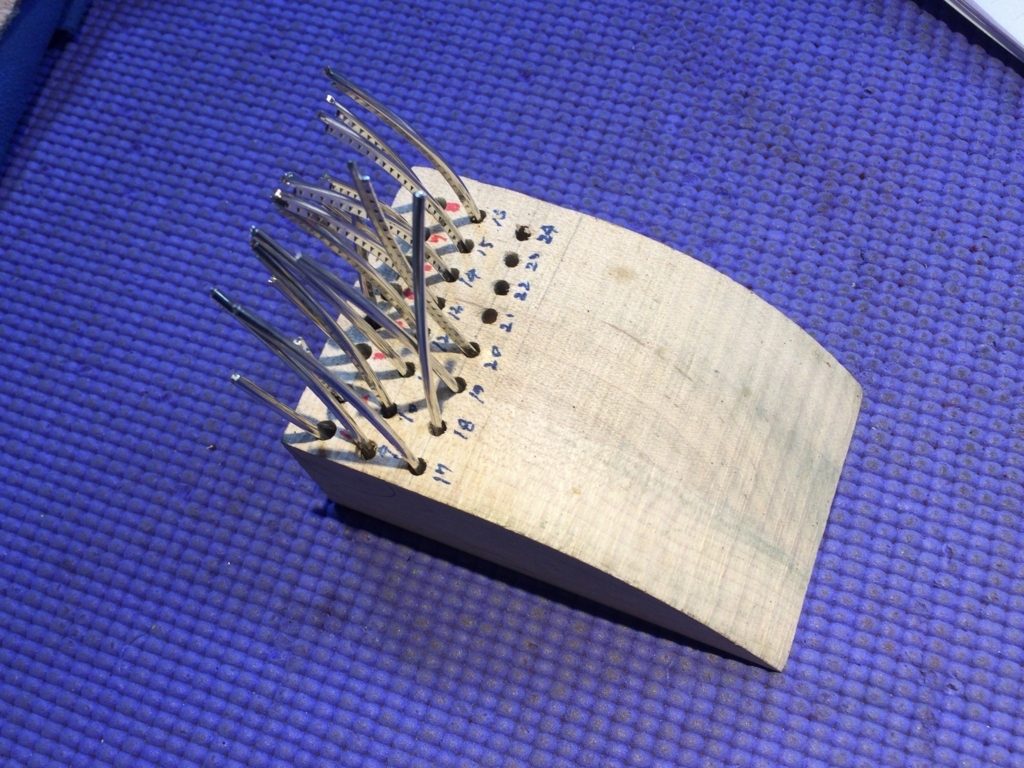

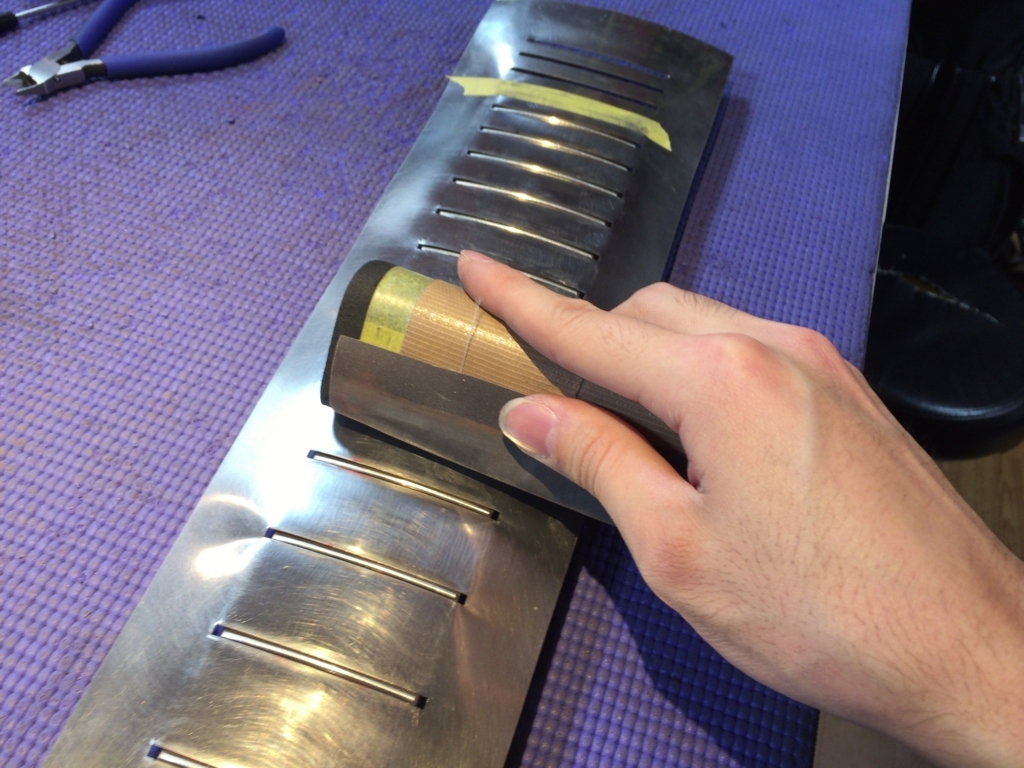

処理をし終わったフレットたち。一本一本全て長さが違うので私はこのような台を作って整理しています。

さあ下準備も終わったのでフレットを打っていきましょう!

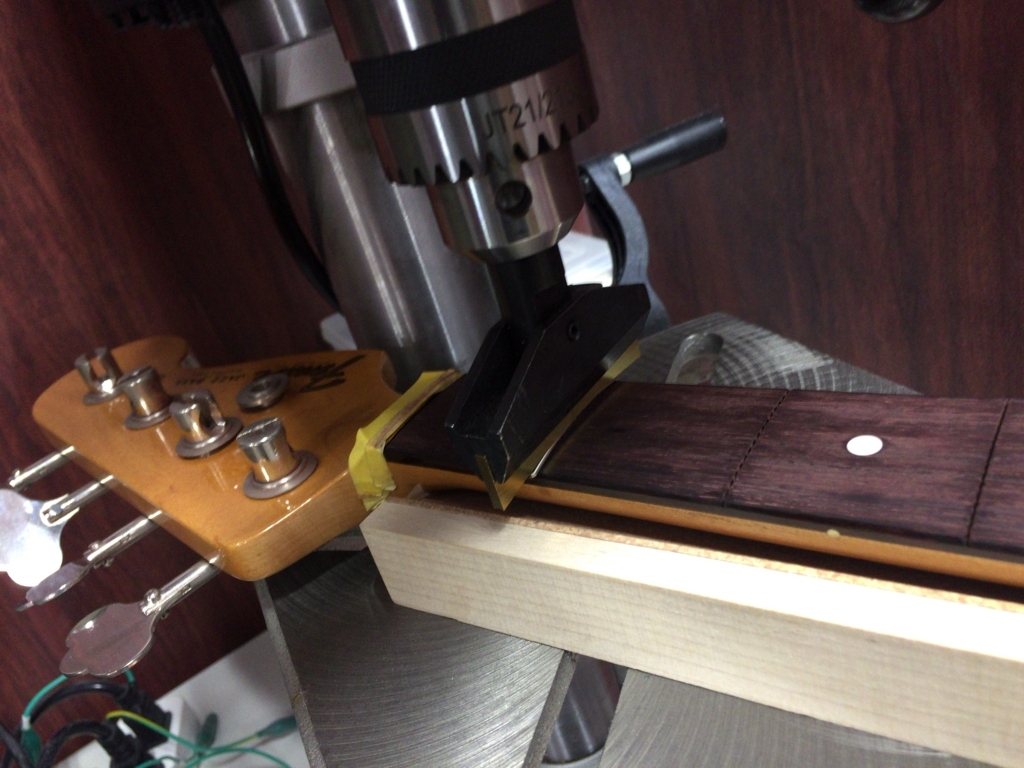

使うのはこちら!

ボール盤!

何でやねん!と突っ込みが入りそうですがその声は一先ず置いておきます。

ご存知ボール盤は本来穴を空ける為の機械ですね…

ですが先端を見てみて下さい。ドリルの刃ではなく何やら違うモノが付いているではありませんか!

金色の部分は指板Rと同じRがついておりなおかつフレット幅と同じくらいの厚さです。

ではフレット打ちをしていきましょう。

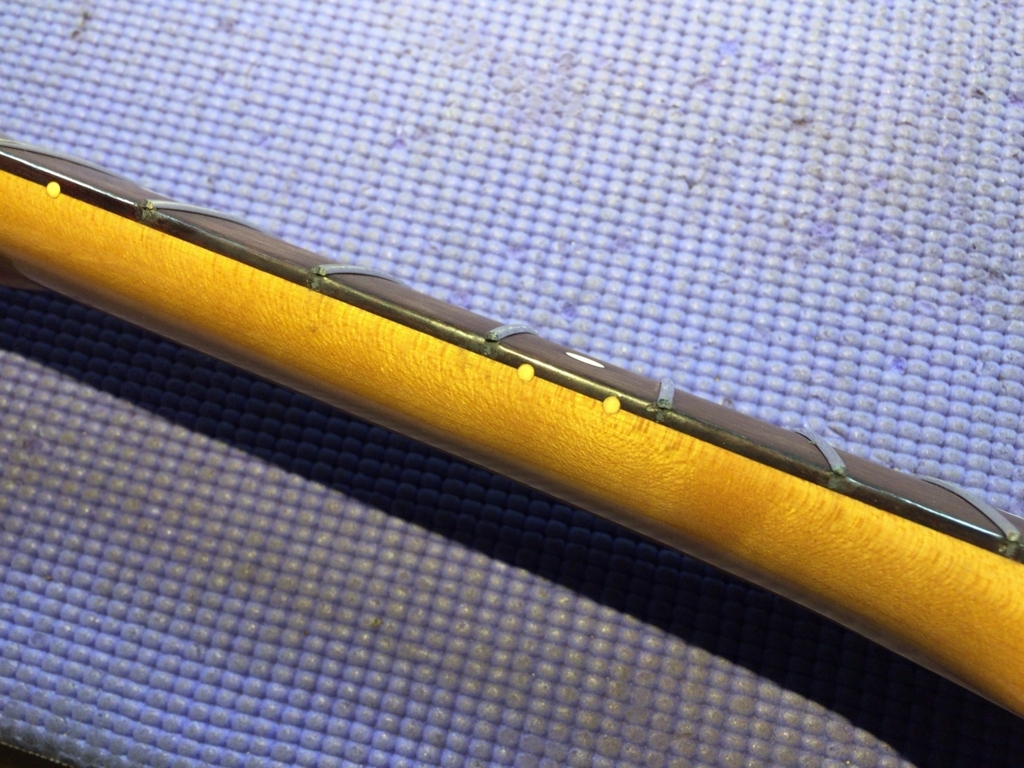

まずフレットを指板Rよりきつめに曲げてフレット溝にあてがい両端をハンマーで軽く打ち込みます。

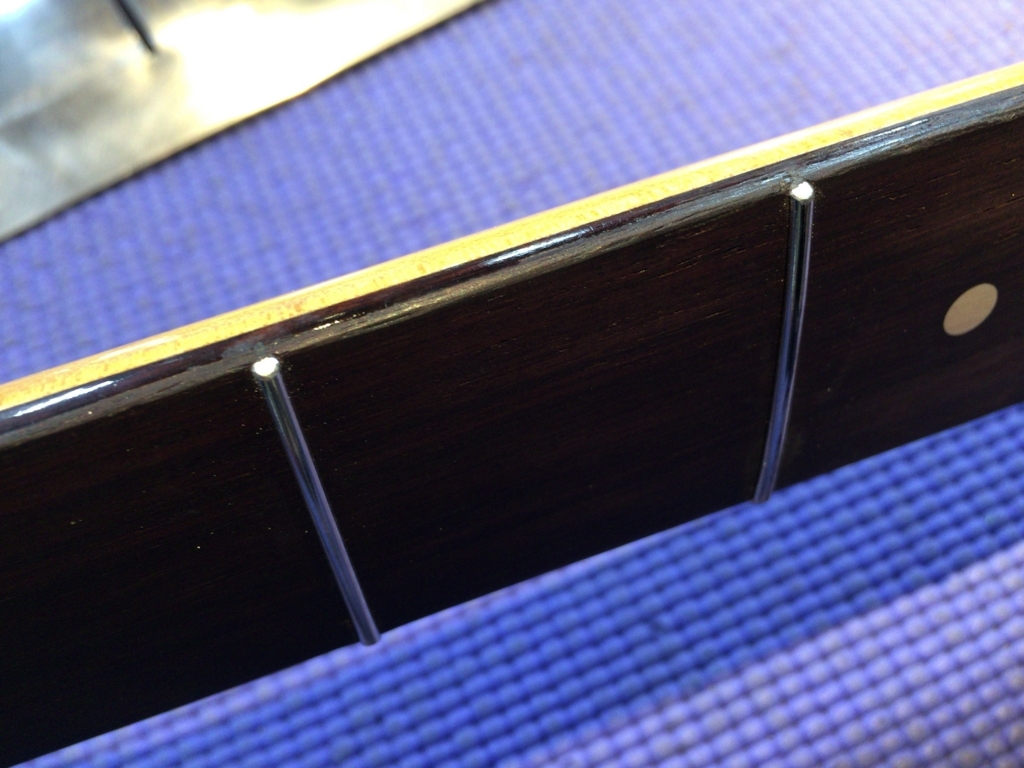

両端だけ軽く入ってます。

次にボール盤は電源は入れずにネックサポートごと台に置いて降下ハンドルをゆっくり回してフレット溝にフレットを圧入していきます。

上げてみましょう

入ってますね…

このような感じで使っていきます。

フレットを打つ時に全部ハンマーではなくボール盤を使うことのメリットとしてはフレットを圧入していくことで均等に力が加わり綺麗に入っていくのでフレット浮きの心配が少なくなります。

そしてガンガン打つという事をしないのでハンマーが指板に当たって打痕をつけるというような心配もなくなります。

最近はどんどん便利なものが出てきますね!すごい!

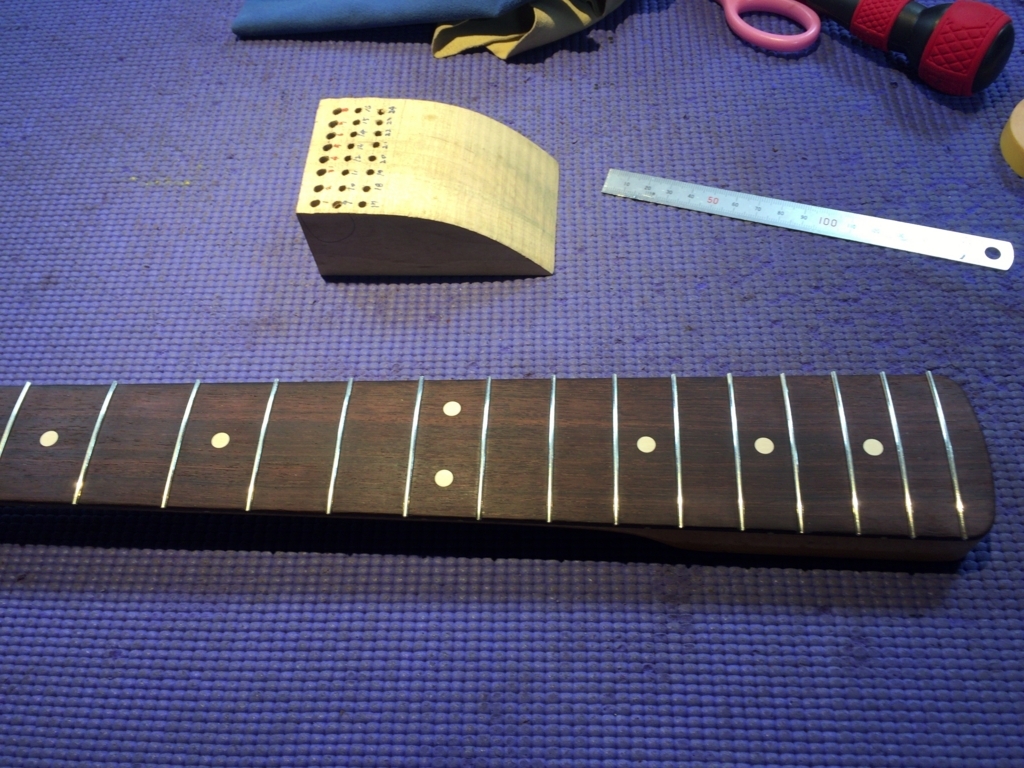

というわけで最終フレットまで綺麗に入りました。

指板サイドに飛び出た余ったフレットは食い切りで切り落とします。そして再度フレットが浮いてないか等をチェックしてOKだったら次に進みましょう。

今の状態だと横から見た時にフレット溝が少し見えてしまうのでここは指色と色合わせをしたパテで埋めていきます。

乾燥したらノミ等の刃物を使って余分な部分を落とします。

ここからはフレットのサイド処理に入ります。

私はこの2種類の目の違うヤスリを使って仕上げていきます。

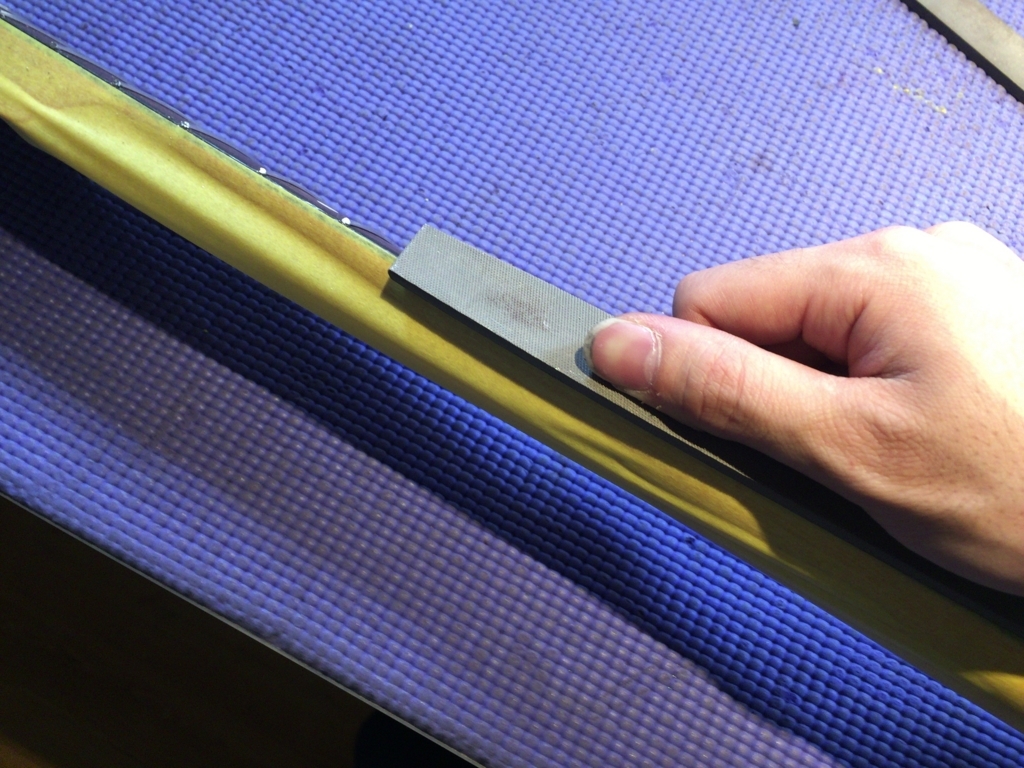

余分な部分を傷つけないようにマスキングを貼ってこのようにヤスリを当ててフレットサイドを指板と面一の状態まで持っていきます。

ちなみに今回は基本的なフレットサイド仕上げをする予定なので指板側に約60°の角度に倒してフレットサイドを斜めに落としています。

Ibanezのj.customのような球状のボールエッジにしたい場合は斜めにせずこの時点で90°の直角に落とします。でないと後で丸めこむ時に内側に入り込み過ぎてしまってそれが弦落ちの原因になったりするからです…

同様の理由でフレット交換前に弦落ちしやすい個体であれば交換後の処理は角度を立て気味にしてあまり内側に入り込まないようにする等の配慮が必要となってきますね。

だんだん見覚えのある感じになってきました…

目の粗いヤスリである程度落としたら目の細かいヤスリで傷をさらに細かくしていくのです。

ここでフレットの丸め込みもしてしまいたいところですがそこは次の工程「フレットすり合わせ」の中で取り扱うことにしましょう。

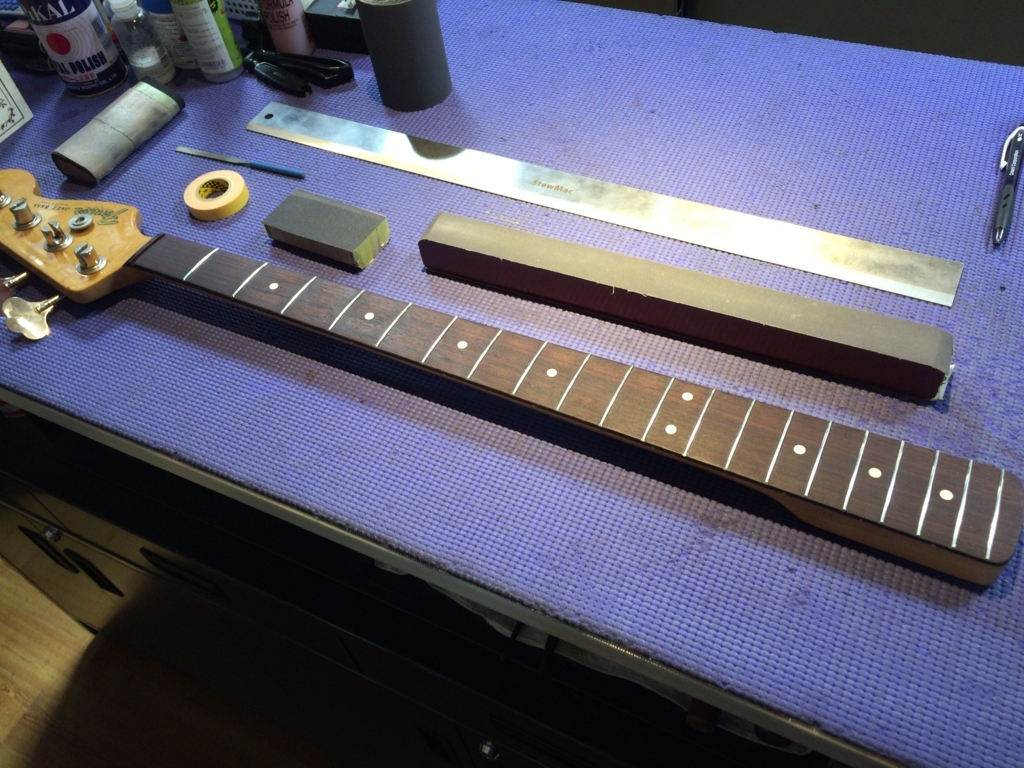

というわけで私のフレットすり合わせに使う道具たちです。

写っているのはストレートゲージ、すり板、サンドペーパー、マスキング、ヤスリ、パッド諸々です。

そもそも「フレットすり合わせ」とは一体何ぞや?という感じなのですが

フレット打ち後はいくら正確に打ち込んだとしてもフレット上でストレートがきっちり出ているかというと実はそうではなく多少の誤差が生じます。

試しにこのまま弦を張って弦高を低くセッティングして弾いたならばどこかしらが音がビビる事が予想されます(汗

冒頭でも書いていた弾き込んでフレットが凹んで摩耗したりというのもそのままビビりの原因となります。

どちらのパターンでもフレット上のストレートが出ていないのです…

なので文字通りペーパーを貼ったすり板でフレットをすり合わせてストレートゲージを使いどの箇所が低いのか、高いのかを繊細にチェックしながらフレット上のストレートを出していくのです。

もちろんこの時に削り過ぎてしまったら当たり前ですがフレットの高さもどんどん低くなってしまうのでいかに必要最小限で抑えられるかがリペアマンの腕の見せ所でもあります。

まずはネックのロッドを調整してフレット上で完全にストレートの状態にします。そしてストレートゲージを使いさらにフレット上とストレートゲージの隙間をチェックしていきます。

更にロッドを微調整しながら出来るだけ全フレット上で隙間がない状態に追い込みます。

フレット打ちを正確に行ってもどこかしら誤差が出てしまうのが常なのでこのネックの場合はハイフレットで若干の高低差がありました。

すでに作業していますが私はこのように指板にマスキングを貼って低くなっているポイントを分かりやすくマジックで記します。

弦のビビりというのは理論的には低くなってるフレットの後ろのフレットが高いと音がビビるのでその部分を同じ高さになるように削り落とせば音は正常に出ます。

ただし必要最小限に(ここが大事です)

昔作ったすり板が未だに活躍しています。

使う際には平面出しをしてからサンドペーパーを貼り付けてフレット上で軽く往復するようにして作業します。決して力を入れてすり合わせてはいけません。

すり板の大小は症状によって使い分けてます。

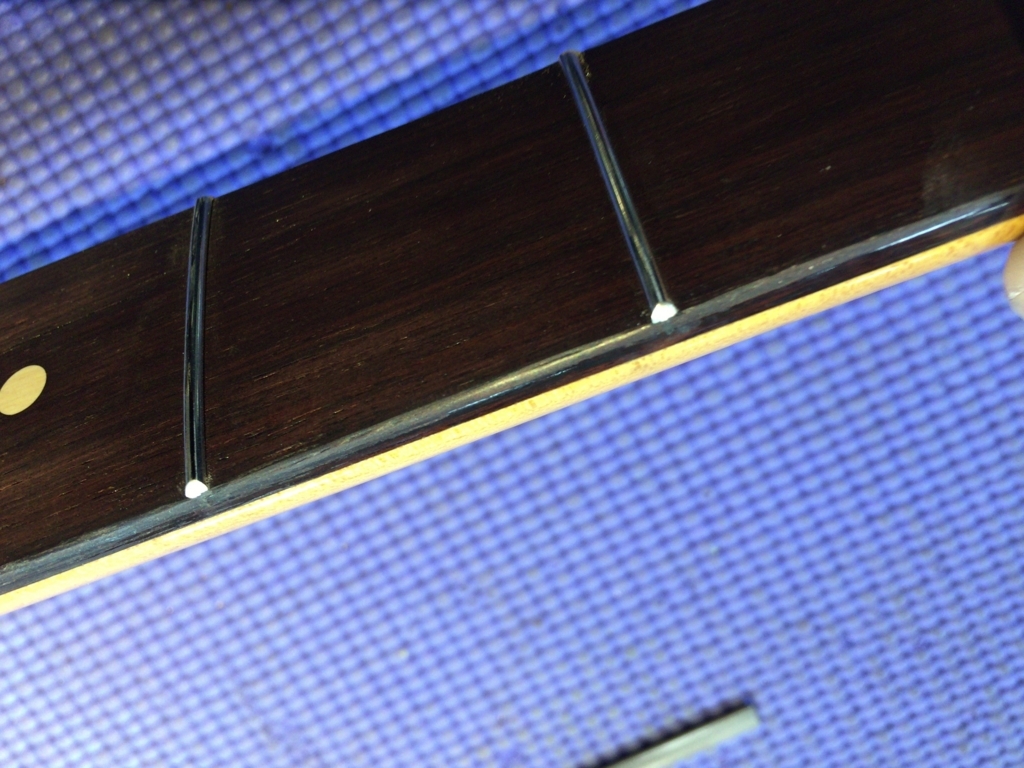

そんなこんなですり合わせの作業は終了しましたがこの状態だとフレットの頭が平らになってる上にペーパーの傷がついた状態です。

ここからフレット仕上げの作業に入っていきましょう。

指板が覆われフレットだけがひょこっと飛び出ている銀色のカバー…

これはステンレス製の指板ガードです。

おそらく島村楽器の各ギターリペアブースでこれが置いてあるのは仙台イービーンズ店だけです。ギターベース両方各スケールごとあります。

なぜあるのかというと私の前職に関係があるわけですが元々ギター製造の人間だったのでこのようなマニアックな機材も揃えてたりします。

これからフレットにペーパーを当てまくる作業に入るのでその時に指板が傷つかないようにガードしてあげるわけです。

通常はマスキングテープでフレット以外を全てを覆ってミイラ状態にするのですが何より時間がかかりますしマスキングの消費量もハンパじゃないのですごく便利です。

まずは平らになった頭を再び丸くしたいわけですがとりあえずマジックで塗ります。

ここでフレットヤスリいうものが登場します。

真ん中が凹んでいる特殊なヤスリでフレットの頭を削ってマジックが髪の毛一本分くらい残るようにして削っていきます。

この時に手が滑って指板に傷がぁぁーっなんてことも指板ガードは未然に防いでくれるので優秀です。

めっちゃ分かりずらいですがこんな感じですね。

この後フレットサイド処理も先にやってしまいます。

小さめのヤスリでフレットの角を丸め込むように…

ヴィンテージスタイルなのでなかなか分かりずらいですが角が取れました。Ibanezのj.customのようなボールエンドスタイルだと思いっきり丸め込みます。

そしてフレットについているペーパー傷を細かくしていく為にすり合わせで使った番手より細かいペーパーでパッドを使いながらバシバシ当てていきます。同時にフレット頭の丸め込みも兼ねています。

#1000まで当てました。

鈍い光沢を放っております。

写真で取り忘れましたがもちろんフレットサイドもペーパー当てています。

自分の場合はすり合わせで#400or#600

仕上げで#600→#800→#1000と番手を上げて仕上げていきます。

最後はフレットの艶出しですがこんな道具を使います。

ドリルバフです。

先端のバフ部分にワックスを付けて高速回転するバフをフレットに押し当てて艶を出していきます。ツヤツヤになっていく様は爽快です。

もしくはこれ。

オービタルサンダーという道具です。

一緒に写っているのは各種ワックスと練り用のオイルです。

通常はサンドペーパーを付けて塗装剥がしや研磨に使う道具ですがネル布に付け替えてワックスを塗るとバフ化することが出来ます。

個人的にこちらの方が早くて手軽にバフ並みに仕上げられるので最近はこちらで仕上げることも多いです。

(とあるギター工場でのフレット仕上げはこの方法だったりします)

作業中の写真を撮り忘れましたが作業後はこのようにツヤツヤになります。

指板サイドもバフを当ててツヤツヤにしていきましょう。

最後に汚れを布で拭き取り仕上げに指板オイルを塗れば作業完了です。

美しく仕上げることができました!

さてここまで来たら後はネックをボディと組み込んで調整して終了!

と思いきやまだ大事な作業が残ってますね…

(ヒント:このままでは弦を張ることができません)

というわけであえてモヤっとさせて終わります(笑)

長くなってしまうのでまた近いうちに続きを書きますので乞うご期待!

以上、リペアマン遠藤でした!

またお会いしましょう~

記事中に表示価格・販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その価格・在庫状況は記事更新時点のものとなります。

店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。

宮城県出身。長野県でギター製造に携わった後2017年から島村楽器仙台イービーンズ店の店頭リペアマンとなり、現在の仙台ロフト店に至ります。仙台のリペアは遠藤にお任せ下さい!