耳コピ(みみコピ)とは、「耳でコピーする」の略語で、主に音楽において使われる言葉です。既存の楽曲を楽譜や公式の演奏データなどを使わず、自分の耳だけで聞き取り、演奏方法やメロディー、コード進行、リズムなどを再現(コピー)することを指します。通常は曲を聞きながら楽器でそれをなぞり、地道に楽譜やデータにしていくわけですが、たまに絶対音感を持っていて楽器なしにスラスラ採譜したり、一度聞いただけで楽器を演奏してしまう達人もいらっしゃいます。

耳コピは1曲を丸ごと採譜/データ化する場合もありますが、かっこいいなと思ったソロや、バッキングなど一部分の演奏だけを採譜するのも立派な耳コピですね。

耳コピの効用

- 演奏技術や音楽的能力の向上

- 音感の鍛錬: 音を聴き取る力(相対音感など)やリズム感、ハーモニー感覚などが身につきます。

- 演奏技術の向上: 好きなミュージシャンのフレーズや独特の奏法を真似することでテクが身に付く場合もあります。

- 創作や編曲・作曲

- アレンジのヒントを得る: 好きな曲のコード進行やメロディ、リズムなどを分析し、自分の作品やバンドアレンジに活かす。

- 独自の譜面を作成する: 採譜した内容を基にオリジナルアレンジを作ったり、仲間と共有したりする。

- 研究・学習

- 音楽理論の理解: 実際の楽曲を耳コピすることでコード進行や楽曲構成、アドリブソロなどの研究にも役立つ。

- ミュージシャンの研究: 一流プロの演奏者や作曲家の技術を学ぶ。

耳コピはプロアマ問わず、楽器を演奏する方であれば誰しも経験してきたことだと思います。最初はどう演奏しているのか全く理解できなくとも、繰り返し聴くことで徐々にできるようになっていきます。ただ耳コピをするにあたっては、いろいろなコツや道具、方法があるのですがその一つが今回紹介するソフトやアプリです。これらを使うことによって、より早く、より正確に耳コピができるようになるでしょう。

では「耳コピ」に特化したソフト・アプリを一挙ご紹介いたしますが、最初に耳コピソフトにあると便利な機能をまとめておきましょう。

※本記事で紹介している情報は、記事公開時点(2025年7月)の情報です。仕様の詳細については変更になる場合があるので最新の情報は各製品ページでご確認ください。

本記事で紹介しているソフトウエア(体験版含む)に関しての質問、サポートは島村楽器では受け付けておりませんのでご了承ください(SpectraLayers 12、DECODAを除く)。またソフトの試用に関しては自己責任でお願いいたします

耳コピにはヘッドホンがおすすめ

これは非常に大事なポイントですが、耳コピするときは良いヘッドホンを使ってください。スピーカーから出てくる音でももちろん耳コピはできますが、高性能なシステムでかつ大音量にしないと聞こえない音もあったりします。一定水準以上の高品位ヘッドホンをオーディオ・インターフェース等に接続することで聞こえ方は大きく変わります。またヘッドホンではないと聞こえにくい音もあるのです。音の分離が良く、原音に近いサウンドを再生する高品位なモニターヘッドホンを入手することをおすすめします。

あると便利な機能チェック

リピート、巻き戻し、各種再生機能

耳コピでは同じ箇所を何度も繰り返して聴くことになります。したがってすぐ目的のポイントに戻って再生できる環境が必須です。ソフトによっては、特定のキーを押している時だけ再生、離すと任意の場所に戻るといったものもあります。「ここはサビ」「ここからギターソロ」ということがわかるようにマーカーを打ち、聞きたいマーカーから再生する、マーカー間をループする・・といった方法もあります。自動で曲のA,B,Cといったパートを認識し、さらに任意の小節数単位で再生するといった便利機能をもつ製品もあります。

EQ(イコライザー)

ベースだったら低域、といったようにある周波数帯域を削ったり、強調したりすることでぐっと聞き取りやすくなる場合があります。EQをソフト側でできるのは何かと便利です。楽器別に聴きやすくするためのEQ設定がプリセットされているアプリもあります。でも6弦ベースの6弦Bの開放と半音上のCを聞き取るのは結構むずかしいです。音楽理論に精通してる方だとここはBでしょ・・と見当がつく場合もあるでしょうが。

某有名プログレバンドの曲のエンディング(スタジオレコーディング)を耳コピしていたとき、どう考えてもスケール間違ってるよなあというベースラインを発見しました。聞き違いかと思いEQをフルに活用して何度聴いてもやはりおかしい。当初はわざとやってるのかなあと思ったのですが、後日のライブレコーディングではちゃんと正しいスケールで弾いてたので、じゃああのテイクはスタジオではだれも気にならなかったのか、レコーディング時の勢いに任せてそのままスルーしちゃったんだろうな〜などと勝手に想像しています。

タイムストレッチ/エクスパンド

いまでは当たり前になった、「音程を変えずに再生スピードを変える」機能です。速弾きフレーズの耳コピに必須ですね。YouTubeにもこの機能はありますが、再生スピードを遅くすると音が大きく変わってしまったりするのを皆経験していると思います。この精度や音質にはソフト間で大きな差があります。

大昔、カセットテープを使って耳コピしていた時代では、二分の一のスピードで再生するとゆっくりにはなるのですが音程も1オクターブ下がってしまうので、スネアやキックなどは破裂音に聞こえてしまい大変だった記憶があります(なれると聞き取れるようになります)。今はデジタル処理なのでこんなことができるわけです。4ビートジャズ等のハネ気味のフレーズを低スピードで聞き取る場合、ちゃんと同様のノリで打ち込まないと標準テンポにした際に妙なのりになってしまうので注意しましょう。

こういった早いパッセージは、スピードを落とさないとなかなか聞き取れません。

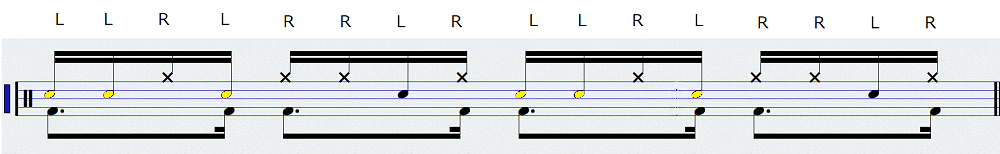

とか、こうゆうの

ドラムのゴーストノート(ごく小さな音で演奏される音)なども難易度が高いですね。二分の一スピードで再生してもこういうのはドラマーじゃないとどうやって叩いているかなかなか聞き取れません。

正解(ドラムはスティーヴ・ガッド様)

ピアノプレイでもゴーストノートは多用されます。ある程度演奏できる人だと「なんとなくここはこう弾いてるはず」と見当がつく場合もあるのですがいざ聞き取るとなるとかなりのスキルが必要とされるでしょう。市販のバンドスコア等ではゴースト・ノートは記譜されていない場合が多いですね、理由は単に採譜が大変だから、または聞きとれなかったからです。ちなみに筆者はあの有名なSuperstitionのクラビフレーズを正確にコピーして弾いている人をまだ見たことがありません(原曲では何パートも重ねてるのでなおさら難易度高いです)。「チャカ」といった捨て音的なゴーストノートを多用したプレイはクラビならではですね。

蛇足ですが、ジャズは3連を意識して演奏しなくてはならないと言われることがあります。しかし時代やプレーヤーにもよるのですが、テンポが早くなるに連れ8分のフレーズはイーブンの8分に近くなる傾向があるように思えます。低スピードで聞くと分かりやすいですが、チック・コリアとビル・エバンス、レッド・ガーランドなどを比較すると明らかにノリが異なりますね。フレーズのアクセントの付け方の違いとも言えますが。BPM300くらいで100%のスイングで打ち込むと明らかに不自然(大昔最初の頃よくやってました)。パーセントクオンタイズといったDAWの機能を活用するとジャズに限らずハネ系の音楽の打ち込みには良いかもしれません。

Back to the Futureの「ジョニー・B・グッド」はドラムはハネてるけどギターはイーブンという凝った演出になってました。マーティーの弾いているギター(ギブソンES-345)はタイムスリップした時代には存在しないはずですが、時代考証を無視してあえて使ったらしいです。

チューニング

ソフト側で再生する音程を調整できると、音程が微妙に高かったり低かったりする昔の音源などでも重宝します。耳コピで聞き取りのために使う楽器側で(430Hzとか450Hzなどに)チューニングを変えるという方法もありますが、絶対音感を持ってる方は気持ち悪いかもしれません。(そもそも原曲の音程がズレてる時点で駄目かも)そういえば昔、楽器がなくてもバシバシ採譜できるのですが、深くてディレイタイムの長いディレイ音が実音に聞こえてしまうというめっちゃ耳の良い知人がいました。パット・メセニー(結構ディレイタイムも深い)のソロは採譜できないって言ってましたなあ。

ちなみに昔のパットは、Digitech 2101(プリアンプ)と2台のLexicon Prime Time(デジタルディレイ)を使って、400〜500msecのディレイ音、14msecと26 msecのLexiconのショートディレイ(ピッチベンドが僅かにかかっている)のそれぞれを3台のギターアンプで独立して鳴らすことでコーラス効果を出していたとオフィシャルページのQ&Aで答えています。こうしたサウンドメイキングの豆知識(?)も耳コピではヒントになる場合がありますね。

ボーカルキャンセル、その他

次項の音源分離の一種とも言えますが、ボーカルキャンセル機能は主として中央に定位する音を除去する機能です(センターキャンセルとも)。特定の定位範囲を操作できるソフトも有ります。右チャンネルにギター、左チャンネルにドラム、といった極端なミキシングの音源(昔のビートルズなど)や、オーケストラのような楽器のアンサンブルでは特に効果を発揮するでしょう。左右どちらかのチャンネルの音だけを再生して中央から聞こえるようにできる環境があると更にベター。DAWの場合、オーディオファイルをLとRのモノラルに分離して2つのMONOトラックに貼り付けるとそれぞれにパンポットが使えるようになるので聞き取りやすくなります。

音源分離機能

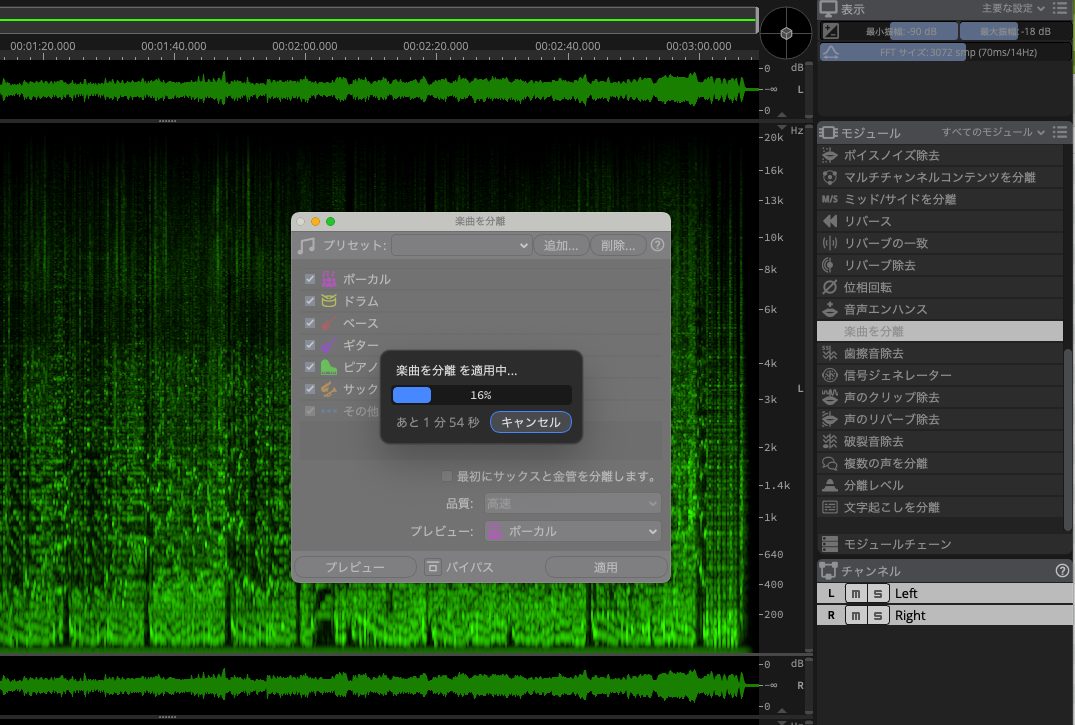

究極の手段!Logic ProのStem Splitterや、Spectra Layersのように、AIによってステレオ音源ファイルをドラム、ベース、ボーカル、その他に分離してくれる機能を持ったソフトも登場しています。この機能があるとミックスされた通常の音源から耳コピするよりも格段に正確かつスピィーディーに聞き取ることができます。ただし注意しなくてはならないのは、これは筆者の体験ですが、たまに分離されたドラムトラックでシンバルやタムがカットされていたりということも起きうるので、必ず最後に原曲ファイルも聞いて確認することが必要です。

- 特定のパートのみを集中して聴き取れる

- 楽器ごとのパート練習やカラオケ作成が簡単

- 複雑なアンサンブルもコピーしやすい

ネットで「音源分離」で検索してみるといろいろなソフトやツールが見つかるので、興味のある方は試してみてはいかがでしょう(自己責任でお願いします)しかし技術の進歩は恐ろしいですね。

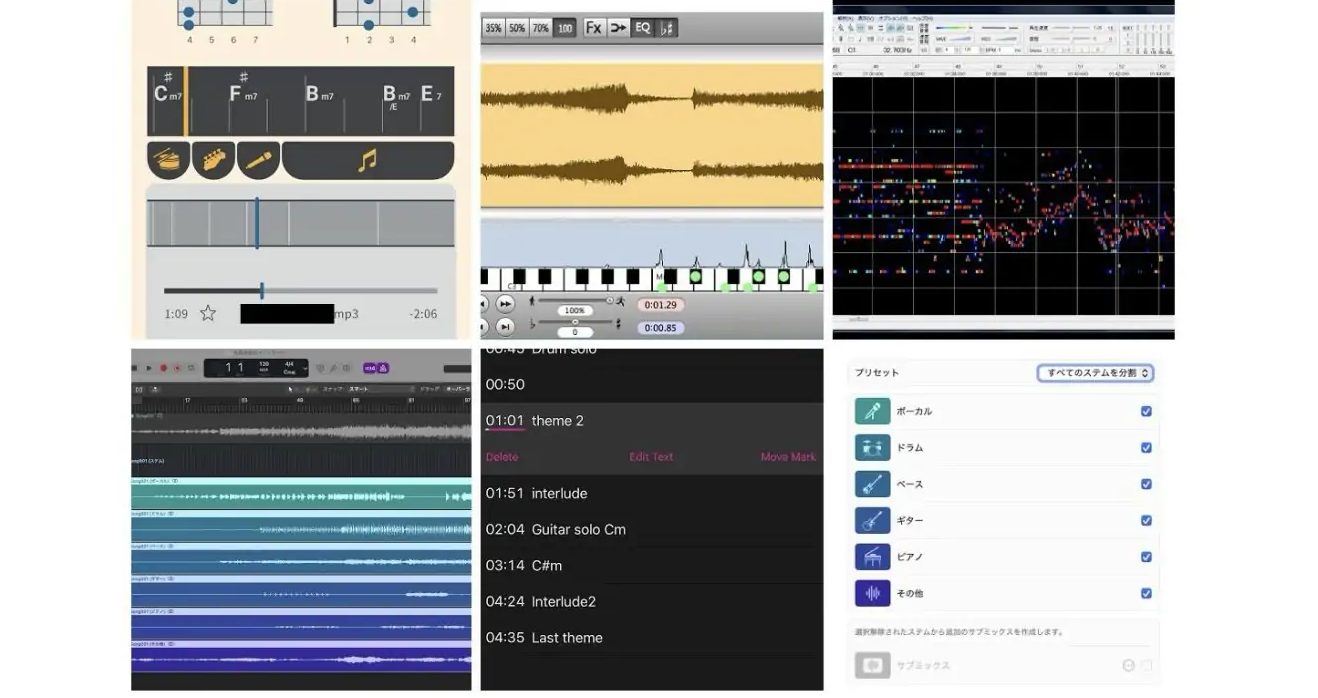

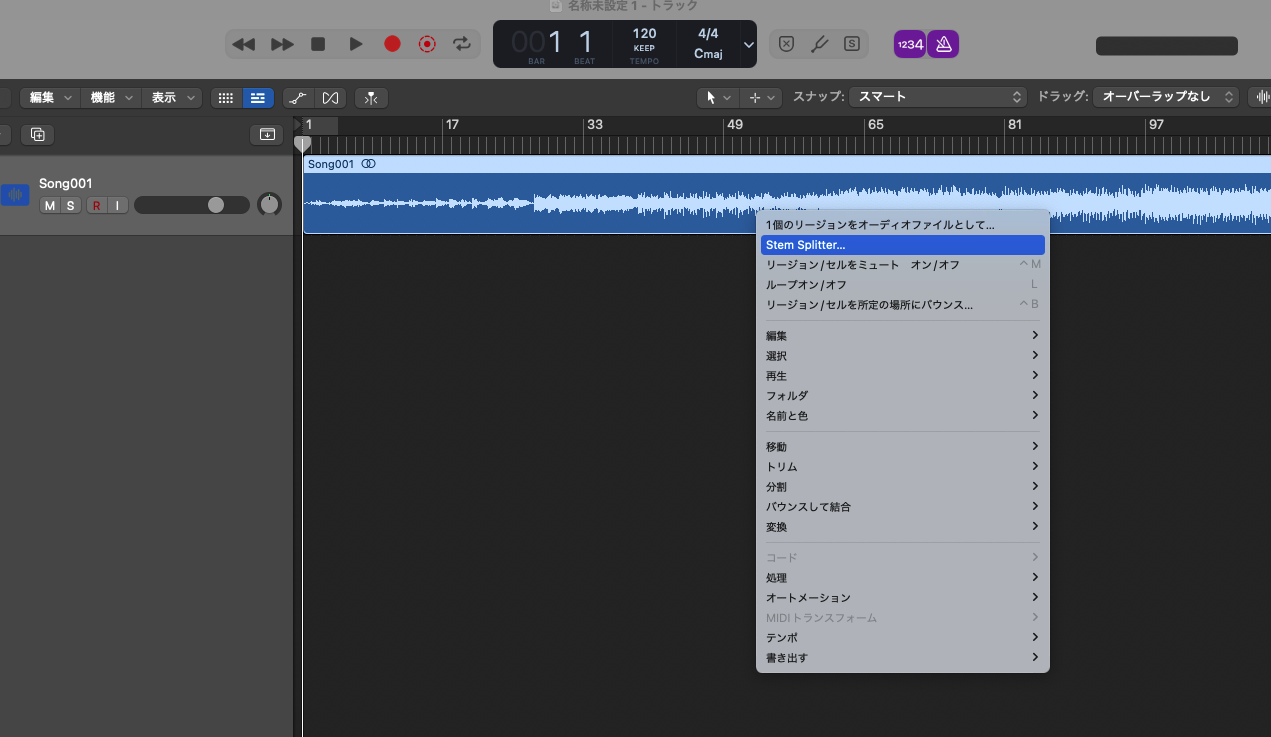

Logic Pro のStem Splitter の場合

曲ファイルをドラッグ・アンド・ドロップで放りこんだ後、右クリックでStem Splitterを選択。

Stem Splitterで分離したい楽器にチェックを入れて適用を押す

分離が始まります

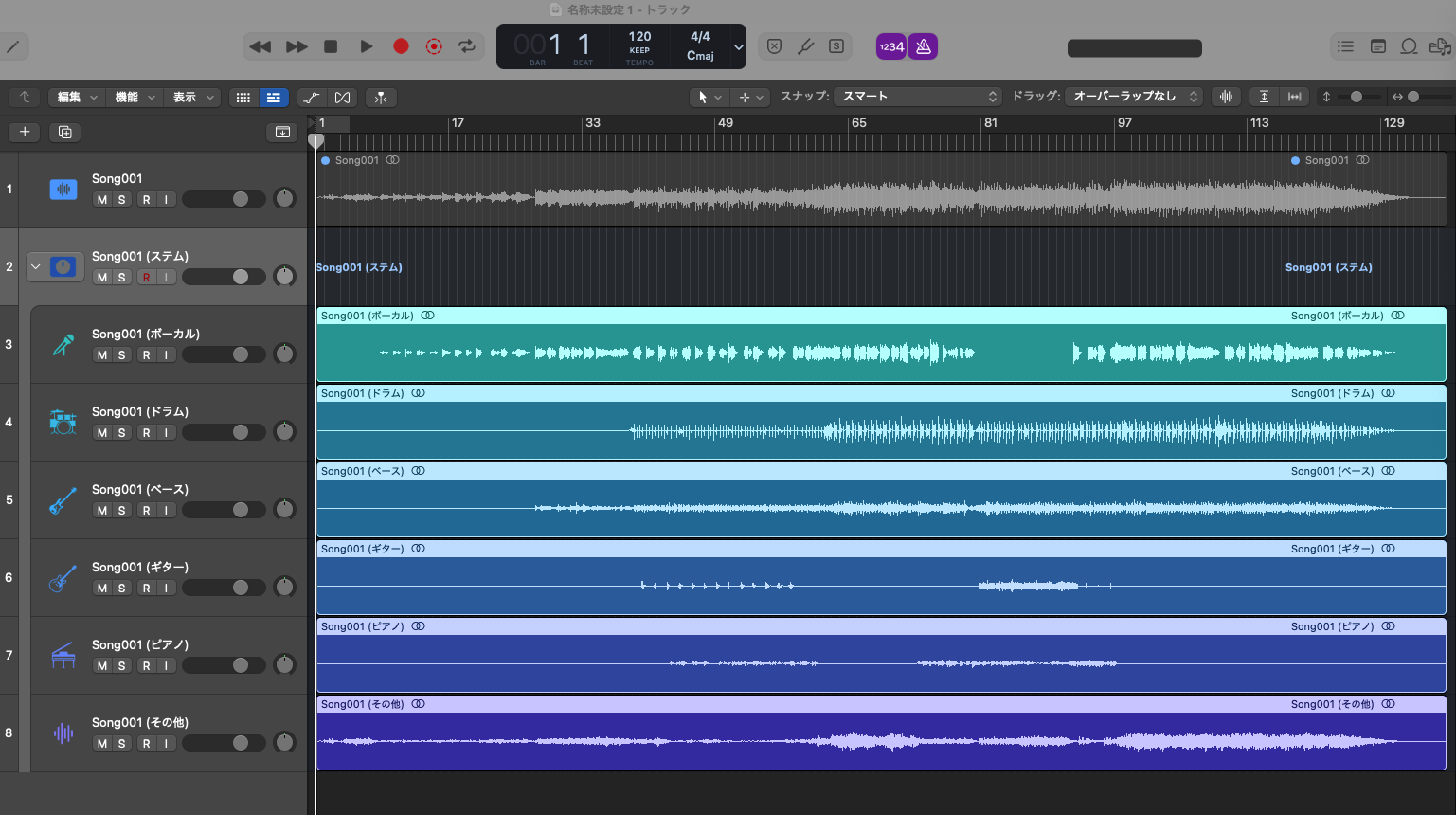

しばらくすると最大で6種類のパート別オーディオファイルに分離されます・・カラオケデータを作成する方にはまさに神機能です。

耳コピ パソコンソフト

※表記のバージョン、対応OS等は本記事公開時の情報ですので、リンク先で最新版をチェックしてください。

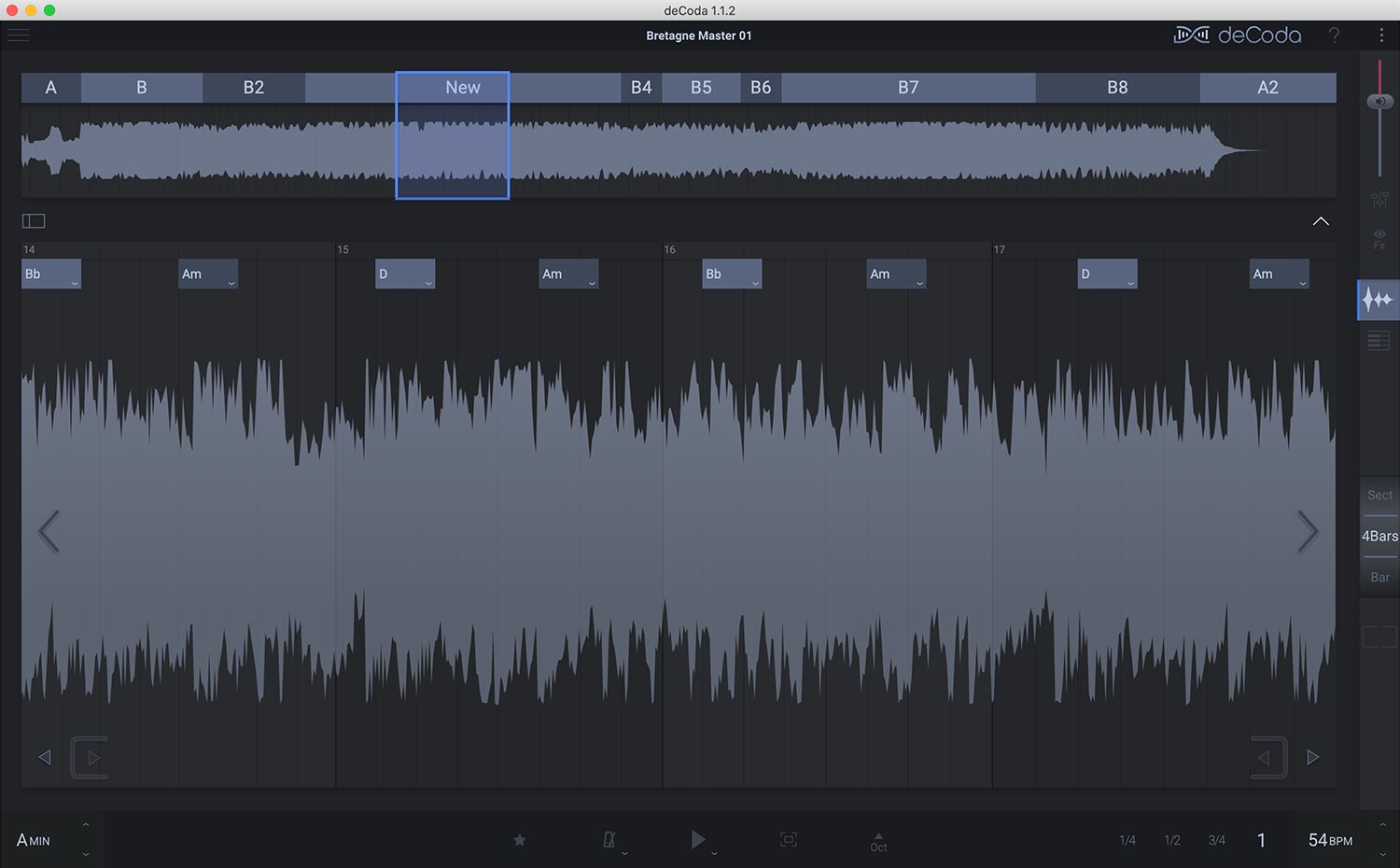

DECODA

製品ページはこちら

DECODAは、AI技術を活用した革新的な音楽解析・学習ソフトウェアです。オーディオファイルをインポートするだけで、キー(調)、テンポ、コード進行、曲のセクション(イントロ・バース・コーラスなど)を自動で解析し表示します。スピードを落としても3/4程度であれば音質の変化はさほど気になりませんでした。ビートがしっかりしたロック、ポップス系の耳コピーには適していると思います。

特定の周波数帯を選択して聞き取りやすくするRoland のR-Mixのような機能もあります。

特徴

- 高度なコードおよびテンポ検出アルゴリズム

- 柔軟なループオプション

- 曲構造の自動検出-パートA、BC、A2、B2など

- 選択したキーに即座に移調

- ピッチを維持しつつテンポの変更が可能

- トラックの一部を分離するためのフォーカスEQ

- ピアノロールに表示されるメロディ情報

- MIDIエクスポートが可能

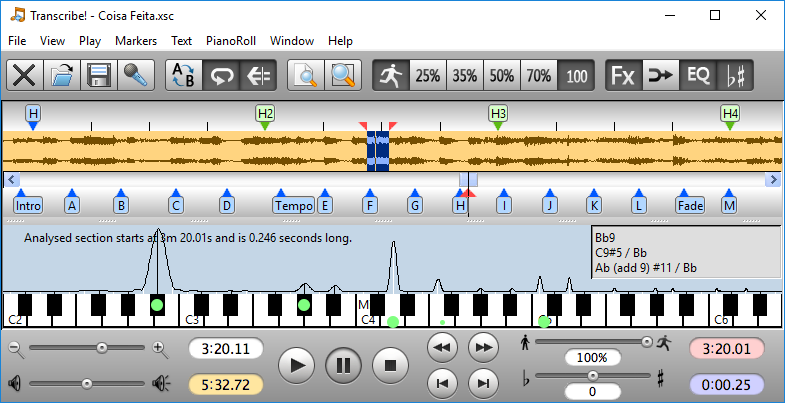

Transcribe!

◎動作環境はこちら

https://www.seventhstring.com/xscribe/overview.html

リリースされてかなり経つのですが「自動検出には頼りたくない、自分の耳でしっかりコピーしたい!」という方にオススメなのがこの「Transcribe!」です。パット・メセニー先生も推薦しておりましたが、ミュージシャン視線の使い勝手が特徴の耳コピソフトです。有料ソフトですが、30日間無料試用期間がありますのでダウンロードして試すことができます。

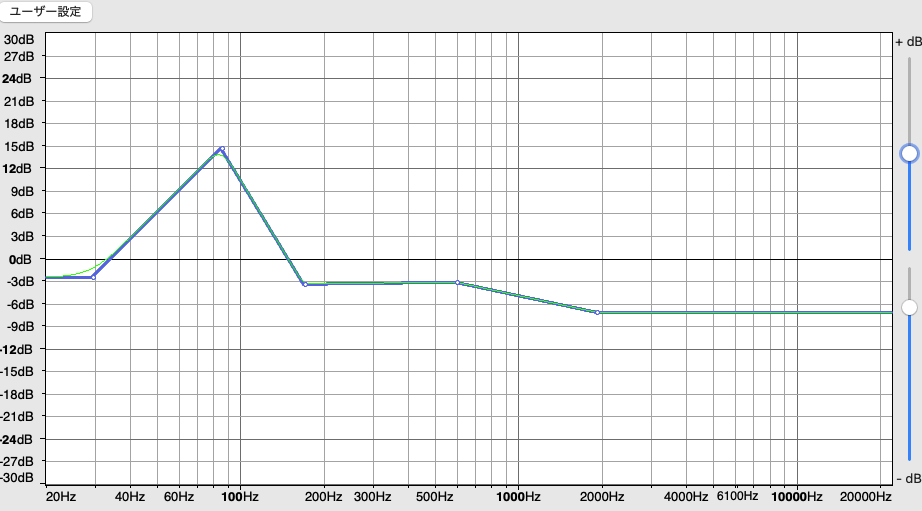

Transcribe!は非常に多機能で、EQ設定は耳コピしたい楽器にあわせてプリセットが用意されています。たとえばベースだったら下図の様に高域成分がバッサリ切られています。もちろん細かい設定が可能です。

速弾きフレーズのコピーに最適なスピードコントロール設定。タイムストレッチ/エクスパンド可能なので音程を変えずに再生スピードを可変することができます。音質の変化も比較的少なくと思います。下記ページでは有名なジョン・コルトレーンの「GiantSteps」のソロの低速サンプルが聞けます。これなら僕でも聞き取れる〜

http://www.seventhstring.com/xscribe/giantsteps.html

移調楽器用にトランスポーズ、ファインチューニング機能も搭載。

さらにスペクトル分析で推定音程を表示してくれます。

チュートリアル動画(メセニー先生を耳コピーしてますね)英語ですが機能は問題なく理解できると思います。

Transcribe!は、ジャズの速弾きフレーズや複雑なハーモニーを耳コピしたいという場合には非常に重宝する優れたソフトであると思います。まずはダウンロードして試して気に入ったら購入してみてはいかがでしょう。

1ライセンス$39で下記より購入できます(2025/7時点)

http://www.seventhstring.com/xscribe/buy.html

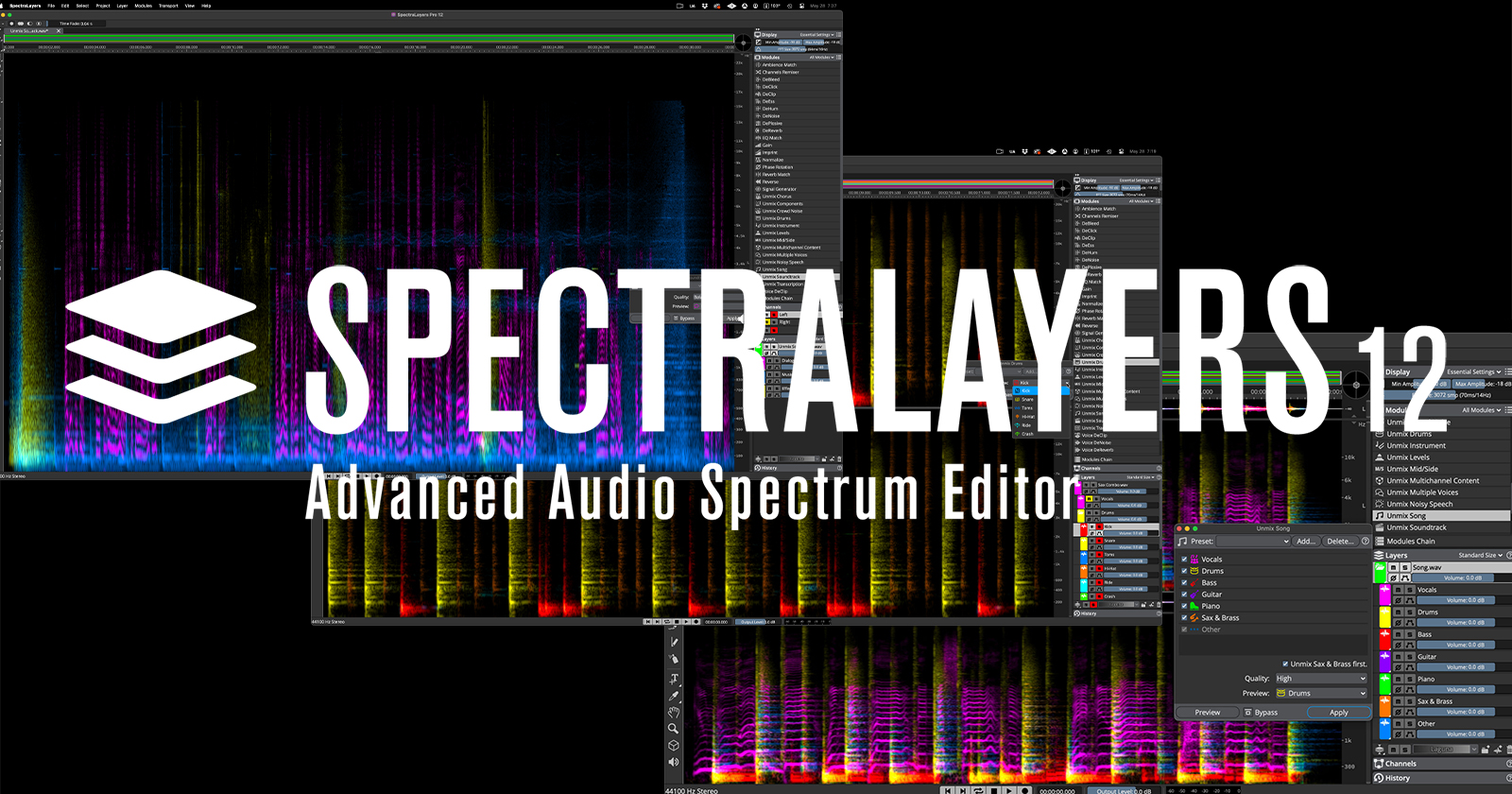

SpectraLayers 12 (Proエディション)

Steinberg社のSpectraLayers 12は、AIによる高度な音声処理を備えるオーディオ編集ソフトです。様々な周波数や倍音、複数レイヤーの同時編集など、音響編集の現場で求められる多彩な機能を備えたソフトウェアです。しかし使い方次第では、強力な耳コピ支援ツールとなると思います。

中でも飛躍的に進化したAIによる音源分離機能を利用することで、ボーカル、ドラム、ベース、サックス、ブラス楽器などを個別に分離するだけでなく、なんとドラムパートではキック、スネア、タム、ハイハット、ライドシンバル、クラッシュシンバルの6ピースを個別に分けて認識可能です。

実際に音源分離を試してみました。曲長やジャンルにもよりますが、高品質モードで行うと5分くらいの曲の分離は15分前後かかりました。

こうしたAI音源分離を搭載しているツールは、Webベースでも多く公開されております。カラオケデータ制作など、耳コピを仕事としている方にも非常にありがたいツールと言えるでしょう。

他のAI音源分離ツールの中には、分離したステムをMIDIデータに変換するという機能も実装しているものもあります。私も色々と試してみましたが、ベースなどの単音はまあまあ使えそうなものもありますが、和音パートは今後さらなる精度向上が期待される部分だと感じました。もちろん楽曲ジャンルによって精度はまちまちだとは思いますが、個人的には変換されたMIDIデータを修正する手間を考えると自分で打ち込んだほうが早いと思いました。しかし近い将来この分野も劇的な進歩を遂げるのではないでしょうか?

wavetone

◎フリーソフト、Windows 8/7/Vista/XP 詳細はこちら

「あっきー」氏による耳コピー採譜支援ソフトです。 Wave、MP3などの音声ファイルを解析し、音をピアノロール風に表示します。

主な機能

- 再生速度と音程の変更

- 特定の音域を強調、カットできるグラフィックイコライザ

- 指定した区間のリピート再生

- LRの差分によるボーカルカット

- 音声スペクトラム解析は

- ピッチ解析

- テンポの自動検出

- コード検出

ピアノロール上でマウスによって内部の音源を発音させることができますので、絶対音感がない人が楽器が手元になくとも採譜などが行えます。巻き戻し等、各種ショートカットキー対応で再生速度も変更できます。ジャズなどの複雑な和声やリズムになるとさすがに解析機能は参考という感じになってしまいますが、とりあえず無料なので試してみてはいかがでしょう。

http://ackiesound.ifdef.jp/download.html#wt

耳コピ スマホアプリ

パソコン用ソフトに匹敵する高機能なスマホアプリも続々と登場しています。いくつがご紹介します。

mimiCopy

◎iOS、¥800- ダウンロードはこちら

そのまんまのネーミングですが、速度変化による音色変化が少ないiOSアプリだと思います。

使い勝手もよく「-5」「-10」というクイック巻き戻しボタンで5秒前、10秒前に瞬時にジャンプ(秒数は任意に設定可能)、A-B間リピートも使いやすいです。

主な機能

- 音程を変えずに再生スピードを変えられるタイムストレッチ機能を搭載(25~200%)。

- ピッチシフト機能によりキーを変えて再生もできます。(±1オクターブ)(※1)

- 波形表示により、素早く再生させたい箇所にジャンプしたり、ループさせたい箇所を設定できます。

- ループは3箇所まで設定し切り換えて利用できます。

- 数秒だけ戻って再生するクイック巻き戻し機能搭載。

- WiFi経由やiTunes経由のUSB転送(ファイル共有)などによるファイルインポート機能も搭載。

- バックグラウンド再生対応。他のアプリの裏でも再生できます。

- iOSの自動ロック回避オプションによりスリープせず再生可能です。

- 再生速度、ピッチ、ループ範囲は曲ごとに保存されます。

- メモ機能搭載。コピーしながらメモを記録できます。

- プレイリスト的に使えるフォルダープレイ機能。

- 左右のチャンネルのボリュームを独立してコントロールしたり、左右入れ替えたり、左右をまとめて片方から出力させたり、といった柔軟な出力ルーティングが可能です。

- iPhone/iPod touch/iPad 対応のユニバーサルアプリですのでお持ちの複数機種でご利用いただけます。

AnyTune

◎iOS、Android 無償版あり 詳細はこちら

「お気に入りのトラックでテンポをスローダウンしたり、ピッチを調整、ループを繰り返し、マーク設定、コメントを共有して、Anytuneを使用して再生、記述、楽曲を練習できます」という説明からも分かる通り、コンセプトは練習に重きをおいたアプリのようです。速度変化による音質変化も比較的少なく、ループしながら徐々にテンポアップする機能など確かに練習向きかも知れません。

Audipo

◎iOS、Android、無償版、アプリ内課金あり Google Play、App Store

ミュージックライブラリー内の楽曲を読み込み、再生速度変更(0.5倍〜2.0倍)マーキング、マーキング間のリピート再生といった基本性能を備えたアプリです。曲を時間軸で分けて表示するので長い曲や、同じ箇所を何度も繰り返して聴く場合に重宝します。語学学習に使っている方も多くいるようです。

三角形の部分がマーカー

有償版で下記機能が付加されます

- 音程設定 (速度設定画面で左にスワイプすると出現します)

- プレイリストの再生・編集

- ファイルへのエクスポート

- 曲名・アルバム・アーティストの検索

- 広告除去

PlaySections

◎iOS ダウンロードはこちら

PlaySectionsは読み込んだオーディオファイルを自由に区切って再生できるアプリ。楽曲を再生しながらAメロ・サビなどのセクションが切り替わるタイミングでマークを挿入し、各セクションに区切ることができます。作成されたセクションリストから好きなセクションを選んで自由に部分再生できるようになります。

ループ再生、テンポ・再生速度変更、音程・ピッチ変更、ボーカルキャンセル、7バンド・イコライザーなどの便利な機能も搭載。耳コピ、楽器の演奏、ボーカル、ダンスの練習などにも使えるアプリとなっています。

主な機能

- ミュージックライブラリからの取り込み

- 音声波形スクロール

- セクションタイトル編集

- 曲名、アルバム名、アーティスト名編集

- ループ再生 (セクション単位, 全体)

- 再生速度変更 (-50% to +200%)

- ピッチ・音程変更 (-12 to +12)

- 7バンド EQ (-24dB to +12dB)

- FX (ボーカルキャンセル)

- Share Extension, Open-inを使った外部アプリからの読み込み

- リモコン操作

- 低遅延再生 (Audio Unit support)

- バックグラウンド再生

- 主要なオーディオファイルに対応 (AAC, MP3, WAV, AIFF…)

(*) DRMによって保護されたファイルの再生には対応していません

YAMAHA Extrack

◎iOS/Android、無償(有償版もあり) ダウンロードはこちら

好きな曲を音源分離、コード解析、キー&スピード・リアルタイム変更可能、マイナスワンでバンドメンバーになった気分で演奏できるiOS/Android対応アプリです。

- Extrackで楽曲データを読み込むと、楽器ごとの音量調整やコード進行の表示、テンポ・キー変更などを簡単に行うことができます。

- ※無料のアプリケーションです。

- ※アプリ内サブスクリプション課金により、有料プランの機能をご利用いただけます。

こちらの記事で詳しくレビューしておりますのでどうぞ御覧ください。

耳コピにはオーディオ・インターフェースやヘッドホンがあると便利

ヘッドホン

前述の通り、スピーカーやスマホの音でも耳コピはできますが、ヘッドホンを使えばさらに耳コピしやすくなります。ヘッドホンの選び方のポイントは以下になると思います。

- 長時間身につけていても疲れにくいもの

- 音楽ジャンル、楽器に合ったもの

オーディオ・インターフェース

パソコンやiOSなどのデバイスにはオーディオ・インターフェースも必須といえます。どんなに高価なヘッドホンを使ってもパソコン直刺しでは良音質は望めません。1万弱のUSBやlightning端子に対応したオーディオ・インターフェースでもあると無いのでは大違い。下記の記事等を参考にどうぞ!

あとがき

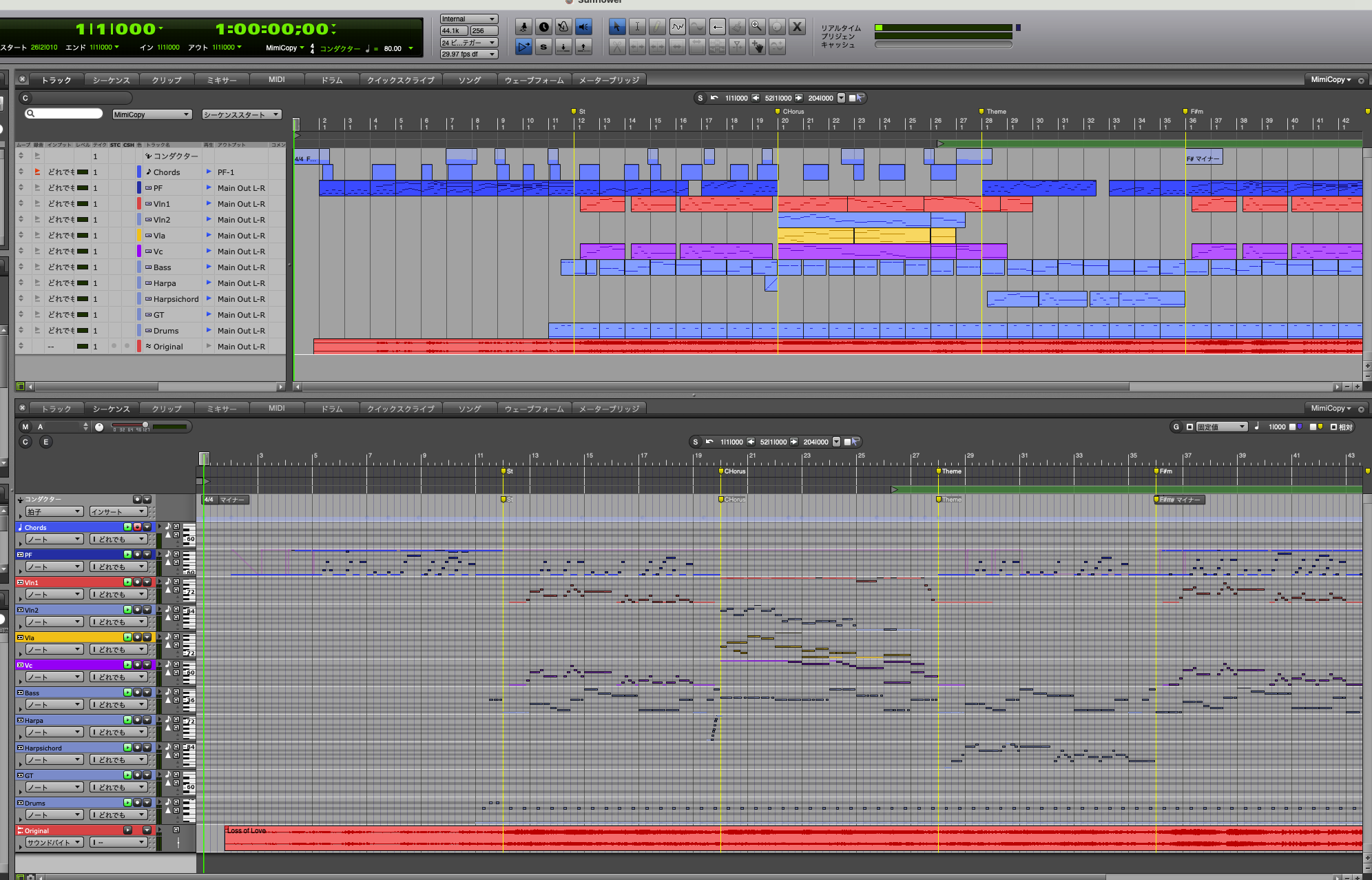

ということで、耳コピを支援してくれる便利アプリを紹介してきましたが、個人的には耳コピ(&打ち込み)は「波形編集ソフト」とDAWの併用、または単独でDAWを使ってやることが多いです。DAWの場合、オーディオトラックに原曲をインポートし、ソロ機能を使って原曲とMIDIデータを切り替えて打ち込んでいきます。(下図参照:DAWはMOTU DP11)

「同期モノ」ではない曲は当然ながら曲中テンポが揺れますので、テンポトラックに緻密にテンポデータを入力しなくてはなりません。タップ機能を使ってテンポデータを入力するという方法もありますが、きっちり合わせるのはけっこう大変です。それでは皆さん楽しく耳コピしてスキルアップを目指してください!

この記事を書いた人

デジランド・デジタル・アドバイザー 坂上 暢(サカウエ ミツル)

学生時代よりTV、ラジオ等のCM音楽制作に携り、音楽専門学校講師、キーボードマガジンやDTMマガジン等、音楽雑誌の連載記事の執筆、著作等を行う。

その後も企業Web音楽コンテンツ制作、音楽プロデュース、楽器メーカーのシンセ内蔵デモ曲(Roland JUNO-Di,JUNO-Gi,Sonic Cell,JUNO-STAGE 等々その他多数)、音色作成、デモンストレーション、セミナー等を手がける。