ポップスやロックなどの曲には、多くの場合、イントロ、サビなどのセクション構成があります。

それぞれのセクションで前回ご紹介したコード進行やリズムパターンなどが変化するわけですが(中には最初から最後までワンコードといった例もあります)、まずは楽曲を構成する代表的なパーツ(セクション)を挙げてみましょう。

注意)下記の呼称や区別、解釈は人によって異なる場合が多いです(特にBメロ、サビ、Cメロ、大サビなどは人によってバラバラ)。あくまで一つの例としてお読みください。

セクションの例

イントロ(Intro)

- 曲の冒頭。雰囲気をつくるパート。長さは様々。ドラムだけなんてのもよくありますね。イントロがない曲もあります。

Aメロ(Verse)

- 曲の物語や情景を伝える部分。比較的落ち着いた雰囲気の場合が多いです。

- A-A’のように繰り返され徐々に盛り上がっていくアレンジも多いですね。「A’」は「A」を基本としつつ、わずかに変化があるパートです。

Bメロ(Pre-chorus)

- サビにつなげるための「助走」的な部分。緊張感を高めたり、雰囲気を盛り上げる役目。

- 曲によっては存在しない場合もあります。

- Pre-chorusは「サビの前」という意味です。

サビ(Chorus)

- 曲の「一番の盛り上がり」でキャッチーな部分。サブスクの試聴などではこの部分が使われている場合が多いと思います。

- 印象的なメロディ・歌詞が繰り返され、曲を象徴するフレーズ(フック)になる。

Cメロ(Bridge)

- 曲の構成における2番のサビの後に来ることが多い。

- 大サビ(最後のサビ)へつなぐ役割を担い、その盛り上がりを際立たせます。

- 曲調の変化:これまでのメロディとは雰囲気が変わり、静かになったり、逆に感情が高まったりするなど、劇的な変化をもたらすことが多いです。

大サビ/ラスサビ(Dメロ)

最後に来るサビをこう呼ぶ人もいます。

アウトロ/エンディング(Outro / Ending)

曲が集結するセクション。フェードアウト(F.O.)で終わる場合もあります。

その他

- ソロ:最近はシンセのソロなどはめっきり少なくなりましたね。

- 間奏(Interlude):歌のない器楽(インスト)部分など

- その他

以上、実際はこれだけではなく多岐にわたります。繰り返しになりますが、これらの呼称の違いや認識は個人によって大きく異なる場合もあるので参考までに。

よく見かける楽曲構成の例

よくある構成にはこんな物があります。

イントロ(Intro) → Aメロ (Verse)×2も多い → Bメロ (Pre-chorus) → サビ (Chorus) → 間奏 → Aメロ → Bメロ → サビ → Cメロ (Bridge) → サビ(大サビ) → エンディング(Outro)

ジャムセッションなどでは比較的シンプルな構成の曲が選ばれたりします。スタンダードジャズナンバーだったら、A-A-B-A(32小節)のワンコーラスを一つの単位として「イントロ〜テーマ〜ソロ回し〜テーマ〜エンディング」といったスタイルのセッションも多いのではないでしょうか?

- [イントロ: 数小節(またはなし)]

- [テーマ: メロディ部(12小節ブルース進行)]

- [ソロ: 各プレイヤーが順に12小節をワンコーラスとして即興演奏(ソロ回し)、普通は数コーラスずつ演奏する]

- [テーマに戻る: 頭のメロディを再演]

- [エンディング: テーマ最後の決めフレーズ またはリットアウト]

それでは実際に有名曲がどんな構成になっているか確認してみましょう。

有名曲の構成をチェック

となりのトトロ

いきなりのジブリですみません。構成は以下のようになっています。あえてBメロセクションは切り分けしませんでした。

- イントロ(0:08〜):カリンバ、サビメロ

- Aメロ Verse(0:27〜):2-4拍クラップ

- サビ Chorus(1:04〜):4拍目にスネア、ストリングス、コーラス入る

- 間奏(1:39〜)インスト:シンセメロ

- Aメロ Verse(1:54〜):

- サビ Chorus(2:31〜):

- 半音上に転調(FからF#)

- サビ Chorus(3:06〜):

- サビ繰り返し(3:38〜、F.O.)

2回目のサビの後、半音上がって3回目のサビに突入します。メイちゃんが無事で良かったですね。

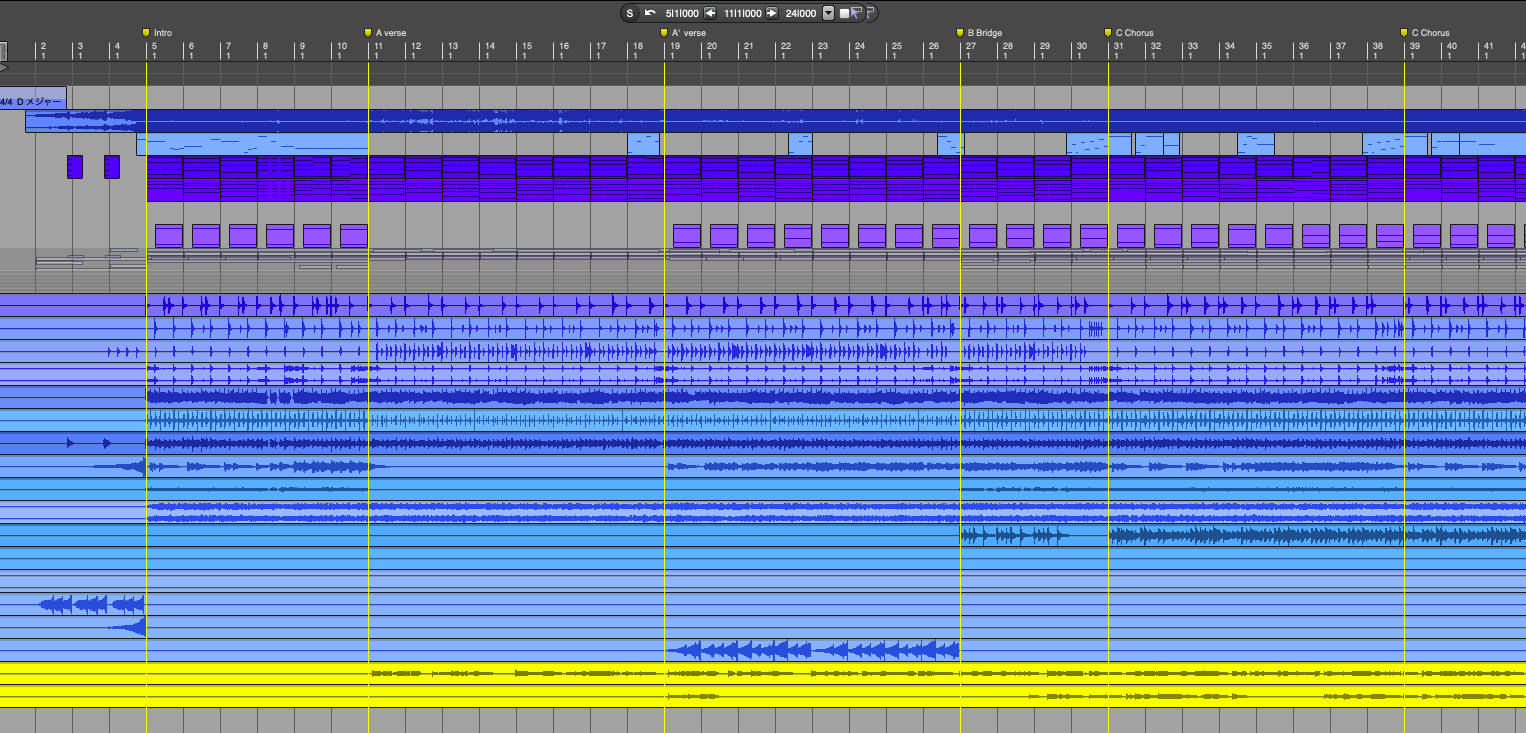

キリンジ エイリアンズ

- イントロ(0:00〜)※8小節 :ギタ〜アコギソロ〜ドラム(リム)〜ベース入る

- AメロVerse(0:23〜) ※8小節 :ドラム(リム打ち)

- A’メロVerse(0:46〜) ※7小節 :同上

- BメロPre-chorus(1:06 〜)※8小節 :もう一本ギター入る

- サビ Chorus(1:28〜)※18小節 :コーラス、ブラス入る、ドラム(スネア打ち)、シンセのオブリ入る

- A’メロVerse(2:19〜) ※8小節 :ドラム(スネア)

- BメロPre-chorus(2:42〜)※8小節 :ブラス、シンセオブリ

- サビChorus(3:04〜)※18小節 :コーラス、ブラス、シンセオブリ

- 間奏(3:55〜)※11小節 アコギ :アコギソロ、

- BメロPre-chorus(4:26〜)※9小節 :ブラス、シンセオブリ

- サビChorus(4:40〜)※20小節 :コーラス、ブラス、シンセオブリ

- エンディング(5:47〜):ギター2本のみ

ガラッと変わってジャジーなコード進行のキリンジの名曲。シャープ6個もついていて演奏する方は大変ですが、セクションを単純に繰り返すのではなく下記のようなアイデアが散りばめられています(これはほんの一部)。

- 0:46〜のA’メロと2:19~のA’ メロは最後のD#m7>D#7を、前者は2拍ずつで1小節、後者は4拍ずつで2小節と変化をつけている。

- 4:26からのBメロの8小節目に2/4拍子をインサートしてサビへの期待感を高めている。

このようなちょっとした仕掛けで更に曲に奥深さが出てくる気がします。染みますね。なお歌詞の内容ですが、これは作詞・作曲の堀込泰行氏の故郷である、埼玉県の東武東上線・北坂戸近隣の公団がモチーフになっているようです。

Disney Girls / Art Garfunkel

原曲はビーチ・ボーイズの不朽の名曲で、作詞・作曲はメンバーのブルース・ジョンストンによるものです。アート・ガーファンクルによるこのカバーバージョンは個人的には一番好きなカバーです。オリジナルのキー(Gb)で歌っています。

この曲が書かれたのは1970年代初頭ですが、内容は1950年代の古き良きアメリカの片田舎を描いており、「もう二度と戻らない夢のような時代、けれど彼女はその時代へ僕を連れ戻してくれる」—そんな郷愁を感じさせる作品です(実際にはもっと深いのでしょうけど)。あの村上春樹氏も『村上ソングス』(中央公論新社)で本曲に触れておられます。音楽と言葉の関係に関心のある方には、一読をおすすめします。

構成は三拍子で、

- イントロ(0:00〜)

- Aメロ(0:20〜)ピアノ&ギター、ドラムはキック程度

- Aメロ(0:37〜)

- Bメロ(0:55〜)ドラム、キック、リム

- Aメロ(1:15〜)コーラス(ブルース・ジョンストンなど)入る

- Aメロ(1:33〜)

- Bメロ(1:51〜)うっすらストリング入る、サビ前のBb7(感涙)

- サビ(2:09〜)ドラムスネア

- (半音上Gに転調) Aメロ(2:45〜)ピアノのみ

- Aメロ(3:05〜)バックが再び加わる

- Bメロ(3:23〜)

- Outro(3:44〜)ブルース・ジョンストンの口笛AメロでF.O.

便宜上Aメロ、Bメロ、サビと区切りましたが、この曲ではAメロ部分の6thと9th(後述)を多用したメロがノスタルジックな歌詞にマッチして泣かせますね。またBメロのE7-B(Cb)-Gbや、転調前の Bb7(b13,b9) – Eb7(#9,b13) – Ab7(b9,13>b13) – Db7(#9,b13) – D7sus4 といったブルージーなコード進行とメロが独創的だと思います。

しかし歌詞見ながらこの曲聞いてるとオジサンはもう泣くしかないのであります。

ビーチボーイズ公式YouTubeにバッキングコーラス抽出バージョンが公開されていました。5声かな?当然ですがみんなうまいなあ。

しかし偶然ですがここまで紹介した3曲はGb(F#)ですね(トトロは転調後)。難しくてすみません。次は簡単なキーにしましょう。

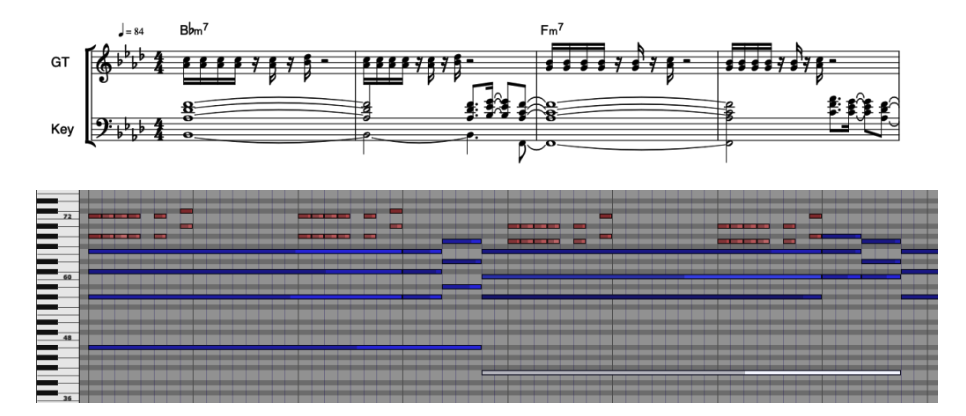

Van Halen – Jump

- イントロ(0:01〜)エディー(エドワード・ヴァン・ヘイレン:Gt)による有名なシンセリフ、白鍵盤だけで演奏できます!G-C-F-G-C-F-Gsus

- Aメロ(0:30〜)×2

- Bメロ(0:59〜)

- サビ(1:16〜)コード進行はイントロ、Aメロと同じ

- Aメロ(1:31〜)

- Bメロ(1:45〜)

- サビ(2:02〜)

- ギターソロ(2:17)半音上がってDbキー

- シンセソロ(2:32)Cに戻ります。エディーが弾いてます。

- イントロ(3:05)シンセリフ

- Outro(3:21)F.O.

言わずとしれた有名曲ですね。この曲はソロ部分を除けば2つのセクションで構成されています。世界でも屈指の知名度を誇るシンセサイザーのリフですが、皆さんも想像されるように、この曲はまさにあのリフありきと言ってよいでしょう。シンセはOberheim「OB-Xa」。Aメロの取ってつけたようなメロディーは、おそらく後から作られたのではないかと思われます。

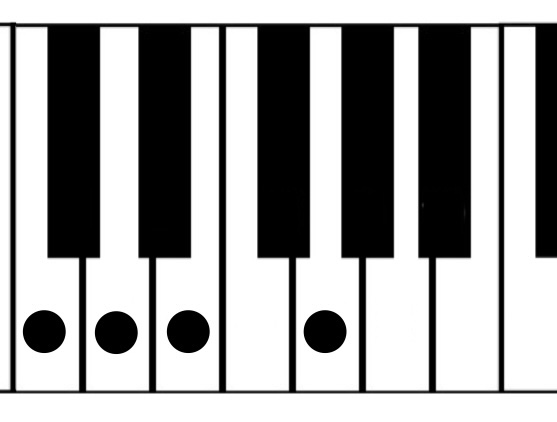

エディのシンセ・ソロは、右手で白鍵のみを使い、コードのアルペジオを中心に展開するスタイル。弾くだけだったらそんなに難しくないのですが、ポイントは最後のソ→ド→レ→ソ→レ→ド→ソというGsus4速弾きフレーズで、ベースが B♭ から半音ずつ下降していく点でしょう。それぞれのコードをあえて書き換えてみると、

- Gsus4(onBb) ⇒Bb69

- Gsus4(onA) ⇒ F69(onA)

- Gsus4(onAb) ⇒ Ab△7(#11)

といった感じになるのかもしれません。

楽器店のシンセ試奏コーナーでシンセブラス音色を選んでこのリフを弾くのはすこし勇気がいるかも知れませんが、ガンガン弾いてみてください!

James Brown – Sex Machine

おなじみの「ゲロッパ(Get Up)」。これは、いわゆる“一発モノ”と呼ばれるスタイルです。

このライブ・バージョンはオリジナルより半音下げで、コード進行は主に D7(9) を中心に展開します。途中で G7 に変わり、「ダッダッダッダッ…」というキメくらいしか出てきませんが、これで13分以上持たせるのはさすがですね。

ギターのカッティングは、単にD7のコードを「ジャーン」と弾くのではなく、9th や 13th といったテンション・ノートを織り交ぜたパターンを演奏しています。

ファンク系の曲には、このような“一発モノ”が多く見られますが、ギターやベースでは開放弦を多用できるため、EやD、Gといったキーが多いかもしれません。一方で、キーボード奏者にとっては、FやB♭、E♭などのキーの方が比較的演奏しやすい印象があります。「Bの一発モノで」と言われたら、ちょっと身構えてしまうかもしれませんね(個人の感想です)。

ちなみに、スティーヴィー・ワンダーの楽曲には、E♭mやBなど黒鍵を多用するキーが多く見られます。これは、視覚に頼れない彼が鍵盤の配置を触覚で識別しやすかったことが、一因と考えられているようです。

Keith Jarrett – Country

ガラッと変わって、ジャズ&クラシック・ピアノの巨星、キース・ジャレットのヨーロピアン・カルテット時代の超名盤『My Song』(1977年)から「Country」。無論ヴォーカルはありません。

当時は「これはジャズじゃない」といった意見も見られましたが、今ではそんなことを言う人はいないでしょう。昔、某ウイスキーメーカーのCMに使われていた記憶もあります。

とにかくこのアルバムは、サウンドの心地よさとは裏腹に、すべての演奏が神がかっており、まさに“音楽の真髄”と呼ぶにふさわしい作品だと思います。

ジャケットもよいですね(写真はキース自身による撮影)

- イントロ(0:00〜)コード進行はAと同じ (16小節)

- テーマ:A(A’)(0:26〜)(0:52〜) (16小節)+ (16小節)

- テーマ:B(B’)(1:19〜)(1:46〜) (16小節)+ (16小節)

- ベースソロ:A(A’):(2:14〜)(2:40〜) (16小節)+ (16小節)

- ピアノソロ:B(3:07〜) (16小節)

- テーマ:B’(3:33〜) (16小節)

- テーマ:A(A’)(4:01〜)(4:28〜) (16小節)+ (16小節)

ここの曲は、いずれも16小節のコード進行を持つAとB、2つのセクションで構成されています。テーマはA–A′–B–B′で1コーラス、続いてベースソロがA–A′のコード進行、ピアノソロがB、最後にメロディでB–A–A′と締めくくられます。

構成もコード進行も非常にシンプルですが、タイトルを想起させるようなノスタルジーを感じさせるメロディとともに、キースは終始繊細なフレーズを奏でています。イントロはさらっと弾いているように聞こえますが、これだけフレーズを歌わせて弾くのは至難の業ですね。またメロディのモチーフから展開するキースのソロはわずか16小節ながら、バッハやモーツァルトを聴いたときと同じような畏敬の念と崇高さを感じさせます。

おなじみのキースの唸り声ですが、もう私はまったく気にならなくなりました。むしろ、あれが演奏の一部として心地よく感じるほどです。アルバム「My Song」はぜひ聞いていただきたい不朽の名作です。

サビ頭(頭サビ、サビ出)

イントロ〜Aメロではなく、いきなりサビから始まる「サビ頭(頭サビ/サビ出)」は、冒頭からキャッチーな部分でスタートするため、場合によっては強いインパクトを与える効果があります。

実際には、短いイントロやドラムフィルを挟んで歌い出しがサビで始まるケースが多いかもしれません。前述のトトロもカリンバのイントロのあとサビのメロディーが出てきましたね。

純粋にイントロなしで始まる“頭サビ”の楽曲は、意外と多くないのではないかと思います。

いきものがかり / ありがとう

イントロの後サビ出

The Beatles / She Loves You

ドラムフィルの後サビ出です

構成とコード進行の例

それでは次に、構成とコード進行の実例を分析してみましょう。

最近のJ-Popには複雑な構成を持つ曲も多いので、ここでは比較的シンプルで広く知られた楽曲を取り上げてみたいと思います。

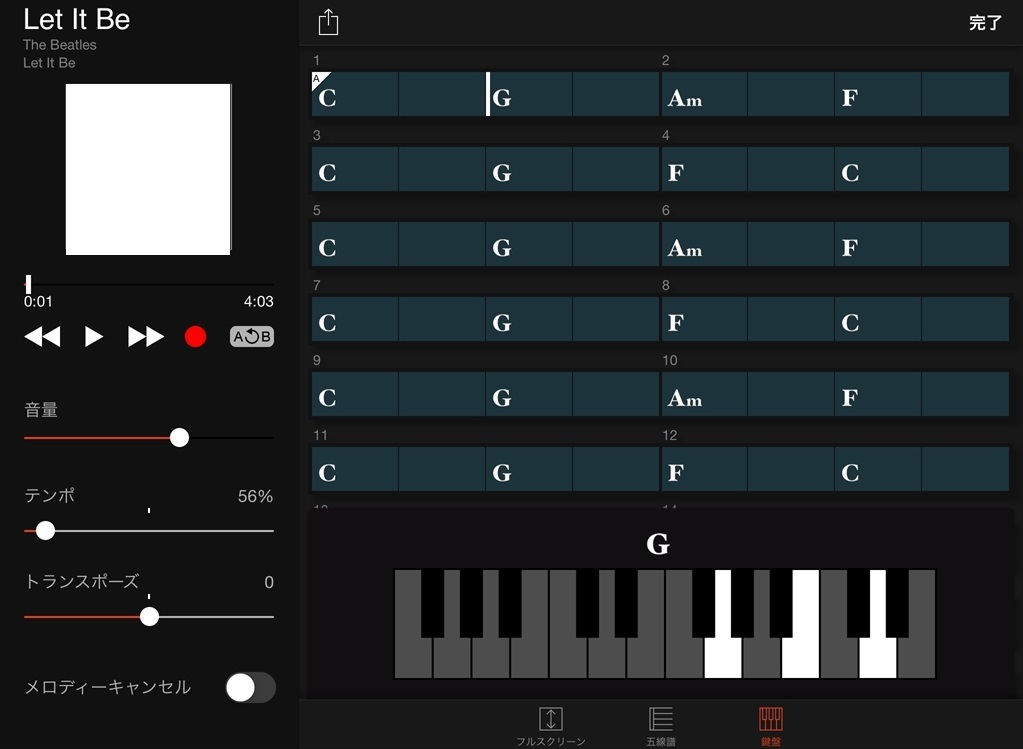

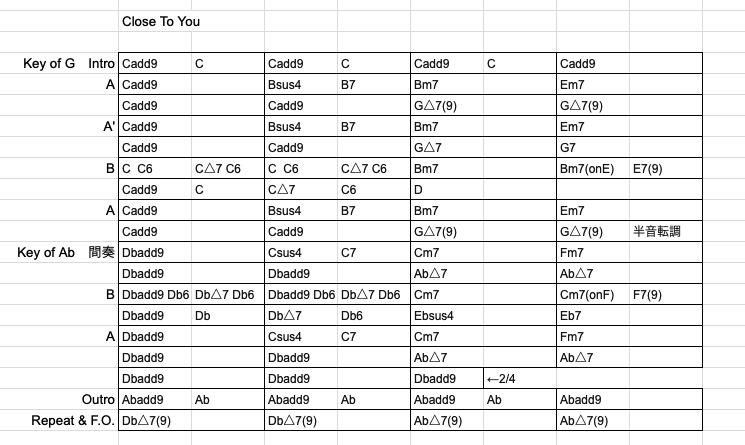

Carpenters – Close to you

邦題は「遙かなる影」。オリジナルは、バート・バカラック(作曲)とハル・デイヴィッド(作詞)による作品です。

数多くのアーティストにカバーされていますが、世界的にヒットしたカーペンターズのバージョンが最も有名と言えるでしょう。

若い世代にはやや古風に感じられるかもしれませんが、一度はどこかで耳にしたことのある方も多いのではないでしょうか。

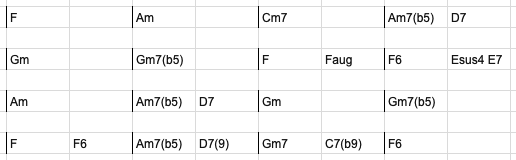

構成とコード進行は以下の通り。

アレンジはリチャード・カーペンター。スローシャッフル風のリズムでCadd9(シーアドナイン)というコードを使ったイントロが有名ですね。

曲のキーはCではなくシャープ1個のGです。したがって最初はⅣのコード(サブドミナント)から始まっていることになります。イントロだけだとキーがCに聞こえてしまうかもしれませんが(イントロだけCという考え方もできなくはないかも・・)、実際にはGメジャー。しかし最後のアウトロでは、今度はAb= I(トニック)で同じリフを演奏してるのが洒落ていますね。

少しだけ前回の続きで、コードについておさらいしておきましょう。

Cadd9 はC(C、E、G)にメジャー・スケール上の9番目の音(9th:1オクターブと長2度)だけを加えたコードです。

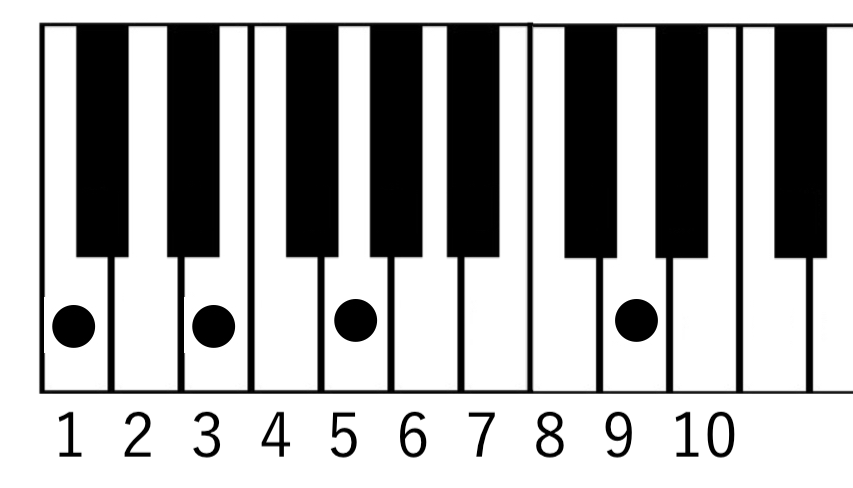

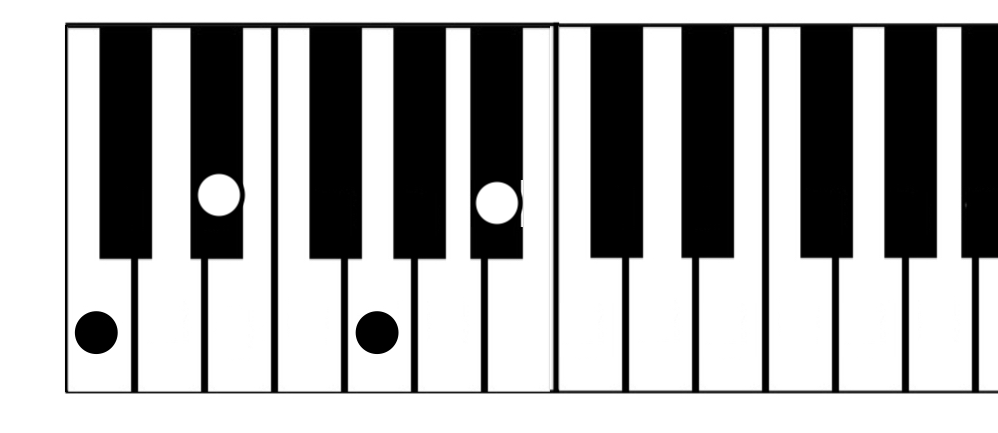

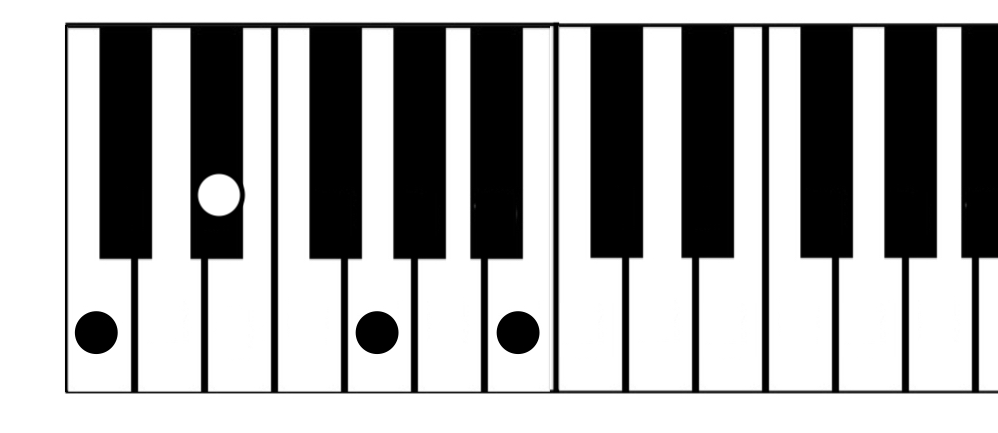

この曲では、9thをオクターブ下げて下図のように転回してから、

ドの音を省略しています(左手やベースがドを弾くので省略OK)。イントロの最初の音が下図となります。レとミ゙が2度でぶつかっていますがなんとなくおしゃれな響きに聞こえるかもしれません。

曲構成は非常にシンプルですが、リチャードのアレンジは素晴らしいですね。最初の「Why do birds~」のメロは「ミ−ソ−レ〜」と9thが強調されています。Bメロの5th-6th-△7th−6thと動くラインも素敵です。

A-A-B-A でひと区切りした後、間奏の直前に突然、半音高いフリューゲルホルンのフレーズが現れはっとさせられます。この「突然の半音上転調」が効果的ですね。

フリューゲルホルンはダブリング(重ね録り)されていますが、ベンドのタイミングのわずかな違いが独特で、リッチなサウンドを生み出しています。間奏の後、B-A-Outroと続きますが、転調の効果もあって飽きさせない構成です。

ラストのコーラスでは、カレンとリチャードそれぞれが4声のハーモニーの各音を2度ずつ(またはそれ以上)ダブリングしており、カーペンターズならではの重厚で豊かなコーラスサウンドを作り上げています。ミキシングもいいですね。

※1回のダブリングで4声のハーモニーなら、合計8人分のコーラスとなります。

リチャードはこの曲のアレンジにあたっては、バカラック本人から「Bメロの最後、Dコード上でのピアノの“ピロロロン”だけ残せば、あとは自由にしてよい」と許可を得たとのこと。紆余曲折あって結果的にこのアレンジに落ち着いたらしいです。

この《遙かなる影》は、複数のアーティストにより以前にもカバーされたものの当初はヒットせず、最終的にこのカーペンターズ版のアレンジがバカラック本人にも絶賛され、世界的なヒット曲となりました。

Close To You / 藤井風

キーはD から Ebに転調。原曲のメロディーの素晴らしさを実感できると思います。バカラック様の感想を聞いてみたいですね。チューニングは432Hzではありません。

頭の部分、移調してオリジナル通りで弾くなら、本来なら” Gadd9 – F#sus4 F#7 “なんですが、G△7(9) – C#m9(11) – F#7(13)にリハモナイズしているので一瞬ハッとしますね。Bメロでもサブドミナントマイナー(Gm△7)で雰囲気を変えています。

おまけ:半音上転調の例:「シェルブールの雨傘」

まるでこれでもかと言わんばかりに、ワンコーラスごとに半音ずつ転調していく構成が印象的です。音楽はミシェル・ルグラン。

曲が進むたびに半音ずつ上に転調していくことで、登場人物の感情の昂ぶりや切なさが、音楽的にも徐々に高まっていく構成になっています。

Golden Lady · Stevie Wonder

ラストのサビ部分、3:30〜から8小節ごとに半音上がって行きます。

コードのおさらい

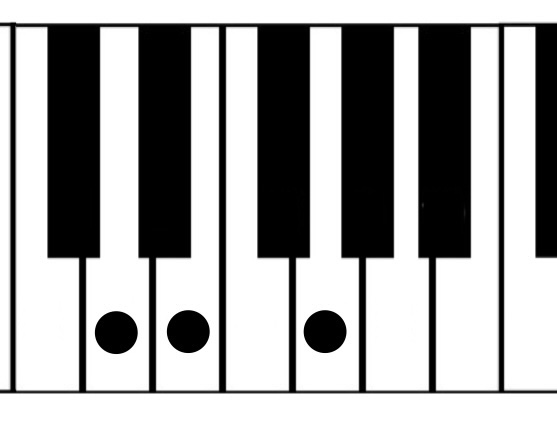

C(C、E、G)に7番目の音「B」を加えたコードはC△7(C、E、G、B)となります(シーメジャーセブン:CM7、Cmaj7などと表記されるときもあります)。

さらにC△7に9thを加えたものはC△7(9) (C、E、G、B、D)です(シーメジャーセブンス・ナインス、シーメジャーナイン:C△9,CM9、Cmaj9などと表記される場合があります)。

C△7(9)とCadd9との違いは7番目の音(△7th:長7度)が入っているかいないかです。9thだけを足すのでadd9というわけです。

ではC(C、E、G)に6番目(6th)を足した場合は?、、、、そうですC6(シーシックス)となります。

C7は根音(ルート)から短7度にあるBb音が加わったものです(C、E、G、Bb)。C△7との違いは、第7音が長7度(シ:△7th)か短7度(シ♭:7th)かということになります。キーがCの時のⅤ7はG7ですが、G7(G、B、D、F)のG音とF音の間は短7度になっていますね。ルートから半音ずつ数えてみて10個上だったら7th、11個上だったら△7thです(12個でオクターブ上になりますよね)。

Close to youではBメロなどでCadd9とC△7(9)、C△7、C6が併用されているのですが(メロディーラインが5th-6th-△7th−6th)、トニックの機能としてはほぼ変わらないので、単にCやC△7だけで表記されてしまう場合もあります。※特にジャズ界隈では単にCとしか書いていない場合でも、6th,△7th,9th,#11thなどを入れて演奏される場合もあり、どこまで細かくコード表記を行うかはシチュエーション次第といっても良いかもしれません。

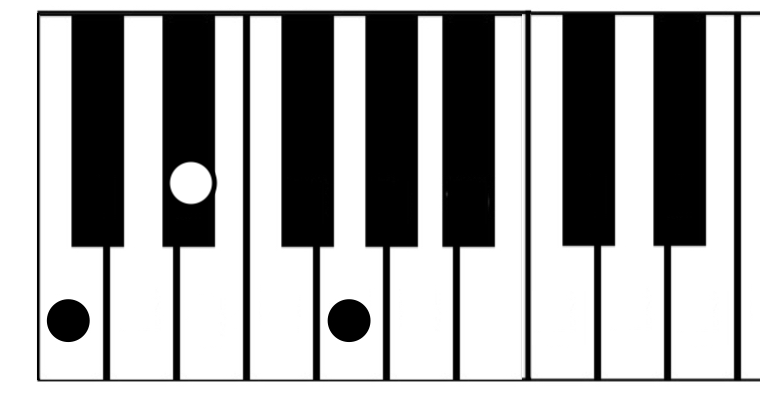

マイナーコード

前回もご紹介しましたが、C(C、E、G)のメジャーコードの、3度の「E(ミ゙)」を半音下げるとマイナーコードになります。

よくマイナーは悲しい、メジャーは明るいなどと言われることもありますが、確かに単独でコードを鳴らすとそんな気もしますが、曲中ではコードの前後関係によってそれぞれ印象は変わってきます。

なおC7、C△7と同様に、第7音が加わった場合はどうなるかというと、短7度(シ♭:7th)がたされればCm7(C、Eb、G、Bb):シーマイナーセブンとなります。

長7度(シ:△7th)が加わった場合は少々ややこしいのですが、下記はなんと呼ぶでしょう?

これはCmに△7thの音がついてるので、Cm△7(C、Eb、G、B):シーマイナーメジャーセブンと呼びます。(Cマイナーコードにメジャー7thが加わったと考えましょう)

前述のC△7(C、E、G、B):シーメジャーセブンは、本当だったらシーメジャー・メジャーセブンス(Cメジャーコードにメジャー7thがたされた)と書くべきなのかもしれませんが、あまりに長ったらしいので通常シーメジャーセブンと呼ばれているのだと思います。

なおこれらに9thが加わった場合は下記のように呼びます。

- Cm7(9) ⇒(C、Eb、G、Bb、D)シーマイナーセブンス・ナインス ※Cm9と書く人もいます

- Cm△7(9) ⇒(C、Eb、G、B、D)シーマイナーメジャーセブンス・ナインス ※Cm△9と書く人もいます

今回はこれくらいにしておきましょう・・・続きはまたいずれ。

番外編〜Alone Again

最後に、ポップソングの中でも少し変わった曲として、ギルバート・オサリバンの「Alone Again」をご紹介します。1972年に大ヒットを記録したこの曲は、後にさまざまなアーティストによってカバーされ、今なお多くの人に親しまれている名曲です。どこかで耳にしたことがある、という方も多いのではないでしょうか。

ただし、この曲の構成は非常にユニークで、これまで紹介してきたようなはっきりとしたAメロ・Bメロ・サビといった展開は見られません。まずは、ぜひ一度聴いてみてください。でもこれ50年以上も前の曲なんですね・・

Gilbert O’Sullivan – Alone Again (Naturally)

いかがでしょう?イントロ後に歌われる、16小節のメイン(ここではそう呼ぶことにします※)は、よくある8小節単位の繰り返しとかではなく、次から次へと紡がれていくような自然で美しいメロディーで構成されています。また非常に巧みな転調が随所で聞くことができますが、本当に素晴らしいメロディーですね。※これをAメロとBメロに無理やり分けて考えることもできなくもないかもしれません。

ちなみに歌詞は非常に内省的で、孤独や生きる意味への懐疑などを扱っており、愛や人生における喪失と孤独を静かに語る内容です。ぜひ検索して日本語訳を御覧いただきたいと思います。最初に感じる曲調とのギャップに驚くのではないでしょうか。

原曲はフラットが6つもつくGbキー(または異名同音調のシャープが6個つくF#キー)。

構成(呼称はあくまで一例)

- メインメロディー(16小節)×2

- 大サビ?(6小節)

- ギターソロ(16小節)

- メインメロディー(16小節)+ラスト(2小節)

短三度上がって始まる大サビの部分のコード進行も非常に巧みだと思います。

Alone Again (Naturally) / Diana Krall

Diana Krall と Michael Bubléのデュエット。キーはFです。構成はほぼ変更無しで、ギターソロが短くなっているくらいです。どうでもいいことですが彼女の夫はあのエルビス・コステロ。彼は前述のバート・バカラックと30年間におよぶコラボレーションを行っています。

キーFにおける16小節のメインのコード進行、途中Gm、Amなどに転調しています。

最後のAlone Again~のC7(b9)の♭9th(レのフラット)が、めちゃ哀愁を漂わせていますね。

あとがき

さてあえて五線譜を使わないように説明してきましたが、コード進行と曲の構成は、最初はちょっとむずかしく感じるかもしれません。でも、少しずつわかってくると「このコードに進むと気持ちいい!」「ここで盛り上がるんだ!」という発見がたくさんあります。好きな曲を分析してみたり、自分なりにコードを入れ替えてみたりすると、どんどん楽しくなって行くのではないでしょうか。

なお曲の構成を工夫することは非常に大事ですが、それぞれのパートにおけるリズムやバッキングなどのアレンジも非常に重要ですね。アレンジとは楽器の構成、リズム、曲の展開などを変化させて、曲の印象を大きく変える手法のことですが、このアレンジについては以降の記事でご紹介したいと思います。

今回の記事が、「曲の構成とコード進行っておもしろいかも!」と思えるきっかけになったらうれしいです。頭で考えすぎず、まずは手を動かして、耳で感じてみましょう。新しい音の世界が広がるかもしれませんね!

おすすめ記事

作曲や打ち込みにおすすめのDAW

MOTU DP

Steinberg Cubase

デジランドの記事内でも使用しているおすすめソフト音源

人気のソフト音源

この記事を書いた人

デジランド・デジタル・アドバイザー 坂上 暢(サカウエ ミツル)

学生時代よりTV、ラジオ等のCM音楽制作に携り、音楽専門学校講師、キーボードマガジンやDTMマガジン等、音楽雑誌の連載記事の執筆、著作等を行う。

その後も企業Web音楽コンテンツ制作、音楽プロデュース、楽器メーカーのシンセ内蔵デモ曲(Roland JUNO-Di,JUNO-Gi,Sonic Cell,JUNO-STAGE 等々その他多数)、音色作成、デモンストレーション、セミナー等を手がける。