フォノイコライザーとは?

レコードを再生する際に欠かせない「フォノイコライザー(Phono Equalizer)」略して「フォノイコ」。よく「フォノイコライザー搭載のレコードプレーヤー」なんて言葉を聞きますが、ではいったい「フォノイコライザー」とはそもそも何でしょうか?

最初に結論を申しますと、フォノイコは、レコードプレーヤー(ターンテーブル)で再生された微弱なアナログ信号を、音楽として聴くのに適したレベルやバランスに調整するための専用アンプ(増幅器)のことです。

ではなぜフォノイコが必要になるのか?

とみなさんも思いますよね?その理由は、

レコードの音は“特別な補正”をして記録されているから

アナログレコード(以降:レコード)には、実はそのままの音が記録されているわけではありません。音楽信号をそのままレコードに刻むと、いろいろな問題が発生します。そこでレコードに音を刻む際には、低音を小さく、高音を大きくして記録されているのです。

低音を小さく、高音を大きくして記録している理由

- 物理的な制約(低音による振幅の問題)

低音(ベースやバスドラムなど)が強いままでレコードに刻むと、溝の動き=振幅が大きくなりすぎて、盤面にたくさんの曲を収録できなくなってしまいます。また、針が溝から飛びやすくなるトラブルも起きやすくなります。 そこで、低音は小さくして記録しているのです。 - ノイズ対策(高音部の強調)

レコード特有の「サーッ」というノイズは主に高音域だけに現れます。

そこで、高音を強調して記録し、再生時に元に戻すことで、ノイズの存在感を減らし音楽をクリアに聴こえるようにしています。 - 統一ルール「RIAAカーブ」

この低音カット・高音強調の補正(イコライジング)は、1950年代から「RIAAカーブ」という世界標準のルールで行われています。どのレコードもこのカーブに基づいて制作・再生されているので、世界中どこでも同じように聴くことができるのです。

上記のように“補正されたまま”では、レコードの音はバランスが大きく崩れた状態のままになっていて、そのまま再生すると、

- 音が小さすぎる

- 低音が弱い/高音が強すぎる

- そのままスピーカーで鳴らすと不自然

という現象が生じてしまうのです。これを元のバランスに戻すのが「フォノイコライザー」の役割というわけです。

フォノイコライザーの主要な役割まとめ

- 微弱なフォノ信号を増幅(ラインレベルまで上げる)

- RIAAカーブに基づいて正しい音のバランス(周波数特性)に戻す

フォノイコライザーがなければ、レコードの音は「静かすぎて不自然」あるいは「高音がきつい」ままになり、レコード本来の豊かな音楽体験が味わえません。

フォノイコライザーはどこにある?

- 【ターンテーブルに内蔵】している機種もあります⇒LINE OUTが備わっておりそのままアンプのLine Inに接続できます。中にはフォノイコのON / OFFを切り替え可能な機種もあり、PHONO / LINE切り替えスイッチが装備されている機種もあります。

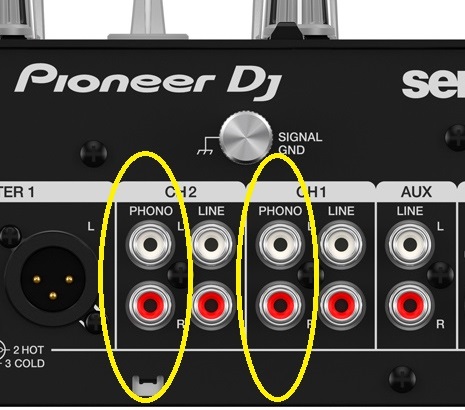

- 【アンプに内蔵】している場合は「PHONO 入力端子」があります。

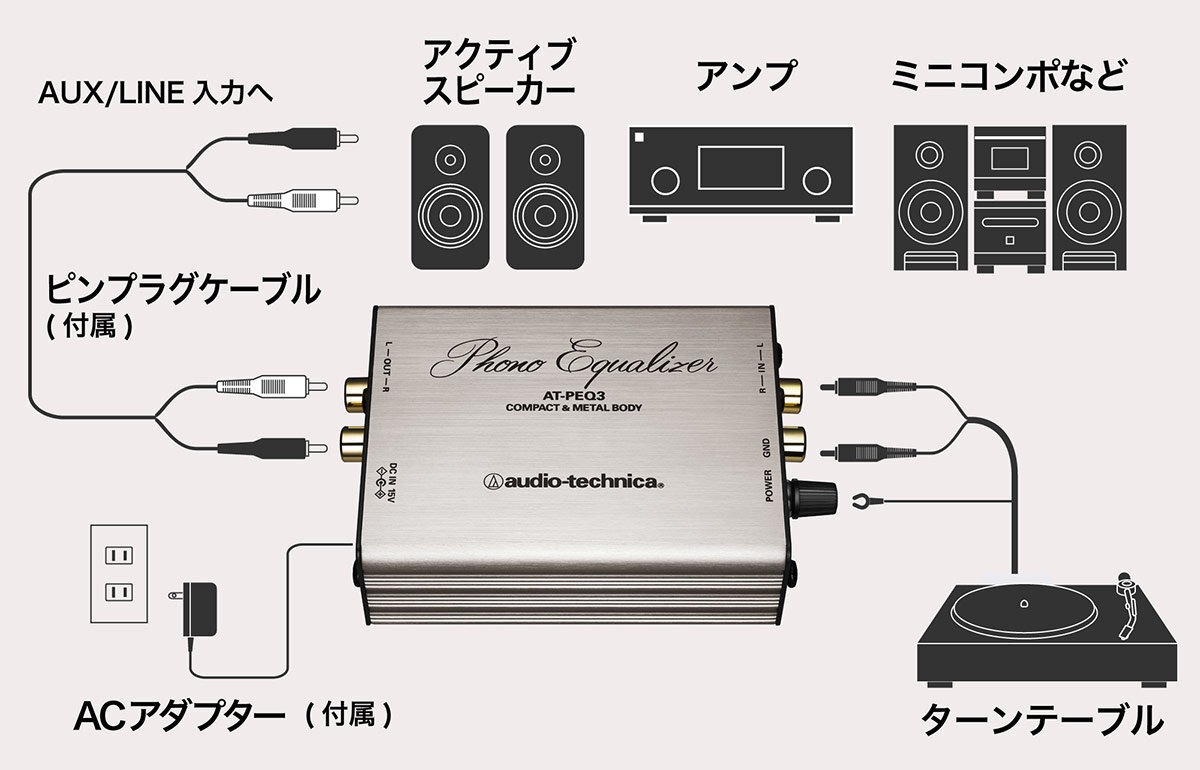

- フォノイコライザー単体として、外付け型も存在し、アンプやスピーカーにつなげて使うこともできます。外付けをわざわざ使う理由は、

- 高音質を求めてシステムをグレードアップしたい時

- 接続機器の都合(アンプやスピーカーにPhono入力がない時)

- カートリッジやサウンドの個性にこだわりたい時:カートリッジはVM型(MM型)、MC型の2種類があります。

などがあるでしょう。

audio-technica AT-PEQ3(MC型のカートリッジを取り付けたレコードプレーヤーには使えません。)

接続例

| MMカートリッジ | MCカートリッジ | |

|---|---|---|

| 構造 | 可動磁石(ムービングマグネット) | 可動コイル(ムービングコイル) |

| 音の特徴 | 太く元気、扱いやすい | 繊細、高解像度 |

| 交換針 | 容易 | 難しい/不可 |

| 出力 | 高い(3〜6mV) | 低い(0.1〜0.5mV) |

| フォノアンプ | 標準でOK | MC対応が必要 |

| 価格 | 安価~中級 | 中級~高級 |

まとめ

というわけで「フォノイコライザー」は、レコードの音を「正しい音」で楽しむための必要不可欠な存在です。レコードに記録されている音は、物理的制約やノイズ対策のため意図的に補正されており、フォノイコライザーによる補正を経て、はじめて本来の音楽を私たちは楽しめるのです。