楽器の調整について

音が綺麗にならない、コードが押さえにくい等々…楽器が弾きにくいと感じた事はありませんか?

楽器を調整する事によってこれらの悩みが解決する可能性があります。

それは…反りと弦高の調整です!!!

この2点をしっかりと調整していれば、今までの弾き心地とかなり変わります!

実際にどの様に変化するのかそれぞれ見ていきましょう。

①ネックの反りについて

楽器の調整においてまず一番初めにネックの反りを調整します。

他が100%完璧に調整出来ていても、反りが正しい状態でなければ全て台無しです!

では正しい反りとはどのような状態なのでしょうか?

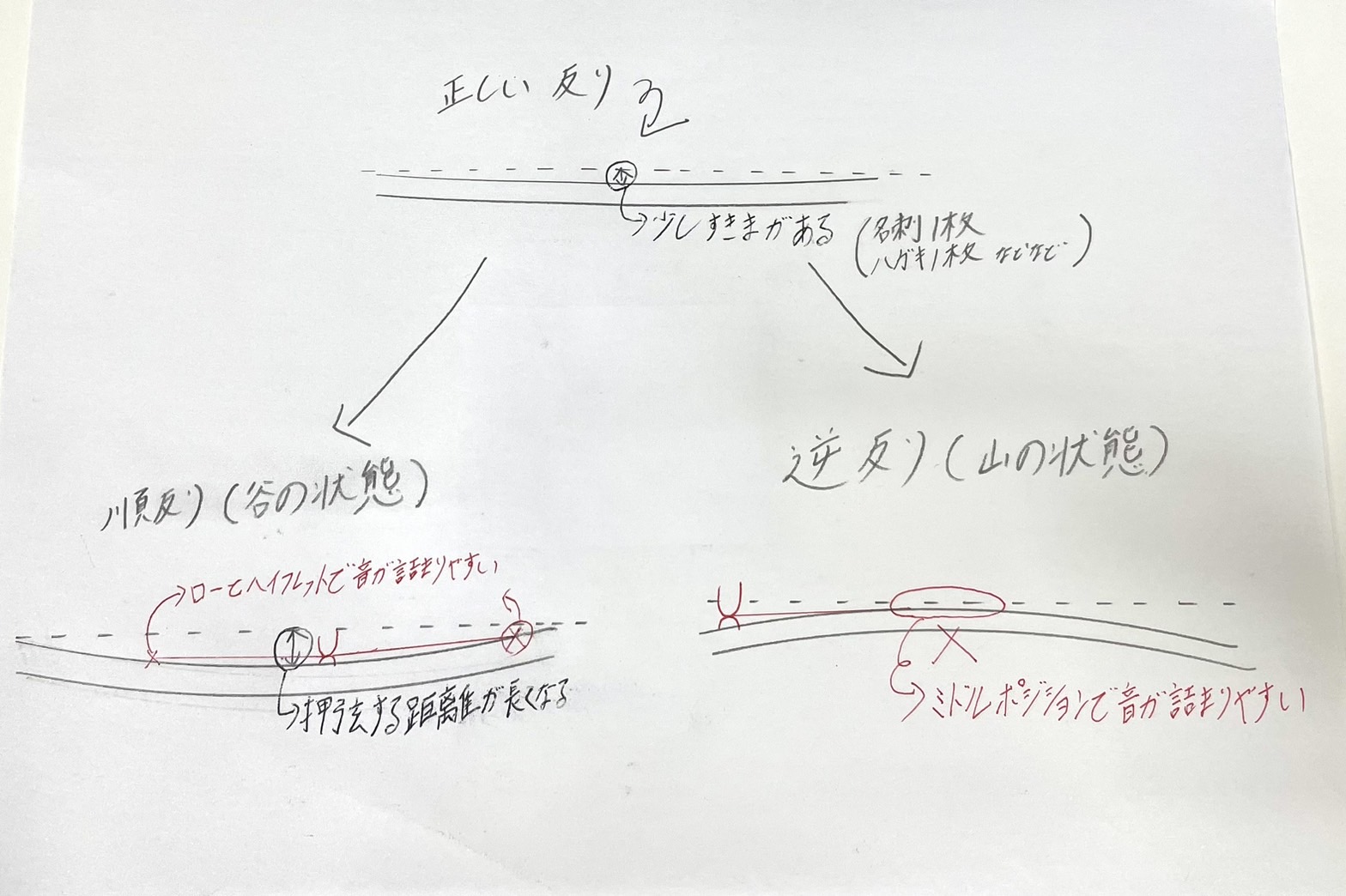

手書きですが簡単な図を用意しました。

まずネックには順反り(谷の状態)と逆反り(山の状態)と基本的に2種類状態があります。

適切な反りの状態は若干順反りな状態です。

1フレットとジョイントフレットを同時に抑え、真ん中(大体7~9フレット周り)に名刺1枚分やハガキ1枚分くらいの隙間があるのが丁度いい状態です。

これが順反り過ぎるとローポジションとハイポジションで音詰まりやビビりが起きやすくなり、逆反りだとミドルポジションで音詰まりが起きやすくなります。

反りが適切に調整できていないと弦高を合わせても意味がなくなります。

しかし楽器の状態は千差万別で、同じやり方でも通じないこともあります。

その時は臨機応変に対応していきましょう。

②弦高について

ネックの反りが調整出来たら、弦高調整に入ります。

ここで予め知っておいてほしい事は弦高の高さに絶対の数値はありません!

メーカーによって弦高は違いますし、極端な話音がしっかりと出ていれば例え1mmしかなくとも問題ありません!

弦高の高さによってメリット・デメリットがあるので、簡単にですがご紹介します。

弦高が高い

- メリット

①テンションがかかり、音に張りがでる

②サスティーンが得られる

③フレット間のビビりが起こりにくい

- デメリット

①押弦に力がいる

②チョーキングがやりずらくなる

弦高が低い

- メリット

①速弾きやタッピングなどテクニカルな奏法が弾き易い

②テンションが和らぐので押さえやすくなる

- デメリット

①テンションが和らぐことで音の張りとサスティーンが乏しくなる

②音詰まりやビビりが起こりやすくなる

などが挙げられます。

弦高の高さによって得られる効果や弾き心地が変わる為、自身のプレイスタイルに合わせて調整しましょう。

調整手順

①チューニングをする

チューニングは普段通りで大丈夫です。レギュラーでもドロップでも構いません。

②ネックの反りを正す

前述したネックの状態になるように、トラスロッドを回して調整をします。

③弦高を確認し、必要に応じて調整する

調整をする前に弦高をメモしておくと、調整後に音詰まりやビビり等不具合が起きてしまった際に元に戻しやすくなります。調整後はチューニングが狂うので都度チューニングし直しましょう。

④各弦で音詰まりが起きていないか確認する

各弦でビビりや音詰まりが起きていないか確認をする。

指板アールのキツイものやアーミングを多用する人はチョーキングをした際に音が詰まるか一緒に確認をしましょう。

実際に弦高調整をしたものを見て見ましょう。

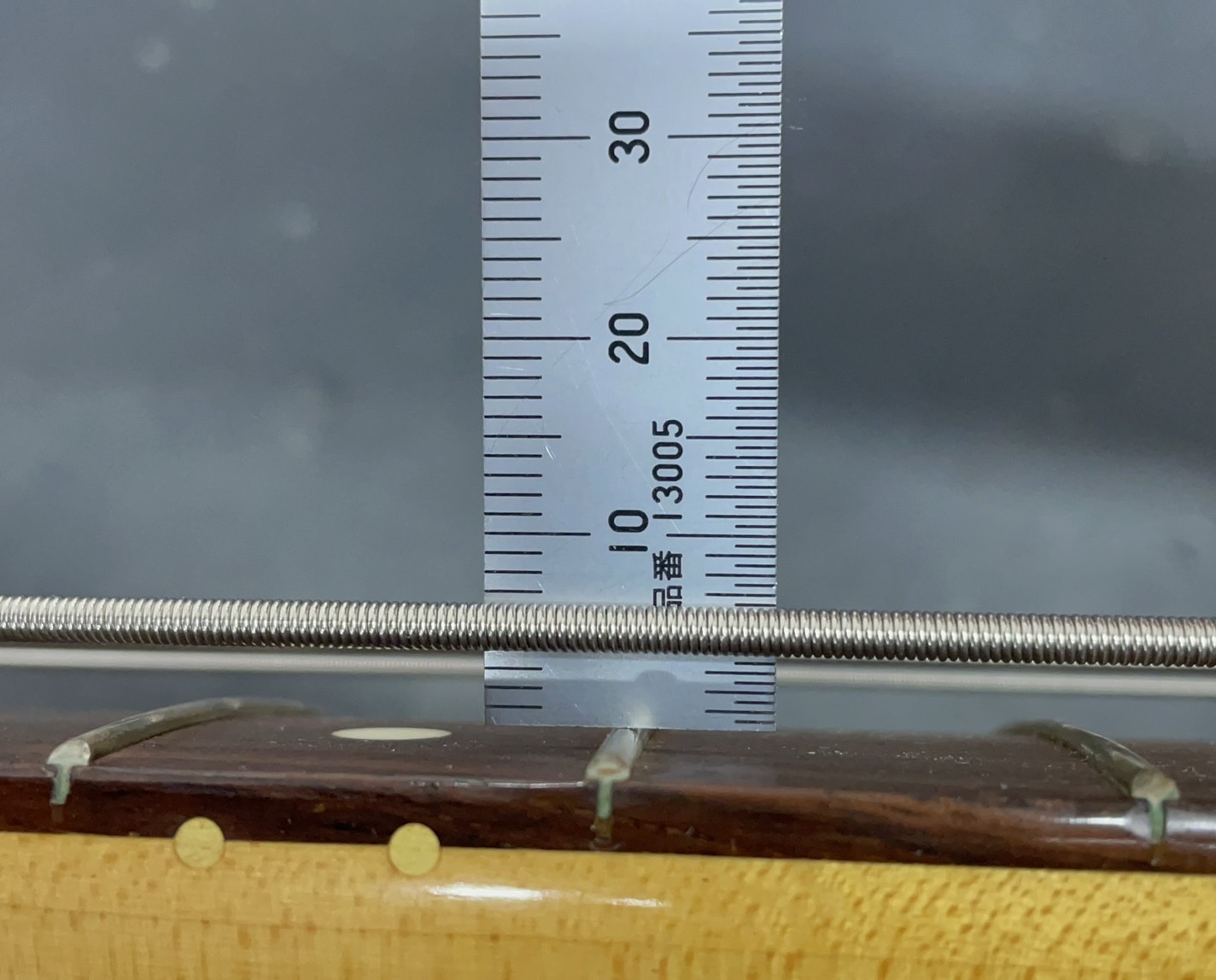

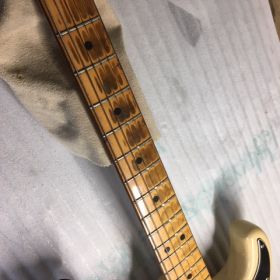

今回ご紹介する楽器はこちら!

Fenderのプレシジョンベースですね!こちらは弦高調整のご依頼でお預かりしております。

調整前の弦高は4mm程でかなり高い状態です。

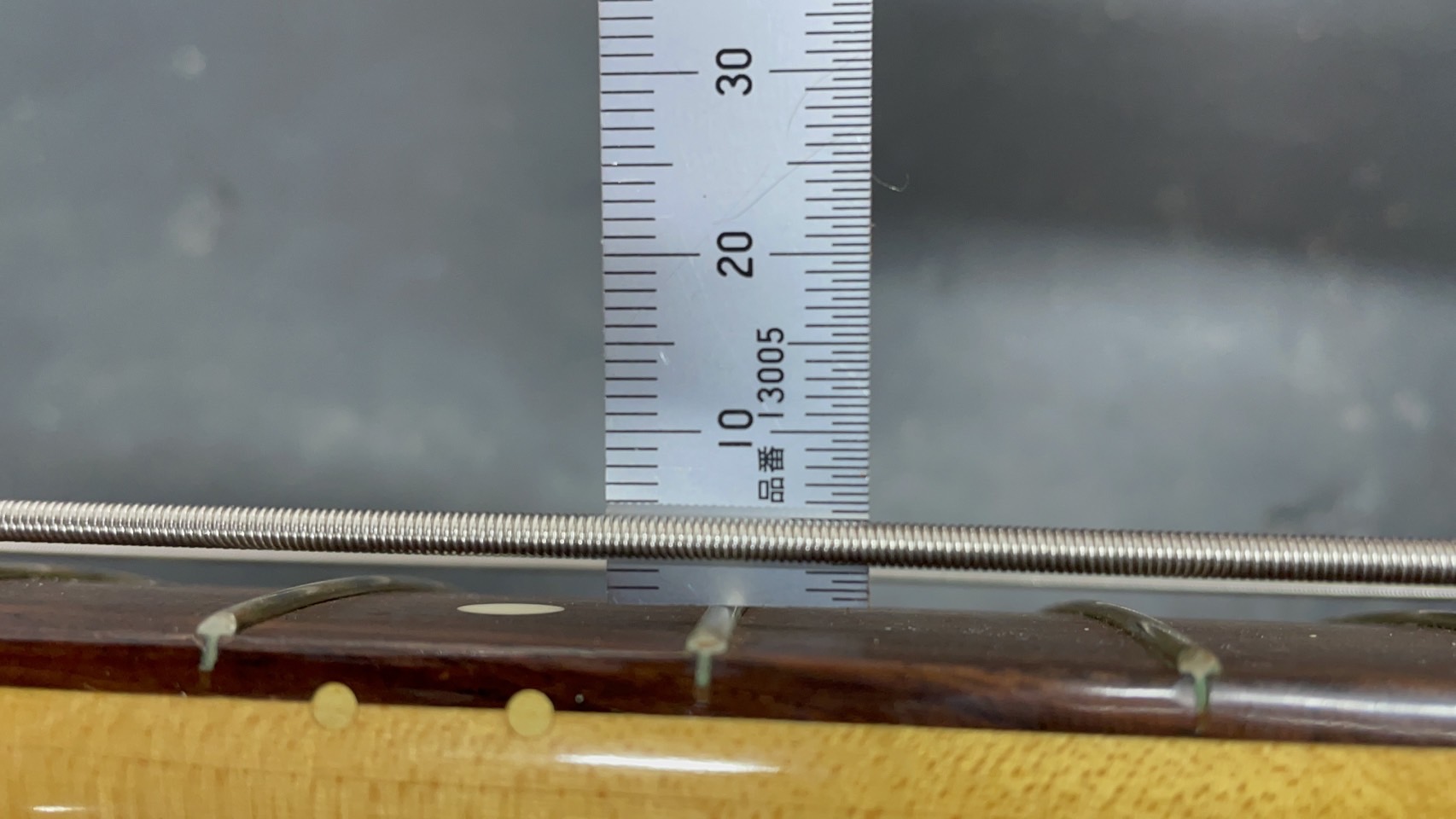

これをしっかりと調整するとこうなります。

2つの画像を見比べるだけでもかなり変化したのが見て取れると思います。

mm単位の話なので数字だけだと実感がわかないと思いますが、実は大きく変化してます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

細かい変化でも楽器の状態は大きく変化します。

正しい状態で弾く事で、ストレスフリーな音楽ライフを楽しめるようになります。

調整のご依頼、相談などあれば是非島村楽器浅草橋ギター&リペア店までお問い合わせください。

一同お待ちしております。

記事中に表示価格・販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その価格・在庫状況は記事更新時点のものとなります。

店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。

始めたばかりでわからない、なんとなく聞きにくい…。そんな悩み・気掛かりを解決します!私と一緒に楽器について学んでいきましょう!