スイッチ配線の高みを目指して

今回はリペアの事例ではありませんが、修理する上で気を付けている事の一つ。

配線の取り回しについて話していこうと思います。

配線修理って実は直すこと自体は結構簡単なんです。

モデルによって基本の配線は決まってて、ストラトはこう。レスポールはこう。みたいに配線方法自体は調べればすぐに出てきます。(メーカーやモデルによって変わっている事も多いので注意!!)

それを見てちゃんと同じように配線すれば誰でも音を出すことは意外と難しくありません。

(そこからどういった原理や意図でその配線が組まれているのか理解すればカスタマイズも可能になっていきます。)

僕ら技術者はそこから何歩か踏み込んで、研究と研鑽を怠らずに日々修理をしていますが、今回はその中でもレバースイッチの配線に焦点を当てて紹介します。

そもそも配線の綺麗さという概念自体が割と日本人的な考え方でもあり、某大きなメーカーでも綺麗に配線されていることは意外と少ないです。

ですが、やはり綺麗に配線されていたほうが気持ちが良いですし、何かトラブルがあった際の原因究明がしやすい利点もあります。

元々僕は下記のような配線をしていました。

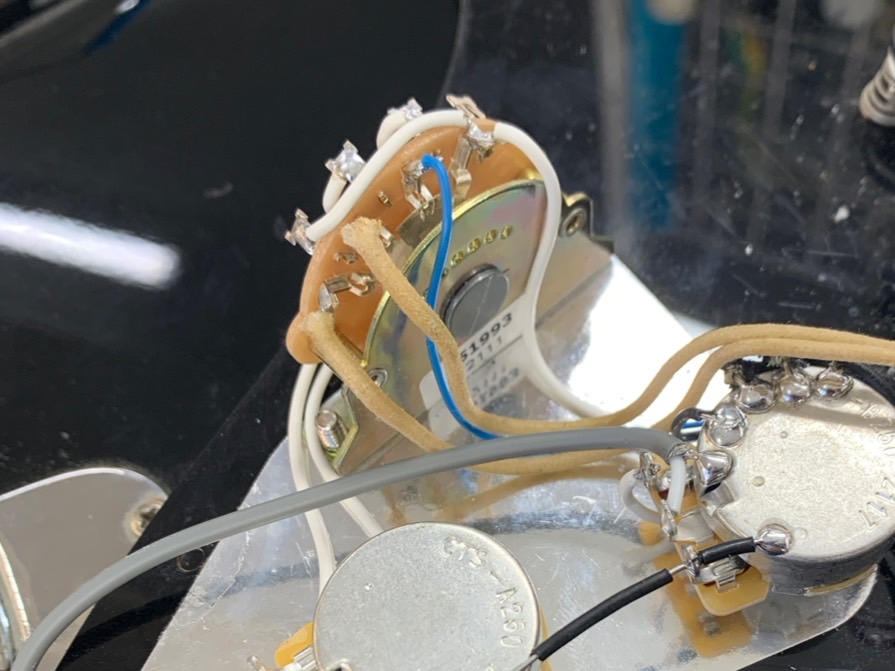

これでも十分綺麗だと思っていましたが、とあるギターの配線を見たときにビックリしたのがこちらです。

まだまだ経験の少ない自分ではありますが、大きなメーカーの製品でここまで綺麗なのは初めて見ました。

それもそのはずで、このギターも所謂国産ハイエンドと呼ばれる価格帯のギターでした。

やはり日本人…恐るべし…。

良いものはすぐ真似するのが性分なので、他の修理品でも取り入れてみたり、

元の配線が短いときは逆側から通してみたり、

場合によって取り入れる前の配線方法をするときも多いので、都度状況を見てどういう配線方法が美しいか研究の日々は続いていきます。

今回は単に綺麗さという側面で話しましたが、線材の余計な長さを残さないことで、ノイズを拾いにくかったり、音の劣化が少なかったりと利点は多いです。

配線は特にお返ししてからお客様が見ることは余りない部分ではありますが、いつかお客様がピックガードを外した時、裏のパネルを開けた時に感動していただけたらいいなと思いながらこれからも日々配線していきます。

記事中に表示価格・販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その価格・在庫状況は記事更新時点のものとなります。

店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。

「毎日弾いてるし違和感ないけど不調かも?」「久しぶりに使うけど大丈夫?」など、一人で迷う前にまず持ってきてください!お客様に合わせた修理内容をご提案します!