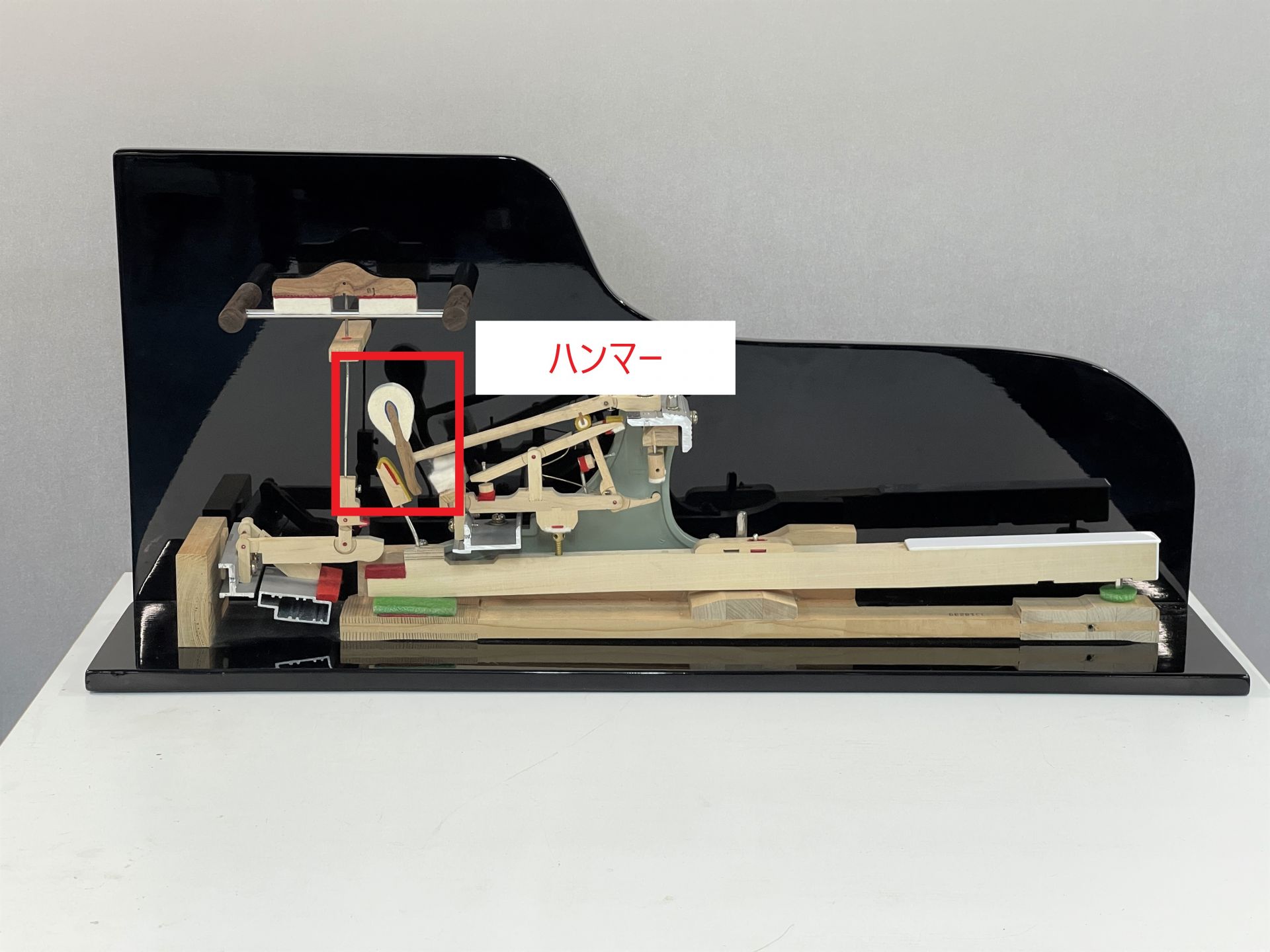

弦を叩くハンマー

今回は、ピアノが打弦楽器とも呼ばれる要因となっている”ハンマー”についてご紹介します。

ハンマーとは

通常、ハンマーというと工具のハンマーを思い浮かべるかと思いますが、

ピアノにおいては、弦を叩く、フェルトを圧縮した部品のことをハンマーと呼んでいます。

このことから、ピアノは打弦楽器とも呼ばれています。

ちなみに、ピアノ1台分のハンマーフェルトには、およそ3頭分の羊の毛が使われています。

ハンマーへのアプローチ

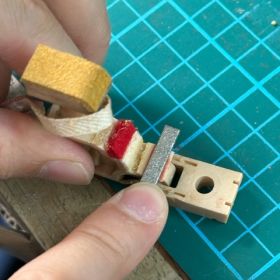

ハンマーは演奏していくなかで、何度も弦を叩くため弦溝(げんみぞ)と呼ばれる弦の跡が付きます。

ピアノは1つの音に対して、低音域では1~2本、中音域からは3本の弦が張られています。

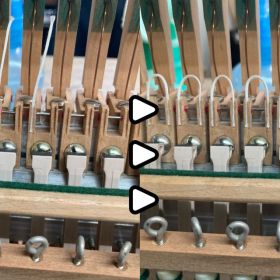

写真のハンマーは高音のものなので、張られている弦の数と同じ3本の弦溝が確認できますね。

使用頻度が多かったり使用年数が長いと、その分ハンマーが弦を叩く回数は多くなるため、弦溝はどんどん深くなっていき音にも影響が出てきます。

一般的には、ハンマーを削るファイリングという、ハンマーの整形を行いながら弦溝を整えていく作業を行いますが、

弦溝が深すぎて、ファイリングを行うとハンマーが小さくなりすぎてしまう場合には、新しいハンマーに交換することもあります。

ハンマーが小さくなりすぎるとフェルトの弾力が落ちてしまい、音の伸びが悪くなったり音量が落ちてしまったり、演奏に支障が出てきてしまうからです。

ハンマーの状態によってアプローチの仕方が変わってくるのです。

アクションを取り出す

ハンマーの状態を確認するために、まずはアクションを出します。

ピアノの屋根を開ければ弦の下にハンマーが見えますが、ハンマーの状態を詳しく確認するためにはアクションを取り出す必要があります。

まずは屋根を開けて鍵盤蓋などを外していきます。

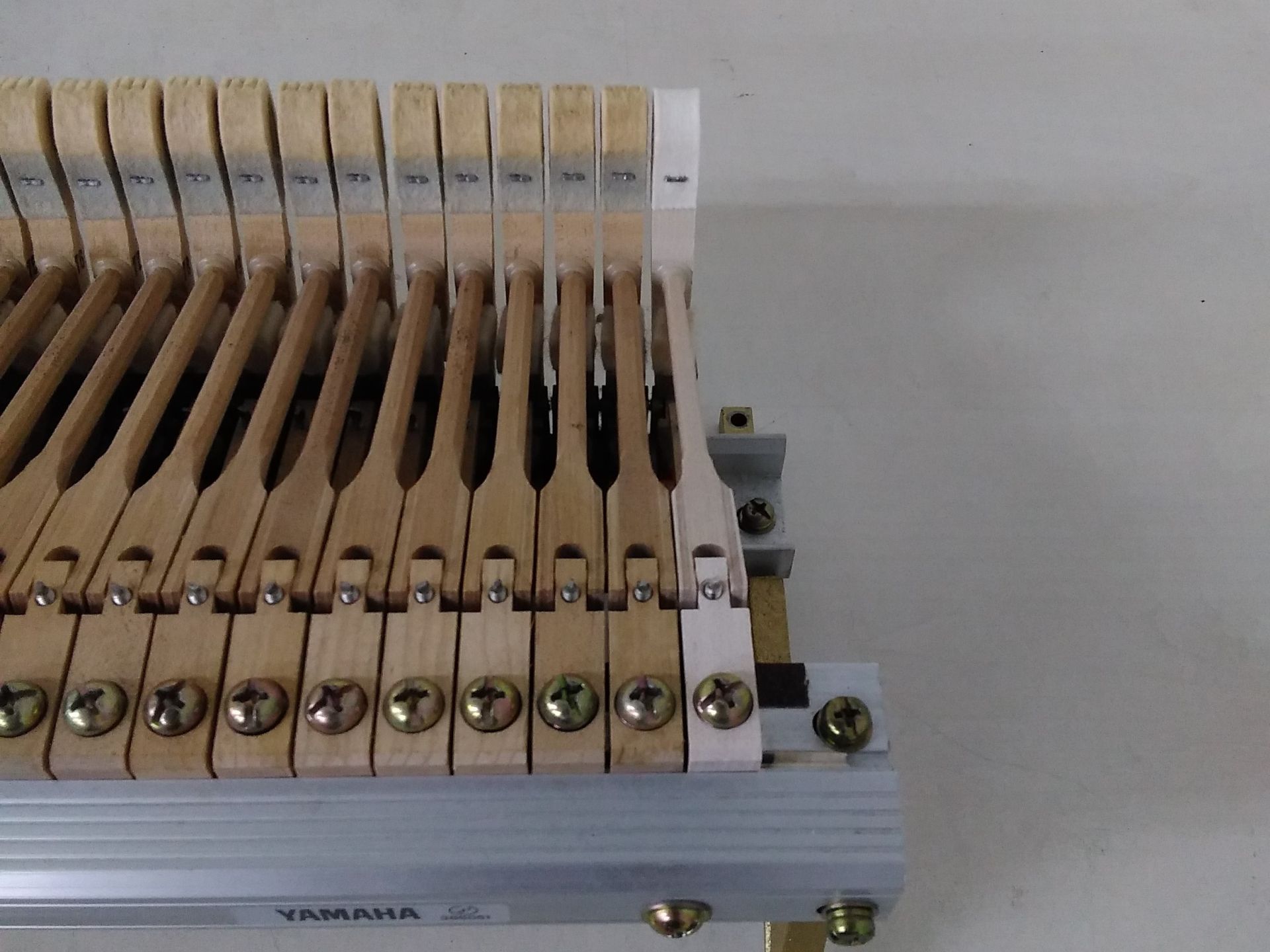

外装を外すとアクションが取り出せるようになります。

こうして中を見てみると、ピアノの主な材料が木材である事が良くわかります。

ハンマーの状態

それでは、ハンマーの状態を確認していきましょう。

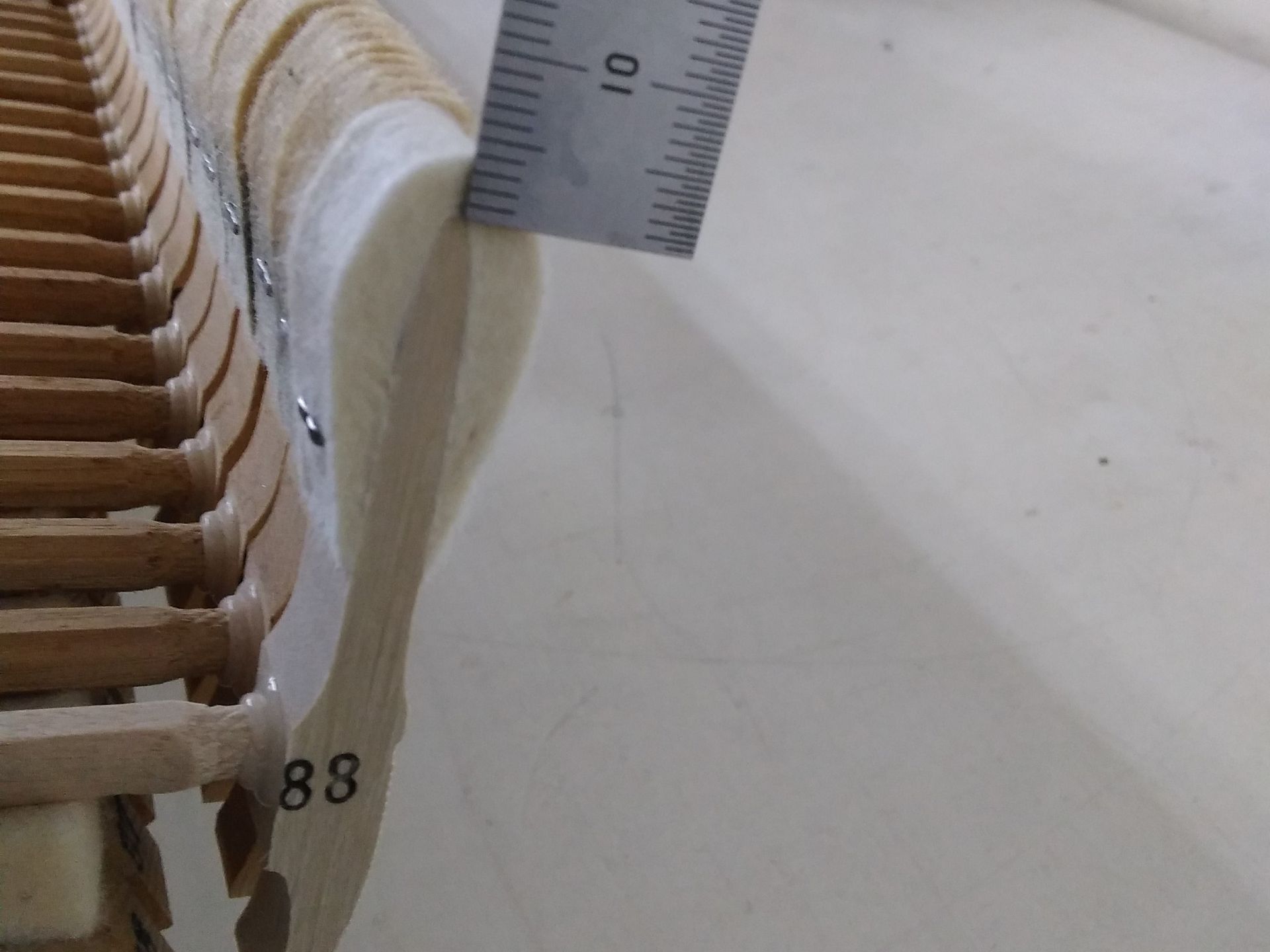

ピアノのハンマーの大きさは、低音の1keyが一番大きく、最高音88keyが一番小さくなっています。

基本的には、一番小さい最高音88keyのハンマーの状態でファイリングを行うのか、新しいハンマーに交換するのか判断します。

まず、最高音88keyのハンマーフェルトの肉厚を確認します。

ファイリングによってハンマーが小さくなりすぎていないか、これからファイリングをする余裕があるかの確認です。

スケールをあてて確認すると3mmほどありますね。

肉厚としては十分です。

次に、同じハンマーの弦溝の深さを測ります。

こちらは1mmほどあります。

今回のハンマーは肉厚は十分にありますが、弦溝が深すぎるため、

ハンマーを削って整形するファイリングを行ってしまうと、ハンマーがとても小さくなってしまいます。

先程も説明しましたが、

ハンマーが小さくなりすぎるとフェルトの弾力が落ちてしまい、音の伸びが悪くなったり音量が落ちてしまったり、演奏に支障が出てきてしまいます。

そのため、今回はファイリングではなくハンマー交換を行います。

ハンマー交換

交換自体はシンプルです。

ハンマーをとめているネジを外し、もとのハンマーを取り外します。

新しいハンマーを取り付けネジでとめます。

新しいハンマーは肉厚も十分あり、見た目も綺麗になります。

ハンマーを交換しただけでは、まだ音の伸びや音量などにバラつきがあるため、

この後は整音作業を行い、音を揃えていきます。

気持ちよく演奏する為にも、ピアノを良い状態に保つのはとても大切です。

ご自身のピアノに関して気になる事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

| 【お問い合わせフォーム】 |

記事中に表示価格・販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その価格・在庫状況は記事更新時点のものとなります。

店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。

もうひとりの長谷川です。3歳からピアノを習い始め現在もレッスンに通っています。演奏者としても技術者としても一途にピアノに向き合っています。