割れた塗装を直す【見えない所で実は……その2】

皆様こんにちは、梅雨ですね。

洗濯物の部屋干しで匂いがムンムンする時期だと思います。

服の黄色い皮脂汚れも匂いの原因らしいので、買い替えたり漬け洗いするのもいいかもしれませんね。

さて、今回はピアノの塗装の修理です……

と言っても、組み立てたら見えなくなっちゃう部分なんですけどね。

”見えない”シリーズには相応しい箇所だと思うんですよ。

鍵盤蓋奥丸

今回は鍵盤蓋の奥側、通称「奥丸」と呼ばれるパーツです。

グランドピアノにはありません。アップライトピアノ特有のパーツです。

この上に「上前板」と呼ばれる大きいパネル上の外装パーツが乗っかります。

「奥丸」の名の通り、その多くは曲面を描いているパーツです。

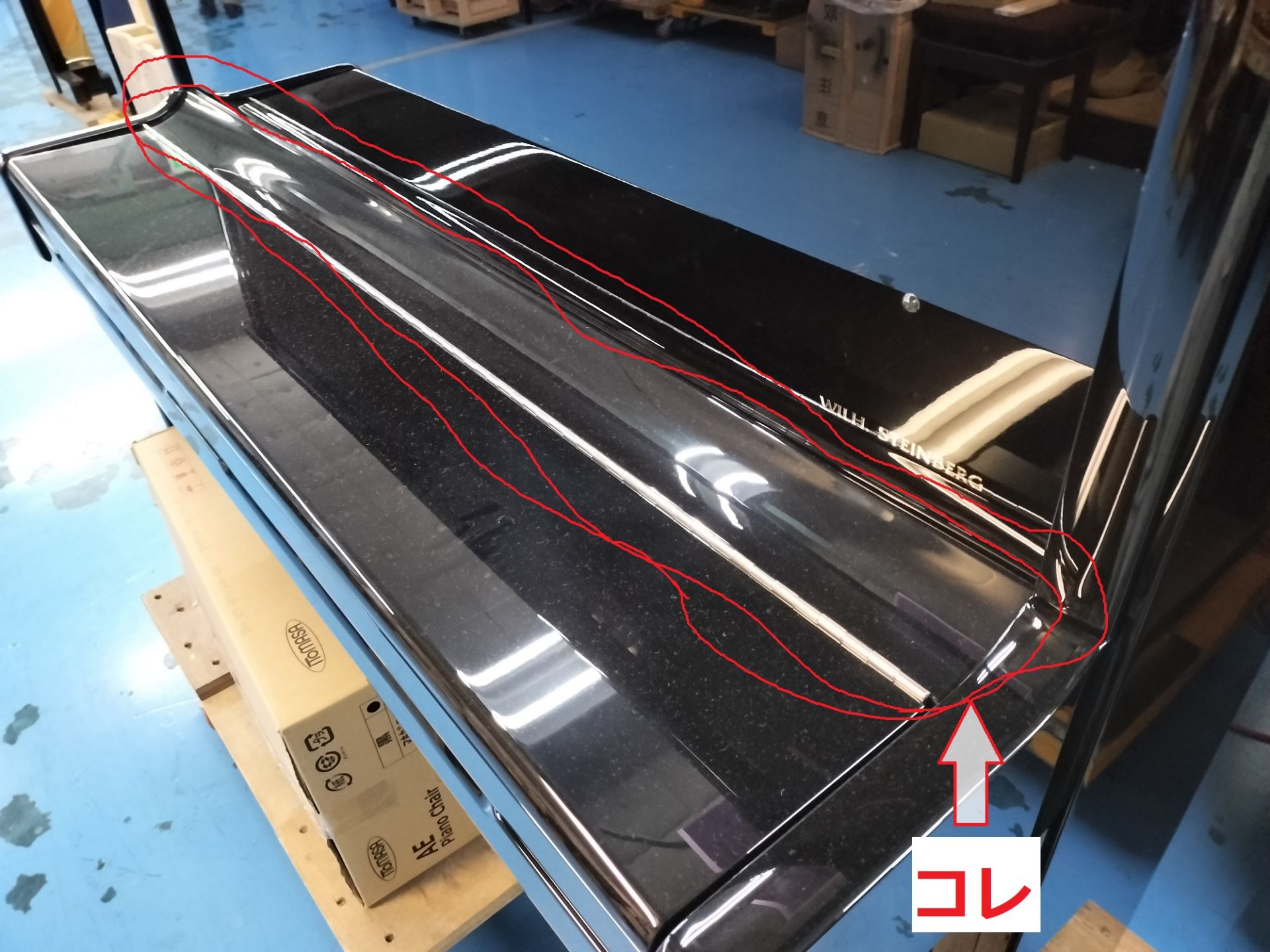

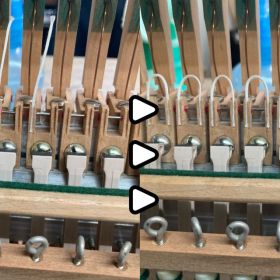

1枚目はWILH.STEINBERG(公式サイト)のピアノです。

2枚目は別のピアノですが、上前板を外した状態です。アクションが露出していますね。

修理を行うb113を見る

今回修理するのはYAMAHAのb113。

コストパフォーマンスを追求しつつも、ヤマハのサウンドとクオリティが凝縮されたインドネシア製のシリーズです。

「奥丸なのに丸く無いじゃん……」と思うかもしれませんが、「奥丸」です。

そしてコレをばらしたものがこちら。

一見何もなさそうに見えますが、あるんですよこれが。

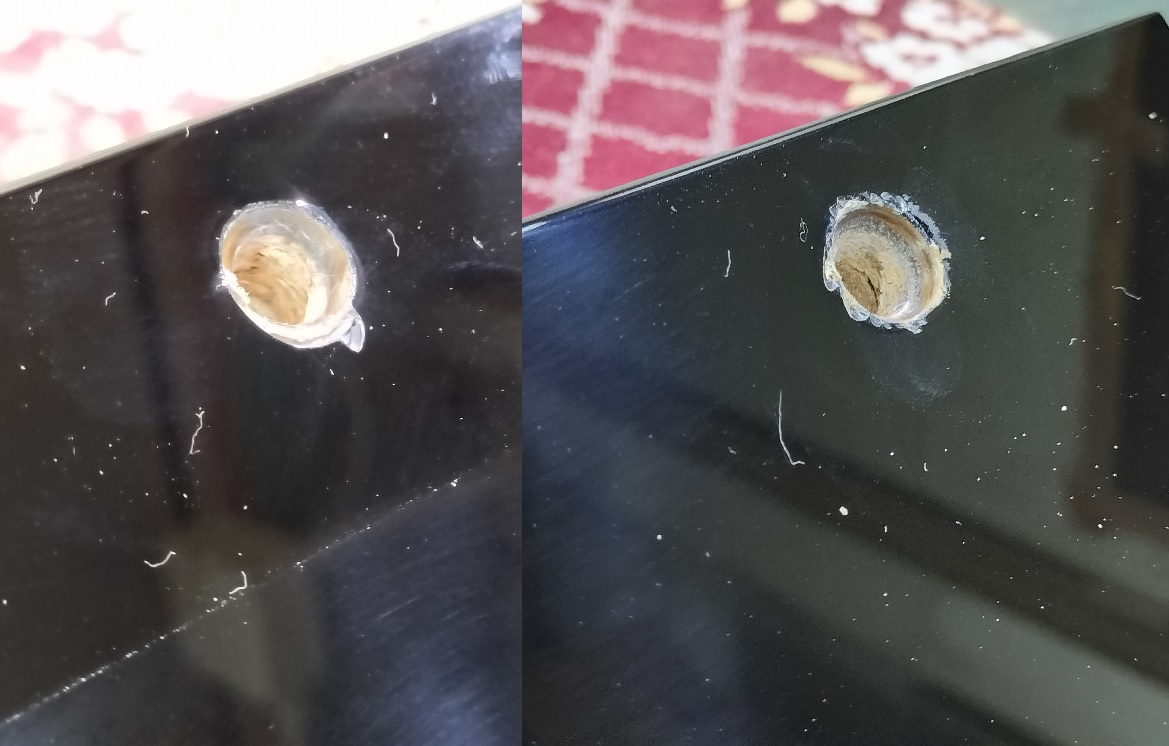

上前板を載せる際のガイドとなるダボ穴です。

塗装のひび割れと、そこから発生したと思われる塗装の剥がれがあります。

そのまま放置していても機能上大きな問題にはなりませんが、調律などの際外装の付け外しなどで亀裂に引っ掛けて、そこから一気にパリパリっと剥がれてしまう危険性も。

ぐずぐずになった塗料は雑音の原因になる可能性があります。

というわけで、修理を行います。

修理

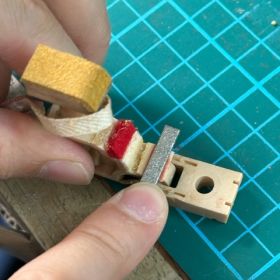

では早速修理開始……とここでルーターを取り出す。

スイッチオォォン。ヴィィィィ。

なんと、傷を大きくえぐり始める。

すでに崩れてしまった塗料をあらかじめ取り除かないと、修理が完了してもそこからまた割れてしまったり、またある程度整形を行わないと新しい塗料が上手く馴染まないことがあります。

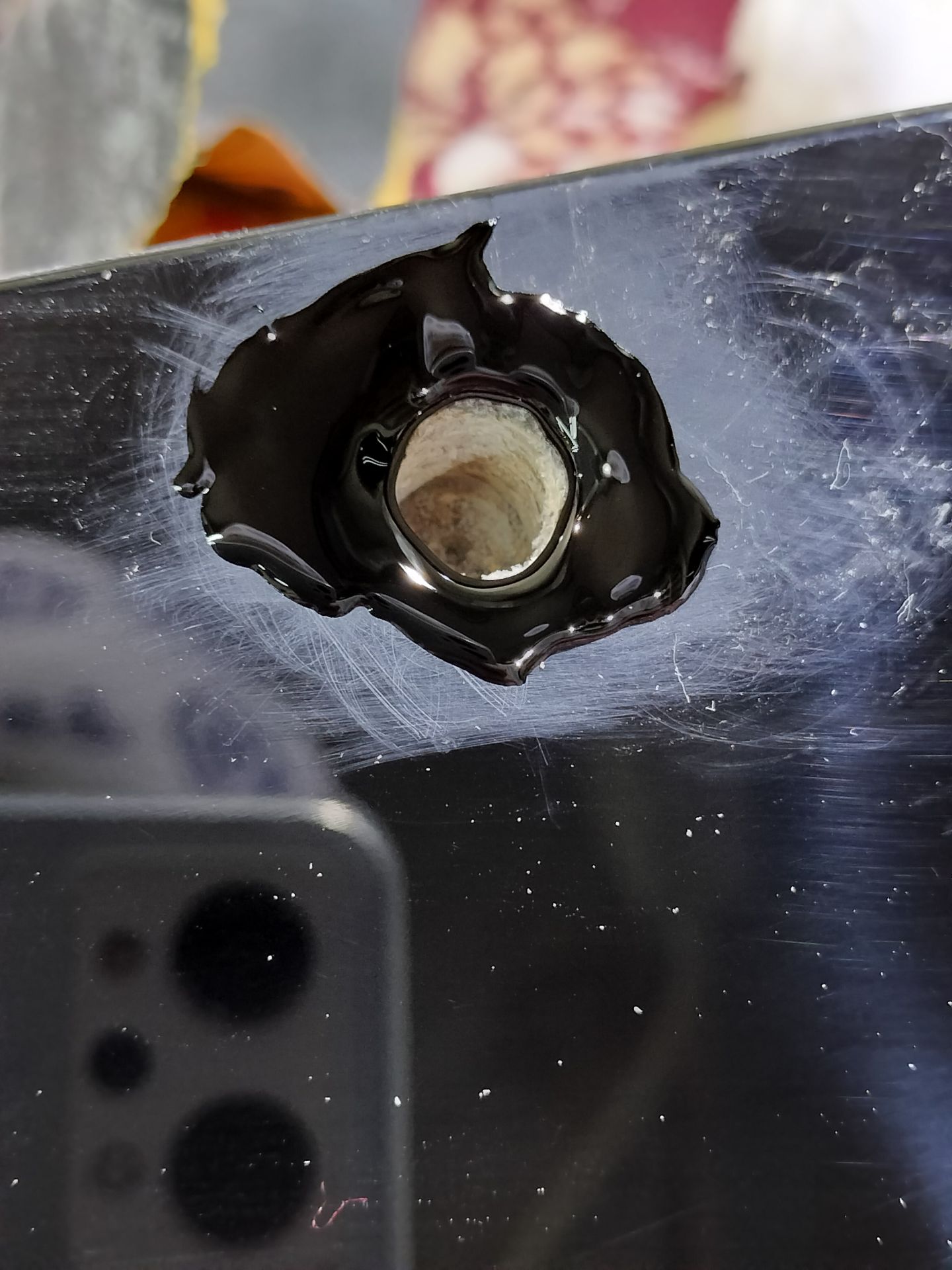

お次は紙やすりでガシガシ傷を付けちゃいます。

こんなに荒らして大丈夫なのか。(しかもピント甘い)

大丈夫です。こうすることによって新しい塗料が馴染みやすくなり、修理の境目が目立ちにくくなる効果もあります。

漆黒のドロドロ

余談にはなりますが、ね〇ねる〇るねって粉が各2種類ずつありますね。「1ばんのこな」と「2ばんのこな」を全部一緒くたに混ぜて凄いことになったこと、ありませんか?

私はうっかりやってしまった事があります。

さて、ここからは黒い塗料を盛りつけます。

これはピアノの塗面と同じポリエステル塗料です。

そこへ「禍々しい黒い液体」と「清い感じの透明な液体」を1滴ずつ混ぜ混ぜ。

それぞれ黒い液体は「促進剤」、透明な液体は「硬化剤」と呼ばれるものです。

この2液の化学反応でポリエステル塗料が硬化します。

2液を混ぜたタイミングから硬化が始まっていきます。さあ、硬くなる前に塗料を盛り付けていきます。

埋める

上記で作った塗料を、さきほど散々荒らした(処理をした)傷の上に爪楊枝で盛り付けていきます。

盛り付け終わったらマスキングテープをして塗料がこぼれない様にしつつ、半日~丸1日程置きます。

削って均す

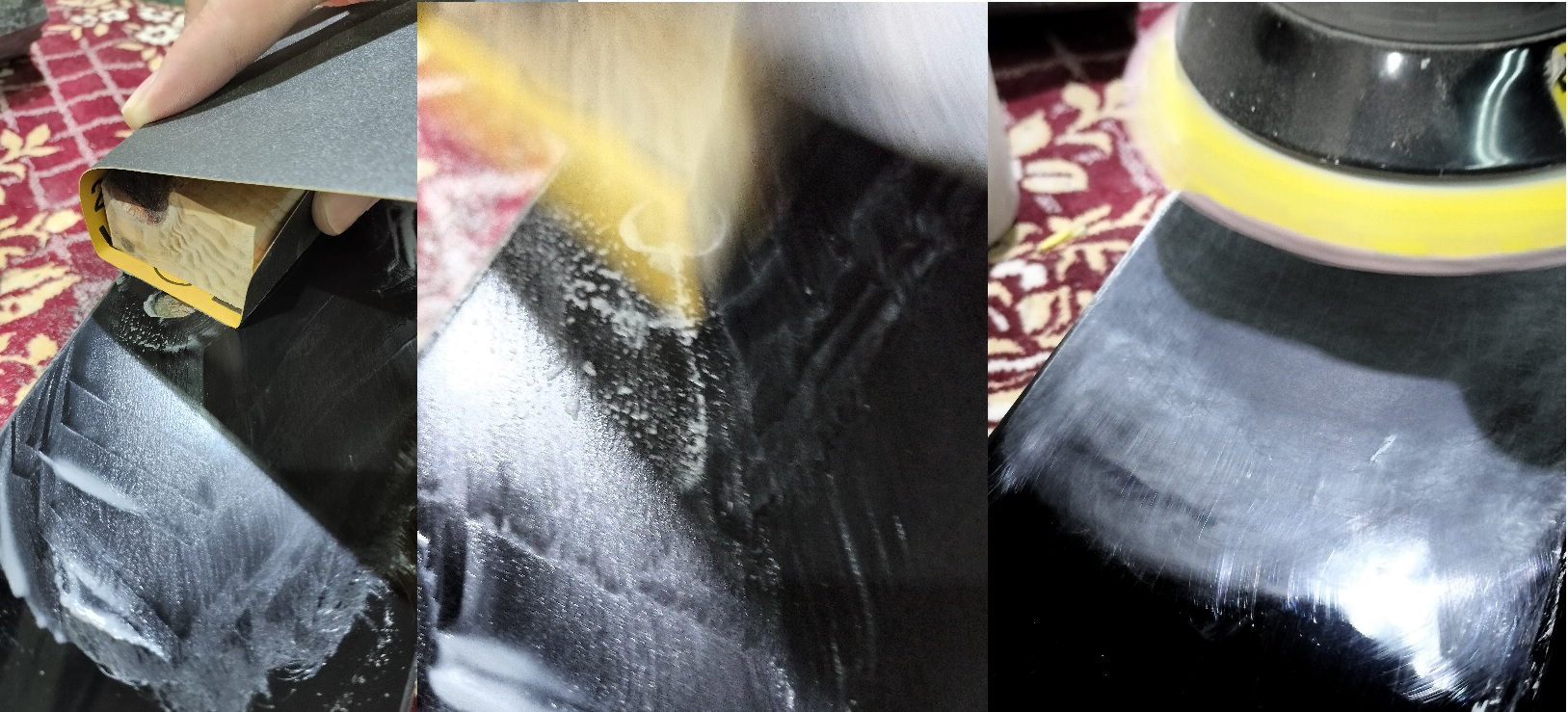

さて、一晩置いてある程度硬化しましたので、削って均していきます。

ひとまず表面は平らになりましたが、盛り過ぎてしまったところがダボ穴側へ出っ張って邪魔になっていますので、かっこいい穴に仕上げます。

またルーターの出番です。今度はやすり仕様。

穴を成形します。

ばっちり決まったぜ(ドヤッ)。

この後はポリッシャーを使用し表面にツヤを出していきます。

ポリッシャーとは

塗装の艶出しや研磨を行う際に使う工具です。

塗装を扱う場所には大体置いてあります。

先端が綿もしくはネル生地、ウールもあります。

これがグルングルン回って表面の塗料の凸凹を削り取り、塗装の艶を出します。

因みにネル(=フランネル)は17世紀ごろから作り始められたそうです。

仕上げ、完成へ!

このままでは艶がなく真っ白なので、ポリッシャーで研磨をして仕上げます。

完成!

境目がほとんど分かりませんね。いやぁ我ながらウマいウマい(自画自賛)。

最終的には上前板を載せてしまうので分からなくなっちゃうんですけどね。

見事に隠れてしまいました。

でもいつか調律師さんが外装を開けた時に見られる部分です。

そんな見えない部分でも、こだわりをもってお直ししております!

お困りごとがあれば、お問い合わせフォームよりご相談ください。

記事中に表示価格・販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その価格・在庫状況は記事更新時点のものとなります。

店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。

島村楽器の店舗ホームページ・ブログなどに掲載された、ピアノ修理・調律やメンテナンスに関する記事をご紹介します。