ブリッジピンが抜けない・・・そんなあなたに

アコースティックギターを弾いていたら、誰しもが一度は直面する問題。

ギターを始めた人だけではなく、ある程度慣れた人でも悩むこともあるだろう事柄。

そう、「ブリッジピンが抜けない問題」。

事あるごとに「抜けないんだけど…」と問い合わせがやってきます。

「ブリッジピンプラー」というアクセサリーも販売されていますので、それを使用すればいいのですが、

中には持ってないよ、とか、場合によっては、「それでも抜けない!」ということもあります。

では、どうするか。

ということを書いていこうと思います。

使用するもの

結論から言ってしまいますと、個人的にはブリッジピンプラーは持ってません。

買ったことも1回あるかなという程度、使った記憶は・・・、ほぼないです。

用意するものは、

ギタークロス &/or ニッパー。

それだけです。

&/orとしているのは、両方を使ったり使わなかったりするからです。

とりあえず、これらさえあれば何とかなるという認識で大丈夫です。

1. てこで抜く

いつもやっている手法からご紹介します。

もちろん、弦を完全に緩めてからですよ。

ブリッジピンの上部の丸い部分と、ブリッジに差し込む部分の間にあるくびれ部分にニッパーの刃を入れ込みます。

ちょうど、下図の通りです。

ここでポイントは刃(実際に切れる部分)をピンに当てるわけではないということです。

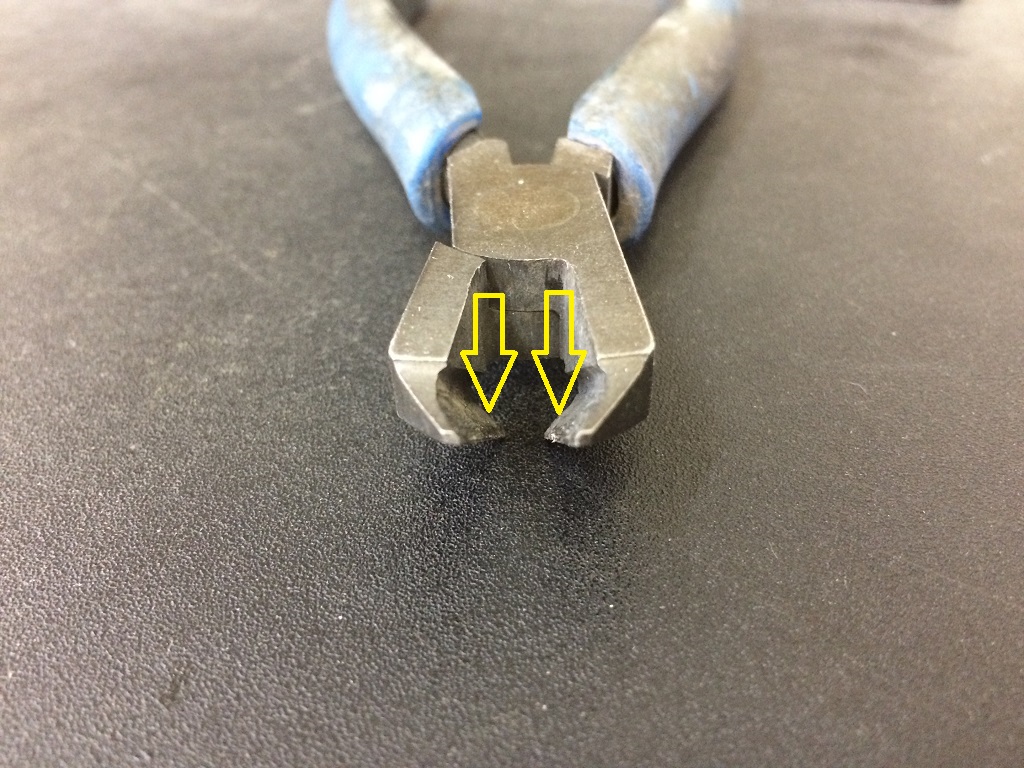

ニッパーの刃の口を広げると、このようになっています。

黄色の矢印の部分、刃の上側でブリッジピンの上部を支えるという感じです。

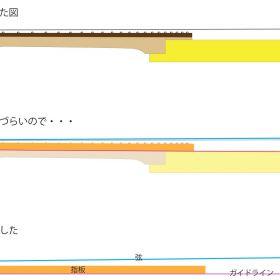

上図のような持ち方になるように、ブリッジの前方、サドル側からブリッジピンをニッパーで持ちます。

そして、このままニッパーのグリップをボディトップ側に倒していきます。

当然ですが、ニッパーのグリップを握りこんでしまう=刃を閉じてしまうとブリッジピンが切れてしまいますので、注意してください。

サドルを支点にして、てこの原理でブリッジピンが上がってきます。

ニッパーの口を開く→サドル側からピンのくびれにニッパーの刃先を入れる→ニッパーを倒す、の3ステップ。

これで素早く、簡単に抜くことができます。

サドルを支点にしちゃって大丈夫?という疑問があるかと思います。

サドルはアコースティックギター弦のテンションを点で支えられるだけ強度があります。

また、ニッパーの刃は下向きにはついていませんし、この方法でサドルにあたる面は丸くなっています。

ピンを抜こうとする力は丸い面が当たり、圧力も点ではなく分散されるため強度面でも傷をつけるという面でも問題ありません。

心配であれば、サドルの上にギタークロスを2-3回折って挟むとよいでしょう。

2. 「抜かず」に「押す」

手元にニッパーがないけど今すぐ抜かなきゃならん、という場合には別の方法もあります。

すごくシンプルな方法です。

引いてだめなら押してみようという理論です。

ブリッジピンを押す・・・、どこから?

ボディの中からです。

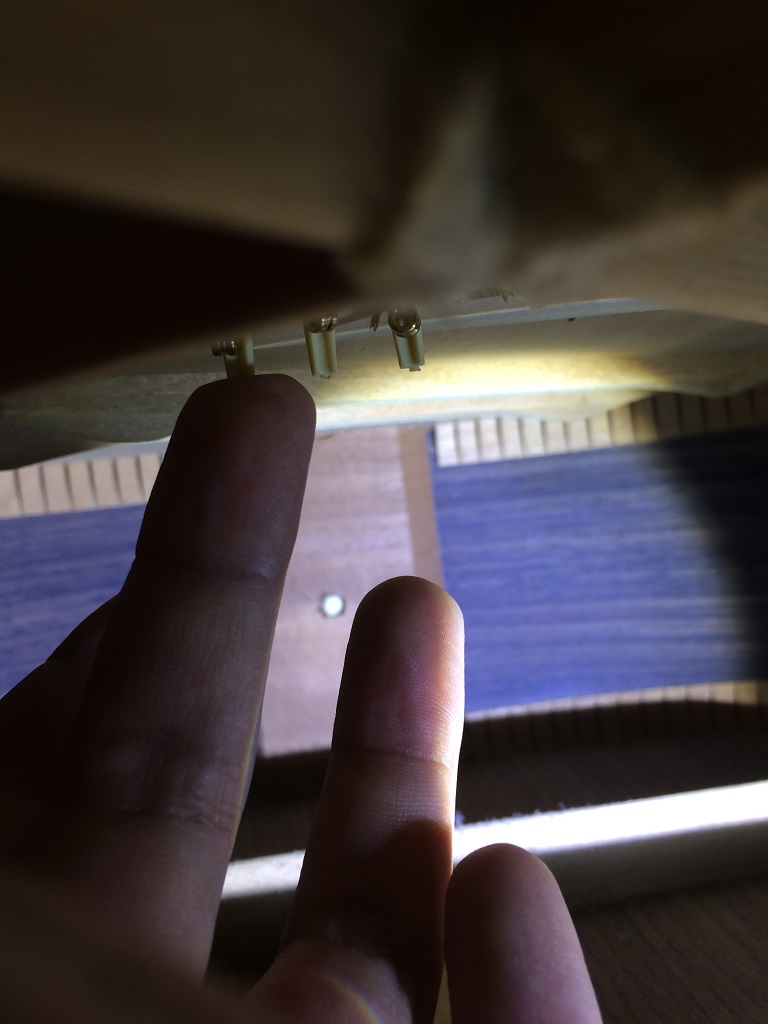

ブリッジピンと弦がついた状態でボディの中をのぞいてみましょう。

こういう感じで、大きな空洞が広がっています。

そこからぴょこんとブリッジピンが飛び出している形になります。

はっきりと飛び出しているので、サウンドホールから手を入れ、手探りで探してもブリッジピンの位置はすぐにわかります。

で、探り当てたら、

グイっと押せばブリッジピンが飛び出します。

わかりやすいように素手で押すような写真になっていますが、そのまま押すと指が痛いので、ギタークロス等を何重か指に巻いておくとよいでしょう。

引き抜こうとすると固くて難儀しますが、押すと案外抜けてくれます。

ボディの内部構造ですが、トップ材のブレーシング等は強固に接着されていますので、よっぽどな無茶なことしない限りは何ともありません。

エレアコの場合は配線が出ていたりしますが、ゆっくり手を入れていけば大丈夫です。

こちらも勢いよく無理やり引っ張らなければ線が切れたりすることはありません。

それでもダメなら・・・

上記の方法のいずれかでほぼ大抵のブリッジピンは抜けます。

使用するものも、ギターのメンテナンスで良く使うものだけですので、困ったら一度トライしてみてください。

これでもダメなら、本格的な対処が必要かもしれません。

お気軽にご相談ください。

記事中に表示価格・販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その価格・在庫状況は記事更新時点のものとなります。

店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。

ギターの世界を渡り歩いてきた関西人が名古屋に見参!!インテリジェンス溢れるノリと勢いで今日もギターを蘇らせ、新たな命を吹き込んでいきます。