日本のピアノの歴史①&ヤマハグランドピアノの特徴

ピアノと言えば「ヤマハ」。

この言葉を何度耳にしたことでしょう。

日本国内はもちろん、世界中の多くの人々に親しまれ、高い評価を受けているヤマハのピアノ。

しかし、その長い歴史や発展の過程、そしてヤマハならではの特徴について、詳しくご存じの方は意外と少ないのではないでしょうか?

本記事では、日本におけるピアノの歴史をたどりながら、ヤマハという企業がどのようにしてピアノづくりを発展させてきたのかを解説します。

また、ヤマハグランドピアノのラインナップやその特徴についても詳しくご紹介します。

ピアノに興味がある方、これからピアノを選ぼうと考えている方にも楽しんでいただける内容となっておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。

ピアノの歴史&ヤマハの歴史

■舶来品だったピアノ

まずここでピアノの歴史を確認いたしましょう!

ピアノのルーツとなる楽器は複数存在しますが、1709年にクリストフォリが発明したというのが定説とされています。当時の鍵盤数は54鍵程度。

その後様々な改良がなされ、特に著しい発展がみられたのは、19世紀~20世紀中頃です。

産業革命がもたらした鉄鋼業の発展はピアノ内部のパーツを変え、ピアノは音域や音量を増大することに成功しました。

19世紀中頃にはほぼ今のピアノと同じような構造のものができました。

なお、鍵盤数の増加を音楽家で辿ると、モーツアルトは61鍵盤のピアノを使用、ベートーヴェンは作曲初期の61鍵盤から何度か取り換えており、後期には78鍵盤のピアノを使用していたようです。

さて、そんなピアノが日本に入ってきたのは、江戸時代です。現存する日本最古のピアノは、ドイツ人医師シーボルトが1823年に長崎出島に持ち込んだものとされています。

「シーボルトのピアノ」は熊谷美術館に展示されているようです。

しかし、当時はなんと言っても鎖国中。

日本で本格的にピアノが使用されるようになるのは、もう少々先となります。

文化的な転換点、ペリー来航!

日本の状況が一転するのが1853年のペリー来航!この時代に関する本を読んでいてよく目にするのが、「ペリー来航時の人々の驚き」です。

その1つに軍楽隊の音楽があります。当時の日本では三味線音楽などが主流であり、西洋音楽は日本人にとって未知のものでした。

そんな状況下、まず西洋音楽やピアノが入ってきたのは外国人居留地において。

例えば、横浜居留地では、山手公園での野外演奏、ピアノを備えた劇場のゲーテ座の開場、そこで行われた室内楽コンサートの記録等が残っています。

外国人を通して持ち込まれた西洋音楽やピアノは明治期以降、国の教育方針により、徐々に広がりを見せていくようになります。

輸入するものから生産するものへの変化したピアノ

当時ピアノやオルガン等の輸入を担ったのが、外国人居留地に拠点を置く外国人商会!

販売したピアノをメンテナンス・修理する外国人技師がいましたが、次第にピアノを輸入するという形から、パーツを輸入し組み立てるという方法に転換していきます。

ここで働く人々が日本に技術を伝えました。

1880年頃初の国産オルガンを製作し、後に西川風琴製作所を設立した西川虎吉が、その技術を学んだ一人でした。

ヤマハの歴史

さて、やっと本題!ヤマハのピアノ作りの歴史を確認いたしましょう。

なお、ここからの歴史等に関しては、その多くをヤマハの公式ホームページと、田中 智晃著「ピアノの日本史」を参考にまとめていることを先にお断りいたします。

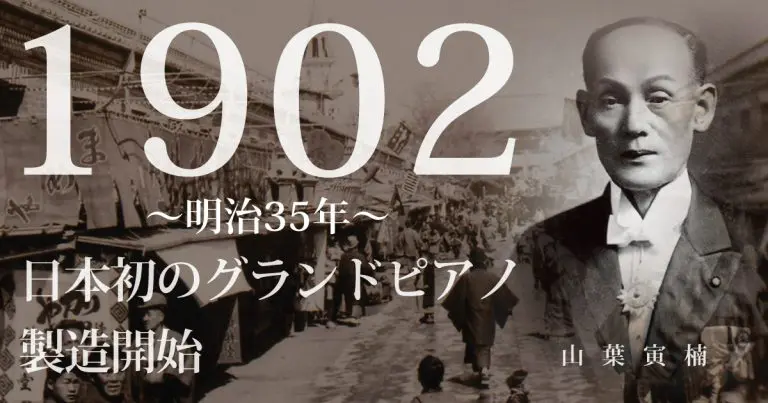

ヤマハの歴史は、1887年に修理工の山葉寅楠が小学校の壊れたオルガンを修理し、その後国産オルガンの製作に成功したことから始まります。

1897年に「日本楽器製造株式会社」設立、1900年にアップライトピアノ製造を開始し、米国視察なども経て技術力を高めます。

1902年にはグランドピアノの製造を開始。

1920年代にはベヒシュタイン社の技師をよんで技術を学ぶなど、品質の向上をめざしていきます。

1930年代の日本にはヤマハ、カワイの他に20を超える楽器メーカーがありましたが、そのとき既にヤマハは国内最大の楽器メーカーでありました。

(2023年ヤマハイノベーションロードにて撮影。初期のモデルと思われるヤマハピアノ)

戦後1954年にはヤマハ音楽教室の前身となる音楽教室が開始し、新たな需要を創出していきます。

1964年には海外初のヤマハ音楽教室を設立しました。

その後もヤマハのピアノ出荷台数はほぼ右肩上がりに増え、1979年には出荷台数のピークを迎えました。

なお、創業から100年目の1987年に「日本楽器製造株式会社」から現在の社名「ヤマハ株式会社」に名称を変更しています。

1987年より前に製造されたピアノをご覧いただくと、中には「NIPPON GAKKI」の文字が!

入社後、店頭の中古ピアノ(1985年製)の中にその文字を見た際には何だか感慨深いものがございました。

ヤマハグランドピアノラインナップ

ここで、現在のヤマハグランドピアノのラインナップを簡単に整理しましょう。

情報をまとめましたので、ご興味がある方はご覧ください。音やタッチに関しては、実際に店舗でご試弾頂けたら幸いです!

①コンサートグランドピアノ

CFX、CF6、CF4の3つが現行機種です。

YAMAHAグランドピアノ最上位機種CFXに関しては、2022年発売のモデルが現行。

孔あき譜面板仕様、独自の木材改質技術「A.R.E.」の導入などが特徴的です。(CFXの写真)

CF6、CF4については2011年1月発売、商品ページには<美が響く力。>というフレーズが目立ちます。

それまでのCFシリーズから設計が大きく見直され、強さと繊細さが意識されています

②グランドピアノ

SX Series(S3X、 S6X)、CX Series(C1X~C7X)、C3X espressivo、C Traditional シリーズ(C1TD、C3TD)といくつかのシリーズがあります。

C Traditional シリーズは、従来のCシリーズの仕様を引き継いだベーシックなシリーズ、CX SeriesはCシリーズをより発展させたシリーズで、共に2012年発売。

C3Xはヤマハグランドピアノの中でも1番人気のようです。

また、C2XにはチッペンデールモデルC2XCPもあります。

その他、2017年発売のSX Seriesはより表現力を追求したプレミアムシリーズ、2021年発売のC3X espressivoはSXシリーズに次ぐプレミアムピアノとして位置づけられています。

③コンパクトグランドピアノ

GB1K

奥行151cmと非常にコンパクトなグランドピアノで6畳間にも設置可能です。

ヤマハグランドピアノの特徴

ここまでヤマハについて色々見てきたわけですが、皆様はヤマハグランドピアノに対してどのような印象をお持ちでしょうか?

「明るい」「キラキラ」そんな風に表されることが多いように思います。

私個人としては、輪郭がしっかりとしていて弾いた音が思うように出てくれる「素直な」楽器、信頼感のある楽器という印象があります。

世界的な評価ということでいえば、巨匠スヴャトスラフ・リヒテルがヤマハのピアノに信頼を置いていたこと、上原ひろみさんがCFX弾いていることがよく知られています。

2015年の第17回ショパン国際ピアノコンクールでは、出場者78名中36名がヤマハCFXを選択し、公式ピアノ4社の中で最も多く選ばれたピアノとなったことも話題となりました。

また、ヤマハホームページに掲載されているCFXへのピアニストたちの声を見ると、完璧なアクション・精密・繊細などの言葉が並びます。

YAMAHAという強い個性をもちつつも、弾き手の個性を引き立てるピアノと言えると思います。

この背景には、下記のような要因があるのではないかと考えます。

- 湿度変化の激しい日本で培われた高い木材管理加工技術

- 主要な部品の加工から組立てまでを一貫して担っていること

- 1930年代から既に音響実験室を設置するなど、一貫して科学的・客観的データをピアノ作りに取り込んできたこと

- ヤマハテクニカルアカデミーで技術者を養成していること

これらが、ばらつきの無さ、正確さを生み出し、どのピアノを弾いてもYAMAHAの音だ!

と思わせる唯一無二のYAMAHAらしさを実現させているのではないでしょうか。

YAMAHAのはっきりとしつつ温厚さを持った音色、良い意味で真面目で弾き手に寄り添ってくれる点、しっかりと底に付く感じのタッチ感が魅力的だと思いました。

終わりに

今回はヤマハが誕生するまでのピアノの歴史、ヤマハピアノの歴史、ヤマハグランドピアノのラインナップを簡単にご案内いたしました。

少々固い文章、失礼いたしました!長々と書いてしまいましたが、ピアノは1台ずつ弾いてみないと正直分かりません!!

傾向として、ヤマハピアノは、はっきりきらきらとした音・弾き切った感触のあるしっかりとしたタッチ感がお好みの方におすすめだとは思います。

ただ、この記事を読んでヤマハピアノにご興味を持たれた方には、ぜひご自身で色々なピアノを弾いてみて頂きたいです!色々なピアノを全国の島村楽器でお試しいただければと思います!

*この記事を書いた人*

イオンモール天童店ピアノ担当 松本夏歩(まつもと かほ)

2023年新卒入社。黒光りする姿・特別感がかっこいい!そんな憧れからピアノを習い始め、ピアノ好きが高じて仕事にしてしまったタイプの人間です。

私にとってピアノを買ってもらった日・家にピアノが来た日は非常に大切な思い出です。

入社2年間で多くのアップライトピアノ・電子ピアノ販売に携わらせて頂きました。

今後も多くの方にとって特別な1台になるであろうピアノを一緒にお選びできることを楽しみにしております。お気軽にご相談いただければ幸いです!

【参考】

- 田中 智晃(2021)「ピアノの日本史」名古屋大学出版

- 伊東 信宏(2007)「ピアノはいつ ピアノになったか」大阪大学出版

- 倉田 喜弘(2015)「日本史リブレット 近代歌謡の軌跡」

- 齋藤 龍(1991)「横浜・大正・洋楽ロマン」丸善株式会社

https://www.asahi.com/articles/ASQCZ74KHQCXTZNB005.html

https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamaguchi/20240507/4060020017.html

https://www.rekihaku.city.yokohama.jp/koudou/see/kikakuten/2003/54

https://www.tokyo-np.co.jp/article/333245

https://www.yamaha.com/ja/musical_instrument_guide/piano/trivia/trivia007.html

https://museum.min-on.or.jp/collection/detail_G00173.html

https://wave.pref.wakayama.lg.jp/bunka-archive/senjin/yamaha.html

https://download.yamaha.com/files/tcm:39-1124089

https://www.tfm.co.jp/nature/index.php?catid=4589&itemid=192984

https://jp.yamaha.com/products/contents/pianos/grand_pianos_jp/comment/index.html

https://www.yamaha.com/ja/musical_instrument_guide/piano/trivia/trivia004.html

https://jp.yamaha.com/sp/pianist-lounge/interview/hiromiuehara/p2/