ピアノのハンマーが違うと何が違う?アンダーフェルトと音色の秘密

ピアノの音色の違いといえば、よく「メーカーによる違い」や「木材の違い」が挙げられますが、実は「ハンマー」も重要な役割を担っているのはご存知でしょうか!?

ピアノのハンマーとは、弦を叩いて音を鳴らすためのフェルト(羊の毛)でできた小さなハンマー状の部品で、ハンマーの質や種類、作り方によって音色が変わります。

この記事では、さまざまなハンマーの種類と役割について解説し、さらに歴史あるハンマーメーカーについても少し触れながらご紹介します!

そもそもフェルトとは?

ピアノのハンマーに使われている「フェルト」は、羊の毛でできており、ピアノの音色に大きな影響を与える重要な素材です。フェルトの歴史は長く、紀元前数千年に遡る歴史を持つと言われています。

フェルトとは、繊維を圧縮して固め、柔軟性と弾力性を持たせた布の一種で、ピアノのハンマー部分に欠かせない材料です。

このフェルトが、ピアノの音色の特徴的な暖かさや豊かさを生み出す要因となっています。

ピアノのハンマーは、鍵盤を押すことによって弦を叩く役割を果たしていますが、その衝撃を和らげるためにフェルトが使われています。

フェルトは、音のクッションのような役割を果たし、硬すぎず、柔らかすぎず、絶妙なバランスで弦を叩きます。このため、フェルトの質や厚みがピアノの音色に大きな影響を与え、例えば、フェルトが柔らかすぎると音がこもり、硬すぎると鋭い音が出てしまいます。

ですので、長期間メンテナンスされていない弾き込まれたピアノの音が「ギャンギャン」(金属音が目立つ)するというのはこのためです。

フェルトは、通常羊の毛を中心に製造され、その繊維の絡み具合や密度が音質に直接関係します。

高品質なピアノでは、より厳選し精密に作られたフェルトが使用され、ピアノの表現力を最大限に引き出します。

このフェルトの特性が、ピアノにおける音色、演奏者の表現力にどれほど影響を与えるか、深く理解することは、ピアノの音楽性を知る上で非常に重要な要素の一つです!

「ピアノのハンマーの基本」アンダーフェルトとは?

ピアノの音は、ハンマーが弦を叩くことで生まれます。

このため、ハンマーの形状や素材が異なると、弦に伝わる力が変わり、それによって音色や響きが変わってきます。

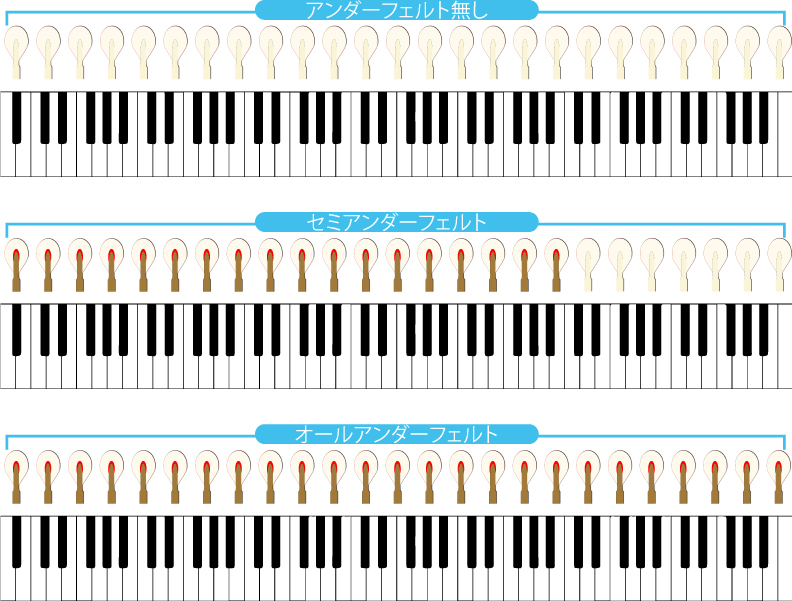

ハンマーのフェルトには、単純なフェルト構造のものと、アンダーフェルトが使われているもの、そしてセミアンダーフェルトと呼ばれる作りのものなどがあります。

アンダーフェルトとは?

ハンマーのフェルトには通常のフェルトの他に、内側に「アンダーフェルト」と呼ばれる固い層が入っているものがあります。

これは、フェルトの耐久性や弦を叩いたときの音色を調整するために用いられるもので、特に中低音域にアンダーフェルトが施されていることが多いです。

強く弾いたときにアンダーフェルトの芯があることで音がしっかりとした発音になり、響きも豊かになります。

アンダーフェルトなしのハンマー

一方で、アンダーフェルトがないハンマーもあります。

アンダーフェルトがないことでフェルトが柔らかく、軽やかな音を生み出しやすくなります。

小型で軽量なアップライトピアノでは、アンダーフェルトなしのハンマーが用いられることが多いです。

セミアンダーフェルト

セミアンダーフェルトとは、中低音域にはアンダーフェルトを入れてしっかりとした響きを持たせる一方で、高音域のハンマーにはアンダーフェルトを入れない構造を指します。

これにより、低音の深みや安定感と、高音の軽やかさが両立されるため、多くのピアノでこのタイプのハンマーが使われています。

オールアンダーフェルト

全てのハンマーにアンダーフェルトが入っているピアノもあります。

傾向としては高級機種や上位機種に搭載されているケースが多くあります。

ハンマーフェルトの理想である『内硬外柔』が全ての音域に搭載され、より表現豊かな音色コントロールが可能なハンマーです。

歴史あるピアノハンマーのメーカーたち

ピアノのハンマーには、世界中のピアノメーカーが信頼を置く、伝統的なハンマーメーカーがいくつか存在します。

長い歴史の中で品質を追求し、音色にこだわってきたこれらのメーカーは、ピアノの音色を支える重要な存在です。

アベル(Abel)

1811年ヨハン・アベル(Johann Abel)によってドイツのゲルスドルフにて創業されたメーカーです。

ドイツのピアノハンマーメーカー「アベル」は、高品質なピアノハンマーを製造していることで知られています。

アベルのハンマーは、硬めで緻密なフェルトを使用し、重厚感と力強い音色が特徴です。

特にクラシックピアノに適しており、多くのピアノメーカーがこのハンマーを使用しています。

アベルのハンマーは、アンダーフェルトの色が緑や赤や青などで分かれていることが多く、それぞれ音色の傾向が少し異なるため、ピアノ技術者が好みに応じて選べる仕様になっています。

レンナー(Renner)

1882年ルイ・レンナーによってドイツ、シュトゥットガルトにて創業。

レンナーもまた、ドイツを代表するピアノハンマーメーカーで、100年以上にわたってピアノ業界にハンマーを提供し続けています。

レンナーのハンマーは、柔らかめのフェルトを用いながらも耐久性が高く、安定感のある音色が特徴です。

ピアノの中でも多くのモデルでレンナーのハンマーが採用されており、そのバランスの取れた音色はジャズやポップスにも適しています。

ロイヤルジョージフェルト(Royal George Felt)

イギリス発祥の老舗フェルトメーカー「ロイヤルジョージフェルト」は、高品質なフェルト製造で世界的に知られています。

ピアノハンマーに使用されるフェルトは耐久性があり、きめ細やかな音色が得られるのが特徴です。

多くのピアノメーカーがロイヤルジョージフェルトを採用しており、特に滑らかなタッチ感や美しい響きを求めるピアノに使われています。

音に豊かなニュアンスを与え、クラシックからポップスまで幅広いジャンルの楽曲に対応できるフェルトとして、高い評価を得ています。

ハンマーによる音の変化を楽しむ方法

ハンマーの違いが音色に影響することを理解すると、同じピアノでも弾き方や調整次第で音の変化を楽しめるようになります。

以下のような方法で、自分のピアノの音色をさらに豊かに楽しんでみてください。

ハンマーの調整

ハンマーの硬さを変える「整音作業」を行うと、音色を微調整できます。

これはフェルトの密度を少し柔らかくしたり、逆に硬めに仕上げたりすることで音の変化を作り出します。

整音によって、ピアノの音色が自分好みになるため、定期的なメンテナンスと整音調整がおすすめです。

タッチの違いで表現の幅を広げる

ハンマーの違いを活かすには、タッチの違いも重要です。

強く弾くと深みのある音、軽く弾くと柔らかく優しい音が出やすくなるので、ハンマーの特性に合わせた弾き方を工夫してみると、ピアノの表現力が一層引き出されます。

まとめ:ハンマーに注目して、自分に合った音色を探そう

ピアノの音色は、弦や木材だけでなく、ハンマーの素材や構造によっても大きく変わります。

アンダーフェルトがあるかないか、そしてハンマーの製造メーカーによっても音の特徴が異なり、どれが自分の演奏スタイルに合うかを見つける楽しみが増えます。

ハンマーの種類やそれに伴う音色の違いを知ることで、自分にぴったりのピアノに出会う1つのポイントになると思います。

また、整音作業によって同じフェルトでも音色の違いが出てくるので、是非店頭で気になるピアノのハンマーを覗いてみましょう。